从语义韵看小说翻译中联想意义的损失

——以莫言《生死疲劳》英译本片段为例

2014-09-11林雪微

林雪微

(广东外语外贸大学,广州,510420)

从语义韵看小说翻译中联想意义的损失

——以莫言《生死疲劳》英译本片段为例

林雪微

(广东外语外贸大学,广州,510420)

本文从语义韵的角度分析小说翻译中联想意义的损失,同时借助社会叙事学的视角解释这种损失如何参与小说的叙事建构。在分析西方对莫言小说《生死疲劳》的评论后,本文根据其中所涉及的文本内容选取段落,并利用语料库从语义韵的角度对关键词的联想意义进行数据整理和分析。结果表明,联想意义在翻译过程中发生了损失,且在客观上进行了叙事的重新建构。这在一定程度上强化了西方读者对中国的刻板印象,导致他们过分关注莫言小说的政治层面而忽视了文学作品本身的审美和情感价值。

语义韵,联想意义,叙事建构,小说英译

若细读西方主要的文学评论(Block 2008;Spence 2008;Siems & Yang 2012)便不难发现,从政治和文化角度解读莫言小说的文章屡见不鲜,比如《纽约时报书评》认为《生死疲劳》是忠于史实的政治剧,并称之为“如同病理学一般的政治学”(Spence 2008:8)。美国TheBooklist也评论“莫言从各个动物和两个人类的角度叙述,将矛头指向祸害乡土大地的政治和文化病态”(Block 2008:47)。“读者经常把小说看成社会科学的材料,通过小说了解中国社会”(顾彬、胡少卿2013:79),因而不难理解,为何美国国家人文基金会主席Jim Leach会在一次采访中问莫言:“似乎现今关于人类的故事更多地不是通过历史叙事,而是由文学和戏剧来描写的。你认为几个世纪之后,历史学家研究的首要资源会是你,还是我们时代的社会学家和历史学家?”(Leach 2011:12)有趣的是,莫言多次在他的讲话中表示,尽管他的小说源于历史,但他总是让小说中的历史有别于史实(同上)。他关注的是“人们的生活和感受”(同上;Li 2012:60),追求的是超越党派和政治(莫言2012)、超越地区和种族界限(Li 2012:60)的优秀文学。那么究竟是什么原因导致西方读者如此关注小说的政治层面而忽视表现人类复杂情感的文学因素呢?在当下的意识形态等文本外因素之下,是否也与翻译行为,或者说翻译中产生的损失有关?笔者试图借助社会叙事学的有关原理来分析翻译在建构小说描述对象的公共叙事中所产生的作用。为了更直观地呈现这一过程,本文将根据西方评论针对《生死疲劳》所讨论的文本内容来选取段落和关键词,并从语义韵的角度,利用大量片段的数据整理和统计,来分析关键词的联想意义。

1. 叙事理论、联想意义与语义韵

目前关于中国文学外译的研究主要集中在两个方面:一是传统上对翻译策略和翻译质量的讨论,二是对文学作品在海外传播之现状和问题的调查分析(耿强2010;郑晔2012)。前者为翻译理论和实践奠定坚实的基础,但容易忽视文本外因素的考察;后者为中国文学海外传播的研究铺开了道路,但由于缺乏与文本的联系,难以清晰呈现翻译过程和产品与其传播效果的关系。本文拟借助叙事理论,分析在读者形成对中国文学乃至中国的印象这一过程中,莫言小说中联想意义的损失如何参与其中。

“叙事”是“我们日常生活中遇到的故事”,这些故事会形成“人们对理性、客观和道德的看法,以及他们对自己和别人的看法”(贝克2011:3)。其中公共叙事是“由社团利益机构组织所叙述并在其中传播的故事”(同上:50)。文学作品是传播公共叙事的主要手段之一,能够强调或颠覆人们对所描述对象的认识和理解,甚至产生现实的效果。当文学作品中的叙事经过了时间和物理的跨度,并且在不断的过滤和筛选中抽象为“形而上学”的状态时,则可能上升为元叙事,为我们提供心理认同的基础。

根据这个理论,叙事与人们对所叙事物的认识至少有三层关系:首先,公共叙事会形成人们对所描述事物的感知;其次,当公共叙事上升为元叙事时,它会成为人们理解和判断一个新叙事的基础和依据,从而影响人们的接受;最后,这种元叙事也会影响新叙事的形成。

贝克(2011:30)指出,“每当一种叙事版本被重述或被翻译成另一种语言时,总是会被注入在新语境中传播更广泛的其他叙事元素或者注入个体叙事者或重述者的叙事元素”。在这个过程中,叙事的某些成份被强化、弱化或改变。这一方面由于译者的翻译策略,另一方面囿于叙事重构的关联性。关联性是指我们需要参照己有结构框架以及该叙事所处社会文化背景来解读叙事的单个部分(同上:95-96)。当原版叙事中的概念以其对应词的形式进入另一个社会文化背景中,而该对应词在目的语语境中已经带有自身的叙事时,则可能激发目标语读者的某种“前知识”(prior knowledge)。

读者的前知识是产生联想意义的前提。联想意义是人们在使用语言时基于累积的事物和概念所联想到的现实生活中的经验,这种联想能引起感情上的反应,并且从广义上体现特定的社会文化情境。联想意义产生于特定社会文化背景中,这个社会文化背景充满各种累积的叙事,处于该背景的读者能够根据这些叙事和个人的前知识来理解特定的概念,同时引发某种特定的情感和态度。当原版叙事的概念以其对应词的形式进入译语语境时,其联想意义将产生变化,即产生联想意义的损失。损失有减损与扩张两种情况(Steiner 2001:417)。在本研究中,无论联想意义在翻译过程中得到增加、丧失、减损或者替换,都被视为损失。

联想意义包括反映意义、搭配意义、情感意义和社会意义等,这与语义韵对词项的考察内容有较大的重合之处。语义韵是指节点词、语义趋向与共现语境通过语义融合共同构筑的跨越词界的情感意义和态度意义。语义韵研究主要使用语料库的方法,通过大量的语境片段发现与节点词高频共现的词项以及相应的物象,形成具有惯常性的语义趋向。这些词项相互吸引着,共同营造某种特定的气氛。

语义韵虽然能够通过大量语义使用的集合呈现节点词项的语义趋向,但是不能以此直接判断具体语境下翻译的正误,也无法解释具体翻译行为的成因和结果。语义韵的另外一个局限是这种研究通常仅限于少数典型字词、词组和搭配的应用,难以达到全面认识翻译过程的广度。

本文对语义韵的考察主要用于两点:(1)分析莫言小说在翻译中产生的联想意义的损失,降低分析中仅靠直觉的主观性,但在此基础上重新回到具体文本语境以分析翻译的现象及其影响;(2)通过对同一文本片段中数个关键词的语义韵研究,分析该片段作为整体所产生的意义损失。

2. 《生死疲劳》片段中关键词的提取

本文试图找出西方评论过分关注莫言作品中中国政治和社会问题的原因以及可能造成的影响,因此,节点词将从他们评论的焦点话题和段落中选取。其中,NewYorkTimesBookReview(2008)中有一段分析文本内容的话:“《生死疲劳》对共产主义制度并不是一味的敌对,有时候莫言似乎急切地想要重建他所烧毁的桥梁。在绝望中,蓝脸说‘我不反共产党,更不反毛主席,我也不反人民公社,不反集体化,我就是喜欢一个人单干’。但是在这样一个宏大、残酷而复杂的故事中重申对党的忠诚,显得如此之脆弱”(Spence 2008:8)。同样提到故事主人公蓝脸,莫言是这样说的:“我写的还是人的命运与人的情感,人的局限与人的宽容,以及人为追求幸福,坚持自己的信念所做出的努力与牺牲。小说中那位以一己之身与时代潮流对抗的蓝脸,在我心目中是一位真正的英雄”(莫言2012)。从这里可以看出,两者对蓝脸的情感在作品中的定位有较大的差异。为了更清晰地体现这种差异,现拟从文本中选取以下段落:

蓝脸的眼睛里慢慢地涌出泪水,他双腿一弯,跪在地上,悲愤地说:

“最爱毛主席的,其实是我,不是你们这些孙子!”

众人一时无语,怔怔地看着他。

蓝脸以手捶地,嚎啕大哭:

“毛主席啊——我也是您的子民啊——我的土地是您分给我的啊——我单干,是您给我的权利啊——”(莫言2006:96)

葛浩文对这段文字给出的相应译文为:

Tears began to flow from Lan Lian’s eyes as he got down on his knees.

“I loved Chairman Mao more than any of you imposters,” he said indignantly.

Everyone just stared terrified, at a loss for words.

Lan Lian pounded the ground with his fists and keened:

“Chairman Mao—I’m one of your people too—I received my plot of land from you—you gave me the right to be an independent farmer—”(Mo 2008:100)

选择的段落中下划线为预选词对。受篇幅限制,这里仅选用其中两对作深入考察。通过使用词典注释并将各组词对置于语料库中做初步观察,本研究确定将“嚎啕大哭”和“KEEN”(大写表示考虑该词的各种曲折变化)、“悲愤”和“INDIGNANT”这两对词项对作为语义韵的研究对象。

基于莫言和葛浩文所处的年代和地区,以及《生死疲劳》所描绘的故事年代及其译文发行的地区,本研究使用了两个参照语料库,分别为北京大学中国语言学研究中心的现代汉语语料库(CCL)和美国当代英语语料库(COCA)来考察相对应两个中英语言词项的语义韵。

双语视角下的语义韵研究首先面对的问题是如何比较分属两种语言的语义韵。对此,李晓红和卫乃兴(2012)在Sinclair(1996)的扩展意义单位模型下,设立了专门的对比参数,包括语义趋向、语义韵极性、语义韵力度和语义韵常模,以此衡量中英语言词项语义韵的差异。本研究选取的节点词项具有不及物的特点,因此对其语义韵的考察将超出词项搭配的范围而重点分析其共现修饰语;对搭配主语的描述则作为补充分析。另外,由于对具体每个共现修饰语是表达“积极”还是“消极”态度意义的判断带有较强的主观性,本研究将不对语义韵极性和力度做统计。但是通过具体描述法和消极积极中性三分法的结合,配合主导语义趋向的描述,可以呈现节点词总体上所体现的联想意象和态度情感倾向。

3. 结果与分析

分别在CCL和COCA语料库中检索“悲愤”和“嚎啕大哭”、“INDIGNANT”和“KEEN”,将所得语境作为语料放入AntConc中使用搭配查询功能对节点词进行检索(取跨距5L5R,互信息值MI大于3)。检索结果为根据互信息值排列的搭配词列表。将列表中的搭配词项归入以下几个类别:表情境的共现修饰语、表情感的共现修饰语、表动作的共现修饰语、表属性的共现修饰语和表时间的共现修饰语。对于分类中遇到的部分多义词则使用索引功能重新回到语境中,确认其在语境中的意义。分类结果如下:

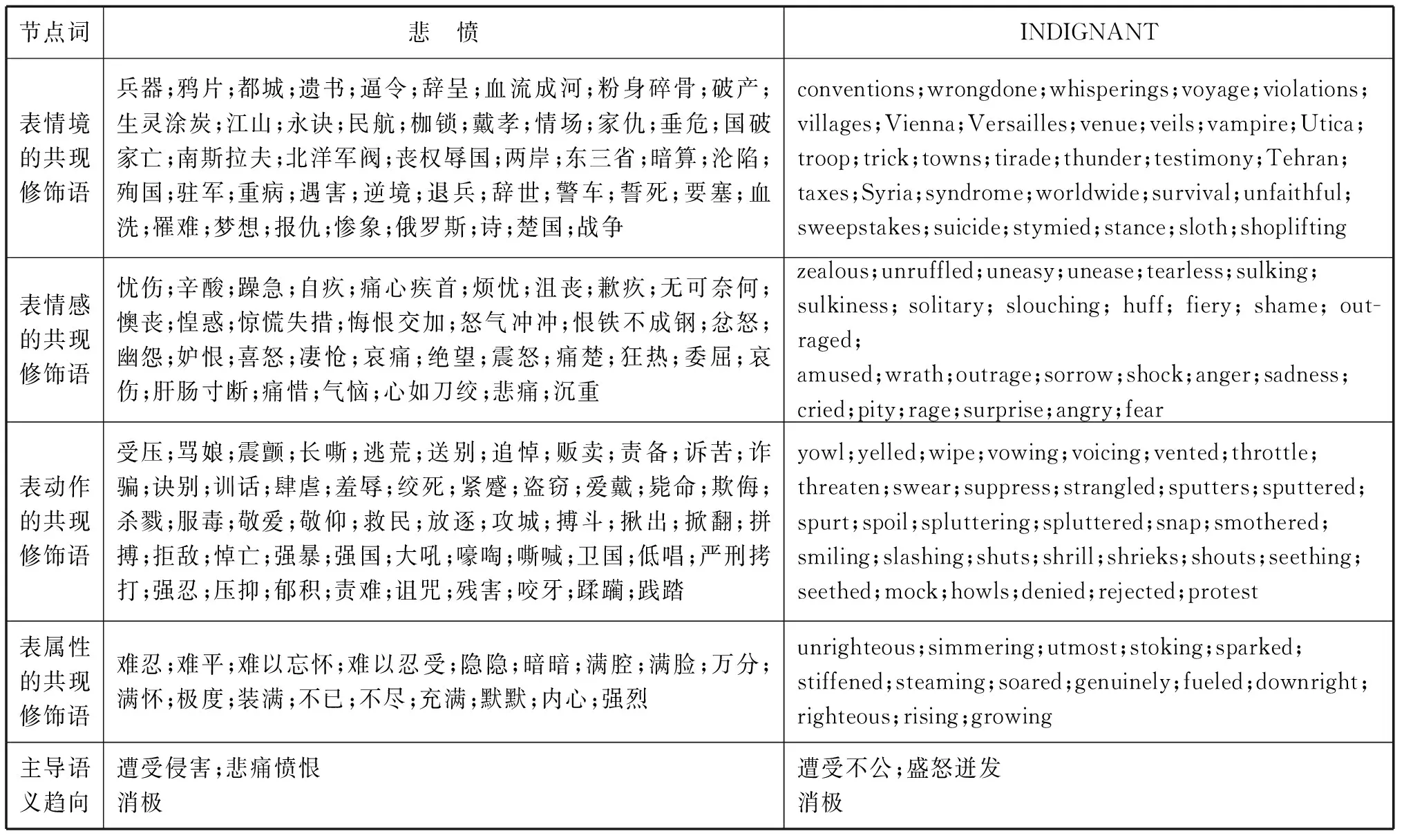

表1 “悲愤”和“INDIGNANT”的共现修饰语和主导语义趋向

表1显示,在情境上,“悲愤”主要出现在国家层面,常与战乱或生死存亡相联系,相比之下,“INDIGNANT”则更趋向于小群体或个人,且多因不满或不公的事件而产生。与“INDIGNANT”共现的情感修饰语可以总地概括为“怒”,如“sulking”、“huff”、“outraged”、“wrath”、“anger”等。虽也伴有如“unease”、“sorrow”、“shock”等较少数其他共现的情感,但与“悲愤”相比仍较单一,因为与“悲愤”共现的情感比较复杂交错,有“哀”有“悔”、有“恨”有“怒”,等等。词项的情境和情感会在表动作的共现修饰语中有所体现。与“悲愤”共现的动作语相对高频地显现出较强的侵略性和较严重的伤害性,而“INDIGNANT”的则更多地表现为气急败坏的尖叫或吼叫等激烈反应。从对两者属性的描述上来看,“悲愤”满溢而相对平稳,“INDIGNANT”则具有上升的趋势。总体而言,两者都趋于消极,“悲愤”倾向于遭受严重侵略和伤害后的悲痛愤恨,“INDIGNANT”则为受到不公待遇或感到不满而引起的勃然大怒。

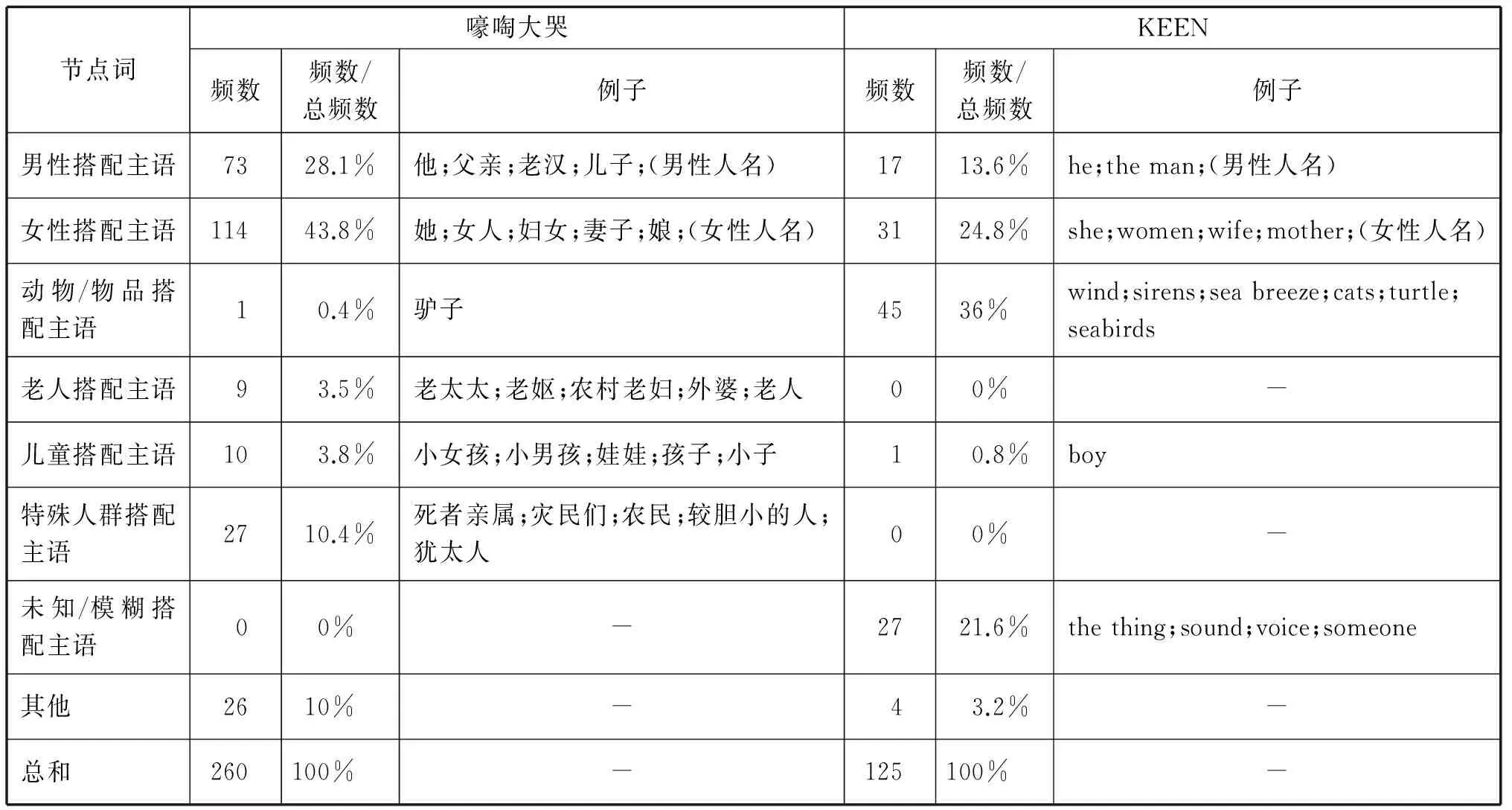

表2 “嚎啕大哭”和“KEEN”的搭配主语及频数和频数比

表2可见,分别与“嚎啕大哭”和“KEEN”高频搭配的主语类别是有差异的。“嚎啕大哭”的主语常常是女性(占43.8%),其次是男性(占28.1%),且以年纪较大的男性或年龄较小的孩子居多,另外还有一部分特殊人群(占10.4%),如“死者亲属”、“灾民”或“胆小的人”等。这表明“嚎啕大哭”多适用于较脆弱的人群或是多出现在巨大不幸的情境之中。相比之下,“KEEN”则更倾向于搭配表示动物或物品的主语(占36%),如“风声”、“汽笛声”、“海鸥叫声”等。虽然表示女性或男性的主语也占有一定比例(分别为24.8%和13.6%),但几乎没有提及老人小孩等较弱势群体。需要特别注意的是,“KEEN”的搭配主语有较大一部分(21.6%)表示不明出处的哀嚎,以此在语境中营造恐怖气氛。

表3 “嚎啕大哭”和“KEEN”的共现修饰语和主导语义趋向

从共现修饰语的角度看,“嚎啕大哭”和“KEEN”所强烈吸引的动作、情绪和情境也有所差别。表3显示,与“嚎啕大哭”频繁共现的动作词语较为激烈,并伴随着较大的声响。“KEEN”以人为主语时,其情境或是尖声喊叫,或是独自哀号;而以物为主语时则表现为较为中性的呼啸或鸣叫。与“嚎啕大哭”共现的情绪较为复杂,由于常常与失去所爱相联系,因而含有积极的情感;而“KEEN”所出现的情境则以中性或消极情感为主。两者在表示发生的事件和时间上较为相近,但“嚎啕大哭”与生死更为相关,且更具有突发性。总的来说,“嚎啕大哭”的主导语义趋向是伴有积极和消极的激烈情绪,而“KEEN”主要是中性和消极的灰暗氛围。

翻译的关联性决定了读者不能“脱离叙事所处社会文化背景来孤立地解读叙事的单个部分”(贝克2011:95)。目的语读者在解读本文讨论的段落以至于整部作品时,会受到他们所处的语境以及他们关于中国和中国文学的前知识的影响。语义韵是读者前知识的一部分(Louw 2000:3)。从以上语义韵的分析可知,文本在翻译前后的对应词,其各自的语义韵有所不同,因而引起读者的前知识也有所不同。原文读者和译文读者将产生不同的文学、情境和情感的联想,造成联想意义的损失。

小说中,主人公蓝脸坚持单干,众叛亲离,长期默默忍受欺压,直到毛主席逝世,众人谴责他仍在田里磨镰刀,冷酷无情。于是出现了本研究选取的本文片段。这时原文读者读到蓝脸“慢慢地涌出泪水”、“双腿一弯,跪在地上”、“悲愤”、“嚎啕大哭”,众人则“怔怔地”地看着。蓝脸对毛主席的情感是丰富的,这情感包含了爱和怨、哀和怒、委屈和凄怆;蓝脸的情感是深沉而持久的,是熔岩在火山深处沸腾;蓝脸情感也是强烈的,毛主席的逝世,并不是只关乎他一人的痛心。而他的这种情感,是出乎村民意料的。然而译文中,蓝脸“Tears began to flow”、“got down on his knees”、“indignantly”、“keened”,则更多的体现了暴怒和怨气,偏于个人不满情绪的发泄,众人的“terrified”更渲染了一丝可怕的气息,其消极的力度遂被加强。

这种损失的产生简化了蓝脸对毛主席逝世这件事情所怀有的复杂情感,也削弱了蓝脸的这份真挚。由此不难理解NewYorkTimesBookReview评论蓝脸说的“不反共产党,更不反毛主席”,“不反人民公社,不反集体化”体现的只是一种脆弱的忠诚(Spence 2008:8)。于是,文本中联想意义的损失直接产生了两种作用:第一,对蓝脸情感的描述成了揭示政治压迫的手段,而人物的超出政治、文化和地域的作为人而追求幸福的执着被淡化了;第二,文本的鲜活形象蒙上了灰暗消极的色彩。

莫言的小说固然不乏对社会现实和政治的不满,而文本中人物复杂情感的损失在一定程度上加重了这种批判,这与读者和评论家的阅读偏好是有关的。葛浩文认为,美国读者有一种比较悲观的看法,喜欢批判社会,不喜欢赞扬现实;评论家则更倾向于悲苦的作品(刘婷2013:C02)。这种情感的损失和批判的期待使得读者对莫言作品的关注点发生了转移,转向了中国的社会现实和中国人的生存与精神状态,这在美国报纸的评论上可以得到证实(孙月贞2013:18)。

那么,读者从莫言的作品中读到的中国形象是怎样的呢?“无论通过对莫言的文学作品还是对莫言本人的解读,中国在美国报纸中都是个政治上不自由,道德上偏于堕落、混乱,精神上愚昧,整体生存环境落后、野蛮的形象”(同上)。而这个在莫言作品中所关注并提炼的形象,与他们眼中的中国形象,常常是界线模糊的。换言之,作为一种公共叙事的翻译文学,被西方读者看成了了解中国现状的一种途径,并将这些分散存在的叙事拼凑成他们眼中的中国形象。

这种中国形象的形成,实际上是翻译文学内外的叙事共同作用,逐渐向元叙事转化的过程。这种超越具体时间和空间的元叙事能够提供心理认同的基础(贝克2011:71)。读者借助这种已经形成的中国形象,对有关中国的新叙事做出判断。这种判断会巩固或动摇读者的选择性阅读,影响译者在文本和翻译策略上的选择,甚至左右出版者的倾向。另外,这种中国形象是Venuti(1994)所认为的翻译中产生的刻板印象(stereotype),它反映了目的语的文化政治价值,并会影响目的语读者对所述国家的态度(Schäffner & Kelly-Holmes 1995:10)。目的语读者对中国的刻板印象使他们将政治独裁的中国与自由民主的西方国家对立起来。当他们在阅读新的叙事,尤其是他们所认为的“官方的”或“赞歌式的”叙事时,与此相关的联想便被唤起,由此产生或加强他们的抵制心理。这不仅阻碍西方读者对中国文学作品的接受,长期以往,还将对中外交流产生难以预测的影响。

4. 结语

当文学作品穿越本国语域的边界,进入其他国家的语域时,其联想意义将不可避免地发生损失,通过语义韵可以比较直观地看到这个过程的产生。翻译中联想意义的损失,不管是有意而为还是无意而生,都客观上进行了叙事的重新建构。这种建构要么巩固要么颠覆本已存在的刻板印象。在本研究的案例中,翻译的叙事建构在一定程度上强化了西方对中国的刻板印象,导致西方读者过分关注小说的政治层面而忽视文学作品本身的审美和情感价值。

Block, A. 2008.LifeandDeathAreWearingMeOut[J].TheBooklist104(13): 47-49.

Leach, J. 2011. The real Mo Yan [J].Humanities32(1): 11-13.

Li, N. 2012. Mo Yan speaks about rural China [J].ChinaToday(12): 60-61.Louw, B. 2000. Contextual prosodic theory: Bringing semantic prosodies to life [A]. In C. Heffer, H. Sauntson & G. Fox (eds.).WordsinContext:ATributetoJohnSinclaironhisRetirement[C]. Birmingham: University of Birmingham: 48-94.

Mo, Y. 2008.LifeandDeathAreWearingMeOut(H. Goldblatt trans.) [M]. New York: Arcade Publishing.Schäffner, C. & H. Kelly-Holmes. 1995.CulturalFunctionsofTranslation[M]. Clevedon, Philadelphia, Adelaide: Multilingual Matters.Siems, L. & J. Yang. 2012.China’sNobels[EB/OL]. [2014-05-17]. http:∥www.nytimes.com/2012/10/18/opinion/chinas-nobels.html?_r=0.

Spence, J. 2008. Born again [N].NewYorkTimesBookReview(5-4): 1+8.

Steiner, G. 2001.AfterBabel:AspectsofLanguageandTranslation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Zhang, C. 2010. An overview of corpus-based studies of semantic prosody [J].AsianSocialScience6(6): 190-94.

耿强.2010.文学译介与中国文学“走向世界”[D].上海:上海外国语大学.

顾彬、胡少卿.2013.好作品培养自己的读者——德国汉学家顾彬访谈[J].西湖(03):79-84.

李晓红、卫乃兴.2012.双语视角下词语内涵义与语义韵探究[J].现代外语(1):30-38+108-109.刘婷.2013.美国汉学家葛浩文谈美国人眼中的中国文学——读者爱故事评论家重批判[N].北京晨报(10-18):C02.

莫娜·贝克.2011.翻译与冲突——叙事性阐释(赵文静译)[M].北京:北京大学出版社.

莫言.2006.生死疲劳[M].北京:作家出版社.

莫言.2012.莫言诺奖演说:当哭成为表演应该允许有人不哭[OL].[2014-05-17].http:∥culture.ifeng.com/huodong/special/moyannobel/content-3/detail_2012_12/08/19959570_1.shtml.

孙月贞.2013.美国媒体眼中的中国——以莫言获诺贝尔文学奖为例[N].中华读书报12(04):018.

郑晔.2012.国家机构赞助下中国文学的对外译介[D].上海:上海外国语大学.

(责任编辑 玄 琰)

《外语与翻译》公开发行启事

经国家新闻出版广电总局审核批复(新广出审【2014】1123号),原《长沙铁道学院学报》(社会科学版)更名为《外语与翻译》。公开发行的《外语与翻译》将于2015年第一季度开始出刊,季刊,大16开,116页,国内统一刊号为CN43-1527/H。

本刊主要栏目包括语言研究、翻译研究、外语教育研究、外国文学研究与书刊评介等。我们热切期盼得到社会各界的关心与支持,热忱欢迎广大外语教育工作者和研究者踊跃来稿。投稿事宜如下:

1. 本刊欢迎外国语言、文学研究及翻译和文化研究的文章,包括与外语教育有关的论文、报告和书评等,尤其欢迎具有独到见解的原创性研究。论文篇幅以8000字为宜,长文应控制在15000字内,新书评介不超过4000字。参考文献格式务必符合本刊要求。

2. 来稿请寄打印稿2份并将电子文本发至编辑部邮箱。本刊实行同行专家匿名评审制度,以决定论文取舍。若2个月内未接到稿件修改意见或采用通知,作者可自行处理,一般不予退稿。本刊有权对来稿作酌情修改处理,如不同意,请附函说明。对录用的稿件,刊发后本刊寄送作者该期样刊2份。

3. 请另页附上论文中英文标题、中英文提要、中英文关键词及作者姓名、性别、出生年份、最后学位、职称、工作单位、通讯地址、邮政编码、电话号码、E-mail地址。

来稿请寄:410083湖南省长沙市岳麓区中南大学新校区外国语学院《外语与翻译》编辑部

本刊地址:湖南省长沙市岳麓区中南大学新校区外国语学院南楼325室

联系人:易老师

电话:0731-88876046

电子邮箱:wyfy09@126.com

《外语与翻译》编辑部

2014年10月

林雪微,广东外语外贸大学高级翻译学院2013级博士研究生。主要研究方向为文学翻译。邮箱:0xuewei@gmail.com

*本文系广东外语外贸大学研究生科研创新项目“文学翻译的补偿研究”(编号14GWCXXM—40)的阶段性成果。

H315.9

A

1674-8921-(2014)10-0059-06

10.3969/j.issn.1674-8921.2014.10.011