手是怎么形成的(五):进化的变革

2014-09-11卡尔齐默编辑吴冠宇

文/卡尔·齐默 译/靳 萌 编辑/吴冠宇

无论手的形成历经了多长时间,它在生物景观中都占有一席之地。对于瓦格纳来说,这种顽强是变革的另一种标志:它重新界定了自然选择规律起作用的范围,从而改变了游戏的规则。

生物学家理查德·戈德施米特将这些假定的生物叫做“充满希望的怪物”。这些生物走进我们的地球,与它们的祖先有着天壤之别,如果幸运的话,它们通过自然选择的筛选存活下来。

进化生物学家们喜欢思考手的问题,因为手的形成并不是对原先结构一次小的调整,它无疑是进化史上的一次变革。在35亿年的时间里,地球上没有一种生物有手。但是在短时期内,手就形成了,并自形成之日起就无太大变化。当威廉·贝特森(William Bateson)第一次发现同种突变时,他以为找到了新奇的奥秘。贝特森有着极强的思维能力——他是最先意识到19世纪那位名叫格雷戈尔·孟德尔(Gregor Mendel)的修道士所进行的工作中蕴含着遗传奥秘的生物学家之一,然后把他所帮助发现的领域造了个词叫“基因学”。贝特森念念不忘变异之谜——达尔文自然选择理论的推动力,在研究了数百个例子后,他得出这样的结论:多数变异只能导致颜色、形状及大小方面的微小变化。对于达尔文,这位出类拔萃的研究细小变异的学者,贝特森说道:“我们读他的进化论就像我们读卢克莱修或拉马克的著作一般。”贝特森认为,只有像同种突变这样巨大的变异才是进化的创造力,才是能推动像四足动物肢体这类新事物产生的力量。后来,生物学家理查德·戈德施米特将这些假定的生物叫做“充满希望的怪物”。这些生物走进我们的地球,与它们的祖先有着天壤之别,如果幸运的话,它们通过自然选择的筛选存活下来。

格雷戈尔·约翰·孟德尔(Gregor Johann Mendel,1822-1884),奥地利天主教神父、植物学家和遗传学家,基因科学创始人,被称为“遗传学之父”。

然而,贝特森创立的科学背叛了他。同种突变与决定头发或眼睛颜色的细小变异并无本质区别。同源变异之所以能如此剧烈的唯一原因是变异了的基因恰巧调节了许多其他参与胚胎发育的基因。虽然贝特森认为同种突变对于新物种的诞生是必不可少的,但是其实一次次细小变异的逐步积累就已经足够了。新达尔文主义者宣称,自然选择作用于正规变异,同样的,新构造是逐渐变化的结果。在这一方面,他们指出,宏观进化不需要一个与微观进化不同的解释,宏观进化只不过是微观进化几百万年不断发展的结果。

论战的双方都是仅凭对胚胎形成的一点粗糙认识来固守各自的观点。随着资料数据的增多,越来越多的生物学家开始认识到在渐进的积累与巨大的突变之间做“非此即彼”的选择是错误的。但是,与此同时,他们也相信变革是确定无疑地属于宏观进化事件。对于这两个矛盾观点的聚合体予以提倡的主要学者是冈特·瓦格纳(Guenter Wagner)。作为一名自以为精通于群体遗传学的正牌新达尔文主义者和耶鲁生物学家,他认为变革需要有一种与平常变化根本不同的解释。“我认为有一次突破。”他说。

2012年2月23日,捷克布尔诺,Abbot Lukas Martinec圣洁纪念孟德尔190岁诞辰的有轨电车。孟德尔是著名的奥地利科学家,是遗传学的奠基人。他曾经在布尔诺居住过。 摄影/isifa/Getty Images/CFP

在某种程度上,瓦格纳认为贝特森是对的:自然选择经常起着雕刻的作用而不是创造的作用。“如果你观察一种生物体,”他解释道,“比如说达尔文雀,并将进化变异当做适应性那样来理解,会发现这种雀通常是一种特定设计的变体。例如喙,你必须使它变得更大些,更强硬些。但也有一些其他的变异是在某种不适合整个群体变异的情况下偶然发生的。”然而,在这些变异中,新生的事物在出现之前是不会被发现的。要将这些变异研究透彻,瓦格纳无需依赖一些神秘的宏观突变现象。例如,基因的正常复制能偶然生成一个完全相同的基因,而这个基因将被自然选择赋予一项新的任务。更普遍的例子是,自然选择重视的是形状及大小方面的正常变异,它在不经意间有可能改变了胚胎发育的程序,从而引发一连串的变化,或建立一个全新的形态发生场,致使一个天然的新构造产生。

为了能够跑得快,这些早期恐龙及其近亲的腓骨可能已经开始变细,使得腓骨在蛋中时就变得不牢固。于是,自然选择引导腱向胫骨延伸从而能稳固地支撑腓骨。

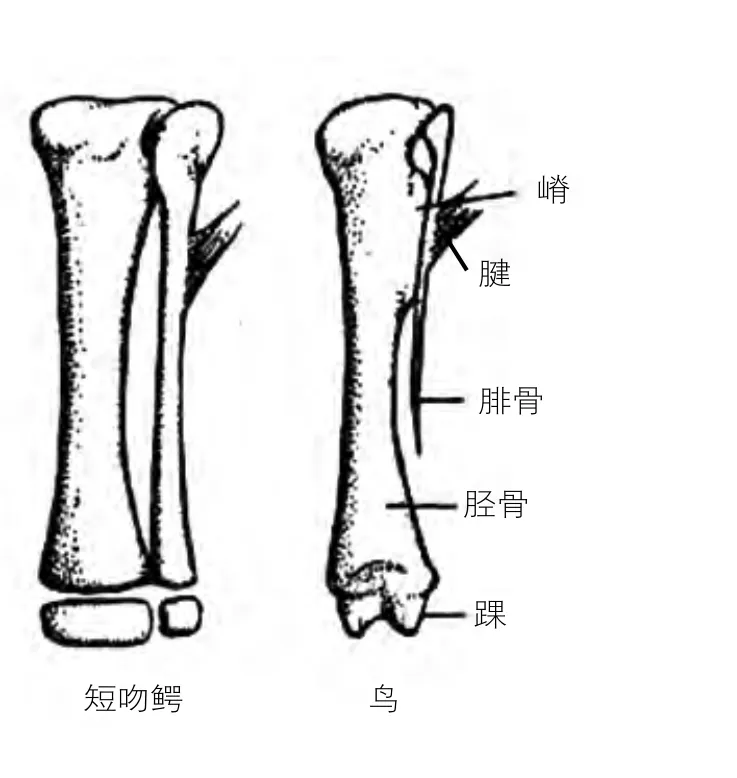

近几年来,生物学家一直在试图揭开这些细小但显著的变异发生的奥秘。奥地利大学的格尔德·马勒(Gerd Müller)就在研究鸟类独特的胫骨形成的原因。所有四足动物的膝下都有两根长长的骨骼,即胫骨及腓骨。鸟类的胫骨从膝盖延伸至踝,但它们的腓骨是依附于胫骨的。鸟类的胫骨有个独特的块状的嵴,可供腓骨依附,二者靠集合组织紧紧地黏合在一起。没有这种嵴,大腿肌肉会与裂片状的腓骨相连,如果腓骨与胫骨不是紧紧相连,那么肌肉的力量决不会传达到足部,鸟类因此将很难行走。

短吻鳄的胫骨与长有变革意义的嵴的鸟的胫骨。

尽管这个嵴很重要,但鸟类的DNA中没有一个基因带有指示这种嵴存在的特定信息。当鸟的一只足形成时,胫骨与腓骨长度一样,这时胫骨还没有块状嵴,将大腿肌与腓骨相连的腱一直延伸至胫骨。在接下来的日子里,胫骨生长迅速但腓骨却生长缓慢。仅一周大的小鸟就开始在蛋里变得坐立不安起来,不停地扭动身体,在扭动的过程中它们推拉着腓骨。按照常规,压力会将发育中的腱转变成软骨,于是小鸟的扭动就自动激发软骨结节在胫骨及腓骨之间形成。当小鸟孵化出来并歪歪斜斜地走路时,结节溶入胫骨内,变成一个骨质嵴。如果小鸟不在蛋中蠕动,就不会有嵴形成。

马勒在鸟类的祖先,即两足食肉恐龙的化石中,也找到了相同的嵴。为了能够跑得快,这些早期恐龙及其近亲的腓骨可能已经开始变细,使得腓骨在蛋中时就变得不牢固。于是,自然选择引导腱向胫骨延伸从而能稳固地支撑腓骨。当腓骨在以后的几百万年里继续收缩时,胚胎中坐立不安的恐龙对腓骨施加更大的压力直至嵴形成。腓骨能紧紧地依附于嵴,并在这种依附状态下,腓骨缩小至现在的细条状。

瓦格纳举的另一个例子是颊囊。许多啮齿动物在觅食时,他们将食物放入颊囊内层的腔内,这样在每次行程中它们可以带回大量的食物并将其储存在家里,而无需在猫头鹰或响尾蛇警惕的目光下往返找寻草食。然而,啮齿动物的某些科,例如囊鼠,长有华丽的颊囊。这些颊囊是长在体外的,在它们的脸颊部位形成两个深深的开着口的窝,看上去就像是巨大的酒窝一样。松鼠或老鼠的颊囊是长在体内的,它们与嘴的其他部位一样长有粉红色的湿润的内衬,而囊鼠长在体外的颊囊却是覆盖着毛的。

外颊囊的出现不像肢体或头颅的出现那样具有变革的意义,但这种颊囊却是非常有用的。啮齿动物将草料储存在体内时,口腔中的水分不可避免地会流失,如在沙漠中,这些流失的水分对它们的生存有着致命的影响。囊鼠胚胎的进化方式也说明了颊囊的进化情形。当囊鼠还只有12天大的时候,它的嘴与其他啮齿动物的嘴看起来并无多大差别,颊的内侧长有腔。但在接下来的几天中,囊鼠长长的嘴从脸部凸出,嘴将腔向前带动,直至腔停留在最终成为嘴唇的那部分颊上,然后嘴唇向外翻出长在脸上,将颊囊向前拉扯。如此一来,颊囊就不再是朝着嘴的内侧张开,而是朝着外界张开。当它们一旦向外界张开时,就与形成囊鼠脸部皮肤的细胞接触。此时,脸部有大量能激发组织生出皮毛的信号分子,颊囊于是服从这些分子的命令开始长出毛发。囊鼠的祖先——长有内颊囊的啮齿动物——很有可能长有更长的嘴,在嘴进化的过程中,外颊囊作为副作用的结果也开始形成。从某种意义上来说,这次变异既是渐进的也是突然的:囊鼠的嘴的进化是经历了几代的漫长过程,但内颊囊向外颊囊的转变却没有中间阶段,这种转变是瞬间完成的。

多了这么一个强化因子,同源基因图案可能就发生了突然翻转,于是一只手的雏形这么形成了。

2014年7月7日,苏州动物园一只刚孵出的小火烈鸟在妈妈的守护下学着走路。摄影/王建中/CFP

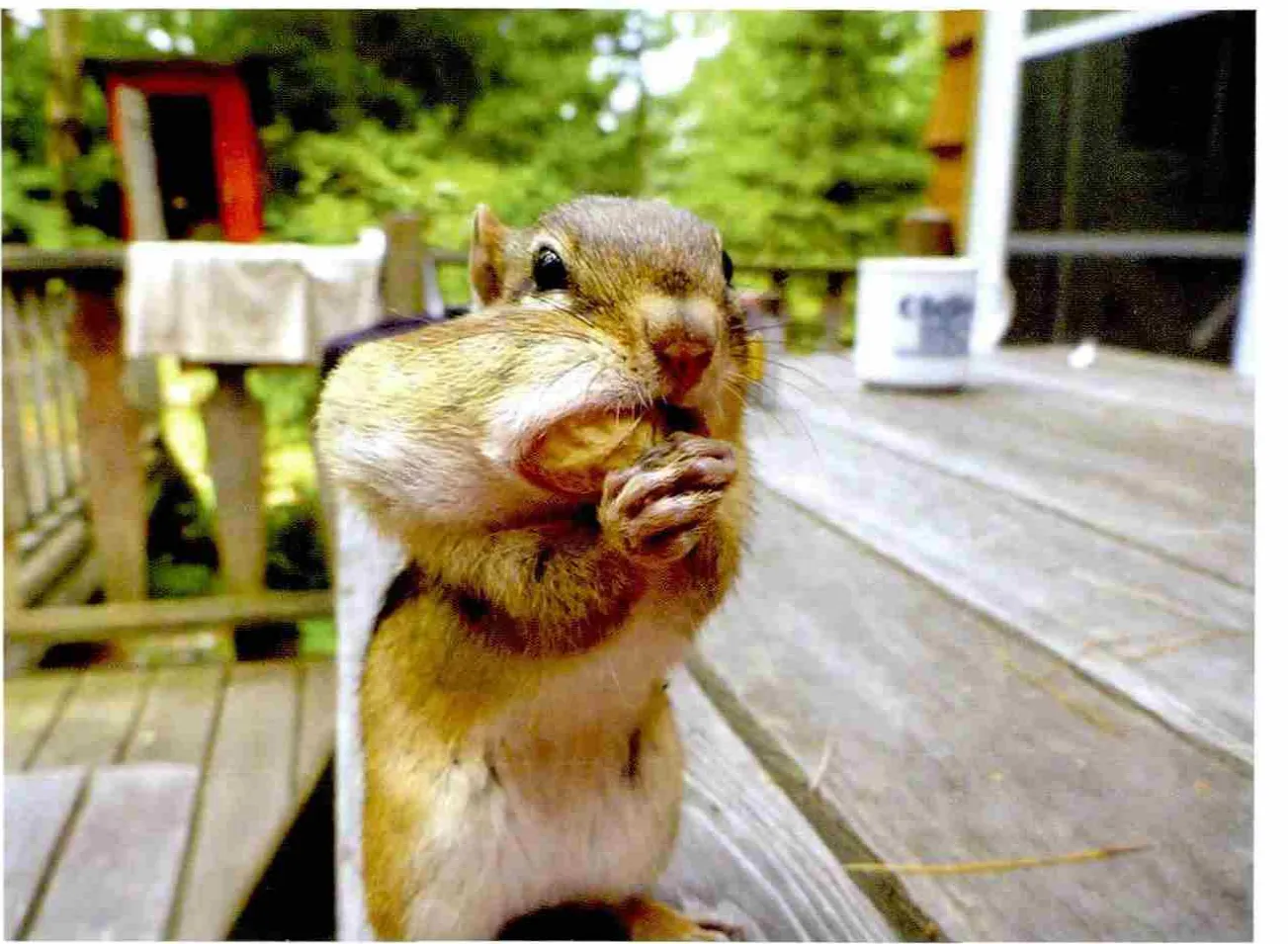

贪婪的花栗鼠试图向嘴里塞下尽可能多的花生。啮齿动物的颊囊可以暂时贮存食物。 摄影/chinafotopress/CFP

另一方面,对同源基因作用的新发现使瓦格纳开始怀疑是否存在一些瞬间出现的变异。但他和一些学生对青蛙所做的研究使他改变了主意。青蛙有着不同寻常的踝骨:它们的踝骨不是圆的而是细长的胫骨状的,像一块被削过的大理石。这一异常使它们的腿部在进行跳跃时能有更好的平衡性,但这种异常却远远超出了四足动物正常变异体的范围。多数四足动物的踝骨可能稍微大些或稍微小些,但在同源基因的作用下,踝骨仍基本保持着大理石的形状。青蛙的踝骨不像间质细胞的小结点那样是逐渐拉长的,而是从一开始就长成长竿状的。“这种变革是非常棒的,因为它们比在结节大小或形状上的任何基因变体有更多的发展。”瓦格纳这样说。

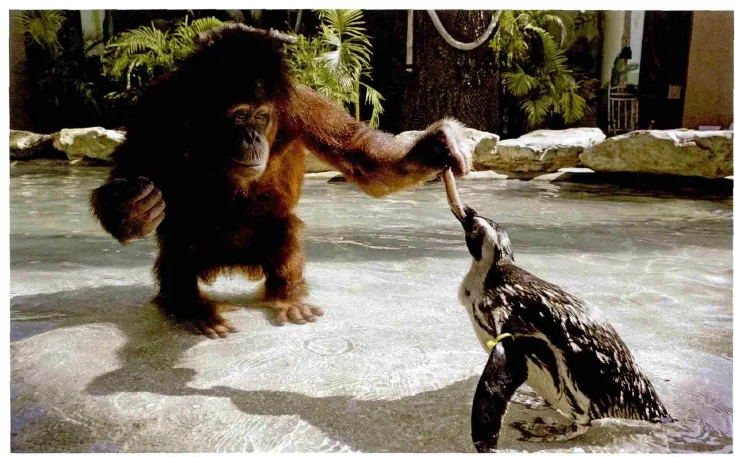

当地时间2013年9月11日报道,美国南卡来罗纳州莫特尔滨海野生动物园,红毛猩猩Suriya给企鹅喂鱼。这只热心的猩猩接替饲养员的工作给企鹅喂鱼,还好它对鱼不感兴趣,不然这些企鹅肯定要饿肚子了。9岁的Suriya是这里的动物大使,平时帮忙抚养小猩猩,但是它也喜欢跟动物园里各种小动物们在一起。 摄影/REX/东方IC

瓦格纳一直在研究同源基因在蛙腿形成中的作用,他将研究重点放在一个特定的基因上,这个基因通常只决定诸如股或胫这样的长骨的形成。但他发现青蛙与研究过的其他四足动物不一样,青蛙体内的这个独特的同源基因也能对踝的形成起作用。“如果真的是这样,那么这种变异就是一次性完成的,而不是渐进的过程。如果这种变异是渐进的,那么你会指望个体发育过程将以某种方式反映你从一方面着手,往一个方向生长的情况,但事实并非如此。青蛙的后腿是一个全新的模式。”所有伴随踝骨延长并使其有用的其他变化,譬如踝骨周围神经、血管及肌肉的伸展,也自动发生了,这都得归功于自然发展规律。“变化是瞬间发生的”,瓦格纳这样推测。

至于四足动物的肢体,由于同源基因对肢体的作用使舒宾及其他科学家像瓦格纳一样将其看做是真正意义上的变革,而不是某种对鳍的小调整。它的演化甚至可能相对较快,中间没有牵涉到太多的基因修补。当基因得到产生蛋白质的信号时,它们也得到DNA其他基因链的帮助,这些基因链被叫做强化因子,它们可能位于几千个基因之外。DNA链弯曲从而使基因与其强化因子接触,然后强化因子与正在以加速进程的方式复制基因的蛋白质起作用。当胳膊中的肱骨、桡骨与尺骨正在形成的同时,一大组强化因子在齐心合力帮助同源基因完成任务。但是,在胳膊发育的最后阶段,当同源基因图案发生翻转及手开始形成时,帮助同源基因的强化因子就只有一个。当我们的肉鳍鱼祖先向四足动物演化时,这个新的强化因子可能已经被同源基因用于肢体发育中了。多了这么一个强化因子,同源基因图案可能就发生了突然翻转,于是一只手的雏形这么形成了。

手指的出现无疑是一次变革,起先是有了一套新的小生境,然后有了一种新的胚胎发展模式,再然后基因有了新的图案。脊椎动物现在能够奔跑和飞翔,能做许多事情,这都历经了否定一个层面的制约并在另一个层面产生新制约的过程。

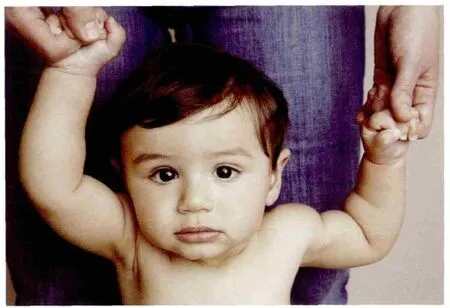

手让我们彼此相连。 摄影/Norah Levine/东方IC

无论手的形成历经了多长时间,它在生物景观中都占有一席之地。对于瓦格纳来说,这种顽强是变革的另一种标志:它重新界定了自然选择规律起作用的范围,从而改变了游戏的规则。瓦格纳陷入了舒宾与阿尔伯齐以及之前欧文所处的境地。自然选择减少了手指的数目,融合了腕骨,创造了像街灯柱一样高的恐龙胫骨,但自然选择没有创造3条大腿。经过3.6亿年的进化,它仍然只能改变四足动物用于从肢芽生长出肢体的基本发展模式。

“如果有那么多时间,我们为什么看到的还是这种结构及种类之间的独特性?”瓦格纳如此问道。“有些变化是可逆的,它们不会改变自然选择作用的规则,但也有些变化重新界定了自然选择作用的范围。如果每个变化都是可逆的,那么将不会出现长时间稳定的独特种类。这个问题的思维方式是辩证的。为什么社会变革能引起历史学家的兴趣?因为所有引导人们生活及追求幸福的政治规律及经济规律都在变化。这并不意味着是某种非凡事件导致了变革。多数变革是各种漫长变化及巧合的副产品。这些漫长的变化及巧合导致了新的模式的产生,因而像商品的封建生产方式这样的组织原则就不再存在,取而代之的是另一套经济模式。我正试着以同样的思维方式考虑进化的问题。”

对于肢体形成这一变革如何导致新秩序产生的问题,尼尔·舒宾找到了最显著的例证之一。1991年,一次反常的冰冻将加利福尼亚州马林县的一个池塘的水变成了冰。数百条皮肤粗糙的蝾螈被冻死,它们的尸体得以保存完好。舒宾那时正在伯克利工作,于是就得到了这些还处于冰冻状态的蝾螈。他在接下来的几年里对这些蝾螈的452只足进行了研究。在这次得以一次性研究如此多的同一种生物的实验中,他发现了一种变体:近1/3蝾螈的肢体很古怪。有些蝾螈体内,在正常情况下应该是分离状态的两条或三条腕骨却融合在了一起。而在其他蝾螈体内,不知从哪儿冒出另一条踝骨。起先,这些现象看起来仿佛是变异在这些蝾螈体内肆意发生的结果,有这么多材料可供选择,自然选择可以任意进行创造。然而经过仔细研究,这些变异实际上是极其有限的,也是有一定偏向的。腕骨的融合及多出的一根踝骨几乎都是沿着舒宾及阿尔伯齐于1986年发现的分叉枢椎一带发生的,在相连的间质细胞丛之间,舒宾又发现在这个冻住的池塘里是所有蝾螈的缩影。舒宾在皮肤粗糙的蝾螈体内发现的融合对于无肺螈的相关家族里的所有物种来说都是一种标准特征。仅在有着2.8亿年历史的两栖动物化石中,我们能在相同位置发现多出来的两根踝骨。

“结构构造规律是我们在每一次变异中所继承的东西,”舒宾说,“这些规律蕴藏于基因内部,部分蕴藏于基因指定事物的相互作用中。有时会出现一种规定一套新的制约与机遇的变革。手指的出现无疑是一次变革,起先是有了一套新的小生境,然后有了一种新的胚胎发展模式,再然后基因有了新的图案。脊椎动物现在能够奔跑和飞翔,能做许多事情,这都是历经否定一个层面的制约并在另一个层面产生新制约的过程。”

如今科学家们仍不能就肢体发育的整个过程取得一致意见。有些科学家仍然认为是图灵模式决定了肢体的形成,而同源基因仅仅是通过使一些间质细胞变得比其他细胞更加黏稠进而来对肢体的形成做一些调整而已。其他科学家更倾向于相信基因与其产生的蛋白质为同源基因设定结构框架,然后同源基因通过控制间质细胞的复制速度使它复制繁殖得更快或更慢,从而形成不同形状的骨骼。但是,当他们为解决争论进行实验时,开始对15年前他们认为是愚蠢的东西有所了解了。他们不光是在研究现在的手是如何发育的,也在研究第一只手是如何演化而来的。