淮河两岸的拉魂腔

2014-07-12赵雅楠编辑罗婧奇李颜岐

文/赵雅楠 编辑/罗婧奇、李颜岐

坐在船上听河滩上的戏台子唱拉魂腔,悠远中带着一丝悲伤;在河滩上听,歌声似乎从水面上扩散开来,被传递到很远的地方,像古时候的人们在河边叫魂。

拉魂腔是一种已经快要消失了的戏曲形式,流传在安徽淮河两岸,有两百多年的历史,既有南方戏曲非常优美的唱腔,又因为节奏明快活泼有北方戏曲的特质。有一些比较经典的剧目,连小孩子都很爱看。

每个周末,一帮戏班子的人会坐船从临淮关那里上来,在淮河大坝尽头的拉丝桥桥洞下面或者河滩上唱戏。尤其是在秋天,河滩上的野草又长又密,草里有蛤蟆、蟋蟀、大得吓人的蚂蚱,唱戏的台子就搭在野草中央的空地上,第一声拉魂腔拉出去,黑乌乌一片虫子飞起来,过不一会儿,又纷纷落下了。

戏班子最火的那段时间,每个周六周日桥洞下面有一场,轮渡口那里还有一场,春夏秋冬从不间断。坐在船上听河滩上的戏台子唱拉魂腔,悠远中带着一丝悲伤;在河滩上听,歌声似乎从水面上扩散开来,被传递到很远的地方,像古时候的人们在河边叫魂。轮到我这一代的时候,老人已经很少叫“拉魂腔”,都叫泗州戏或者柳琴戏,因为觉得“拉魂”不吉利,而且唱戏的人也很少用真腔去唱了。

四五岁的时候我就经常陪奶奶上坝子听泗州戏。听戏的一般都是老老少少,老人家们彼此都认识,提前就约好几点在坝子下面搬着凳子等着彼此,提兜里有瓜子和茶叶水,个个都比较雀跃;小孩子是被老人家硬带上去的,因为不带着家里便没人看孩子,所以多是不情愿也不听戏,在河滩上三五成群地聚在一起逮蚂蚱、捉螃蟹。老人家的主要心思也不是听戏,而是每周必拉的家常,东家长李家短,这家姑娘生了娃娃那家男人去浙江打工了,都是在戏台子前面传递出来。戏开场的时候基本上该说的都说了,所以唱戏的前二十分钟大家都特别认真;到了后半段,渐渐有嗑瓜子、捶腿、吆喝小孩的声音传出来;到了高潮部分人群又一下子安静下来,听到好笑之处会很默契地“哄”一声集体笑出来;而到了快结束的时候,基本上孩子们已经在老人怀里睡着,这时候河滩上又一下子安静了,只能听见小小的货轮在淮河上驶过的笛声,长而悠远。

听了那么多的戏,我只记住两出,一出是《小姑贤》,一出是《三蜷寒桥》。《小姑贤》前前后后听了不下十遍,是老少皆宜、观众爆满的一出名戏。说的是恶婆婆刁氏百般刁难媳妇,小姑竭力帮助嫂子,惹怒了母亲,要把媳妇打死;后来小姑急中生智,叫哥哥假装打死嫂子,刁氏以为真的闹出人命而后悔了,小姑又假装救活嫂子,帮母亲打破了封建思想。这出戏之所以连小孩子都爱看,是因为场面非常热闹,尤其是婆婆打媳妇、哥哥假装打死嫂子的场面都是一阵锣鼓喧天地闹腾,唱戏人马不停蹄口不闭唱得大汗淋漓,台上台下一片前仰后合的景象。

我印象里最热闹的一次是五岁那年的夏天,戏台子中午就已经搭好,远远地望过去像是铺在草地上的一块巨大的餐布,两个小孩在台上翻着跟头。四五点钟太阳还没落,老老小小就搬着板凳从坝子上下来,开始抢着占离戏台最近的位置。快到五点钟,一挑柳叶般的船从临淮关上下来了。唱戏的师傅走下船的时候已经穿戴得整整齐齐,也不看观众,神情非常庄重地走到台子后面做最后的准备。在台子上翻跟头的几个小子刺溜从台上跳了下来,原来他奶奶在下面骂他了。

2014年11月,安徽淮南市区。河坝内侧湿地遍地生长着旺盛的芦苇。 摄影/周一渤

2014年11月,安徽淮南。淮河岸边八公山下凤台城镇远眺。 摄影/张爱武

铙钹一打,穿着一身青葱绿拿着一条淡蓝色手绢儿演恶婆婆刁氏的就开始在戏台子上走步,一钹两三步,一耸肩,越走越急,腔还没拉起来台下的人就开始叫好。刁氏顿脚扬眉,手绢儿甩到左臂上一歇,瞬间全场鸦雀无声,只见她用兰花指轻轻点一下淮河,唱:“千年的大道走成河,多年的媳妇熬成婆……”再缓走两步,然后双目怒睁,说起唱白:“老身王门刁氏,配与王白牙为妻,过门来生下一男一女,儿唤登云,女儿桂姐。不幸老头子下世去了,思想起家庭之事,好不气煞人也!”

一开始小孩子们听得挺认真,暂时放下了手上逮的蚂蚱薅的狗尾巴草,没听十分钟就没了耐性,轱扭着身子往老人身上蹭,要么就猴在老人后背上一遍一遍地问:“怎么还不打呀,怎么还不打呀?”被老人一巴掌呼下去:“先打乖你!小龟孙子。”小孩子暂时安静一会,又不安分地折腾起来。

台上的恶婆婆刁氏仍然在无止境地骂着媳妇,太阳已经落到了河中央,整个河岸边上一片金黄,蟋蟀叫得愈发响。我眯着眼睛蹲在小板凳上发了会儿呆,正兴趣索然,突然台子上开始热闹起来了,大镲打得震天响。“打起来了打起来了!”——只见恶婆婆刁氏一手拿着柳条一手扯着媳妇的手臂开始唱:“骂声贱人太胆大,气得老身咬银牙……娶来的媳妇买来的马,竟敢不孝我老人家?怒冲冲执鞭将你打,谁叫你挑唆小姑欺负咱!”演媳妇的演员嘴唇涂得血红,从侧面看有一种残忍的美感,哭丧着脸的样子有些滑稽,她穿着一身水红色的斜襟小褂,脚上是一双蓝底绿叶红花的绣花鞋,一边飞快地碎步跑一边回头看。婆婆边唱边举着柳条往她身上打,她扭着身子在台上躲,两个人绕着一张八仙桌转圈。我们一帮小孩冲到台下面兴奋地大声吆喝:“打啊打啊!快点打!”演员愈发卖力表演起来,媳妇儿在前面跑着,装作绣花鞋快要跑掉的慌张相,婆婆每次将要扑上去都踉跄一下,柳条儿顶多够到她的衣服尖儿,两个人在台上追追打打五六分钟才罢休,台下的人越是起哄,追打的时间越长。现在想起来,小时候无非是喜欢热闹,真正演了什么,我们并不特别关心。

《三蜷寒桥》也是一出比较受欢迎的戏,但这出戏经常在过年时唱。想想一直有点不解,因为这其实是一出悲剧,说的是宋朝时忠臣之子党金龙为了替父报仇,进京赶考,结果得官忘本,六亲不认,把前来投奔他的亲生母亲踹到桥洞下面,并且起了杀心。其母最后被人救起,把此事告到包拯那里,包拯把党金龙铡了为他母亲报了仇。这出戏只在桥洞下面演,因为十分应景。演党金龙老母的演员通常是一位年纪很大的演员,从头哭到尾,一是为自己丧夫而哭,二是为儿子不孝而哭,三是为儿子被斩而哭,让人看了怆然。

二胡的节奏也越来越急促,巨大的鞭炮声从船厂后头的家属区传过来,几枚礼花在深蓝色的天空上绽开,空中弥漫着呛人的火药味儿,人们陆陆续续回家了。在喜庆的日子唱这么悲凉的调子,显得愈发悲凉。

我上大学头一年的小年那一天,我妈在家里忙得热火朝天地灌香肠做年节饭,我爸躺在沙发上看球赛,我一个人蹬着辆自行车去了河坝。

出了院子,梧桐树的叶子温柔地耷拉在路灯下,小孩们聚成一堆一堆的放满天星和呲呲乱跑的扫地雷,八角腊肉的香气和浓浓的火药味从老式砖楼的缝隙里钻出来,周围有捂得暖烘烘的温度。

上了坝子,远远看见河岸边的柳树只剩下零星一些苦黄色的叶子,光秃秃的树枝垂在还没有结冰的河面上,悠悠地荡着。离河岸远一点的田地里堆满了烧得还剩一点点的麦秸秆堆,像一个个干瘪暗淡的乳房,风一吹四处飘散。我往顶西头的淮河大桥那里骑,还有一段距离就听到断断续续的二胡声,一个老旦唱:“朱氏我孤苦伶仃进京来,我好比……黄连苦在心……”我推着车小心翼翼下到桥洞里,看台上演老旦的人左手拿着支话筒,右手挽着袖子,左右踱步。旁边稀稀疏疏围了一圈儿人笼着袖子站着听。一个烤红薯的,摊子就支在台子旁边,扇着炉子。我踮着脚听了会儿觉得视线不好,就跑到桥洞旁边的土坡子上面蹲着听。老旦唱了会儿,演不孝子党金龙的生角穿着一身枣红色的官服踱着步子从后台出来,脸上的妆画得很潦草。老旦一看生角出来,拉着他连喊三声:“儿啊!儿啊!儿啊!”二胡的节奏也越来越急促。

巨大的鞭炮声从船厂后头的家属区传过来,几枚礼花在深蓝色的天空上绽开,空中弥漫着呛人的火药味儿,人们陆陆续续回家了。在喜庆的日子唱这么悲凉的调子,显得愈发悲凉。我拍了拍身上的土也回家了,此时的淮河坝子上空无一人,天空像一个大锅盖从头顶上罩下来,星星很亮。

等我大学毕业后,仿佛只是一瞬间的事,泗州戏就半年都见不到一次了。到了现在,只有过小年那天的下午才能在坝子上听到,而且听众寥寥。我们这一批曾经把唱拉魂腔的场子围到水泄不通的孩子们,已经像候鸟一样飞散了。

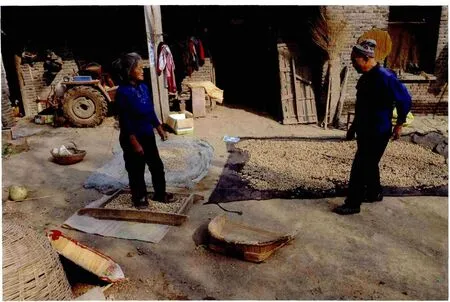

2013年10月,河南正阳大林。给花生脱粒的村民。 摄影/周一渤

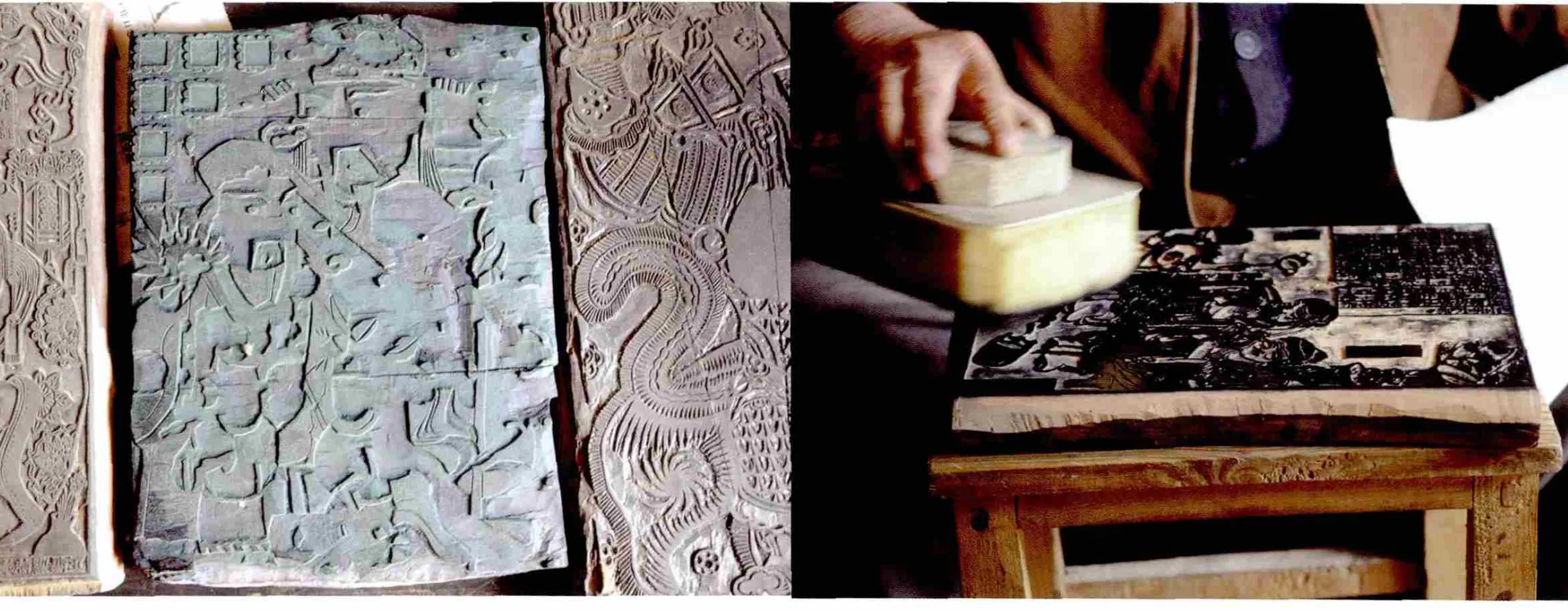

2013年10月,河南正阳陡沟。陡沟木版年画属于市级非物质文化遗产,李传清是“德胜祥”木版年画的第四代传人。组图为老人正用刻刀在木板上制作“二十四孝”版画。 摄影/周一渤

2014年11月,安徽淮南。如今,随着城市向南发展,许多都市人已把这里遗忘,而在港口一号路北面尽头,并排有10多家铁匠铺,几十年来,打铁声总在每天清晨从铁匠铺里传出,似乎在向人们讲述着淮河岸边的故事。 摄影/周一渤

安徽淮南港口一号路铁匠一条街上的铺子里有不少夫妻档,女人专为男人打下手,管炉火,传递烧好的铁胚。 摄影/张爱武

安徽淮南港口一号路铁匠铺里的女铁匠。 摄影/周一渤

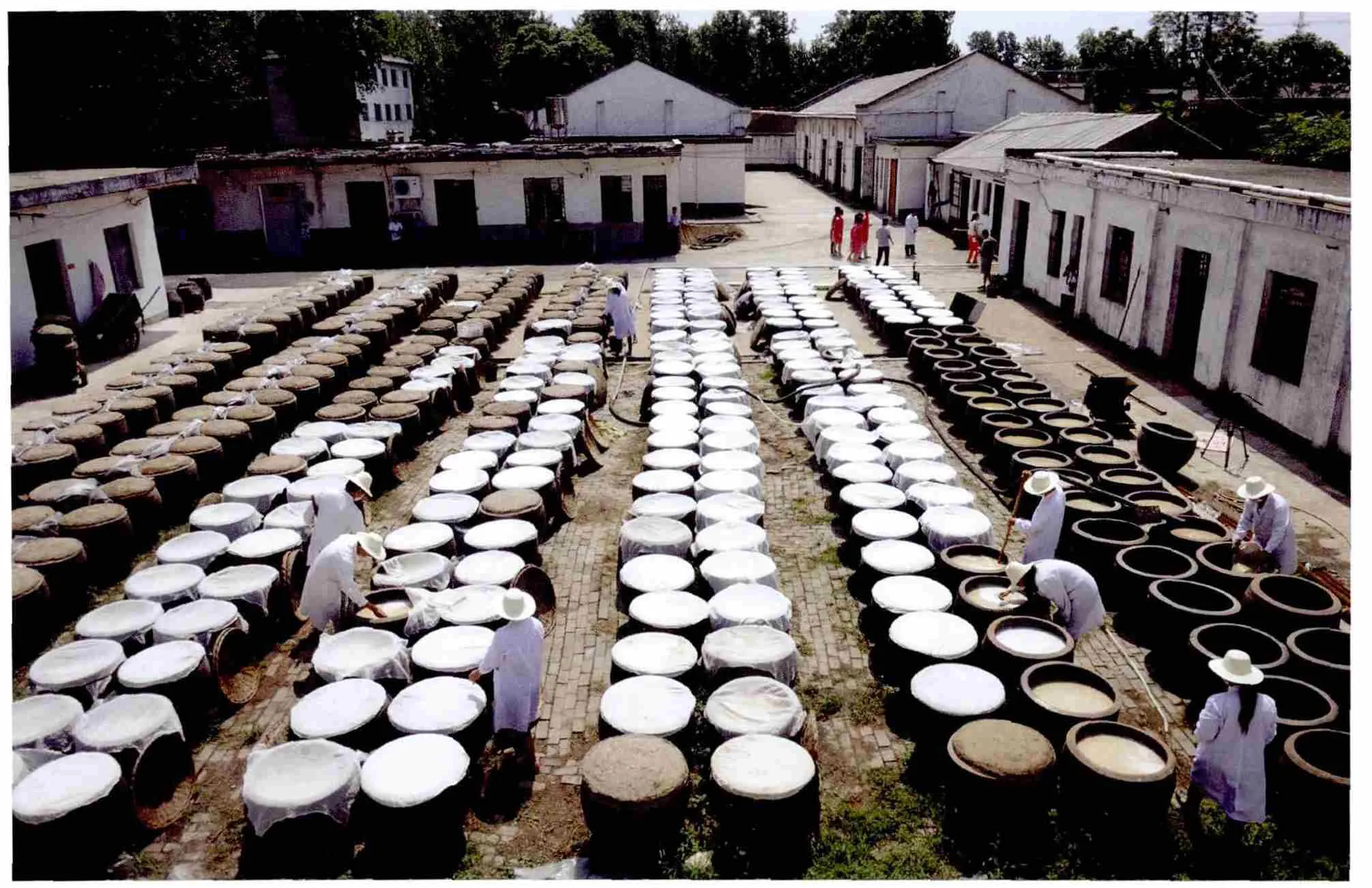

2014年7月,河南正阳王勿桥乡。淮河北岸,王勿桥伏陈醋厂正在生产的伏陈醋,历史悠久,远近闻名。 摄影/周一渤