全媒体时代媒体“把关人”的制度重构

2014-09-07陈祖平

陈祖平

(重庆第二师范学院,重庆 400065)

全媒体时代的海量信息中掺杂了许多虚假信息,给社会和受众带来了极大的负面影响。虚假信息之所以泛滥,一个重要原因是传统的媒体“把关人”制度已经无法适应新情况新要求。因此,笔者建议从制度上和法律上重新构建媒体编辑的“把关人”制度,以杜绝虚假新闻,消除不良导向,真正起到“把关人”的作用。[1]

一、严格媒体编辑的准入制度

我国政府对经济建设中的准入制度制订得比较全面,但在文化建设方面的准入制度还做得不够,特别是媒体编辑的准入制度方面。虽然在一些规章制度中有所涉及,但还无专门的、成系统的编辑准入制度规范。而在西方一些发达国家,编辑从业者的专业制度早已成型:英国制定了《国家职业资格标准》,对编辑的从业资格提出了规范化要求;在德国,编辑从业人员除必须进行正规的出版学教育外,还要达到政府、出版商、书商等联合组织认可的水平,才可进入媒体、出版社工作;而美国、法国等国已联合召开了国际出版教育大会,将编辑出版人员的专业教育推向了国际化。[2]

随着我国全国性的出版单位改制工作的推进,媒体从国家事业单位转变为以盈利为根本目的的企业,其经营理念必将与国家整体利益产生一定冲突。如何使其达到一定程度上的平衡或共赢,在不影响媒体盈利的情况下取得社会主义精神文明建设、和谐社会建设双丰收,是政府和媒体必须共同思考的课题,仅靠媒体编辑的职业自觉远远不够。这就要求政府和媒体之间进行必要的沟通,以制度、法律来规范双方行为,其中,首先严格媒体编辑的准入制度很有必要,因为编辑是媒体的“把关人”,编辑队伍的好坏直接关系到媒体公信力的建立和社会主义精神文明建设的导向。

笔者认为,建立严格的编辑准入制度要注意四个方面的问题。一是不能由政府单方面进行。如由政府单方面进行,会有控制新闻自由、言论自由之嫌。政府必须与媒体共同探讨,形成双方都能收受的条文规范,要求媒体编辑达到最基本的从业要求。二是建立必要的培训体系。目前我国的编辑学教育教学与实践严重脱节是一个不争的问题,而现实工作中,编辑工作者师徒相传的模式既不科学、也不系统,合理。三是合理选择培训内容。编辑工作是一种实践性很强的专业活动,除了要具有一定的编辑学基础理论,还要有必须的社会责任感,而社会责任是媒体的最基本要求,在培训中应占据较重比例。四是要建立长期培训体系。从编辑的专业职称来看,我国有助理编辑,编辑,主任编辑(副编审),高级编辑(编审)四个级别,每个级别对应了相关的专业要求,在取得每个级别职称之前,应建立相对应的长期培训体系,使各个级别的编辑在理论和实践上取得相应知识。

媒体编辑准入制度的建立,可以解决如今媒体编辑“先上车后补票”的普遍现状,提高媒体编辑的能力和素质,真正起到媒体“把关人”的作用,引领我国社会主义精神文明、和谐社会的建设。

二、细化编辑责任的三审制度

媒体编辑的三审制度是我国通行的媒体编辑行业制度。《出版管理条例》也明确规定,报刊出版实行编辑责任制度,保证报刊刊载内容符合国家法律、法规的规定。落实编辑责任制度,必须健全和完善“三审三校制”。其中的“三审制”指的是一篇稿件要经过编辑初审加工、责任编辑或部门负责人复审把关、到总编(主编)终审签发三个环节。“三审三校”制度是我国出版工作的基本制度,对于确保报刊正确导向,提高报刊质量曾具有重要作用。

但从近年来媒体的表现来看,“三审制”基本名存实亡。一是由于全媒体时代的到来,各类新兴媒体的大量出现,加剧了媒体之间的竞争,媒体从发行量或点击率等“出名”效益考虑,放松了对“三审制”的重视;二是少数媒体为减少开支,对“三审制”不够重视,甚至简化“三审”工作,搞所谓的“采编合一”;三是媒体自身对“三审制”制度不完善,或不落实到位,忽视了稿件审核把关工作。造成的后果就是稿件的质量或导向有问题,有的甚至酿成政治性事故。

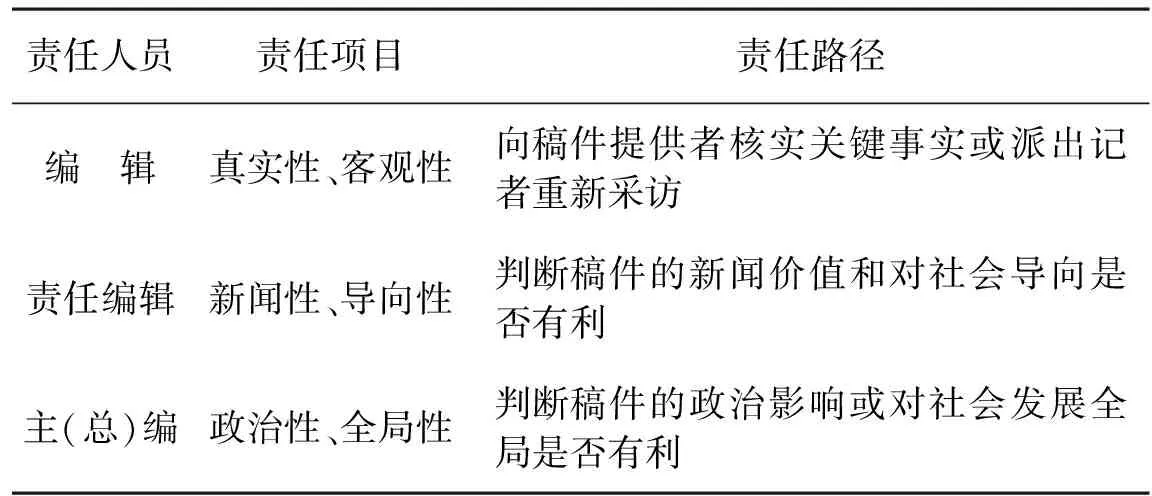

笔者认为,在全媒体时代,媒体不仅要落实编辑责任的三审制度,还应当细化,将责任落实到人。如何细化编辑责任的三审制度,可以参照表1中的内容。

表1 编辑责任的三审制度

现在媒体编辑应承担什么样的责任,各媒体大同小异,但都有所有编辑负责所有项目的趋势,这样一来其实是所有编辑都不负责。从表中设计来看,各级编辑负责相应项目,责任一目了然,有利于各级编辑将有限的时间用到自己应该负责的项目上。当然,上级责任人员同时应对下级责任人员的责任项目负一定责任,即责任编辑也要对稿件的真实性和客观性进行审核,而主(总)编也要审核稿件的新闻性、导向性。但在新闻稿件出现问题的时候,是哪个环节出现的问题,哪个环节的编辑应负主要责任。

这里的责任路径需要媒体根据自身需求进行设计,但万变不离其宗,对编辑而言,“真实是新闻的生命”。客观公正进行新闻报道是媒体的基本责任,所以对拿到编辑手里的稿件而言,是否真实、是否客观是编辑首先需要搞清楚的问题,也唯有如此才能清楚编辑方向。对责任编辑而言,“舆论导向正确,是党和人民之福,舆论导向错误,是党和人民之祸”。责任编辑应更多地从新闻的导向性上看稿件,至于如何判断,首先责任编辑要加强自身学习、修养,其次媒体可根据情况列出相应判断条款。对主(总)编而言,政治家办报是我们党对媒体的要求,主(总)编自然应当站在全局的高度上,判断稿件可能在政治上带来的影响。分工明确,责任明确。既可提高效率,又可起到各把各关的作用,必将减少虚假新闻、负面新闻的产生。

三、建立媒体编辑的法律责任追究制度

虚假新闻、负面新闻不仅严重侵害当事人的权益,严重影响社会、经济秩序,而且严重损害新闻媒体的公信力,有的甚至损害国家形象。[3]

2011年,国家新闻出版总署印发了《关于严防虚假新闻报道的若干规定》(以下简称《规定》),分别从“新闻记者采访的基本规范”、“新闻机构管理的基本职责”、“虚假报道的处理规则”和“法律责任追究的基本原则”等四个方面对防止虚假报道做出明确具体的规定。要求新闻机构建立健全内部防范虚假新闻的管理制度、纠错和更正制度,完善虚假失实报道的责任追究制度。时至今日,相信各媒体业已建立起了相关制度。但虚假新闻、负面新闻还是层出不穷。笔者认为,一是《规定》已难以适应新情况。《规定》的出台,是建立在新闻媒体作为国家事业单位的公权力的基础上的,而随着我国全国性的出版单位改制工作的推进,现在的媒体基本已改制成了企业。二是处理过轻。从《规定》的处理手段上看,采取的只是行政措施,主要有通报批评;责令限期更正;责令公开检讨;责令新闻机构主要负责人引咎辞职四项。对企业而言,这样的处理手段形同虚设,那怕是引咎辞职这样的处理结果,换一家媒体又可继续任职。

既然现在的媒体已改制成了企业,按照经济规律,最好的调控手段就是法律手段。所以笔者认为,如今建立适当的媒体出版法应拿上议事日程。媒体编辑既然被称为媒体的“把关人”,可见其位置的重要性,因此在制订法律追究责任的时候,可以有所侧重,如因编辑把关不严导致报道失实的,可根据情节轻重判处几年之内不能从事相关职业的处罚等等,使编辑认识到新闻真实的重要性,从法律程面上减少虚假新闻、负面新闻的出台。当然,建立媒体编辑的法律责任追究制度不能损害媒体的新闻自由、言论自由,更不允许损害公众的知情权等。

参考文献:

[1]王健.浅谈杜绝虚假新闻的制度建设和职业素养[J].新闻传播,2012,(9).

[2]蔡克难.应该建立编辑从业者的职业准入制度[J].编辑之友,2010,(9).

[3]王国庆.加强制度建设 杜绝虚假新闻报道[J].新闻记者,2011,(03).