基于LIDAR和GIS技术的坡面侵蚀沟空间发育分析

2014-09-06孙玉柱郑粉莉

孙玉柱,郑粉莉,张 姣

(1.西北农林科技大学 资源环境学院 陕西 杨凌712100;2.中国科学院 水利部 水土保持研究所,黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西 杨凌712100)

黄土高原丘陵沟壑区侵蚀沟的分布面积可占沟间地面积的70%左右[1],由于其对坡耕地的切割,对土地资源造成了极大的破坏。因此,定量研究沟蚀的发生发展规律,对土壤侵蚀防治具有重要意义。LIDAR技术是近年来新兴的测量技术,由于其具有精度高、无接触、采集空间点密度大、速度快等优点[2-7],目前该技术已在土壤侵蚀研究中有新的尝试和成果。余叔同等[3]用三维激光扫描仪和GIS结合的方式研究了坡面浅沟的发育模型,张姣等[4]采用三维激光扫描仪动态监测了沟蚀的发育过程。LIDAR与GIS结合应用中,数字高程模型(DEM)起到了桥梁的作用。土壤侵蚀领域中DEM的作用主要是从中提取各种地形要素和建立各种地形剖面[8]。以往的研究中,LIDAR技术和GIS结合应用的研究内容主要有:(1)基础量算。利用GIS软件的体积量算、表面积量算、距离量算和面积量算等功能对转化后的DEM进行量算。如通过体积运算进而计算侵蚀量[2-4,7];(2)三维分析。将 DEM 或提取的等高线生成三维模型,进行三维分析[4-5];(3)特征提取。根据DEM的栅格值进行沟形态提取[7]。本研究采用GIS数据处理软件的剖面图功能,提取坡面单位长度侵蚀沟横断面,并分析每一个断面的侵蚀沟宽度和深度等,分析侵蚀沟发育特征,为研究侵蚀沟防治提供科学依据。

1 数据获取与处理

1.1 数据获取

本研究数据来源于课题组2010年基于三维激光扫描技术(LIDAR)动态监测的沟蚀发育数据。试验在水土保持研究所人工模拟降雨大厅进行。试验实体模型尺寸为试验土槽长8m,宽3m,深0.6m,坡度20°;实验用土为安塞县的黄绵土,耕层(上层)土壤容重为1.1g/cm3,犁底层(下层)土壤容重为1.25 g/cm3;采用100mm/h的降雨强度进行连续四场次的降雨试验,降雨历时依据沟蚀发育阶段而定,约为30~70min。为了保持细沟的连续发育,模拟降雨实验为每周进行一次,连续进行四周,直至沟蚀发育充分,判断沟蚀发育充分的标准是以试验土槽沿坡长方向70%以上的侵蚀沟沟槽下切至底部沙层时为准。数据采集方法为每场降雨前和降雨后,采用Leica Scanstation 2三维激光扫描仪进行数据采集,仪器距离试验土槽2~3m,采样密度1mm。内业处理方式为采用三维激光扫描仪自带软件Cyclone软件进行去噪、拼接、坐标转换等处理,形成点云,最后以dxf格式导入SuperMap Deskpro中进行分析。

1.2 数据处理

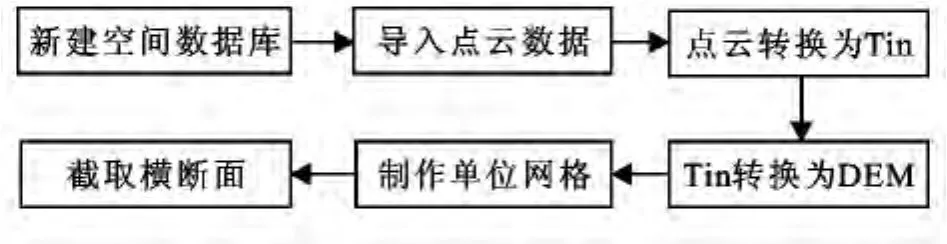

SuperMap Deskpro是一款专业的GIS数据处理软件,能够完成多源数据导入,数据管理、数据编辑、空间分析、制图输出等功能。本次数据处理过程如图1所示。

图1 数据处理过程

新建基于SQL Server 2005的空间数据库,并将4期dxf格式的点云数据导入数据库。导入后,首先将点云以深度值作为高程转换成TIN,然后由TIN转化成分辨率是1mm的高精度DEM。

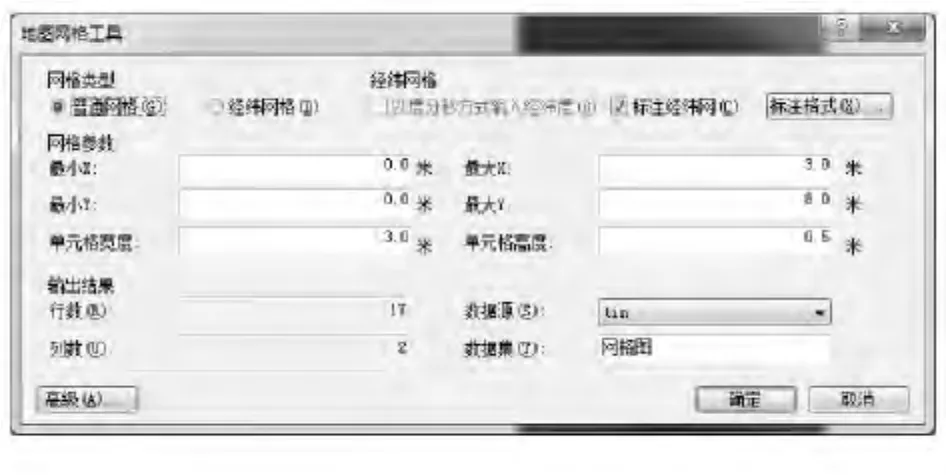

为了准确地获取沿坡长方向单位长度的侵蚀沟横断面,需要借助于辅助网格。辅助网格的外部轮廓须与DEM的外接矩形吻合,并以单位长度分割。截取横断面时,沿辅助网格的分割线截取即可。基于本次试验的测量数据,单位长度取0.5m能够比较准确地体现侵蚀沟的变化特征。SuperMap Deskpro提供了网格制作工具,可以制作网格,设置界面如图2所示。在网格工具中设定最小X,最大X,最小Y,最大Y,单位格的高度和宽度6个参数,以及输出位置。X,Y坐标设置控制网格的边界与DEM外接矩形一致,单元格的高度和宽度控制格子的大小,由于坡面的长度为8m,宽度为3m,单元间隔为0.5m,故将单元格的宽度设置为3.0m,高度设置为0.5m。

图2 网格制作界面

坡面的坐标系设置方式是:面向坡面,左上角为坐标原点;沿汇水方向为纵坐标y,坡顶为起始坐标,即0m位置,坡底为终止坐标,即8m位置,从坡顶到坡脚坐标值依次增加;垂直于汇水方向为横坐标x,左边线为起始坐标,即0m位置,右边线为终止位置,即3m位置,从左到右坐标值依次增加;垂直于坡面方向为立坐标z,坡面为0m,由坡面向下依次递减。

数据采集时,由于顶部0~0.5m处尚未有侵蚀沟发生,故将试验土槽顶部0m和0.5m的横断面舍弃,同时为了消除下部试验土槽下部集水槽的影响,也试验土槽底部8m处的横断面舍弃。最终,由坡上至坡下依次选取1,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5m 处 的 侵 蚀 沟横 断面进行沟蚀发育特征研究。

2 侵蚀沟空间分布

2.1 断面分析

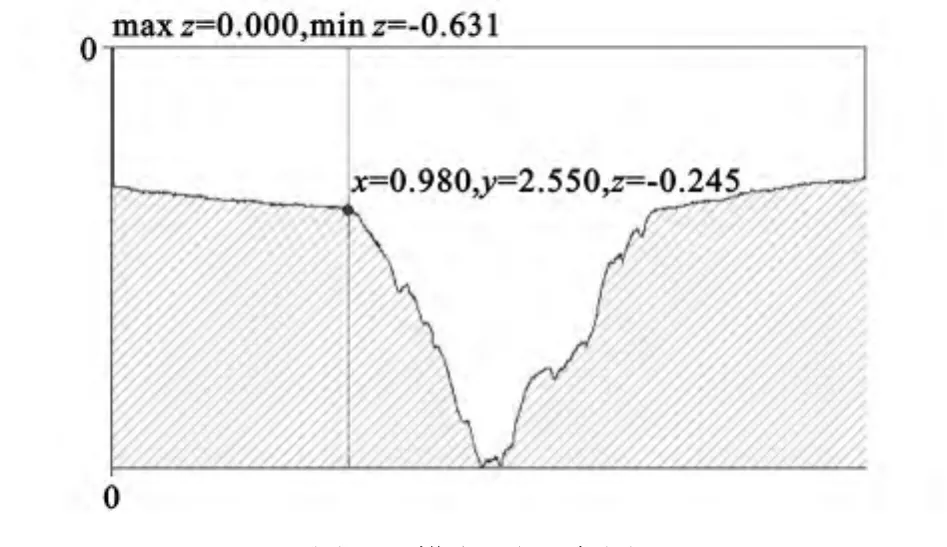

断面分析是指地形断面研究中,以线代面研究区域的地貌形态、轮廓形状、地势变化、地质构造、斜坡特征、地表切割强度等[9]。本研究通过提取坡长方向上单位长度的系列侵蚀沟横断面研究沟蚀的发育特征。SuperMap Deskpro的剖面图功能能够依照设置的断面位置提取坡面的横断面。图3是提取的断面图,断面图上显示了该断面的最大和最小高程,并可以查询该断面上每个坡面点的坐标和高程信息。在断面图上,min z是该断面的最大沟深,沟两侧边界坐标值的差即沟宽。针对每场次降雨后的DEM,依次得到各个指定位置的横断面,并对应记录沟深和沟宽。

图3 横断面示意图

2.2 侵蚀沟长度变化分析

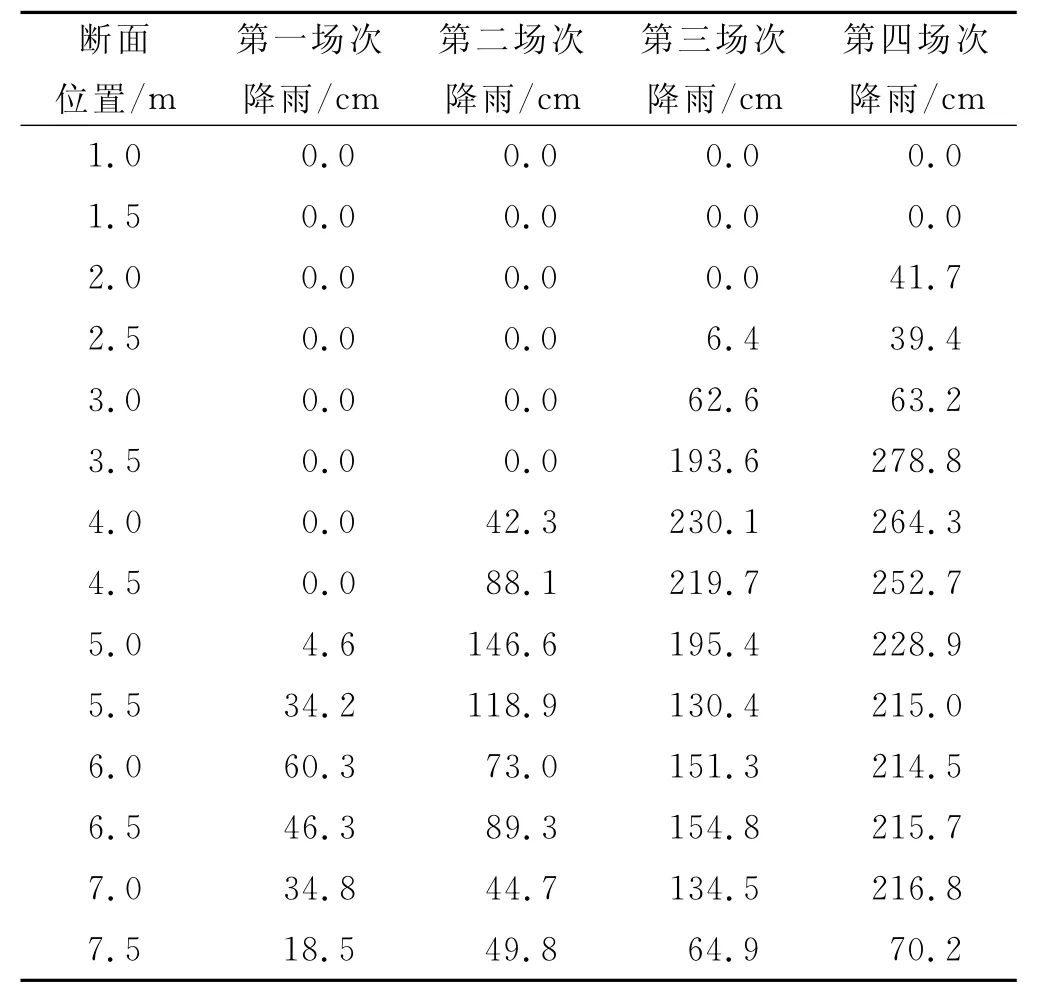

经过断面分析,获得4场次降雨后坡面侵蚀的沟宽数据(表1)。表1中宽度值为0的位置表明此处尚未形成侵蚀沟,宽度大于0的位置表明侵蚀沟已经出现。从沟宽的值可以得到侵蚀沟的起点位置区间,由于沟宽的终点均位于坡面7.5~8m,所以可以获得沟长的区间,如第一场次降雨后,自坡长5.0m处以上沟宽大于0,则沟头的位置为坡面4.5~5m处左右,沟长的最大值为3.5m(8.0~4.5m),沟长的最小值为2.5m(7.5~5.0m),沟长L的值域为L∈(2.5,3.5)。

表1 侵蚀沟断面宽度

依次类推,第二场次降雨后,自坡长4.0m处沟宽大于0,则沟头的位置为3.5~4.0m,沟长的值域为L∈(3.5,4.5);第三场次降雨后,自2.5m处沟宽大于0,则沟头的位置为2.0~2.5m,沟长的值域为L∈(5.0,6.0);第四场次降雨后,自2.0m处沟宽大于0,则沟头的位置为1.5~2.0m,沟长的值域为L∈(6.0,7.0)。

由沟头的位置和沟长的值可以看出,四场次连续降雨中,侵蚀沟沟头均向坡上延伸,其中以第一场次降雨和第三场次降雨的沟头前进速度最快,沟长增加最大。沟头前进主要是由侵蚀沟的溯源侵蚀引起的,可见四场次连续降雨中,均存在溯源侵蚀,而以第一场次降雨和第三场次降雨中溯源侵蚀最为明显。

2.3 侵蚀沟宽度变化分析

侵蚀沟宽的增量能够直接体现沟宽的变化幅度。在此对所有断面,用后一场次降雨的沟宽减去前一场次降雨的沟宽,分别得到四场次降雨的沟宽增量,并进行统计分析(图4)。

图4 各降雨场次侵蚀沟宽的增量变化趋势

由图4可看出,第一场次降雨的最大增幅出现在坡长6.0m处,第二场次降雨的最大增幅出现在坡长5.0m处,第三场次和第四场次降雨的最大增幅均出现在坡长3.5m。最大增幅位置的变化趋势与溯源侵蚀的方向一致。侵蚀沟的宽度增加有两种方式,第一种是伴随着溯源侵蚀在坡面上部位置发生的沟头扩张,属于水力侵蚀;第二种是沟壁的崩塌使得侵蚀沟的宽度迅速增加,水力侵蚀和重力侵蚀伴生。最大增幅位置的变化趋势说明前三场次降雨中溯源侵蚀对沟宽增加起到重要作用,第四场次降雨沟宽增加主要是由沟壁的崩塌造成的。第二、三、四场次降雨中,沟宽增幅最大的位置出现在3.5~5.5m,证明此位置区间沟蚀发育活跃。第三场次降雨增加幅度最大,是由于此时沟蚀发育处于活跃发育阶段,溯源侵蚀和沟壁崩塌对侵蚀沟的双重作用造成的。

2.4 侵蚀沟深度变化分析

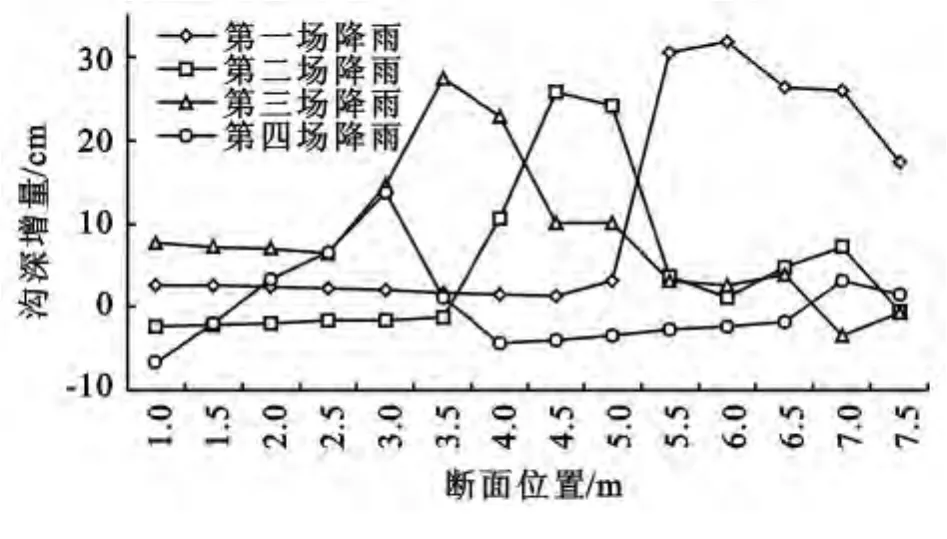

通过各断面分析可以获得连续四场次降雨后各个断面位置沟深的值,在此通过计算沟深的增量值(同一断面后一场次降雨沟深减去前一场次降雨沟深),分析沟深增量的变趋势(图5),以剖析侵蚀沟的深度变化特征。

由图5可以看出,连续四场次降雨后侵蚀深度增量曲线均在坡面中段(3.0~5.5m)出现了深度剧烈增加和剧烈减少的情况,并且增量的最大峰值向坡面上部移动,这表明坡面中段沟蚀发育最为活跃,坡面顶端和底部沟蚀发育相对缓慢,并且溯源侵蚀引起沟蚀活跃区由坡面中部向坡面上部移动。第二场次降雨后,坡面1.0~3.5m处沟深的增量为负值,而在第四场次降雨后,坡面4.0~6.5m沟深的增量也出现负值,反映侵蚀沟发育中后期,由于沟壁崩塌活跃,出现了暂时的沉积现象。

图5 各降雨场次沟深增量变化

2.5 综合分析

这里综合分析连续四场次降雨过程中侵蚀沟宽和沟深的动态变化过程(表2)。由表2可以发现,坡面1,1.5,2.0,2.5,3.0m 坡长处,侵蚀沟深度在第三场降雨增量和变幅最大。在坡长3.5m处,侵蚀沟的宽度在第四场降雨后增量和增幅最大;而侵蚀沟的深度在第三场降雨增量和变幅最大。在坡长4.0m处,侵蚀沟的宽度在第三场降雨后增幅最大,第四场降雨后增量最大,而侵蚀沟的深度在第三场降雨增量和变幅最大,在坡长4.5m处,侵蚀沟的宽度在第三场降雨后增幅最大,第四场降雨后增量最大;侵蚀沟的深度在第二场降雨增量和变幅最大。在坡长5.0m处,侵蚀沟的宽度在第二场降雨后增幅最大,第四场降雨后增量最大;而侵蚀沟的深度在第二场降雨增量和变幅最大。在坡长5.5m处,侵蚀沟的宽度在第二场降雨后增幅最大,第四场降雨后增量最大;而侵蚀沟的深度在第二场降雨变幅最大,第一场降雨后增量最大。在坡长6.0m处,侵蚀沟的宽度在第三场降雨后增幅最大,第四场降雨后增量最大;而侵蚀沟的深度在第三场降雨变幅最大,第一场次降雨后增量最大。在坡长6.5m处,侵蚀沟的宽度在第二场降雨后增幅最大,第四场降雨后增量最大;侵蚀沟的深度在第三场降雨变幅最大,第一场降雨后增量最大。在坡长7.0m处断面,侵蚀沟的宽度在第三场降雨后增幅最大,第四场降雨后增量最大;而侵蚀沟的深度在第三场降雨变幅最大,第一场降雨后增量最大。在坡长7.5m处,侵蚀沟的宽度在第二场降雨后增幅最大,第四场降雨后增量最大;侵蚀沟的深度在第四场降雨变幅最大,第一场降雨后增量最大。

表2 降雨前后侵蚀沟各断面的宽度、深度变化对比

对比各场降雨过程后的沟宽和沟深,可以得出坡面3.5~5.5m坡长处是坡面侵蚀沟发育最为活跃的地方,且随着降雨过程的进行,侵蚀活跃区向坡面上部移动。沟蚀发育的初始阶段,溯源侵蚀和下切侵蚀是其主要的侵蚀方式;沟蚀发育中期阶段,下切侵蚀和溯源侵蚀是其主要的侵蚀方式;沟蚀发育后期阶段,沟壁侧蚀引起的崩塌和滑塌明显。

3 结论

(1)通过研究坡面沟蚀的时空发展规律,可以得出侵蚀沟的沟头溯源侵蚀加长和沟头下切加深是在沟蚀的最初阶段实现的;沟蚀发育的中期阶段,下切侵蚀和溯源侵蚀活跃;侵蚀沟沟壁扩张在沟蚀的后期阶段较为显著,同时也标志着沟蚀发育处于稳定阶段。

(2)坡面3.5~5.5m坡长处是沟蚀发育最为活跃的地方,且随着降雨过程的进行,侵蚀活跃区向坡面上部移动。

利用GIS的断面分析方法能够比较准确地提取侵蚀沟的发育形态参数,展现沟蚀的发育特征。通过对多个连续断面的时空分析,能够展现坡面整体的变化特征,为定量研究土壤侵蚀的变化过程提供了新的思路。由于受到断面数量和位置的限制,以及人为观测的误差,会对结果造成一定影响,在后续的研究中可以通过增加断面数量来达到精确定量研究的目的。

[1] 唐克丽.黄土高原地区土壤侵蚀区域特征及其治理途径[M].北京:中国科学技术出版社,1991:41-42.

[2] 张鹏,郑粉莉,王彬,等.高精度GPS,三维激光扫描和测针板三种测量技术监测沟蚀过程的对比研究[J].水土保持通报,2008,28(5):11-20.

[3] 余叔同,郑粉莉,张鹏.基于插件技术和GIS的坡面土壤侵蚀模拟系统[J].地理科学,2010,30(3):441-445.

[4] 张姣,郑粉莉,温磊磊,等.利用三维激光扫描技术动态监测沟蚀发育过程的方法研究[J].水土保持通报,2011,31(6):1-6.

[5] 马玉凤,严平,时云莹,等.三维激光扫描仪在土壤侵蚀监测中的应用[J].水土保持通报,2010,30(2):177-179.

[6] 唐强,鲍玉海,贺秀斌,等.土壤侵蚀监测新方法和新技术[J].中国水土保持科学,2011,9(2):11-18.

[7] 霍云云,吴淑芳,冯浩,等.基于三维激光扫描仪的坡面细沟侵蚀动态过程研究[J].中国水土保持科学,2011,9(2):32-37.

[8] 傅炜.GIS数字地形模型的建立及应用研究[J].陕西师范大学学报:自然科学版,2001,29(2):92-97.

[9] 汤国安.地理信息系统教程[M].北京:高等教育出版社,2007:131-132.