政治话语与政治隐喻

2014-09-06文旭

文 旭

(西南大学,重庆,400715)

主持人语:

政治话语与政治隐喻

文 旭

(西南大学,重庆,400715)

政治是人们生活中的一件大事,它与语言密切相关。政治话语中充满着大量的政治隐喻,而政治隐喻中又蕴含着丰富的意识形态。本文基于认知语言学的概念隐喻理论,通过对政治话语、政治隐喻以及隐喻背后的意识形态的研究,洞察人们在谈论政治时是如何思考和言说的。

政治话语,概念隐喻,政治隐喻,意识形态

1.引言

记不清是谁讲过这样一句话:你不关心政治,政治会主动关心你。政治似乎只是政治家或政客的事情,与语言研究者没有关系,其实不然。大家都知道,对转换生成语法的创始人乔姆斯基学业的发展起相当影响的是他的老师,宾夕法尼亚大学教授泽利格·哈里斯。乔姆斯基曾说,他对哈里斯政治观点的同情,促使他在大学攻读语言学。因此,是政治把乔姆斯基带进了语言学的王国。我们每天都生活在政治中,每个人的生活都充满了政治。政治话语作为政治生活和政治文化的载体,蕴涵着丰富的内容。透过政治话语,我们可以了解深层的意义,揭示政治家们的内心世界、世界观及意识形态。政治离不开语言。以往对政治话语的研究主要是批评语言学家和批评话语分析家的事情,认知语言学家似乎对其并不关心。对政治话语中隐喻的研究更是中国学人思考中的一个盲点。这个盲点并非来自知识的不足,而是来自实感的缺乏。

我们都知道,政治家或政客为了实现自己的政治目的,总是用语言来劝说、劝阻甚至欺骗民众,他们的话语中充满了隐喻。正如Lakoff和Johnson(1980:159)所说:“隐喻在构建社会现实和政治现实中起着重要作用”。Lakoff(2002,2004,2008)近些年来的研究为我们研究政治话语树立了很好的典范。他不仅仅是一位著名的语言学家,更被誉为美国进步运动中最有影响的政治思想家之一。作为一位语言学家,他能成为美国民主党的非正式顾问,这是难能可贵的。

要研究政治话语中的隐喻至少有这样几个原因:(1)政治隐喻与日常隐喻有共同点,本质上都是概念性的。(2)政治隐喻有其特殊性,体现了人们言说政治的一种思维方式。(3)政治隐喻能以特定的模式对政府制订相应政策产生重要影响。(4)对政治话语中隐喻的研究是中国学人思考中的一个盲点。本文将基于认知语言学的概念隐喻理论,通过对政治隐喻的研究,洞察人们在谈论政治时是如何思考和言说的。

2.语言、政治与政治话语

语言是人类特有的交际和思维工具,其神奇魔力体现在现代社会生活中的各个方面,特别是在广告领域和政治演说领域。历史上的征服者们也十分通晓语言的力量。“据说拿破仑就宁要报纸而不要军队。如想清除某个民族的影响,焚书岂不是最佳手段?1520年科泰烧了阿兹特克人的书;第二次世界大战期间,纳粹和同盟国也是竞相焚毁对方的书”(Crystal 1997:8)。十八、十九世纪的民族主义者甚至把语言问题与民族荣誉联系在一起。这些事实都说明,语言与政治息息相关。

从现代语言学的观点来看,语言与政治关系的问题,在语言理论方面没有什么重大的积极意义。但语言与政治必定存在一些千丝万缕的联系,语言问题就是政治问题(Joseph 2006:1)。都德著名的文学作品《最后一课》通过一个童稚无知的小学生自叙向祖国语言告别的最后一堂法语课,生动地表现了法国人民遭受异国统治的痛苦和对自己祖国的热爱。我们知道,英国人在所有殖民地推行英语教育,德国人在占领区推行德语教育,都绝对是政治问题。早期东正教俄国和希腊语的关系,西班牙与整个南美国家的语言关系,也都是政治关系。

中国的语言政治开始得更早,可能是全世界最早的。两千多年前,秦始皇就实行“车同轨,书同文”,这也是政治。先秦诸子讲语言理论时,大都将其与政治伦理问题联系在一起。最能说明这一观点的恐怕就是孔子的“正名”思想:一方面,孔子站在旧制度的立场,维护一些表示名分的词的涵义。如他对齐景公说的“君君、臣臣、父父、子子”(《论语·颜渊》),就是要维护君、臣、父、子这些词的旧有涵义,要用旧的政治伦理标准来匡正这些词的内涵和外延。另一方面,孔子要求人们在运用语言的时候要按照旧的名分来选择词语。《韩诗外传》卷五中举的例子也许最能说明这一方面的问题:“孔子侍坐于季孙,季孙之宰通曰:‘君使人假马,其与之乎?’孔子曰:‘吾闻君取于臣,谓之取,不曰假。’季孙悟,告宰通曰:‘今以往,君有取谓之取,无曰假。’孔子曰:‘正假马之言,而君臣之义定矣。’”“假”者,“借”也。在孔子看来,国君向臣子要马,怎能用“假”这个字呢?这不就是孔子所说的:“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也,君子于其言,无所苟而已矣”《论语·子路》。“假”与“取”仅一字之差,但却关系到君臣之间的等级及大义所在。“正名”思想虽然是为了纠正礼制、名分上用词不当的问题,但也阐释了“正名”与“语言”、“语言”与“成事”之间的关系,并指出这是治理国家政治的大事。所以,Lakoff(1990:13)指出:“政治就是语言,同时语言就是政治”。Chilton和Schäffner(1997:206)认为:“社会团体构成中语言的使用都导致我们广义上称之为的‘政治’”。毫无疑问,没有语言,政治是难以实现的,但我们说政治与语言密切相关,并不等同于将话语进行泛政治化理解,即“政治社会化”(political socialization)理解。

政治的根本目的是参与国家事务,改造社会。而研究语言和政治的目的旨在理解言语交际在社会群体中所发挥的作用,以及这种作用是如何形成语言的。从早期西方思想史来看,语言和政治界定了人何其为人。例如,哲学家笛卡儿把人看作是本质上为语言的动物;哲学家卡西尔(1997:34)把人看作是符号的动物:“我们应当把人定义为符号的动物来取代把人定义为理性的动物”;而亚里士多德(2012:4)则把人看作是政治的动物:“城邦显然是自然的产物,人天生是一种政治动物……很显然,和蜜蜂以及所有其他群居动物比较起来,人更是一种政治动物。自然,就像我们常说的那样,不会作徒劳无益之事,认识惟一具有语言的动物”。这就是说,人是天生离不开政治生活的。

对政治话语的研究起源于古希腊的政治修辞学。但从语言学的角度来看,对政治话语进行专门研究则肇端于20世纪80年代的批评语言学(critical linguistics)和批评话语分析(critical discourse analysis)。一批受社会批评理论影响的语言学家开始有意识地通过研究语言来揭示话语中不平等的权利关系以及话语与社会之间的互构关系。他们试图运用Halliday的系统功能语言学,把一种语言学文本分析方法与一种有关语言在政治和意识形态过程中的功能的社会理论结合起来。语言体现着特定的世界观,这一“萨丕尔-沃尔夫假说”被扩展为一种语言中的多种形式;特定的文本体现着特定的意识形态,而目的是对文本进行批判性解释:“借助于语言结构相互作用,借助于更加宽泛的社会背景,来对其做出分析,并通过这样来分析解释话语表达中的社会意义”(Fowleretal.1979:195-196)。

分析政治话语首先面临的棘手难题是如何定义“政治话语”。对于批判性话语分析研究者来说,几乎所有的话语都可以被看作具有政治性,对话语进行的各种分析也都具有政治性,所有话语归根结底都是政治话语(Wilson 2001:398)。早期一些学者因而认为,任何试图对话语进行政治和非政治区分的行为是不可想象的,将政治话语视为一种如文学话语那样的专门体裁实际上是一种简约主义行为(Seidel 1985:45)。不过,这样的看法具有泛化的危险,不利于话语分析。因此,van Dijk(2001:23-24)建议将政治话语限定为“主要是政治性”的话语,是政治领导人的一种政治行为,在政治进程中具有某种直接功能。从研究的角度和方法来说,分析此类话语与分析其他话语基本相同。议会辩论、议案、法律、政府或各部颁布的政策法规、其他机构的文件、政治广告、政治演讲、媒体对政治领导人的采访、政府新闻发布会、政治脱口秀节目、党纲、政治选举等都可归入政治话语。

3.概念隐喻与政治隐喻

近年来,政治隐喻引起了人们的特别关注。该用法主要围绕两大主题:第一,在修辞上,使用隐喻是为了创造新的含义,挑战先前固有的理解方式;第二,隐喻可用作政治话语中的日常习语,从而淡化政治意识。

在人类的社会活动中,隐喻与政治有着必然的联系。在1991年美国对伊拉克发动“沙漠风暴”之战前夕,Lakoff就在网上发表了题为“政治中的隐喻”(MetaphorinPolitics)的公开信,从隐喻的角度对美国政府所制造的战争舆论进行了有力的批驳,揭露了战争的深层原因,那就是服务于美国国家利益。公开信中提出了一系列的概念隐喻,深刻地揭示了美国当时的外交政策,特别是伊拉克政策的性质和特征。Seth Thompson所写的一篇论文也是很好的佐证:“Politics without metaphors is like a fish without water”(1996)。美国当代政治科学家Graber指出,政治交流是“政治的血液或母乳,因为这种交流使他们能作为一个整体活动,从而连接了社会的各个部分”(Graber 1993:442)。而这种交流在很大程度上是通过隐喻来实现的。“政治的世界是复杂和充满价值观的,无论在认知上还是在感知上都远离人们即刻的日常经验”(Thompson 1996:185)。因此,为了将不可感知的转化为可感知的,将陌生的转化为熟悉的,将抽象的转化为具体的,并使人们更好地理解政治,隐喻无疑是政治家言说政治问题的最佳选择方式。在政治话语中,隐喻是一种常规的思维方式。例如,在中国共产党的政治人物中,影响深远,流传甚广的隐喻就包括毛泽东同志的“纸老虎”论和邓小平同志的“猫”论。在美国历史上,也有许多政治现象是以隐喻命名的,如“鹰派”与“鸽派”之分、“大棒政策”、“多米诺理论”、“铁三角”时期及“冷战”阶段等。从实际的操作层面看,隐喻之所以在政治话语中具有重要的地位,是因为隐喻能以特定的模式框架政治议题,设定议题解决的方向,从而提供阐释框架以影响政治决策。因此,考察政治话语中隐喻的框架模式,既可以了解说话人对受众的观念期待和塑型,也可以反观说话人的思想理念和意识形态。

隐喻的本质是概念性的。认知语言学家最关心的就是隐喻的概念本质,而不是偶然的语言形式,即隐喻的语言表达式或语言隐喻。认知隐喻分析就是通过表层的语言形式去探询也许语言使用者并没有意识到的概念结构。Lakoff和Johnson(1999:123)进一步强调了这一认识论思想:“跨域映射的隐喻思维是根本的;隐喻语言是次要的”。这种认识论思想对研究政治话语具有重要的影响。如果我们的社会经验以及概念化是通过隐喻组织的,那么,作为社会域的组成部分——政治,就必须通过隐喻来观察和构建。实际上,认知语言学家已分析了大量的与政治问题相关的政治隐喻。其中,最系统的研究莫过于Lakoff的MoralPolitics(2002),该书系统地分析了美国社会政治思维下的世界观。

当然,最具说服力的隐喻是来自平常的语言,因为平常语言体现了语言使用群体的共识,包括与一定词语相联系的判断、态度和情感,通过吸取固有深刻的态度和感情,来自平常语言的隐喻有助于塑造新命名现象的意义。并且,平常语言自身就是思想社群一致性的体现,它的使用有助于促进言者和听者之间的认同。另外,隐喻的影响在于它在潜意识层面的操作,越是不为人所意识到的隐喻,越是深层次的隐喻,越易为人所接受,影响力也越大,从这一点看,源自平常语言的隐喻的优势也是不言而喻的。

政治话语有各种不同的隐喻,但大体上可以分为两大类:(1)基于“意象图式”的隐喻;(2)基于“文化模型”的隐喻。

基于“意象图式”的政治隐喻非常普遍,与日常生活中的隐喻是完全一致的。例如:基于“前后图式”的隐喻:“前”代表好的、积极的、先进的;“后”代表的是不好的、消极的、落后的。

(1) 他的政治思想很超前/落后。

(2) 中美关系不断向前发展。

基于“上下图式”的隐喻:“上”代表的是好的、强的、有权力的;“下”代表不好的、弱的、无权的。

(3) 上级/下级,上司/下属

(4) 上有政策,下有对策

(5) 上梁不正下梁歪

基于“容器图式”的隐喻:如果A不在一个群体里,A就在这个群体之外;为了进入这个群体,A必须跨越这个群体的边界。一个国家或地区都可以概念化为一个容器。例如:

(6) 中国北部湾巡航编队驱逐非法捕捞的外籍船只。

(7) 一架不明飞行物进入了我国的领空。

(8) 西沙群岛是中国南海四大群岛之一,但经常有越南渔船非法越界侵鱼。

汉语“国”的繁体字“國”。外围长方形是国界。国界内小方形是都城。都城南北有护城河,旁有戈守。最早甲骨文国字简单,方形是城,戈以守之。当时的所谓的国是指城,有武装守护。

基于“文化模型”的政治隐喻:这种隐喻都是结构隐喻(structural metaphors)。例如,有关“国家”的政治隐喻主要有:国家是家庭(NATION IS A FAMILY)、国家是船(NATION IS A SHIP)、国家是人(NATION IS A PERSON)、国家是身体(NATION IS A BODY)、国家是机器(NATION IS A MACHINE)和国家是建筑物(NATION IS A BUILDING)等。

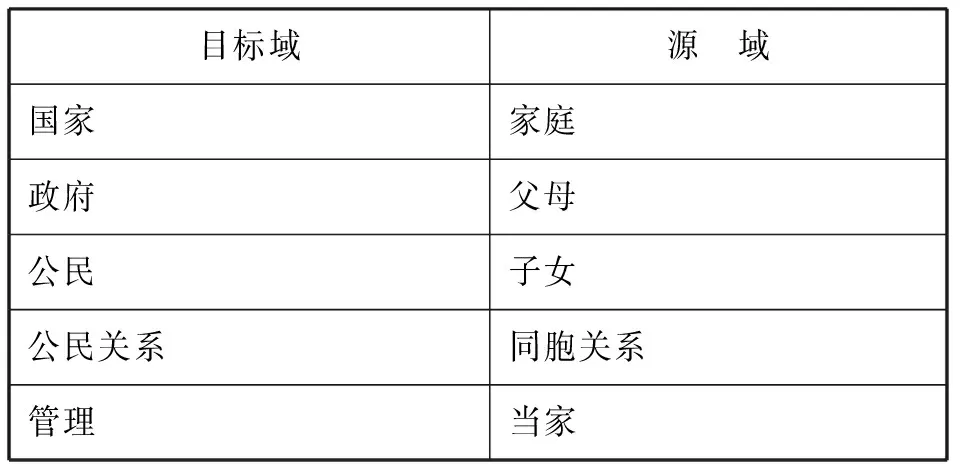

“国家是家庭”这一概念隐喻是政治话语中常见的隐喻模式,其源域(source domain)和目标域(target domain)之间至少包含以下映射关系:

表1 “国家是家庭”隐喻的映射关系

当我们把“国家”比作“家庭”时,就启动了以上映射关系,用“家庭”模式去思考和理解“国家”,以家庭中的处事逻辑来解释和论述国家事务。例如:

(9) 我们国家这么大,情况千差万别,困难和矛盾不少,当好这个家很不容易。

(10) 国父;人民子弟兵;祖国啊——母亲。

(11)foundingfathers,fatherofhiscountry,UncleSam,BigBrother,fatherland,motherland

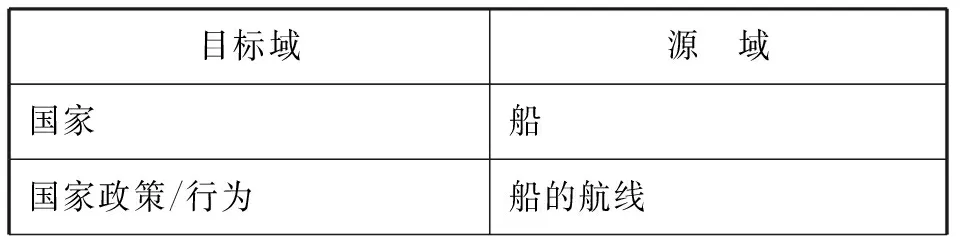

另外,“国家是船”这一隐喻也是政治话语中常见的隐喻模式,其源域和目标域之间至少包含如下映射关系:

表2 “国家是船”隐喻的映射关系

(续表)

当我们把“国家”比作“船”时,以上映射关系也相应发生,也就是在用“船”的模式去理解“国家”,以行船中的逻辑来解释和论述国家事务:

(12) 中国的航船正迎着风浪,向着既定的目标前进。

(13) 瑞典掌舵欧盟面临三大难题。

“国家是船”这一政治隐喻在中国历史上不乏经典的例子。《荀子·王制》中有“水能载舟,亦能覆舟”这样一句话。这里的“水”比喻老百姓,“舟”好比政权或者皇位。魏征纳谏时也引用了“水能载舟,亦能覆舟”这句话。后来唐太宗李世民常用之告诫后人,久之成了李世民的“名言”。这句话的含义很直白,就是把一个政权看作“舟”,而百姓是“水”。“水能载舟,亦能覆舟”的意思,大致等同于“得民心者得天下,失民心者失天下”。

以上两隐喻中,用当家的不易来论述管理国家的艰难,用船的前进表示国家的进步,对于同样的对象,不同的隐喻都立足于自身的模式投射了合理的逻辑框架。

让我们再来分析“国家是人”这一政治隐喻。把国家比喻为人,就是用人的模式去思考国家。其源域和目标域之间至少包含以下映射关系:

表3 “国家是人”隐喻的映射关系

把一个国家看成是一个人,这样就突显了国家整体性而掩盖了其内部结果的复杂性。例如:

(14) 中国人民都盼望台湾早日回到祖国的怀抱。

(15) 我们应该倍加努力建设好我们的家园。

有关人的本性,也有不同的看法,即性善论和性恶论。提到性善论,我们自然会想起《三字经》开头的话:“人之初,性本善。性相近,习相远……”。很多人认为“人之初,性本善”是儒家的思想。但这六个字既不是孔子说的,也不是孟子讲的,而是宋代以来的学者概括出来的。性恶论是荀子的人性论观点。他认为,人之命在天,“无天地,恶生?”天地者,“万物各得其和以生,各得其养以成”。性善论以人性向善,注重道德修养的自觉性;性恶论以人性有恶,强调道德教育的必要性。这两种观点既相对立,又相辅相成。其实,婴儿出生时并没有善恶之分,人之所以会有善恶,只是后天发展出来的。心理学上的一个案例名叫“斯德哥尔摩症候群”(Stockholm syndrome),又称为人质情结,是指人质对绑匪产生情感与依赖,甚至反过来帮助犯罪者的一种情结。它反映了人性的一个弱点:人是可以被驯养的,是一种屈服于暴虐的弱点。这也说明人性是可变的,并非天生的。

“国家是人”这一政治隐喻时常出现在一些政治话语中。例如,2002年1月,时任美国总统的小布什发表国情咨文,将朝鲜、伊朗与伊拉克视为“邪恶轴心”(an axis of evil),同时又把古巴、叙利亚和利比亚三国贴上“无赖国家”(rogue states)的标签,声称有权采取任何措施消除美国和世界所面临的现实威胁。这里的“无赖国家”就是来自于“国家是人”这个政治隐喻。人有“好人”,也有“坏人”,有“无赖的”,也有“友好的”,所以政治话语中有rogue states/nations,friendly nations这样的隐喻表达式。“无赖”一词在日常生活中比喻目无法纪、不可信赖、不道德、不诚实或胡作非为的人。因此“无赖国家”所比喻的就是那些为了自己的利益,恃强凌弱,忽视国际法和国际道德的国家、不民主的国家。

4.政治隐喻中的意识形态

关于“意识形态”,有不同的解释,估计写一本书也很难讲清楚。英文的ideology(意识形态)一词最早出现于1796年,是直接从法文的idélogie翻译而来的。那一年,法国理性主义哲学家特拉西伯爵(Count Destutt de Tracy)首先提出了这个词,用来界定一种“观念的科学”(science of ideas),这种观念是源自于某些特定的物质利益,或者广义地讲,这一组观念源自于特定的阶级或群体,它是一个诸种观念和表征的系统,支配着一个人或一个社会群体的精神。任何一种学说要成为“官学”,就必须得到官方的青睐和赏识。否则,无论多么高深,都登不上大雅之堂。官方需要一种对社会施加影响的意识形态,而这种意识形态又不可凭空产生,而只能到民间的思想资源中去寻找,去挖掘。通常认为,意识形态具有三个基本特征:第一,群体性,即不是个别人的思想观念,而是已经被某个群体(阶级或社会集团)所接受的思想观念,代表这个群体的利益并指导其行动;第二,系统性,即不是支离破碎的想法和观念,而是形成了体系;第三,历史性,即是在一定的社会经济基础之上形成的。政治隐喻与意识形态有着密切的关系。政治隐喻中蕴涵着丰富的意识形态。例如Andrew Goatly(2007)的WashingtheBrain:MetaphorandHiddenIdeology就专门研究了隐喻中所隐藏的意识形态。

以上面谈到的“无赖国家”为例,rogue states这个词语以前就一直活跃在美国外交话语和地缘政治话语中。这个词语最初出现在20世纪60年代的美国,但在上个世纪80年代之前人们很少使用。“苏东剧变”之后,美国一强独大,克林顿政府试图强化美国在国际事务中的话语权并出于打击国际恐怖主义的需要,将“无赖国家”一词从内部政治的范围扩大到国际关系领域,用来专指那些在美国政府看来不够民主、不尊重国际法、行为难测并违背其意志的国家。据法国哲学家德里达在其《无赖》一书中的说法,从1997年到2000年的克林顿政府时期,克林顿本人和美国国务卿奥尔布赖特的谈话不断提到所谓的“无赖国家”。这段时期,此词的含义越来越明确并且使用频率很高,在克林顿那里是31%,在奥尔布赖特那里是17%。2000年,当过美国政府高级官员的李特维克(Robert S.Litwak)出版《无赖国家与美国的外交政策》,声称美国拥有定义“无赖国家”的权利,他甚至说,“无赖国家”就是美国说它是“无赖国家”的那类国家。这里隐含着美国现实政治的需要。当过美国政府官员的布鲁姆(William Blum)在2000年出版《无赖国家:给世界唯一超级大国的指南》一书中,主张为防备“无赖国家”的攻击,美国有必要发展全球反导防御系统。

“无赖国家”这个概念很快成为揭示藐视国际法、危害世界和平的国家非法行为的有效概念,这种隐喻一旦与反恐斗争联系起来,对于美国打击其他国家,使其他国家听从其指挥就会形成有力的支持。更为重要的是,使用“无赖国家”的标签还可以为美国对中东和北非地区实行的分化政策和能源控制服务。因为被美国指控为“无赖国家”的大部分国家都在能源丰富的地区,将某些违拗美国意愿的国家列为“无赖国家”可以将它们孤立起来,并促使其他国家对它们进行指责和制裁,以最终瓦解这些国家,或在必要时干脆以武力占领这些国家。从美国今天的实践上看,被列为“无赖国家”意味将遭受经济制裁甚至军事打击。伊拉克的前萨达姆政府、利比亚的前卡扎菲政府都得到了同样的结局。

5.结语

本文简要介绍和分析了政治话语、政治隐喻以及政治隐喻背后的意识形态。研究政治隐喻及其背后的意识形态具有非常重要的现实意义。社会以及政治现实是抽象的思想体系,需要隐喻来使它们概念化并加以传递。谁的隐喻更生动、更能引起目标群体的共鸣,谁就能为他的政策观点赢得更多的支持。人们通常认为,善于运用比喻的人更有头脑,更加幽默善变,就连亚里士多德都说,“隐喻是天才的标志”。在政治风云多变的当今世界,睿智而煽情的演讲和辩论都毫无例外地使用生动形象的政治隐喻,而这些政治隐喻中又蕴含着丰富的意识形态。通过隐喻去洞察背后的意识形态,对于我们正确地解读政治家们的思想和观点是很帮助的,也有利于我们正确地分析政治问题和解决政治问题,从而更好地服务于我国对外政策的制定以及国际交流。

Chilton, P.& C.Schäffner.1997.Discourse and politics [A].In T.A.van Dijk (ed.).DiscourseasSocialInteraction, vol 2 [C].London: SAGE.206-230.

Crystal, D.1997.TheCambridgeEncyclopediaofLanguage(2nd ed.) [M].Cambridge: Cambridge University Press.Fowler, R.,etal.1979.LanguageandControl[M].London: Routledge.

Goatly, A.2007.WashingtheBrain:MetaphorandHiddenIdeology[M].Amsterdam: John Benjamins.

Graber, D.1993.Political communication: Scope, progress, promise [A].In A.W.Finifter (ed.).PoliticalScience:TheStateoftheDisciplineⅡ [C].Washington: American Political Science Association.305-334.

Joseph, J.E.2004.Language and politics [A].In A.Davies & C.Elde (eds.).TheHandbookofAppliedLinguistics[C].Oxford: Blackwell.347-66.

Joseph, J.E.2006.LanguageandPolitics[M].Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lakoff, G.2002.MoralPolitics(2nd ed.) [M].Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G.2003.Metaphor and war again [J].GraduettFacultyoftheNewSchoolforSocialResearchJournal(1): 60-61.

Lakoff, G.2004.Don’tThinkofanElephant! [M].Vermont: Chelsea Green Publishing.

Lakoff, G.2008.ThePoliticalMind[M].New York: Viking, the Penguin Group.

Lakoff, G.& M.Johnson.1980.MetaphorsWeLiveBy[M].Chicago & London: The University of Chicago Press.

Lakoff, G.& M.Johnson.1999.PhilosophyintheFlesh:TheEmbodiedMindanditsChallengetoWesternThought[M].New York: Basic Books.

Lakoff, R.1990.TalkingPower:ThePolitenessofLanguage[M].New York: Basic Books.

Seidel, G.1985.Political discourse analysis [A].In T.A.van Dijk (ed.).HandbookofDiscourseAnalysis, vol.4 [C].London: Academic Press.43-60.

Thompson, S.1996.Politics without metaphors is like a fish without water [A].In J.S.Mio & A.N.Katz (eds.).Metaphors:ImplicationsandApplication[C].Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.185-201.

van Dijk, T.A.2001.Critical discourse analysis [A].In D.Schiffrin, D.Tannen & H.E.Hamilton (eds.).TheHandbookofDiscourseAnalysis[C].Oxford: Blackwell.398-415.

Wilson, J.2001.Political discourse [A].In D.Schiffrin, D.Tannen & H.E.Hamilton (eds.).TheHandbookofDiscourseAnalysis[C].Oxford: Blackwell.398-415.

卡西尔.1997.人伦(甘阳译)[M].上海:上海译文出版社.

亚里士多德.2012.政治学(颜一、秦典华译)[M].北京:中国人民大学出版社.

(责任编辑 甄凤超)

隐喻和转喻是人类思维的两种基本方式,也是人类认识世界的认知工具。因此,它们在认知语言学中具有非常重要的地位。自Lakoff和Johnson的MetaphorsWeLiveBy(1980)问世以来,国外有关隐喻和转喻的研究成果可谓层出不穷。相比之下,国人的研究只是一阵风,出版了几本专著,发表了一些文章,似乎就完成了任务,到了尽头。但实际上,隐喻和转喻的研究还大有作为,无论是在理论建树上,还是在各种文体的应用研究中,隐喻和转喻都受到了国外学者的极大关注。

本专栏中包含五篇论文。文旭从认知语言学的概念隐喻理论出发,通过对政治话语、政治隐喻以及隐喻背后的意识形态的研究,洞察政治家们在谈论政治时是如何思考和言说的。贺梦依以中美两国政要互访期间在六所重点大学的演讲为语料,分析了中美隐喻的共性,同时也对中美独有的隐喻进行了详细的分析、对比和探讨,发现政治语篇中的概念隐喻具有一定的民族文化色彩和约定性。吴淑琼和张绍全论述了语法转喻跨语言研究的理论基础,并从词法和句法层面探讨了语法转喻跨语言研究的范围,并勾勒了对比研究的基本内容。黄曙光分析了话题性和后续话语中的回指代词可以作为理据,来确定是源域内的源义概念突显,还是目标域内的目标义概念突显,指出代词回指的先行语就是概念突显所在。王容花回顾了概念隐喻和语法隐喻的基本理论思路和框架,分析了两者在概念功能及形成机制上的融合、在体现形式上的互补。研究发现隐喻的“两只眼”——概念隐喻与语法隐喻的这些融合与互补对经验的释解和意义的构建具有重要作用。

诚然,这几篇论文只是一些尝试性的探索,不足之处在所难免,切盼同行专家不吝赐教。

文旭,西南大学外国语学院教授。主要研究方向为认知语言学、语用学、外语教育、语义与句法的界面研究。电子邮箱:xuwen@swu.edu.cn

*本研究得到了“中央高校基本科研业务费专项资金”(编号SWU1209105)资助,特此致谢。

H03

A

1674-8921-(2014)09-0011-06

10.3969/j.issn.1674-8921.2014.09.002