冠状动脉内应用替罗非班在急性冠状动脉综合征患者急诊介入治疗中的疗效

2014-08-31张利英

张利英

(河北省秦皇岛市第二医院, 河北 秦皇岛, 066600)

急性冠脉综合征(ACS)是由冠状动脉粥样硬化引发的最严重的心脏并发症,主要包括急性心肌梗死和不稳定型心绞痛,也是引发冠心病患者入院、死亡事件的最常见原因[1]。心血管意外事件已成为中国人群的首要致死原因,根据相关统计数据,在中国每100位40岁以上的成年人中就有4~7人是冠心病患者。ACS具有起病急、急性期病情凶险的特点,在急性发作过后,ACS患者的病情会经历一个为期几个月至几十年的相对平稳时期[2]。因此,针对急性期的有效治疗是ACS治疗的关键。近年来,经皮冠状动脉介入(PCI)已逐渐成为急诊科室诊断和治疗ACS的重要手段,相关介入技术也得到长足的发展[3]。为了预防PCI术后出现血栓脱落和远端微循环栓塞导致冠状动脉无复流,在行PCI术的同时临床上要应用抗血小板治疗。替罗非班是一种血小板糖蛋白受体抑制剂,可对血小板的凝集反应产生较强的抑制作用。本研究对ACS患者急诊PCI治疗中冠状动脉内应用替罗非班的临床疗效和安全性进行了观察和分析,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2010年6月—2012 年6月本院收治的ACS患者120例,均符合美国心脏病协会和美国心脏病学会制定的ACS相关诊断标准,排除对本研究应用药物过敏、Killip心功能分级高于Ⅲ级,血压为180/110 mmHg或更高、合并有出血性疾病、近半年来有脑血管病史、半个月内有外伤、合并有严重肝肾功能损害的患者。其中男76例,女44例,年龄39~74岁,平均(64.5±7.5)岁。应用随机数字表将其分为观察组和对照组,每组60例。观察组中男39例,女21例,平均年龄(63.1±6.8)岁;前降支病变27例,回旋支病变17例,右冠脉病变16例;出现胸痛至球囊扩张的平均时间为(4.72±2.16) h。对照组中男38例,女22例,平均年龄(64.8±7.2)岁;前降支病变为28例,回旋支病变为18例,右冠脉病变为14例;出现胸痛至球囊扩张的平均时间为(4.75±2.20)h。2组患者在上述各项一般情况指标方面的差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法

所有患者均行急诊PCI 治疗和冠状动脉造影,仅对梗死相关血管进行PCI手术干预。术前给予2组患者口服300 mg阿司匹林和600 mg氯毗格雷,术中给予2组患者皮下注射低分子肝素4 000~10 000 U。观察组患者在PCI术中经指引导管向病变血管中注入2 mL混有替罗非班(给药剂量为10 μg/kg)的肝素生理盐水,注射时间控制在3 min,而后以0.15 μg/(kg·min)的速度进行持续静脉泵注,连续应用24~36 h。术后对2组患者均连续应用1周皮下注射低分子肝素,并从术后第1天开始给予100 mg/d阿司匹林、75 mg/d氯毗格雷, 连续应用9~12个月,并根据患者的病情给予ACEI类或β受体阻滞剂、硝酸醋类、他汀类等药物进行相关对症治疗。

1.3 观察指标

于PCI术后即刻进行冠状动脉造影,对2组患者冠状动脉TIMI血流分级和TIMI心肌灌注分级(TMPG)进行观察和比较;在PCI术后第l周末对患者进行心脏彩色超声检查,对2组患者的左心室舒张末内径(LVEDD)和左心室射血分数(LVEF)进行检测和比较;对2组患者术后发生皮肤黏膜出血、穿刺部位出血、齿龈和内脏出血、脑出血等出血并发症和术后3个月内2组患者发生再次心肌梗死、不稳定型心绞痛、心功能不全、心律失常、冠状动脉旁路移植术及死亡等主要心血管事件的情况进行随访和比较。

1.4 统计学处理

所有数据应用EXCEL建立数据库,应用SPSS 13.0统计软件包进行统计学处理,计量资料采用独立样本t检验进行分析,计数资料采用卡方检验进行分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

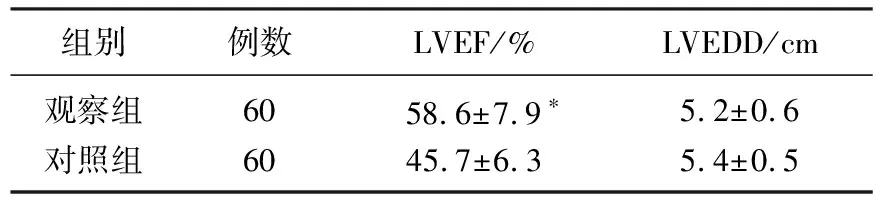

冠状动脉造影结果显示,观察组患者中PCI术后TIMI分级和TMPG分级为Ⅲ级的比例均显著高于对照组(P<0.05),见表1。治疗后,观察组患者的LVEF显著高于对照组(P<0.05),而2组患者LVEDD的差异无统计学意义(P>0.05),见表2。2组患者出血并发症的发生率和主要心血管事件的发生率差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表1 2组患者PCI术后冠状动脉造影结果的比较[n(%)]

表2 2组患者术后LVEF和LVEDD的比较

表3 2组患者发生出血并发症和主要心血管事件情况的比较[n(%)]

3 讨 论

冠心病是死亡率最高的全球性疾病之一,对人类的身体健康构成了严重的威胁。冠心病的主要发病原因是动脉粥样硬化造成动脉血管狭窄、堵塞或痉挛,进而引发心肌缺血、缺氧等一系列病变[4]。近年来,中国人群冠心病的发病率呈现明显上升的态势,冠心病的发病与生活方式、饮食习惯、吸烟饮酒等多种因素有关,而且随着基因芯片技术和生物质谱技术的发展,人们也从核酸和蛋白水平找到了与冠心病发病相关的特异性基因和蛋白,这也说明在冠心病的发病过程中,也有遗传因素的影响和参与[5]。ACS是指冠状动脉粥样硬化患者在原发疾病的基础上发生动脉硬化斑块破裂,形成的血栓引发冠脉狭窄、痉挛或闭塞,最终导致心肌缺血、梗死的临床综合性疾病[6]。在ACS两个类型中,急性心肌梗死的危害性要大于不稳定型心绞痛,对患者心功能的影响也较大。有研究结果显示,心肌梗死患者发生三支病变、左主干病变、弥漫性病变、完全闭塞、侧支循环的比例较高,而ACS患者发生心功能不全事件的主要相关因素包括白细胞数、空腹血糖、入院时心率、三支病变、冠动左前降支近段次全闭塞和完全闭塞病变等方面。临床上通常是根据冠心病患者的病理特点、临床表现制定不同的治疗方案。目前,针对冠心病的主要治疗方法有药物治疗、介入治疗、外科治疗、中医治疗、基因治疗等多个方面。但一旦冠心病患者发生ACS,则通常采用溶栓治疗、介入治疗等急诊处理方法,介入治疗现已被广泛应用于ACS和其他不同类型的冠心病的治疗,取得了较好的治疗效果[7]。冠心病的介入治疗技术已有30多年的历史,早在1977年,德国医生Gruentzig就完成了世界上首例经皮腔内冠状动脉成形术,从而开辟了在冠心病治疗领域应用经皮介入治疗的新时代。而在1987年,Sigwart[8]首先将冠状动脉支架植入术应用于临床,介入技术的快速发展使冠心病和ACS的治疗效果得到了显著的提升,而且介入治疗的策略也不断在更新和发展,由于不同类型的冠心病患者的病理生理学特点和临床转归均不同,因此介入治疗措施也不尽相同[9],而急诊应用PC I术是目前被临床实践证实的针对ACS患者的快速恢复心肌血供的有效手段。由于PCI术中会对患者血管采用球囊扩张、金属支架等机械扩张手段,可损伤血管内皮,使血小板活化并产生聚集、黏附反应,进而引起术后的血管闭塞、冠脉微栓塞形成等并发症,使心肌缺血区无法得到充分的血流灌注,这种无复流现象是PCI术后的常见并发症,其发生率可高达14%[10-11]。因此,防止术后微循环栓塞的形成,使缺血心肌组织的灌注快速恢复,是PCI治疗ACS成功与否的关键。临床上经常在行PCI术的同时给予患者抗血小板治疗,常用的抗血小板制剂有阿司匹林、氯毗格雷等,但是这些药物一般只对血小板聚集过程中的某一个环节起到作用,例如阿司匹林是抑制血小板聚集过程中的TXA途径部分,而氯吡格雷则是二磷酸腺苷(ADP)受体拮抗剂,主要是与血小板表面ADP受体P2Y12结合,从而对ADP诱导的血小板聚集发挥抑制作用,临床上经常使用氯吡格雷与阿司匹林的双联抗血小板来预防冠心病患者发生心血管事件。然而,这种疗法的疗效也存在较大的个体性差异[12],其治疗的可靠性尚有待于进一步证实。替罗非班是血小板糖蛋白(GP)Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂,可对与GPⅡb/Ⅲa受体产生竞争性抑制作用,可对血小板聚集过程的最终共同通路产生抑制,因而其抗血小板聚集作用更强。同时,替罗非班还兼具改善血管内皮的功能,可减少缺血终点事件的发生率。近年来的多项研究[13-15]都证实,对急性心肌梗死患者应用替罗非班可改善其临床预后情况。本研究结果显示,观察组患者中PCI术后TIMI分级和TMPG分级为Ⅲ级的比例均显著高于对照组(P<0.05),说明ACS患者急诊PCI治疗中冠状动脉内应用替罗非班可有效提高缺血心肌的血流量、改善缺血心肌的血流灌注情况;观察组患者的LVEF显著高于对照组(P<0.05),说明ACS患者急诊PCI治疗中冠状动脉内应用替罗非班可有效改善患者的心功能;2组患者出血并发症的发生率和主要心血管事件的发生率的差异均无统计学意义(P>0.05),说明ACS患者急诊PCI治疗中冠状动脉内应用替罗非班未增加患者发生出血并发症的风险,具有较高的安全性,而且对患者发生心血管事件的情况无不良影响。综上所述,ACS患者急诊PCI治疗中冠状动脉内应用替罗非班可有效改善缺血心肌的血流灌注情况和患者的心功能,而且对患者术后发生出血并发症和主要心血管事件的情况无不良影响,具有较高的安全性。

[1] 胡学俊, 柯永胜. 急性冠脉综合征诊治进展[J]. 国际老年医学杂志, 2010, 31(1): 37.

[2] 冯庚. 心搏骤停系列讲座-急性冠脉综合征稳定期导致心搏骤停可能性的临床预测[J]. 中国全科医学, 2008, 11(11): 2103.

[3] 苏平. 经皮冠状动脉介入治疗冠心病研究进展[J]. 医学信息: 中旬刊, 2010, 5(4): 1020.

[4] 罗量. 冠心病治疗方法的研究进展[J]. 基层医学论坛, 2013, 17(25): 3363.

[5] 吴彩凤, 张颖, 刘欣, 等. 冠心病血瘀证的基因及蛋白质组学研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2013, 28(10): 2994.

[6] Foo K, Cooper J, Deaner A, et al. A single serum glucose measurement predicts adverse outcomes across the whole range of acute coronary syndromes[J]. Heart, 2003, 89(5): 512.

[7] 谢睿彬, 张小新, 苏华, 等. 不同类型冠心病介入治疗的研究进展[J]. 中国医学创新, 2013, 10(15): 158.

[8] 米翔. 冠心病介入治疗的临床研究进展[J]. 微创医学, 2011, 6(5): 437.

[9] 刘卫华, 庞振瑶. 不同类型冠心病介入治疗的研究进展[J]. 医学综述, 2008(20): 3153.

[10] 卢竟前, 李易, 杨峰, 等. 替罗非班联合不同时间介入治疗对急性ST段抬高型心肌梗死的影响[J]. 中华急救医学, 2009, 29(6): 509.

[11] 刘庆, 张新金, 李建美. 急诊经桡动脉冠脉介入治疗急性冠脉综合征中应用替罗非班的有效性和安全性[J]. 山东医药, 2012, 52(16): 77.

[12] 刘洁, 李春坚. 氯吡格雷抵抗的研究进展[J]. 江苏医药, 2013, 39(15): 1814.

[13] Wamholtz A, Ostad M A, Heitzer T, et al. Effect of tirofiban on percutaneous coronary intervention-induced endothelial dysfunction in patients with stable coronary artery disease[J]. Am J Cardiol, 2005, 95(1): 20.

[14] 张挺挺. 替罗非班在ST段抬高型急性心肌梗死溶栓治疗患者中的疗效[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2011, 3(3): 224.

[15] Porto I, Ashar V, Mitchell ARJ, et al. Pharmacological management of no reflow during percutaneous coronary intervention[J]. Current Vascular Pharmacology, 2006, 4(3): 95.