杏六区三次加密可行性及加密方案优化研究

2014-08-10鲍慎平陈正涛

魏 颖,鲍慎平,陈正涛

(大港油田第一采油厂工艺研究所,天津 300280)

目前,大多数陆地油藏经过一次加密调整和二次加密调整后,油田年产量会较调整前有所提高,含水上升速度减缓,含水率有明显下降。但经过若干年后的开发,年产量会下降,含水率不断升高,甚至会反弹至调整前的状态。大庆油田杏六区油藏属于陆相多油层砂岩油藏,目前已进入高含水开发后期。主力油层含水级别较高,薄差油层整体动用程度较差[1]。经过二次加密调整后,低渗透薄差储层的动用状况得到了改善,但表外储层动用仍然不够理想,尤其是二类表外储层动用较差[2-5]。目前井网条件下剩余油难以动用,合理调整布井方式已迫在眉睫。

1 油田基本地质特点及其开发状况

杏六区位于杏树岗油田中西部,面积6.9 km2,共发育断层6 条,全部为正断层。含油层组为萨尔图、葡萄花、高台子油层,油层埋藏深度为800~1 200 m。含油井段300 m 左右,含油层平均砂岩厚度75.6 m,平均有效厚度26.4 m。1986 年该地区针对中低渗透层进行层系细分,开始进行一次加密调整。采用井间加注水井,排间加采油井,井距400 m,新加密油水井相互错开200 m 的布井方法,构成五点法井网。1996 年杏六行列区开始二次加密调整,调整对象为低渗透薄差油层,采用排间加排,间注间采,正对老采油井的为新采油井,正对老注水井的为新注水井,第一排间距离调整井排150 m 布新采油井排,新井与老井错开100 m,构成200×200 m 线状注水方式。水驱开发井网密度为37.67口/平方千米,截止至2006 年4 月,杏六区共有开发井909 口,油井462 口,水井447 口。综合含水92.27%,地层压力9.89 MPa,总压差-1.05 MPa,流动压力3.46 MPa。

2 三次加密潜力分析

2.1 油层水驱动用状况

杏六行列区主要地质储量集中在一类油层和三类油层中。经过一次加密和二次加密调整,一类油层水淹厚度已高达93.2%,采出程度51.3%。三类油层动用程度相对较差,到三次加密前表内储层采出程度只有27%,水淹厚度65.7 %。表外储层的采出程度相比表内储层更低,二次加密前基本为0,到三次加密前也只达到6.4 %。水淹层数为25.6 %,水淹厚度为14.5 %。随着表外储层单层厚度变薄,水淹状况变差。因此,三次加密的主要挖潜对象是表外储层和有效厚度在0.5 m 以下的油层。

2.2 剩余油分布特点

(1)剩余油以吸水差型和注采不完善型为主。平均单井薄差储层剩余油层数16.9 个,剩余油砂岩厚度10.1 m,有效厚度0.8 m,剩余油叠加厚度为非主力油层发育厚度的23.4 %。因吸水差或不吸水形成的剩余油层数比例占63.9 %;其次是注采不完善型剩余油所占比例为32.1 %。

(2)剩余油主要分布在外前缘相Ⅲ类和外前缘相Ⅱ类储层中。从储层沉积类型来看,剩余油层集中分布在外前缘相Ⅲ类与外前缘相Ⅱ类储层中,层数比例分别占60.4 %和14.7 %,厚度比例分别占56.6 %和17.2 %。

(3)剩余油厚度构成以一类表外和二类表外储层为主。从剩余厚度油构成看:一类表外和二类表外储层分别占薄差储层剩余油总层数的51.0 %和32.8 %、总厚度的55.0 %和26.4 %。

(4)剩余油在纵向、平面上的分布高度分散。从剩余油空间分布看,纵向上每百米约有12.2 个剩余油层,且大部分与见水层交互分布;从单层剩余油分布图上看,平面上剩余油分布十分零散、控制面积小,1~2口井控制的剩余油块数比例较大。

2.3 可调砂岩厚度

(1)动静结合确定可调厚度。根据杏六行列区薄差储层发育状况,结合检查井水洗资料、油水井环空、同位素测试资料综合分析各类油层动用状况,对该区可调厚度进行了预测。在隔层条件分别为1.0 m 和1.5 m,剩余砂岩可调厚度分别为9.1 m、8.2 m;可调有效厚度分别为1.2 m、1.1 m。

(2)神经网络法[6]确定可调厚度。利用神经网络方法,对调整区的897 口油水井、102 个单砂层进行了逐井逐层剩余油研究。对每个井点每个层的剩余油进行最后确定。隔层按1.0 m 考虑,调整区可调平均砂岩厚度为8.77 m,有效厚度1.43 m,折合有效厚度3.26 m。

(3)模拟射孔确定可调厚度。通过选择20 口新井井位,进行模拟射孔,在隔层1.0 m 条件下,预测可调砂岩厚度为13.08 m,可调有效厚度0.85 m,折算有效厚度3.91 m。

综合上述三种方法,可调砂岩厚度9.7 m,有效厚度1.1 m,折合有效厚度3.25 m。加上偏油同层砂岩2.3 m,二类有效厚度0.5 m,则平均可调折算可调有效厚度能够达到3.75 m。杏六区中部三次加密调整具有一定物质基础,但挖潜难度很大[7]。

3 三次加密调整

3.1 合理井网类型的选择

从二次加密调整后薄差储层水驱控制程度统计结果来看,表内薄差和表外储层水驱控制程度分别为79.9 %、72.5%,其中单向连通比例较高,分别为28.8 %和34.7 %,多向连通比例较低,仅为21.4 %和13.4 %,这不利于薄差储层更好的动用。造成这方面的原因主要是油水井数比偏高,约为1.6:1,注采井网不完善。因此在三次加密调整中,应适当增加注水井井数,完善薄差储层的注采关系。由于三次加密调整对象比较差,三次加密应采用五点法或线型注水,加强注水。通过对比线型注水、五点法和反九点法三种布井方式的开发效果可以看出,五点法面积井网平均水驱控制程度比其它井网高8 %~10 %[8],在相同含水时采出程度比其它注水方式高。同时,五点法井网比其他类型的井网更便于后期调整。

3.2 合理井距的确定

三次加密调整井开采的油层以薄、差层和表外层为主,油层物性差,渗流阻力大,注采井距不宜过大,以便建立有效的驱动压差[9]。

(1)由于低渗透储层存在启动压力梯度,随着渗透率的降低,启动压力梯度则急剧增大(见图1)。通过钻取杏3-321-检33 井不同渗透率的表外储层岩芯样品,经过岩芯驱替实验,得到了表外储层启动压力梯度与渗透率关系

图1 表外储层启动压力梯度与渗透率的关系

计算表明,对应5×10-3μm2这个渗透率,在注采井距200 m 条件下,注采压差应达到21.78 MPa,注水压力要达到14.09 MPa 以上。在目前开采条件下,储层注采压差很难达到这个值。若使这部分表外储层得到有效动用,注采井距应控制在170 m 以内。

(2)根据现场资料统计结果,随着注采井距的缩小,表外储层动用比例增大,注采井距小于150 m 可以使表外储层动用比例达到60 %以上。

(3)根据杏五区表外储层试验区的7 口采取限流压裂完井的采油井环空测试结果,萨尔图射开表外厚度17.5 m,出油厚度14.2 m,动用比例81.1%。葡萄花射开表外厚度22.3 m,出油厚度9.5 m,动用比例42.6%。综合可知,在注采井距141 m 的五点法面积井网下,表外储层平均动用厚度比例接近60 %。因此,为了有效的开发表外储层,注采井距应为100~170 m。

4 三次加密布井方案设计

根据上述三次加密调整研究,在考虑剩余油分布、油层动用情况及可调砂岩厚度的基础上,提出两套三次加密布井方案。

4.1 方案一

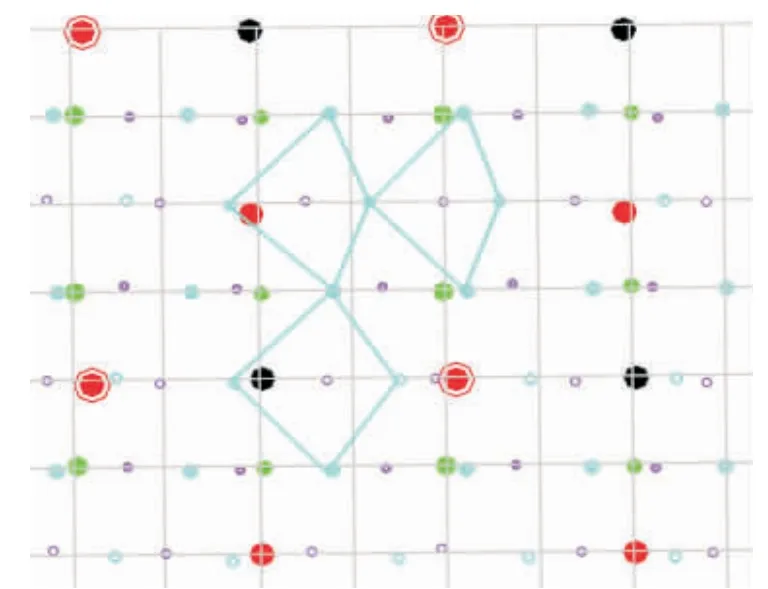

在调整区中单独布一套油井,将二次加密井转注作为注入井。将三次加密采油井位于二次加密井排间井间,根据需要转注二次加密油井,形成144 m 左右的五点法井网。可布井517 口,其中油井495 口,水井22口,需要转注二次加密井230 口(见图2)。

图2 二次加密井转注(方案一)

此套布井方式的优点为:(1)与二次井网共同形成一套五点法井网,提高了注水能力,降低了注水压力;(2)注采井距小,有利于表外储层动用,提高薄差油层动用程度;(3)井网均匀,有利于后期综合调整;(4)井距适当,后期可以进一步加密,形成100 m 左右的五点法井网进行三次采油。缺点是:(1)二次井全部转为注水井,短期内影响产量;(2)由于二次井分布不规则,部分井组五点法井网不规则。

4.2 方案二

在调整区采用五点法面积井网,井距为144 m,聚驱井间布井。三次加密设计井位于三次采油同一井排,采出井排布油井排,注入井排布水井,二者井距相差100 m,三次加密井自身形成144 m×144 m 五点法面积井网(见图3)。

这套方案可先进行三次加密和三次采油,考虑后期井网利用,变换开采目的层。聚驱结束后上返二类油层时,三次加密与三次采油井结合形成井距、排距100 m的井网。可布井953 口,其中油井531 口,水井422 口。这套布井方式的优点:(1)设计井自身形成一套五点法井网,注采井距较小,表外、表内薄差层控制程度高;(2)井网规则,总体上与二次加密井网关系能够协调,同井场井较少。缺点:(1)新井与二次调整井开采对象相似,单井产能低;(2)三次井数较多,开采对象较差,经济效益偏低。

图3 144×144 m 五点法面积井网(方案二)

4.3 三次加密方案的优选

根据以上分析,针对杏六行列区的原井网情况,综合考虑“两三结合”,对两种方案进行了设计,并利用数值模拟对布井方案进行优选、评价。模拟区块共有油水井135 口,其中基础井24 口,一次加密井36 口,二次加密井74 口,探井1 口。共设计网格70×45=3 150 个网格。

4.3.1 方案一

(1)初产能预测。统计杏一~三区乙块三次加密试验区17 口采油井投产初期生产数据,平均单井射开砂岩厚度11.96 m,有效0.91 m,初期日产液10.82 t,日产油2.94 t,含水72.82 %。依据试验区油井投产初期的生产能力,考虑杏六区2005 年二次加密井生产状况,预测杏六区三次加密井投产初期平均单井日产液9.7 t,日产油2.9 t,含水80 %。

(2)开发指标预测。在初产量、初含水设计的基础上,对三次加密井方案逐年的开发指标进行了预测(见表1)。三次加密调整后初期单井含水率80 %、年产油49.6×104t、年产水量210.2×104t,年注水446.8×104m3。此后十年单井日产油量和年产油量逐步递减,开发十年累计产油327.9×104t,累计产水2 974.7×104t,累计注水5 923.7×104m3。各年开发指标测试结果(见表1)。

(3)加密调整经济效益评价。517 口三次加密井总投资84 478.2 万元,静态投资回收期限为4.87 年,所得税后内部收益率12.15 %(大于12 %的标准),总利润75 037.5 万元,投资利润率8.88 %(10 %的标准),能够满足经济评价标准值得要求,经济效益较好。

4.3.2 方案二

(1)初产能预测。依据试验区油井投产初期的生产能力,考虑杏六区三次加密对象以表外为主,预测杏六区三次加密井投产初期平均单井日产液11.0 t,日产油2.2 t,含水80 %。

(2)开发指标预测。经方案二加密调整后初期单井含水率79.9 %、年产油38.84×104t、年产水量154.69×104t、年注水290.3×104m3。开发十年累计产油220.38×104t,累计产水2 052.9×104t,累计注水3 410.0×104m3。各年开发指标结果(见表2)。

(3)加密调整经济效益评价。按照油价25 美元/桶进行常规分析,三次加密井总投资155 958.192 2 万元,单井投资165 万元,静态投资回收期限为5.74 年,所得税后内部收益率8.24 %,总利润91 317.0 万元,投资利润率为5.86 %。

表1 杏六区加密后开发合计指标预测结果(方案一)

通过上述两套方案的对比,考虑杏六区地质特征、原井网特点、开发现状以及三次采油、今后井网演变,综合认为:第一套方案为最佳方案,即单独布一套油井,将二次加密井转注作为注入井。

表2 杏六区加密后开发合计指标预测结果(方案二)

5 结论

(1)杏六区油藏在三次加密前,剩余油在纵向、平面上的分布高度分散,薄差油层和表外储层整体动用程度较差,水驱控制程度较低。预测可调砂岩厚度9.7 m,有效厚度1.1 m,具有进一步加密调整的潜力。

(2)杏六区三次加密调整选取五点法注采井网,注采井距控制在100~170 m。通过完善注采关系,达到充分挖潜薄差储层中剩余油的目的。

(3)在考虑杏六区地质特征、原井网特点、开发现状以及三次采油、今后井网演变,结合对经济收益评价的基础上,选取第一套方案即在调整区中单独布一套油井,将二次加密井转注作为注入井。将三次加密采油井位于二次加密井排间井间,根据需要转注二次加密油井,形成144 m 左右的五点法井网为最佳方案。

[1] 计秉玉,李彦兴.喇萨杏油田高含水期提高采收率的主要技术对策[J].大庆石油地质与开发,2004,23(5):47-53.

[2] 汤庆金,魏国章,吴兆华.喇萨杏油田低渗透油层动用状况影响因素分析[J].大庆石油地质与开发,2005,24(4):35-36.

[3] 张宝胜.喇萨杏油田各类油层水洗状况[J].大庆石油地质与开发,2002,21(6):40-43.

[4] 杨德卿,尤彦彬,赵志宏.曙一区超稠油蒸汽吞吐油层纵向动用程度分析[J].特种油气藏,2002,9(6):28-30.

[5] 刘义坤,刘云龙,陈惠平.萨中开发区高台子油层的水洗特征[J].大庆石油地质与开发,2005,24(1):56-57.

[6] 祖小京,冯长山,司淑荣,等.杏北开发区三次加密调整技术研究[J].大庆石油地质与开发,2006,25(5):34-35.

[7] 林立,麻成斗,冷延明,等.高含水后期三次加密调整优化布井研究[J].大庆石油地质与开发,2002,21(1):40-41.

[8] 林立,王春波.萨尔图油田北二区东部三次加密调整布井方法研究[J].大庆石油地质与开发,1998,17(6):25-27.

[9] 黄金凤,林立.北三区东部三次加密调整的优化布井方式[J].大庆石油学院学报,2005,29(2):31-32.