脑梗死恢复早期实证患者的二级预防模式研究

2014-08-07王嘉麟邢佳朱晓晨郭蓉娟张允岭李麒豫王椿野贺立娟耿东

王嘉麟 邢佳 朱晓晨 郭蓉娟 张允岭 李麒豫 王椿野 贺立娟 耿东

史华伟 刘旭 杜雅薇 齐锡友 董致郅 王玲玲 孟宪慧

·论著·

脑梗死恢复早期实证患者的二级预防模式研究

王嘉麟 邢佳 朱晓晨 郭蓉娟 张允岭 李麒豫 王椿野 贺立娟 耿东

史华伟 刘旭 杜雅薇 齐锡友 董致郅 王玲玲 孟宪慧

目的比较三种脑梗死恢复早期实证患者二级预防模式的疗效,以求最佳治疗方法。方法随机纳入脑梗死恢复早期实证患者150例,其中解毒通络+调摄情志+基础治疗组50例,解毒通络+基础治疗组50例与单纯基础治疗组50例,治疗3个月,随访6个月,比较3种干预模式对脑梗死恢复早期实证患者的病残恢复程度、生活质量的影响。结果经秩和检验,无论是治疗期还是随访期,三组在CSS与ADL评分方面差异有统计学意义(P<0.01)。经两两比较,解毒通络+基础治疗组与解毒通络+调摄情志+基础治疗组的疗效均明显高于基础治疗组,但解毒通络+基础治疗组与解毒通络+调摄情志+基础治疗组两组之间无显著统计学差异(P>0.05)。结论在西医治疗的基础上,联合中医解毒通络药物,能明显提高脑梗死恢复早期实证患者的临床疗效,减轻病残程度,改善生活质量,但加用中医调摄情志法后尚未提高疗效,有待探索。

脑梗死恢复期; 二级预防; 毒邪

脑梗死具有较高的致残率和复发率,其二级预防工作得到广泛关注[1-3]。长期的临床实践证明,中医药对脑梗死的防治有着明显的优势,尤其是近十年来脑梗死“毒损脑络”学说的提出[4-5],极大地推动了中医病因病机的发展和创新。中风病恢复早期热、痰、瘀血相互纠结,反复蕴酿质变成毒,败坏脑络是脑梗死容易复发的夙根,解毒通络,给毒邪以出路尤为重要。同时,在脑梗死二级预防工作中,经常发现患者对脑梗死相关知识的片面认识,且常有焦虑抑郁等不良情绪,患者缺乏主动参与二级预防的意识,因此,在药物治疗的同时,有必要尝试结合中医调摄情志的各种方法。基于中风病毒损脑络创新病因病机理论以及中医心身同治的诊疗模式,拟探索突出中医特色的脑梗死二级预防的基层社区干预优化模式。

1 对象与方法

1.1 对象

选择2010年1月至2013年2月脑梗死恢复早期实证患者150例,其中来源于北京中医药大学东方医院病房和(或)门诊的患者100例、北京市怀柔区中医院的患者50例。将150例脑梗死恢复早期实证患者随机分为3组,其中基础治疗组50例,解毒通络+基础治疗组50例,解毒通络+调摄情志+基础治疗组50例。

治疗期及随访期共计脱落16例,因此,实际完成例数(PP数据集)为138例:基础治疗组49例,解毒通络+基础治疗组42例,解毒通络+调摄情志+基础治疗组47例。

1.2 对象的选择

1.2.1 诊断标准 (1)符合1995年中华医学会第四次全国脑血管病学术会议通过的《各类脑血管疾病诊断要点》中的动脉粥样硬化性血栓性脑梗死诊断标准[6]。(2)符合国家中医药管理局中医脑病急症科研协作组共同起草制定《中风病诊断与疗效评定标准》(二代标准)[7]。

1.2.2 纳入标准 (1)符合诊断标准;(2)年龄在40~75岁范围,男女均可;(3)发病在2周到1个月之间;(4)神经功能缺损程度属于中重型:临床神经功能缺损程度评分标准(CSS)≥16分;(5)采用1994年北京中医药大学学报收录的《中风病辨证诊断标准》[8],中医辨证以痰瘀热标实为主,即火证≥7分,或痰证≥7分,或瘀证≥7分,气虚证与阴虚阳亢证均<7分;(6)受试者知情并能签署知情同意书者。

1.2.3 排除标准 (1)短暂性脑缺血发作、脑出血或蛛网膜下腔出血;(2)无高血压病、糖尿病、血脂异常危险因素;(3)合并有肝、肾、造血系统、内分泌系统等严重疾病或骨关节病;(4)智能缺陷,或精神病患者,或严重耳聋,或昏迷,检查不能合作者。

1.2.4 剔除标准 (1)不能按方案要求坚持治疗者;(2)使用其他解毒或通络的药物,如血塞通、银杏叶等;(3)自愿退出者。

1.3 各组干预方法及随机化方法

基础治疗组:按照《中国脑血管病防治指南》(简称《指南》)二级预防部分,常规服用阿司匹林0.1 g,每天一次,同时服用控制血糖、血脂等危险因素的药物;

解毒通络+基础治疗组:除常规持续服用《指南》中的西药外,在恢复早期开始联合使用王永炎院士研制的解毒通络免煎颗粒(栀子10 g、地龙10 g、黄芪15 g、天麻10 g,水煎冲服,日1剂)连续治疗3个月,随访期基础治疗仍持续进行;

解毒通络+调摄情志+基础治疗组:除常规持续服用《指南》中的西药外,在恢复早期开始加用中医调摄情志法,同时联合解毒通络免煎颗粒(栀子10 g、地龙10 g、黄芪15 g、天麻10 g,水煎冲服,日1剂),连续治疗3个月,随访期基础治疗仍持续进行。

说明:(1)各组除可以按照指定的药物外,治疗期不得擅自服用其他干扰研究的药物,如服用血塞通、脑安胶囊等其他解毒通络药物;(2)调摄情志的措施:针对患者和家属对脑梗死二级预防相关知识的匮乏以及片面的认识,统一发放《科学防治,远离中风,远离痴呆》健康教育光盘及宣传手册,并定期督促效果,以求达到解决患者和家属存在的共性问题、学习并掌握二级预防相关知识、改变片面认知和不良生活方式的目的。针对患者可能产生的焦虑抑郁等不良情绪,分析该情绪出现的原因,采用移情易性、语言开导等疗法,由各中心专门培训的具有心理咨询资格的医务人员进行每周1次的个别心理辅导,目的是帮助患者消除紧张、恐惧、消极的心理状态,解除思想上的苦恼。

随机化方法:先用SAS 8.2统计分析系统PROC PLAN过程语句,给定种子数,生成随机数字表,按照随机数字表将对应的分组代码放入按顺序编码、密封、不透光的信封中。当确定受试者合格后,按顺序拆开信封并将受试者分配入相应的试验组。

1.4 观察和评价

1.4.1 观察时点 本研究分为3个月的治疗期与6个月的随访期,因此观察时点设为治疗前以及治疗后第3个月(即治疗期结束时)与第9个月(即随访期结束时)的3次观察。

1.4.2 观察指标 病残程度及生活质量评定[9]:选用1995年全国第4次脑血管病学术会议颁布的脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(China stroke scale,CSS),与评价生活质量的生活质量量表(activities of daily living,ADL)。

1.4.3 疗效评定标准 (1)病残程度指标:神经功能缺损评分减少率=[(治疗前CSS评分-治疗后CSS评分)/治疗前CSS评分]×100%。基本痊愈:神经功能缺损评分减少91%~100%;显著进步:减少46%~90%;进步:减少18%~45%;无效:减少<17%或增多18%以上。临床总有效为基本痊愈、显著进步、进步患者的总和[9]。(2)生活质量评定:治疗后ADL总分下降≥6分为显效,下降≥3分为有效,下降<3分或上升者为无效[10]。(3)安全性评价:选用血常规、尿常规、肝功能(谷丙转氨酶、谷草转氨酶)、肾功能(尿素氮、血肌酐)、心电图评价用药的安全性。

1.5 数据整理及统计

(1)数据整理:采用Epidata 3.1软件,根据调研表项目,构建Epidata数据库,由数据管理员采用两人双机独立录入数据,避免数据输入时可能出现的错误。

2 结果

2.1 基线资料比较

三组在性别构成、年龄、病程、CCS积分、ADL积分方面均无明显统计学差异(P>0.05),具有可比性。

2.2 总失访率比较

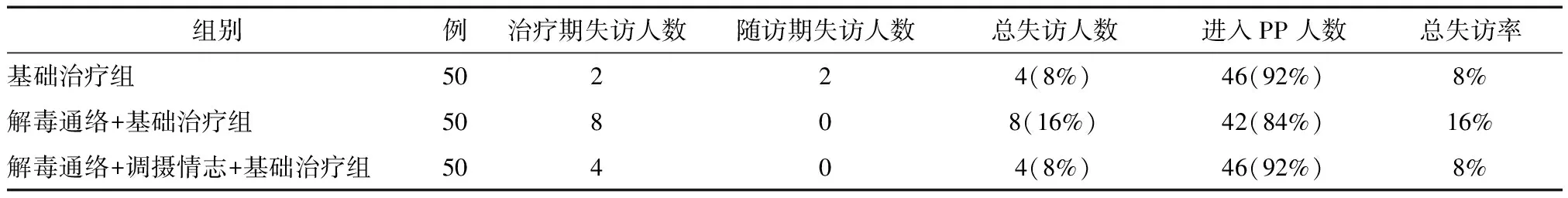

三组共失访16例患者,其中基础治疗组4例,解毒通络+基础治疗组8例,解毒通络+调摄情志+基础治疗组4例,失访主要原因为住址变动或更换联系方式。三组之间总失访率无明显统计学差异(χ2=2.24,P=0.33)。

表1 基础治疗组、解毒通络+基础治疗组、解毒通络+调摄情志+基础治疗组基线比较

表2 基础治疗组、解毒通络+基础治疗组、解毒通络+调摄情志+基础治疗组总失访率比较

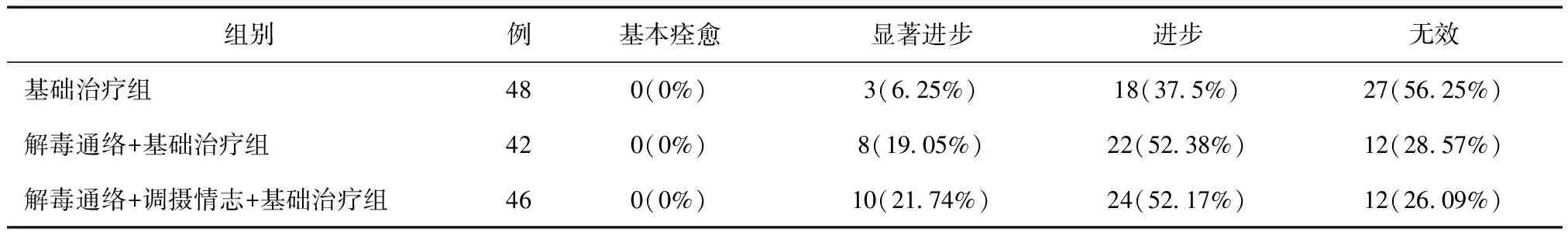

表3 基础治疗组、解毒通络+基础治疗组、解毒通络+调摄情志+基础治疗组治疗3个月后的疗效评价(PP数据集)(CSS减分率)

表4 随访6个月后的疗效评价(PP数据集)(CSS减分率)

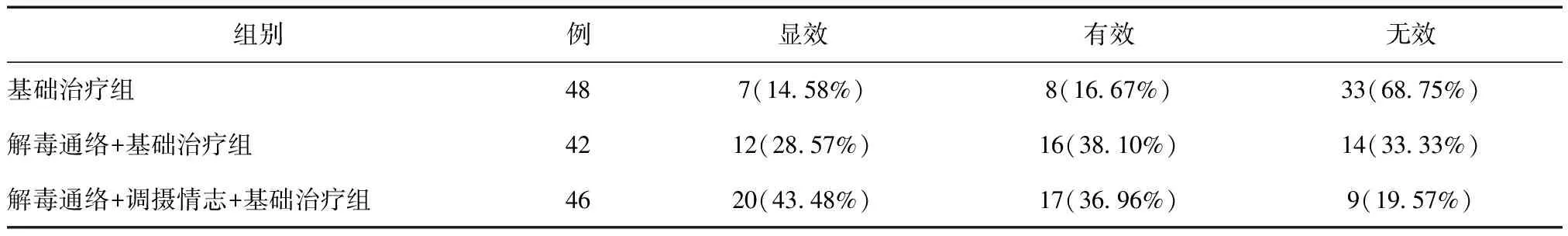

表5 治疗3个月后的疗效评价(PP数据集)(ADL减分)

表6 随访6个月后的疗效评价(PP数据集)(ADL减分)

2.3 疗效评价与生活质量改善评价

2.3.1 病残程度改善评价 无论是治疗期还是随访期后,经Kruskal-Wallis秩和检验,三组之间有明显统计学差异(P<0.01)。经ridit分析法两两比较,解毒通络+基础治疗组与解毒通络+调摄情志+基础治疗组均与基础治疗组存在明显统计学差异(治疗期χ2=7.98,P=0.0047;χ2=10.24,P=0.0014;随访期χ2=8.83,P=0.0030;χ2=15.56,P<0.0001), 其疗效均明显高于基础治疗组,解毒通络+基础治疗组与解毒通络+调摄情志+基础治疗组两组之间无明显统计学差异(治疗期χ2=0.12,P=0.73;随访期χ2=1.88,P=0.17)。(见表3~4)。

2.3.2 生活质量改善评价 无论是治疗期还是随访期后,经Kruskal-Wallis秩和检验,三组之间有明显统计学差异。经ridit分析法两两比较,解毒通络+基础治疗组与解毒通络+调摄情志+基础治疗组均与基础治疗组存在明显统计学差异(治疗期χ2=9.61,P=0.0019;χ2=20.92,P<0.001;随访期χ2=5.55,P=0.019;χ2=16.38,P<0.0001),其疗效均明显高于基础治疗组,解毒通络+基础治疗组与解毒通络+调摄情志+基础治疗组两组之间无明显统计学差异(治疗期χ2=2.89,P=0.089;随访期χ2=3.61,P=0.057),(见表5~6)。

2.3.3 三组之间安全性评价 血常规、尿常规、肝肾功(谷丙转氨酶、谷草转氨酶、尿素氮、肌酐)、心电图各组治疗前后无显著统计学差异。各组均发生3例不良事件,为白细胞增高——上呼吸道感染,未影响用药,与用药关系判断为肯定无关。

3 讨论

脑卒中的二级预防[2-3]指对已经发生一次或多次卒中的患者通过寻找卒中事件发生的原因,治疗可逆性原因,纠正所有可干预的危险因素,以达到预防卒中再发的全部过程,其中包括:控制血压、血糖、血脂、抗血小板、抗凝、手术治疗,介入治疗以及改变生活方式等。如何促进经过脑梗死急性期后患者的肢体、语言、高级脑功能的恢复,降低致残率,提高生活质量;如何预防再次卒中的发生等严峻的问题摆在每一位医务工作者、患者和家属的面前。当代中医学家们在以往认识的基础之上,总结临床经验,结合大量的临床探索,提出中风病“毒损脑络”病机学说,认为“毒邪”是脑梗死起病骤然、加重恶化、难治难愈的关键原因。同时,脑梗死患者急性期过后回归社区,对脑梗死防治相关知识的匮乏或片面,对预防疾病复发的重视程度不够或者采取的预防措施不利或者出现悲观失望、对未来失去信心的消极情绪,使其很难积极投身于规范的防治中,这也是导致脑梗死复发的关键。

在临床工作中发现脑梗死恢复早期证型多涉及实邪,如杨国荣等[11]通过中医辨证治疗脑梗死恢复期患者,收集的50例患者中有31例辨证为风痰瘀血,痹阻脉络证,5例为痰热腑实,风痰上扰型。宣江雷等[12]对脑梗死恢复期病人症状进行聚类分析,发现恢复期患者实证以热、痰湿为主。以上研究均提示脑梗死恢复期证型仍涉及热、痰、瘀等实邪,而这些实邪的存在,往往是酿化毒邪的夙根。为充分发挥中医“解毒通络”结合“调摄情志”,即心身同治的特色诊疗模式,本研究遵循循证医学原则,进行随机、对照、多中心的规范研究,以探讨脑梗死二级预防的最佳干预管理模式,促进基层社区医院进行脑梗死二级预防的专科建设和防治水平的提高。

本研究发现,无论是治疗期还是随访期,经秩和检验,三组之间(PP数据集)在神经功能缺损程度改善方面有显著统计学差异(P<0.01)。经两两比较,解毒通络+基础治疗组与解毒通络+调摄情志+基础治疗组均与基础治疗组存在显著统计学差异,其疗效均明显高于基础治疗组,解毒通络+基础治疗组与解毒通络+调摄情志+基础治疗组两组之间无显著统计学差异(见表3和表4),而ADL评分也呈现上述趋势(见表5和表6),提示在西医治疗的基础上,联合中医解毒通络药物的干预,能明显提高临床疗效,减轻病残程度,改善生活质量,加用中医调摄情志法不能再提高疗效。各组对血常规、肝肾功能、尿常规、心电图影响无显著统计学差异,用药相对安全。

本研究的不足之处:增加中医调摄情志治疗后尚未进一步提升疗效,可能与操作时不规范有关,如对基础治疗组的患者也进行脑梗死相关知识的培训;同时提示调摄情志的方法需要进一步改进。

本研究为初步研究,不妥之处,望同行指正。

[1]龙发青,苏庆杰,蔡毅,等.海南省缺血性脑卒中二级预防中抗血小板药物治疗的现状及影响因素分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2013,15(8):828-830.

[2]楚长彪,贾建平.再谈缺血性脑卒中的二级预防——欧洲缺血性卒中新指南解读[J].医学与哲学(临床决策论坛版),2008,29(10):23-26.

[3]刘俊娥,刘俊红,朱青峰.缺血性脑卒中患者二级预防用药依从性及其影响因素分析[J].2013,19(14):2637-2639.

[4]王永炎.关于提高脑血管疾病疗效难点的思考[J].中国中西医结合杂志,1997,17(4):15.

[5]刘亚琼,朱陵群,王硕仁,等.中风病“毒损脑络”病机假说研究进展[J].北京中医药大学学报,2009,32(2):98-100.

[6]中华医学会全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管病疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.

[7]国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[8]国家中医药管理局脑病急症科研组.中风病辨证诊断标准[J].北京中医药大学学报,1994,17(3):42.

[9]中华医学会全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381-383.

[10]史洪润,何峰,窦伟,等.针刺井穴对血管性痴呆患者临床干预的疗效分析[J].第四军医大学学报,2009,30(7):667-669.

[11]杨国荣,韩舰华.中医辨证治疗脑梗死恢复期50例临床观察[J].河北中医,2009,31(1):14-15.

[12]宣江雷,章正祥,贺丹,等.脑梗塞恢复期症状的聚类分析[J].江西中医学院学报,2008,20(6):34-35.

(本文编辑:蒲晓田)

Researchonthesecondarypreventionschemesintreatingexcess-syndromecerebralinfarctionpatientsatearlyrecoverystage

WANGJia-lin,XINGJia,ZHUXiao-chen,etal.

Thesecondencephalopathydepartment,DongFangHospitalAffilicatedtoBeijingUniversityofTraditionalChineseMedicine,Beijing100078,China

GUORong-juan,E-mail:dfguorongjuan@163.com

ObjectiveTo compare the efficacy of three secondary prevention schemes in treating cerebral infarction patients (early recovery stage) with excess syndrome, in order to achieve the best treatment efficacy.MethodsWe enrolled 150 patients of excess syndrome with cerebral infarction during early recovery randomly,including 50 cases of Jiedu Tongluo+adjust emotion+ foundation treatment group, 50 cases of Jiedu Tongluo+adjust emotion group, and 50 cases of foundation treatment group, who were treated for three months and followed up for six months, to compare the effect on disability degree of recovery and quality of life among the prevention modes of the patients of sthenia syndrome with cerebral infarction during early recovery.ResultsRegardless of treatment or follow-up period,according to rank sum test,there was a statistically significant difference among the three groups score in CSS and ADL (P<0.01).After the pairwise comparison,curative effect of ‘Jiedu Tongluo + foundation treatment group’ and ‘Jiedu Tongluo + adjust emotion + foundation treatment group’ was significantly higher than foundation treatment group, but ‘Jiedu Tongluo + foundation treatment group’and ‘Jiedu Tongluo+adjust emotion+ foundation treatment group’ had no significant between the two groups (P>0.05) .ConclusionBased on Western Medicine, combined with Jiedu Tongluo formula of traditional Chinese medicine, the clinical efficacy in treating excess-syndrome cerebral infarction patients at early recovery stage can be significantly enhanced with disability level lowered, the quality of life improved, but when emotion regulation method was brought in, no better therapeutic effects were achieved.

Cerebral infarction; Secondary prevention; Toxin evil

首都医学科研发展基金( SF-2009-Ⅱ-07);2011年北京市科技计划(Z111100056811040);北京中医药大学创新团队项目(2011-CXTD-23)

100078 北京中医药大学东方医院脑病二科[王嘉麟、郭蓉娟、张允岭、朱晓晨、贺立娟、邢佳、耿东、王椿野(博士研究生)、李麒豫(硕士研究生)、史华伟(博士研究生)、刘旭(硕士研究生)];北京中医药大学东直门医院药理基地(杜雅薇);北京市怀柔区中医医院神经内科(齐锡友、董致郅);右安门社区卫生服务中心内科(王玲玲、孟宪慧)

王嘉麟(1982- ),博士,主治医师。研究方向:中西医结合防治脑病基础与临床研究。E-mail:WJL2008420@sina.com

郭蓉娟(1964- ),博士,主任医师。世界中医药联合会中医心理学会常务理事,世界中医药联合会中医老年病学会常务理事,北京中西医结合学会精神卫生分会委员,北京中医药学会精神卫生专业委员会委员。研究方向:中西医结合防治精神心理疾病的临床与基础研究。E-mail:dfguorongjuan@163.com

R277.7

A

10.3969/j.issn.1674-1749.2014.03.003

2013-10-03)