海上油田大井距条件下曲流河储层内部构型精细解剖及应用分析*

2014-08-07赵春明廖新武霍春亮张运来

刘 超 赵春明 廖新武 霍春亮 张运来

(中海石油(中国)有限公司天津分公司)

海上油田大井距条件下曲流河储层内部构型精细解剖及应用分析*

刘 超 赵春明 廖新武 霍春亮 张运来

(中海石油(中国)有限公司天津分公司)

以曲流河沉积储层为主的复杂河流相油藏在渤海海域占有重要地位,该类储层在注水开发中面临着注采井网不完善、水驱效果不理想、储量动用程度低、调整井部署难度大等问题,仅依靠简单的井间储层对比和粗略的地质模式认识难以解释和解决这些问题。针对海上油田大井距、稀井网的不利条件,以渤海Q油田为例,通过建立沉积微相与高分辨率地震资料波阻抗之间的对应性,并利用“对子井”、水平井识别侧积层技术和密闭取心描述侧积层产状技术,实现了对该油田曲流河储层内部构型的精细解剖,在此基础上提出了高效开发策略,并在油田开发实践中取得了良好的效果。

海上油田;大井距;曲流河;储层内部构型;侧积层;沉积微相;水平井

目前国内学者对复杂河流相储层的研究,尤其是对曲流河储层的内部构型研究取得了不少成果。吴胜和等[1-3]对曲流河的现代沉积模式及曲流河储层的内部构型进行了研究,建立了可供油田实际开发生产中应用的曲流河储层内部构型模式。陈程等[4]对陆上油田曲流河侧积层影响下的优势渗流通道和剩余油分布进行了深入研究,把侧积层与油田开发效果联系了起来。李阳、辛治国等[5-6]对侧积层的产状研究也发表了独到的见解。陆上大庆油田和胜利油田都在小井距开发的实验区块进行了关于曲流河侧积层的探索和研究,但他们对曲流河储层的构型解剖往往是基于50 m左右的小井距进行的。由于海上油田采用350~400 m的大井距开发,超出了一个侧积体的宽度,所以目前少见关于海上复杂河流相油藏储层精细解剖的报导。

随着渤海海域越来越多的河流相油田投入开发,以及这些油田进入注水开发的中后期,原来对复杂河流相油田的地质认识已经不能满足精细开发的需求。例如,Q油田位于渤海海域中部,是一个大型河流相砂岩稠油油田,储层为正韵律和复合韵律河道沉积砂体。该油田除少数砂体为砂质辫状河沉积外,其余均为曲流河沉积[7],砂岩疏松,为高孔、高渗储层,但非均质性强。该油田在开发中面临的主要问题有:储层连通性复杂造成注采井网不完善;储层内部结构复杂等因素造成储量动用程度低[8-10];水淹规律复杂,调整井部署难度大。因此,基于原有的依靠井间对比进行的储层研究比较粗略,无法有效解释和解决该油田在开发中面临的这些问题。本文以Q油田为例,进行了海上大井距条件下曲流河储层内部构型精细解剖与应用分析。

1 海上油田大井距条件下曲流河储层内部构型精细解剖

1.1 利用高分辨率地震资料精确划分沉积微相

海上油田具有大井距、稀井网的特点[11-12],仅仅从单井资料出发,依靠传统的“岩电结合”技术划分沉积微相是不够的。相对陆上油田而言,海上油田往往能够采集到更高品质的地震资料,通过建立沉积微相与波阻抗之间的对应性可以克服海上大井距的缺点,准确划分沉积微相。

以Q油田为例,依据其实际储层资料建立了曲流河储层的地质机理模型(图1a),模型中曲流带砂体由2个厚约12 m的点坝组成(地震资料的调谐厚度为5~15 m),点坝之间发育宽度为110 m左右的废弃河道,河道内泥岩充填,储层上下为大套泥岩沉积。正演模拟该地质模型遇到地震波时形成的反射,得到相应的地震资料(图1b);由于波阻抗的差异,在砂泥接触界面会形成比较强的反射界面,点坝砂岩储层对应较强的同相轴,连续性好;废弃河道沉积附近反射界面模糊不清,所形成的地震波振幅减小、波形变缓。可见,曲流带砂体地震上表现为强负振幅、中低频、低阻抗同相轴与弱振幅、高阻抗同相轴间互特点,强振幅、低阻抗同相轴代表了点坝砂体的反射特征,弱振幅、高阻抗同相轴代表了废弃河道和泛滥平原的反射特征。

图1 曲流带边滩与废弃河道微相地震响应示意图

用地震资料识别曲流河沉积微相的具体步骤为:首先通过合成记录完成层位标定,然后识别同相轴的振幅和阻抗的变化,再确定点坝砂体和废弃河道的发育范围,从而指导曲流河平面沉积微相的划分。

图2为Q油田E区II油组1小层沉积微相分布与波阻抗响应特征。稀井网资料表明,该小层成片地发育点坝砂体,其间有多条废弃河道穿过,从而把大片点坝砂体分割成多个流动单元,但是仅仅根据稀井网资料难以确定废弃河道的分布。高品质的波阻抗剖面显示,II油组1小层同相轴的波阻抗有强弱变化,强同相轴对应的是点坝砂体,而弱同相轴对应的是废弃河道。这样通过井震结合就可以准确划分点坝砂体和废弃河道的规模和位置。

图2 Q油田E区II油组1小层沉积微相与波阻抗响应特征

利用高分辨率地震资料识别沉积微相技术与传统的“岩电结合”技术、曲流河现代沉积模式以及砂体分布特征研究相结合,就能够在海上大井距条件下比较准确地划分曲流河储层的沉积微相。

1.2 利用“对子井”、水平井和取心井描述侧积层产状

完成对曲流河储层的沉积微相划分之后,接下来对其储层内部构型进行精细解剖。点坝是曲流河主要的地貌单元,以侧向加积作用形成,包含多个侧积体和侧积夹层。曲流河储层精细解剖的重点就是描述侧积层的产状,即:侧积层倾角、分布频率、厚度、纵向延伸高度等。

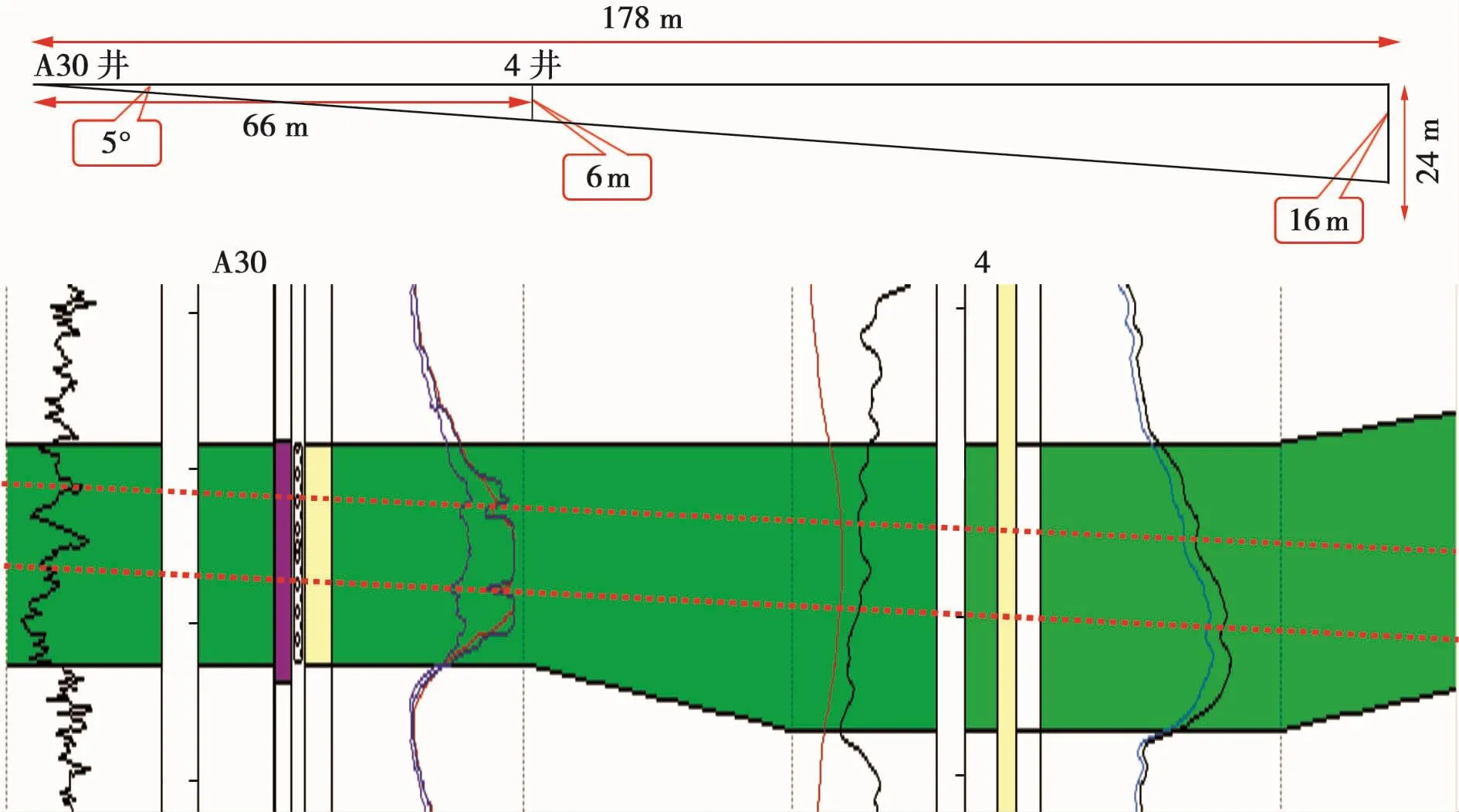

陆上油田往往通过对比距离小于100 m的2口井的测井资料来描述侧积层的产状,海上油田开发井井距一般比较大,不具备像陆上油田那样的小井距条件,因而不能照搬陆上油田的做法。但是,由于海上油田的一些开发评价井、侧钻井、过路井等往往与开发井的距离较近,形成了一定数量的“对子井”,即井距较小(通常小于100 m)、电测曲线具有良好的可对比性、可供进行储层精细研究的2口井。例如,图3中的A30井和4井为一组“对子井”,其距离为178 m,且都钻遇了2个侧积夹层,将2口井顶部拉平后,利用三角函数即可计算出侧积层的夹角为5°左右。通过分析Q油田的22对“对子井”,其侧积层倾角一般在4°到9°之间,与我国其他同类油田相近。

图3 利用“对子井”计算侧积层倾角

海上油田开发更多地采用水平井,而水平井可以横向钻穿多个侧积层,因此可以根据侧积夹层的横向距离对侧积层的分布频率进行描述。如图4所示,D28 H井在横穿多个侧积层时,GR曲线会有明显的跳跃,平均每间隔90~130 m左右就会分布一个侧积夹层。图5为水平井钻穿点坝内部侧积层的理论地质模型,通过分析侧积泥岩与水平井配置关系在测井曲线上的响应,可以计算出侧积层的厚度和倾角,即

式(1)、(2)中:θ为侧积层倾角,(°);d为井筒直径,m;m为AB点间距,m;n为AC点间距,m;h为侧积层厚度,m。

图4 水平井D28H钻穿侧积层时的GR曲线特征

图5 水平井识别侧积层产状示意图

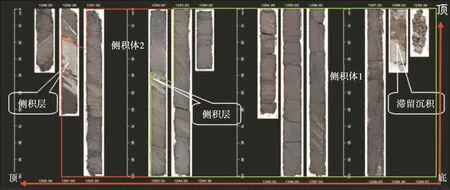

此外,还可以根据钻井取心资料研究侧积层的厚度。如图6所示,从全直径岩心的剖心照片可以看到,Q油田侧积层厚度一般在0.2~2.0 m之间。该油田有的井进行了密闭取心,发现储层底部水淹,水淹厚度大约占整个储层厚度的20%~30%(图7右图),通过建立储层水淹机理模型(图7左图)进行研究,发现没有侧积层的理想储层的纵向水淹厚度约为30%~60%,有侧积层的储层的纵向水淹厚度约为20%~30%,后者与密闭取心井的实际资料更加吻合。因此,在机理模型中设置侧积层的纵向延伸高度为储层厚度的2/3时,模型的水淹情况与取心资料最接近,说明侧积层纵向延伸高度大约为储层厚度的2/3。

图6 Q油田钻井取心资料识别侧积层产状的照片

图7 侧积层对油藏流体的控制作用

通过对Q油田高精度地震资料以及大量“对子井”、水平井、取心井的资料研究和统计,结果表明该油田曲流河储层侧积层的倾角一般在4°~9°之间,侧积层泥岩厚度一般在0.2~2.0 m之间,侧积体的水平宽度一般在70~150 m之间,平均为100 m左右。图8为海上油田曲流河储层内部构型精细解剖实例,可以看到海上油田的井距较大,往往超出了一个侧积体的横向展布范围,也就是说2口相邻的开发井往往不能钻遇同一个侧积层,所以采用“对子井”、水平井和取心井描述侧积层的方法,并结合高品质的地震资料,才能够对大井距条件下的海上油田进行精细的储层内部构型解剖。

图8 海上油田大井距条件下的曲流河储层内部构型解剖实例

2 应用分析

2.1 曲流河储层内部构型对油藏流体的控制作用

曲流河储层内部构型对油藏流体的流动具有明显的控制作用。例如,侧积泥岩夹层的遮挡作用使得注入水对侧积层法线方向上的生产井影响较小,而对侧积层走向上的生产井影响较大,甚至形成水窜;再如,废弃河道由于泥质充填而导致储层厚度横向变化剧烈,造成注采井间的不平衡。这种储层内部构型对油藏流体的控制作用在Q油田实际生产中都表现出明显的动态响应特征。

例如,图9为Q油田南区NmI-3-2砂体D11井组储层对比图,可以看出注水井D11井与周边的D6、D7、D12、D15、D17、D18井的储层对比性很好,钻遇的是同一期沉积的地层。油田开发初期认为D11井组区域是连通性很好的储层,但是6年多的实际注水开发特征显示,D11井注水后,该井组中生产井的受效表现完全不同,D15、D18井受效快、产液量高,D17井稍差一些,而D6、D12等井受效很差。示踪剂测试资料也表明,D15、D18井的示踪剖含量高于D17井,更明显高于其他井(图10a)。利用本文方法对该储层进行沉积微相划分和内部构型分析,结果见图10b,从图中可以看出,D11、D15、D18和D17井都位于曲流河所形成的同一个点坝砂体上,该点坝砂体是由一组平行排列的侧积体组成,D11、D15、D18井位于同一侧积体,所以D15、D18井受效明显,与D11井位于同一点坝的D17井由于受到侧积层的遮挡,所以受效稍差,而不处在该点坝上的D6、D7、D12和D13井受效最差。可见,侧积层对注入水的流向具有非常强的控制作用。

图9 Q油田南区NmI-3-2砂体D11井组储层对比图

图10 Q油田南区NmI-3-2砂体D11井组注采分析

2.2 不同井型和布井方式的开发效果

1)定向井注水、定向井采油。由于点坝沉积储层的底部是连通的,所以定向井注采的3种形式(逆侧积层倾向注水,顺侧积层倾向注水,顺侧积层走向注水)都可以见到明显的注水效果(图11)。由于侧积层的遮挡,逆侧积层倾向注水受效差,注入水从底部突进,波及体积小。顺侧积层倾向注水,其总体注水效果稍好一些,尤其是注水井钻遇的侧积体水驱效果好,顺倾向注水比逆倾向注水累产油约高出1/6。顺侧积层走向注水有2个特点:一是注水见效快,钻遇侧积体采收率高,未钻遇的侧积体动用很差;二是注入水容易沿着钻遇的侧积体突进到生产井,形成低效循环。

图11 曲流河侧积层对注水效果的影响

在Q油田的实际生产中,位于A9井组内的A13、A14井来水方向是顺着侧积层倾向的,其前期生产比较平稳,能量供给充足,提液后产量较高。位于C5井组内的C6井以及D5井组内的D6井,其来水方向都是逆着侧积层倾向的,虽然注水效果也很明显,但表现为产液量上升幅度稍小,注水效果稍差于顺侧积层注水。另外,该油田顺侧积层走向注水的定向井注采系统见效特别快,但是容易形成暴性水淹,因此笔者选取顺侧积层走向进一步研究了定向井注水、水平井采油,以及水平井注水、水平井采油的开发效果。

2)注采方向为顺侧积层走向,定向井注水、水平井采油。对“定向井注水+水平井采油”的开发方式进行了数值模拟,结果表明,波及体积大,采收率高,比定向井注采累产油高出1/5,含水率上升明显减缓;但是受侧积夹层遮挡部分水驱效果稍差,如图12所示。

图12 基于储层内部构型的产液结构优化技术在Q油田的实际应用

在Q油田实际生产中,定向井D10井给水平井D28H井顺侧积层走向注水3年,含水率上升较慢,能量充足,生产稳定,说明“定向井注水+水平井采油”的联合井网在该油田具有很好的应用效果。

3)注采方向为顺侧积层走向,水平井注水、水平井采油。数值模拟结果表明,“水平井注水+水平井采油”开发方式具有较大优势,波及体积更大,含水率上升慢,累产油是前2种方式的1.06倍和1.37倍,比“定向井注水+水平井采油”方式效果稍好。

由此可见,注采方向顺侧积层走向的水平井注采井网的开发效果是最好的,“定向井注水+水平井采油”的注采井网虽然效果稍差,但是对于已经投入开发多年的海上老油田来讲可能更具有适应性。

2.3 高效开发策略及应用效果

基于上述储层内部构型对油藏流体控制作用的研究,结合油田的实际生产动态特征,对以曲流河沉积为主的海上复杂河流相油藏的开发采取了以下策略:

策略1。虽然垂直侧积层走向的“水平井注水+水平井采油”的井网开发效果最好,但是对于已进入中高含水期的海上大型复杂河流相油田而言,由于多数情况下是在老井间加密调整井,为了充分利用原有的定向井,采用“定向井注水+水平井采油”的方案更加经济可行,尤其是利用定向井的分层注水和水平井开发单砂体可以实现整个油田的分层系开发。因此,Q油田采用的是“定向井注水+水平井采油”的方案。

策略2。不被水平井钻穿的侧积体动用程度较差,因此在曲流河储层内部署调整井时,要尽量使水平井穿过更多的侧积体,提高储量动用程度。侧积层的遮挡会导致注采不完善,因此布井时要尽量形成完善的注采关系,提高波及系数和采收率。由于Q油田老注水井所在的侧积体水淹较严重,因此在部署调整井时,要尽量远离老注水井,远离高水淹的侧积体,选择在侧积层遮挡形成的剩余油富集区域布井。

策略3。油田的实际生产资料表明,以曲流河储层为主的油田在开发过程中会面临严重的平面产液不均衡的情况,需要进行产液结构优化调整,限制沿侧积层走向的注水和产液,加强侧积层法线方向上的注水和产液。Q油田的C5井组平面产液结构严重不均衡,通过限制侧积层走向上的C10、C29井的产液量,提高侧积层法线方向上的C4、C6等井的产液量(图12),使得井组日增油55 m3,实现累增油1.8万m3,其中C4井日增油15 m3,C10井日减少产水180 m3,含水率下降45%。

基于曲流河内部构型研究的调整井部署技术、产液结构调整和优化注水等开发策略,Q油田共进行了调驱调剖13井次,优化注采比和分层配注61井次、优化产液结构22井组次。措施实施后,该油田存水率明显提高,水驱效果得以改善,已实现增油42.7万m3;指导实施调整井19口,已实现增油43.6万m3,使得该油田的开发效果得到进一步的改善和提升,连续7年稳产,自然递减率始终保持在8%左右,低于同类油田的自然递减率水平。

3 结论

针对海上油田大井距、稀井网的不利条件,在传统研究方法的基础上,借助高分辨率地震资料,并利用“对子井”、水平井识别侧积层技术和密闭取心描述侧积层产状技术等创新手段,对海上大井距开发的复杂河流相油藏进行了内部储层构型的精细研究,完整地描述了曲流河储层侧积层的产状,并应用到油田实际生产中,有效指导了油田的调整井部署、产液结构优化调整和优化注水等,取得了良好的实践效果。

渤海海域有大量复杂河流相油田,且目前很多已经进入中高含水期,油水关系非常复杂。因此,研究储层内部构型影响下的水驱规律,实施精准剩余油挖潜和产液结构优化调整具有重要意义。

致谢:研究过程中得到了中国地质大学(北京)陈程教授的大力协助,在此表示诚挚的感谢!

[1] 周银邦,吴胜和,岳大力,等.点坝内部侧积层倾角控制因素分析及识别方法[J].中国石油大学学报:自然科学版,2009,33(2):7-10.

[2] 李宇鹏,吴胜和,岳大力.现代曲流河道宽度与点坝长度的定量关系[J].大庆石油地质与开发,2008,27(6):19-21.

[3] 刘振坤,吴胜和,王晖.现代曲流河点坝定量模式探讨[J].地质与资源,2012,21(3):337-340.

[4] 陈程,宋新民,李军.曲流河点砂坝储层水流优势通道及其对剩余油分布的控制[J].石油学报,2012,33(2):257-260.

[5] 李阳,郭长春.地下侧积砂坝建筑结构研究及储层评价[J].沉积学报,2007,25(6):942-945.

[6] 辛治国,肖建新,冯伟光,等.点坝侧积层精细划分方法[J].大庆石油地质与开发,2009,28(6):32-35.

[7] 赵春明,胡景双,霍春亮,等.曲流河与辫状河沉积砂体连通模式及开发特征[J].油气地质与采收率,2009,16(6):88-91.

[8] 王连雨.曲流河砂体内部构形识别和剩余油预测技术[J].大庆石油地质与开发,2010,29(3):64-67.

[9] ERTEKIN T,ABOU-KASSEM J H,KING G R.Basic applied reservoir simulation[M].北京:石油工业出版社,2004:78-82

[10] 葛云龙,逯径铁,廖保方,等.辫状河相储集层地质模型:“泛连通体”[J].石油勘探与开发,1998,25(5):77-78.

[11] 王飞琼,赵春明,程明佳,等.渤海油田开发过程控制及效果[J].中国海上油气,2012,24(6):34-37.

[12] 安桂荣,许家峰,周文胜,等.海上复杂河流相水驱稠油油田井网优化:以B-2油田为例[J].中国海上油气,2013,25(3):28-31.

A refined anatomy of the internal structure of meandering river reservoirs under large well spacing in offshore oilfields and its application

Liu Chao zhao Chunming Liao Xinwu Huo Chunliang zhang Yunlai

(Tianjin Branch of CNOOC Ltd.,Tianjin,300452)

The complex fluvial-facies oil reservoirs predominated by meandering river sediments are quite important in Bohai water,and during their waterflood development,there are several problems such as imperfect injection-production well pattern,poor waterflooding sweep,low producing reserves and tough deployment of adjustment wells,which can not be interpretated and solved only by well-to-well correlation and simple geological models.In terms of the adverse condition of large well spacing in offshore oilfields,Q oilfield in Bohai water was taken as an example to make an refined anatomy of the internal structure of the meandering river reservoir,by establishing the correlation between sedimentary microfacies and acoustic impedance of seismic data and using the techniques such as“paired wells”,“identifying lateral-accretion layers by horizontal wells”and“describing the occurrence of lateral-accretion layers by pressure coring”.Based on the refined anatomy,a highly efficient strategy of oilfied development was designed,resulting in good effects.

offshore oilfield;large well spacing;meandering river;internal structure of reservoir;lateral-accretion layer;sedimentary microfacies;horizontal well

2013-03-14改回日期:2013-08-19

(编辑:崔护社 杨 滨)

*国家科技重大专项“海上油田丛式井网整体加密及综合调整油藏工程技术应用研究”子课题(项目编号:2011z X05024-002-007)部分研究成果。

刘超,男,工程师,2002年毕业于原石油大学(北京),获硕士学位,长期从事油气田开发方面的研究工作。地址:天津市塘沽区闸北路609信箱渤海石油勘探开发研究院主楼712室(邮编:300452)。E-mail:liuchao@cnooc.com.cn。