珠一坳陷北部洼陷带古近系潜在富生烃洼陷评价*

2014-08-07邓运华吴景富吴克强赵志刚于开平

郭 刚 邓运华 吴景富 吴克强 赵志刚 于开平 丁 亮

(中海油研究总院)

珠一坳陷北部洼陷带古近系潜在富生烃洼陷评价*

郭 刚 邓运华 吴景富 吴克强 赵志刚 于开平 丁 亮

(中海油研究总院)

珠江口盆地珠一坳陷北部洼陷带古近系可划分为8个洼陷,地震相类比分析认为有5个洼陷的文昌组发育中深湖相沉积,其中西江主洼、惠州5洼及惠州10洼的文昌组中深湖相分布规模较大;北部洼陷带恩平组沉积时期为局限性沼泽化浅水沉积,湖沼相煤系泥岩和浅湖相泥岩是恩平组主要烃源岩,其中惠州8洼恩平组湖沼相分布规模最大,而西江主洼则发育较大规模的浅湖相沉积。对比北部洼陷带文昌组与恩平组2套烃源岩的分布规模、热成熟程度及盆地生烃模拟等指标,综合分析认为西江主洼、惠州5洼、惠州10洼和惠州8洼为潜在富生烃洼陷,具有较好的勘探潜力。

珠江口盆地;珠一坳陷;北部洼陷带;文昌组;恩平组;潜在富生烃洼陷;分布规模

珠江口盆地是中国近海典型的残留盆地,始新世和渐新世早期盆地内发育众多断陷湖泊[1-9]。近年来的勘探实践证实,浅水区储量增长主要依靠富生烃凹陷的新突破,寻找潜在富生烃凹陷成为该盆地增储上产的关键[10-12]。随着珠江口盆地油气勘探逐渐向新区新领域拓展,急需寻找一批潜在富生烃凹陷作为油气接替区,因此珠一坳陷北部洼陷带的油气勘探逐渐引起人们的关注。

珠江口盆地是南海北部陆缘新生代含油气盆地[12-15],呈NE走向,由北部隆起、北部坳陷带、中央隆起带、南部坳陷带和南部隆起等5个二级构造带组成。新生代以来该盆地经历了神狐运动、南海运动、白云运动、东沙运动等4期主要的构造运动,其构造演化阶段可以划分为伸展裂陷、沉降拗陷、断块升降等3个阶段,钻井揭示的地层从下至上分别为神狐组、文昌组、恩平组、珠海组、珠江组、韩江组、粤海组、万山组及第四系。

珠江口盆地北部坳陷带由珠一坳陷和珠三坳陷组成,向东与台西盆地相连。该区域在古新世、始新世和早渐新世发育河流相、湖相和沼泽相沉积,此后为三角洲相和开阔海相沉积,油气具有“陆生海储”特点。研究表明,始新统文昌组和始新统—渐新统恩平组是北部坳陷带最重要的2套有效烃源岩[16],上渐新统珠海组、下中新统珠江组和中中新统韩江组是主要储集层。

珠一坳陷北部洼陷带位于南海北部浅水区,面积约1.3万km2,是由北部断裂带为主要控洼断裂形成的一排古近系洼陷带(图1)。北部洼陷带钻探工作历经35年,仅发现了2个油田和5个含油构造,油气勘探地质成功率和商业成功率都很低,其储量、产量规模与珠一坳陷南部洼陷带存在很大差距。目前珠一坳陷已证实的富烃洼陷主要位于南部洼陷带,且已发现的大中型油气田也主要位于南部洼陷带,导致人们对于北部洼陷带下一步勘探方向认识不清,因此迫切需要开展北部洼陷带生烃潜力评价研究,进一步完善区域油气成藏规律,寻找有利的勘探区域与突破方向。

图1 珠江口盆地(东部)构造区划及研究区范围

1 地层分布与洼陷结构

白垩纪晚期—始新世早期,珠江口盆地受欧亚板块、太平洋板块和印度洋板块等3大板块的共同作用,产生了NW向区域构造应力场,形成了NE、NEE向区域主要断裂和NW向共轭断裂,从而控制着盆地内文昌组洼陷的形成与展布。这些文昌组洼陷受基底控洼断裂的控制,主要呈NE向或近EW向展布,洼陷沉积中心与沉降中心相互分隔,形成了众多的断陷湖泊,这些湖泊与目前的坳陷、隆起无关,仅受控于局部的物源。文昌组沉积末期,受珠琼运动二幕的影响,珠江口盆地整体抬升,洼陷内文昌组遭受强烈剥蚀,产生了近3 Ma的沉积间断,形成一套区域不整合面(T80),界面顶底上超或削截特征明显。恩平组沉积时期为盆地的断拗转换期,此时区域裂陷活动有所减弱,洼陷分隔性不强,湖盆收缩,湖水变浅,形成了沼泽化浅水局限性湖盆沉积。

珠一坳陷北部洼陷带发育文昌组和恩平组2套重要的烃源岩,因此要明确各洼陷文昌组和恩平组烃源岩发育层段的分布规模,对于T80界面(恩平组底或文昌组顶)的判识就显得尤为重要。由于各洼陷文昌组地层分割性较强且钻遇该层段的钻井很少,仅在陆丰凹陷北部和惠州凹陷西北部可以通过HFX井、LFY井和XJz井进行井震标定来确定T80界面;而其他区域的T80界面则需要通过与珠一坳陷已钻井证实的文昌组洼陷内T80界面及其上下波组特征进行类比分析来确定。通常在珠一坳陷各洼陷内T70界面(珠海组底或恩平组顶)和T100界面(基底)之间有一个角度不整合面,具有明显的削截面特征,界面上下波组特征差异较大,故将该界面确定为T80界面,它的形成与区域构造演化有着密切的关系。

图2 西江主洼古近系地层分布及洼陷结构

另外,北部洼陷带T80界面及其上下波组特征与区域构造背景相吻合。以西江主洼为例,该洼陷受NE向边界大断层控制,整体表现为“北断南超,下断上坳”的箕状结构,洼陷内部及周缘近10口探井均未揭示文昌组。从过该洼陷的地震剖面(图2)可以看出,在钻井标定的T70界面与T100界面之间确实存在一个角度不整合面,且具有明显的“下削”不整合接触关系,界面上下波组特征差异较大,呈现出2期裂陷的特点:界面之上的地层具有“二元结构”特征,上部为高频、连续、强反射特征,下部为中频、中连续、中弱反射特征;界面之下的地层也具有“二元结构”特征,上部为低频、连续、中强反射特征,下部为中低频、中差连续、中弱反射特征。这种结构特征在北部洼陷带各洼陷中均呈现出相似的特点。因此,根据井震标定和地震反射特征类比确定了各洼陷的T80解释方案,并最终明确了北部洼陷带文昌组和恩平组的分布规模。

图3 珠一坳陷(陆丰-惠州-西江凹陷)文昌组和恩平组地层厚度图

根据北部洼陷带文昌组、恩平组厚度图及基底构造图,在研究区内划分出了8个洼陷,由西向东依次为西江主洼、西江23洼、惠州13洼、惠州8洼、惠州10洼、惠州5洼、陆丰1洼、海丰33洼(图3)。从洼陷结构来看,除了惠州8洼和陆丰1洼表现为双断地堑结构以外,其余6个洼陷均表现为北断南超的半地堑结构;从地层垂向叠置关系来看,可以分为“厚文昌、薄恩平”和“薄文昌、厚恩平”2种洼陷类型,其中西江主洼、西江23洼、惠州10洼、惠州5洼、海丰33洼为“厚文昌、薄恩平”型洼陷,而惠州13洼、惠州8洼和陆丰1洼为“薄文昌、厚恩平”型洼陷。对洼陷基底最大埋深、洼陷面积及文昌组最大厚度等进行比较,结果表明西江主洼文昌组分布规模最大,其基底最大埋深达7600 m,面积为1090 km2,最大厚度为2400 m;而恩平组沉积中心则主要分布在惠州8洼、惠州13洼及惠州10洼附近,最大沉积厚度也达到1600~2500 m。

2 沉积充填特征

研究表明,珠江口盆地在不同的构造演化阶段形成了不同的沉积充填特征,为生、储、盖层的形成奠定了物质基础,进而控制着盆地内油气生成、运移和聚集成藏。其中,伸展裂陷阶段对珠一坳陷北部洼陷带古近系烃源岩的形成与分布起到了重要作用,早期区域整体以陆相沉积环境为主,晚期遭受海侵而形成了海陆过渡相沉积,这段时期是文昌组和恩平组优质烃源岩形成的主要时期。

2.1 文昌组

文昌组沉积时期对应于珠琼运动形成的裂陷Ⅰ期,时代上相当于早中始新世,该时期盆地沉降速率加快,早期形成的基底断裂持续活动,湖盆扩大,水体加深,物源供给不充分,形成欠补偿沉积环境,在深洼处发育规模较大的中深湖相沉积,形成了珠江口盆地最重要的烃源岩。

由于珠一坳陷北部洼陷带文昌组地层分割性较强,钻遇该层段的钻井很少,且钻井均未揭示文昌组中深湖相烃源岩,因此需要系统分析各洼陷沉积充填特征,从而进一步客观评价其油气勘探潜力。笔者认为,地震相类比分析方法是目前资料条件下最适宜采用的方法。根据目前的钻井情况,钻遇文昌组的探井主要分布在珠一坳陷南部洼陷带,因此必须对钻井已证实的文昌组内部地震相-沉积相模式进行分析和总结,通过类比方法分析北部洼陷带文昌组沉积充填特征,进而对文昌组中深湖相优质烃源岩发育规模进行识别和判断。

根据珠一坳陷南部洼陷带已钻井证实的富烃洼陷文昌组井-震特征,总结出了洼陷内文昌组具有2种地震相特征,即弱(反射)—强(反射)—弱(反射)的三段式特征和强(反射)—弱(反射)的两段式特征,分别对应于2种沉积相模式,即“全旋回”相模式和“半旋回”相模式。第1种相模式以番禺4洼为典型代表(图4)。从地震相来看,文昌组为三分结构,上段和下段以中—低频、中连续、中—弱振幅地震反射特征为主,中段以低频、连续、强振幅地震反射特征为主。从沉积演化来看,文昌组沉积早期,湖盆水体较浅,沉积物近源快速堆积,粒度粗,以冲积扇—扇三角洲—滨浅湖相沉积为主;文昌组沉积中期,随着构造活动加剧,湖盆水体快速加深,物源供给不充分,洼陷内部发育较大规模的中深湖相沉积;文昌组沉积晚期,构造活动强度减弱,物源供给充分,湖盆整体水退,发育三角洲—滨浅湖相为主的沉积体系,从而形成了一套完整的“全旋回”相模式。第2种相模式以陆丰13N洼为典型代表(图5)。从地震相上来看,文昌组为两分结构,下段以中—低频、中—差连续、中—弱振幅地震反射特征为主,上段以低频、连续、强振幅地震反射特征为主。从沉积演化上来看,文昌组沉积早期,湖盆水体较浅,粒度较粗,以冲积扇—扇三角洲—滨浅湖相沉积为主,而后水体迅速加深,粒度变细,洼陷内部发育中深湖相沉积,陡坡带发育扇三角洲沉积,整体为一套“半旋回”相模式。无论是哪一种模式,其中三段式中部及两段式上部均对应于文昌组中深湖相沉积,表现为“低频、连续、强反射”地震特征:反射频率较低,一般每秒约10个同相轴;连续性很好,同相轴可稳定分布7~10 km;振幅较强,通过归一化处理,振幅范围为0.6~0.8。这种相标志可以作为判别洼陷内是否发育文昌组中深湖相优质烃源岩的有效证据。

图4 番禺4洼文昌组地震相-沉积相特征

图5 陆丰13N洼文昌组地震相-沉积相特征

通过地震相类比分析,认为珠一坳陷北部洼陷带文昌组具有与南部洼陷带相似的2种地震相-沉积相模式。惠州凹陷北部惠州10洼文昌组表现为第1种地震相-沉积相模式(图6),即文昌组为典型的三分结构,地震相呈现出弱(反射)—强(反射)—弱(反射)的三段式;从常规地震剖面上看,惠州10洼北部陡坡带发育具有高频率、中弱振幅杂乱地震反射特征的扇三角洲沉积,文昌组下段和上段发育具有高频率、中好连续、中弱振幅亚平行席状地震反射特征的滨浅湖相沉积,中段发育具有低频率、连续、中强振幅平行席状地震反射特征的中深湖相沉积。而西江主洼文昌组则表现为第2种地震相-沉积相模式(图7),即文昌组为典型的两分结构,地震相呈现出强(反射)—弱(反射)的两段式;从常规地震剖面上看,西江主洼北部陡坡带发育中高频、差连续、弱振幅杂乱楔形地震反射特征的扇三角洲沉积,文昌组下段发育中频率、中差连续、中弱振幅地震反射特征的滨浅湖相沉积,上段则发育具有低频率、连续、中强振幅平行席状地震反射特征的中深湖相沉积。

该方法也被运用到北部洼陷带其他洼陷文昌组沉积充填特征的研究中,结果表明北部洼陷带在文昌组沉积时期基底断裂持续活动,湖盆扩大,物源供给不充分,形成欠补偿沉积环境。地震相类比分析认为惠州5洼、海丰33洼和西江23洼文昌组也发育一定规模中深湖相沉积(图8),应具较好的勘探潜力,而惠州13洼、惠州8洼和陆丰1洼文昌组厚度较薄,以发育滨浅湖相沉积为主,油气勘探潜力有限。

图6 惠州10洼文昌组地震相-沉积相特征

图7 西江主洼文昌组地震相-沉积相特征

图8 珠一坳陷北部洼陷带文昌组和恩平组沉积相图

2.2 恩平组

根据珠江口盆地区域构造演化背景,恩平组沉积时期对应于珠琼运动形成的裂陷Ⅱ期,该时期盆地沉降速率减缓,物源补给充足,湖盆萎缩,形成大面积冲积平原、河流相和沼泽相沉积(但在始新世湖泊水体较深的地方仍然保留较大面积的湖相沉积),粒度较粗,反映沉积时水体较浅,其中沼泽相和浅湖相沉积是盆地重要的烃源岩。

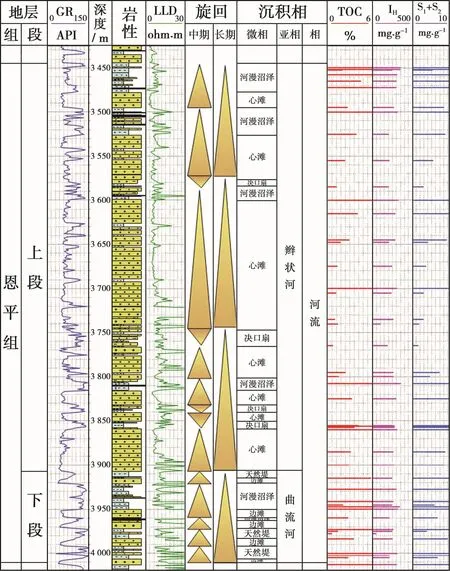

钻井揭示珠一坳陷北部洼陷带恩平组主要发育滨浅湖、湖沼、三角洲、扇三角洲及河流相沉积,由于钻井位置主要处于洼陷带周缘构造高部位,故多口钻井揭示恩平组均为河流相沉积。以惠州凹陷A1井为例(图9),该井钻遇恩平组565.5 m,地层岩性整体偏粗,砂岩含量较高,局部发育薄煤层,反映为水体较浅的沉积环境,其中下段为曲流河沉积,上段则发育辫状河沉积,局部发育薄煤层则反映某一段时期内该区域为河漫沼泽沉积环境。目前北部洼陷带内仅西江主洼B1井钻在洼陷内部构造高点上(图10),该井钻遇恩平组739 m,地层岩性整体较细,泥岩含量达到83%,浮游藻类较发育,反映为水体较深的沉积环境,整体以滨浅湖相沉积为主,中部煤系地层发育则反映局部一段时期内发育湖沼相沉积。

图9 惠州凹陷A1井恩平组沉积相与生烃潜力分析图

图10 西江主洼B1井恩平组沉积相与生烃潜力分析图

对北部洼陷带恩平组地震相类型进行了总结,恩平组主要发育9种地震相-沉积相类型(图11)。结合北部洼陷带恩平组厚度图,可以看出恩平组沉积中心主要位于惠州凹陷中部、东北部及西江主洼。在单井沉积相、地震相分析的基础上,结合恩平组厚度图,编制出北部洼陷带恩平组沉积相平面分布图(图8),可以看出在恩平组沉积时期,整个北部洼陷带广泛发育河流相、滨浅湖相、湖沼相及河沼相沉积,北部陡坡带发育冲积扇和扇三角洲沉积,南部缓坡带发育三角洲相沉积。其中,西江主洼发育较大规模的浅湖相沉积,面积为356 km2,而惠州10洼和惠州13洼浅湖相沉积范围较小;惠州8洼发育较大规模的湖沼相和河沼相沉积,仅湖沼相沉积范围就达到576 km2,而其他4个洼陷恩平组均以河流相沉积为主。

图11 珠一坳陷北部洼陷带恩平组地震相-沉积相模式

3 生烃潜力

3.1 文昌组烃源岩

珠江口盆地多年的勘探实践表明,大—中型油气田多集中分布在发育有文昌组中深湖相的富生烃洼陷的周缘[17-18],且洼陷内中深湖相分布面积越大,发育时间越长,烃源条件越好,周缘发现的油气也就越丰富。因此,中深湖相的分布规模决定了洼陷的勘探潜力,也决定了洼陷内部及周缘的勘探前景。

在珠一坳陷北部洼陷带8个洼陷中,惠州13洼、惠州8洼和陆丰1洼在文昌组沉积时期水体较浅,仅发育扇三角洲相和滨浅湖相沉积;西江主洼、惠州5洼、惠州10洼、西江23洼及海丰33洼在文昌组沉积时水体较深,发育一定规模的中深湖相沉积,因此应具有较好的生烃潜力。从珠一坳陷北部洼陷带文昌组烃源岩成熟度Ro平面分布图(图12)上看,西江主洼、惠州5洼、惠州10洼、西江23洼及海丰33洼文昌组烃源岩目前均处于成熟—高成熟状态。估算结果表明,西江主洼文昌组烃源岩生烃量最大,其次为惠州5洼和惠州10洼。

3.2 恩平组烃源岩

北部洼陷带已发现油田及含油构造的油源特征分析表明,除了主力烃源岩文昌组的贡献外,还存在恩平组烃源岩的贡献。多口井油源分析显示,双杜松烷/C30藿烷为高值,且4甲基甾烷为低值,具备恩平组陆源高等植物有机质特征,反映原油具有来自恩平组烃源岩的贡献,由此可见北部洼陷带恩平组具有较好的生烃能力。

前人研究认为,珠江口盆地珠三坳陷文昌A凹陷恩平组发育沼泽相和浅湖相2套烃源岩[19],厚度500~1000 m,干酪根类型为Ⅱ2—Ⅲ型,以生气为主,沼泽相煤系泥岩和浅湖相泥岩具有一定的生烃潜力。在此基础上,结合珠一坳陷北部洼陷带恩平组沉积特征,类比分析认为北部洼陷带恩平组也发育沼泽相煤系泥岩和浅湖相泥岩2套有利烃源岩,如西江主洼A1井恩平组浅湖相泥岩和惠州凹陷B1井恩平组沼泽相煤系泥岩对应的有机质丰度值均为高值(图9、10)。

对珠一坳陷北部洼陷带恩平组不同沉积相烃源岩地化数据的统计分析结果表明,湖沼相煤系烃源岩与浅湖相烃源岩的生烃潜力均较好且泥岩厚度大,总体评价要优于河沼相煤系烃源岩,故推断北部洼陷带恩平组应主要发育湖沼相和浅湖相2套烃源岩。从北部洼陷带恩平组成熟度模拟分析结果(图12)可以看出,西江主洼、惠州10洼、惠州8洼及惠州13洼恩平组烃源岩成熟度Ro值为0.9%~1.1%,总体处于成熟状态,烃源岩评价为一般—较好,干酪根类型以Ⅱ2型为主,部分为Ⅱ1型,主要生油,少量生气。通过对北部洼陷带恩平组生烃潜力综合评价分析,认为北部洼陷带恩平组总生烃量较大,其中惠州8洼生烃量最大,其次为西江主洼。

图12 珠一坳陷北部洼陷带文昌组和恩平组烃源岩成熟度平面分布图

4 结束语

通过对珠一坳陷北部洼陷带勘探潜力的整体评价,指出了西江主洼等一批潜在富生烃洼陷具有较好的勘探潜力,应成为珠江口盆地北部浅水区重要的勘探领域;并且随着该区勘探程度的不断提高,本次研究取得的成果认识将对珠江口盆地北部的新区勘探产生重要影响。

[1] 施和生,于水明,梅廉夫,等.珠江口盆地惠州凹陷古近纪幕式裂陷特征[J].天然气工业,2009,29(1):35-40.

[2] 朱伟林,张功成,高乐.南海北部大陆边缘盆地油气地质特征与勘探方向[J].石油学报,2008,29(1):1-9.

[3] 陈长民.珠江口盆地东部石油地质及油气藏形成条件初探[J].中国海上油气:地质,2000,14(2):73-83.

[4] 李家彪,金翔龙,高金耀.南海东部海盆晚期扩张的构造地貌研究[J].中国科学:D辑,2002,32(3):239-248.

[5] 邓运华.试论中国近海两个坳陷带油气地质差异性[J].石油学报,2009,30(1):1-8.

[6] 邓运华.试论中国近海两个盆地带找油与找气地质理论及方法的差异性[J].中国海上油气,2012,24(6):1-5.

[7] 何家雄,吴文海,祝有海,等.南海北部边缘盆地油气成因及运聚规律与勘探方向[J].天然气地球科学,2010,21(1):7-17.

[8] 姚伯初,万玲,吴能友.南海新生代构造演化及岩石圈三维结构特征[J].地质通报,2005,24(1):1-8.

[9] 马文宏,何家雄,姚永坚,等.南海北部边缘盆地第三系沉积及主要烃源岩发育特征[J].天然气地球科学,2008,19(1):41-48.

[10] 朱伟林,米立军,高阳东,等.大油气田的发现推动中国海域油气勘探迈向新高峰:2012年中国海域勘探工作回顾[J].中国海上油气,2013,25(1):6-12.

[11] 朱伟林,米立军,高阳东,等.领域性突破展现中国近海油气勘探前景:2011年中国近海油气勘探回顾[J].中国海上油气,2012,24(1):1-5.

[12] 杜家元,施和生,丁琳,等.惠州凹陷油气成藏期次划分及其勘探意义[J].中国海上油气,2009,21(4):221-226.

[13] 张水昌,龚再升,梁狄刚,等.珠江口盆地东部油气系统地球化学—Ⅰ:油组划分、油源对比及混源油确定[J].沉积学报,2004,22(S1):15-26.

[14] 李友川,陶维祥,孙玉梅,等.珠江口盆地惠州凹陷及其邻区原油分类和分布特征[J].石油学报,2009,30(6):830-834.

[15] 施和生,朱俊章,姜正龙,等.珠江口盆地珠一坳陷油气资源再评价[J].中国海上油气,2009,21(1):9-14.

[16] 李友川,邓运华,张功成.中国近海海域烃源岩和油气的分带性[J].中国海上油气,2012,24(1):6-12.

[17] 傅宁,李友川,徐建勇,等.珠三坳陷文昌组中深湖相烃源岩新的生物标志化合物组合模式与油源对比[J].中国海上油气,2012,24(4):13-19.

[18] 施和生,朱俊章,姜正龙,等.珠江口盆地珠一坳陷油气资源再评价[J].中国海上油气,2009,21(1):9-14.

[19] 甘军,张迎朝,邓勇,等.珠江口盆地西部文昌A凹陷古近系天然气富集主控因素与勘探方向[J].中国海上油气,2009,21(6):367-371.

Evaluation of latent Paleogene hydrocarbon-rich sags in the northern sag belt,Zhu 1 depression,Pearl River Mouth basin

Guo Gang Deng Yunhua Wu Jingfu Wu Keqiang zhao zhigang Yu Kaiping Ding Liang

(CNOOC Research Institute,Beijing,100027)

In the northern sag belt,zhu 1 depression,Pearl River Mouth basin,there are eight Paleogene sags,five of which are believed to contain Wenchang formation sediments of semideep lacustrine facies according to the analogy of seismic facies,with their larger distribution in Xijiang First,Huizhou 5 and Huizhou 10 sags.During Enping formation sedimentation,the northern sag belt was in a confined,palustral and shallow water environment,and the main source rocks in Enping formation are the coal-measure mudstone of lacustrinepalustral facies and the shale of shallow lacustrine facies,with the largest distribution of the lacustrine-palustral facies in Huizhou 8 sag and the larger distribution of the shallow lacustrine facies in Xijiang First sag.By comprehensively analyzing the distribution,thermal maturity and basin hydrocarbon-generation simulation indicators of the two sets of source rock in Wenchang and Enping formation,it is considered that Xijiang First,Huizhou 5,Huizhou 10 and Huizhou 8 sags are latent hydrocarbon-rich sags with great exploration potential.

Pearl River Mouth basin;zhu 1 depression;the Northern sag belt;Wenchang formation;Enping formation;latent hydrocarbon-rich depression;distribution

2013-08-26改回日期:2013-11-11

*国家科技重大专项“近海富烃凹陷资源潜力再评价和新区、新领域勘探方向(编号:2011z X05023-001)”部分研究成果。

郭刚,男,工程师,2007年获中国地质大学(北京)博士学位,主要从事沉积和石油地质综合研究。E-mail:guogang@cnooc.com.cn。

(编辑:周雯雯)