认识和技术创新推动中国近海油气勘探再上新台阶

——2013年中国近海勘探工作回顾

2014-08-07朱伟林米立军高阳东

朱伟林 米立军 高 乐 钟 锴 高阳东

(中国海洋石油总公司)

认识和技术创新推动中国近海油气勘探再上新台阶

——2013年中国近海勘探工作回顾

朱伟林 米立军 高 乐 钟 锴 高阳东

(中国海洋石油总公司)

2013年中国近海油气勘探延续了近年来的良好形势,自营勘探新发现石油和天然气三级地质储量再创历史新高。文中回顾了2013年中国近海油气勘探主要成果及特点,总结了勘探取得突破的主要原因,并指出了今后勘探面临的挑战与对策。

中国近海;油气勘探;主要成果;突破原因;挑战与对策

近年来,中国近海油气勘探工作遵循“坚持寻找大中型油气田”的勘探思路,通过扎实的基础研究和区域研究,依靠认识创新和技术进步,油气勘探步入了历史最好时期,不但发现了一批亿吨级油田和千亿立方米气田,而且自营勘探新发现石油和天然气三级地质储量也屡次刷新历史纪录,为中国海洋石油工业的持续高速发展奠定了坚实的资源基础[1-5]。

2013年,中国近海取得了原油和天然气勘探的全面丰收,油气储量发现再创历史新高。尤为可喜的是,通过认识创新和技术进步,我们不仅在经历了数十年勘探的勘探老区持续扩大了储量发现,新发现了一批大中型油气田,还拓展了一批勘探新区和新领域;此外,针对稠油测试技术攻关也获得了重大突破,有望盘活以往深埋地下的巨大储量资源。

1 2013年勘探主要成果及特点

2013年,中国近海勘探部署继续紧紧围绕勘探成熟区、滚动区和新区新领域展开,不仅成功评价了15个含油气构造,还新获得了10个商业发现,延续了勘探的良性循环(图1)。

1.1 通过认识创新,勘探成熟区持续获得新突破

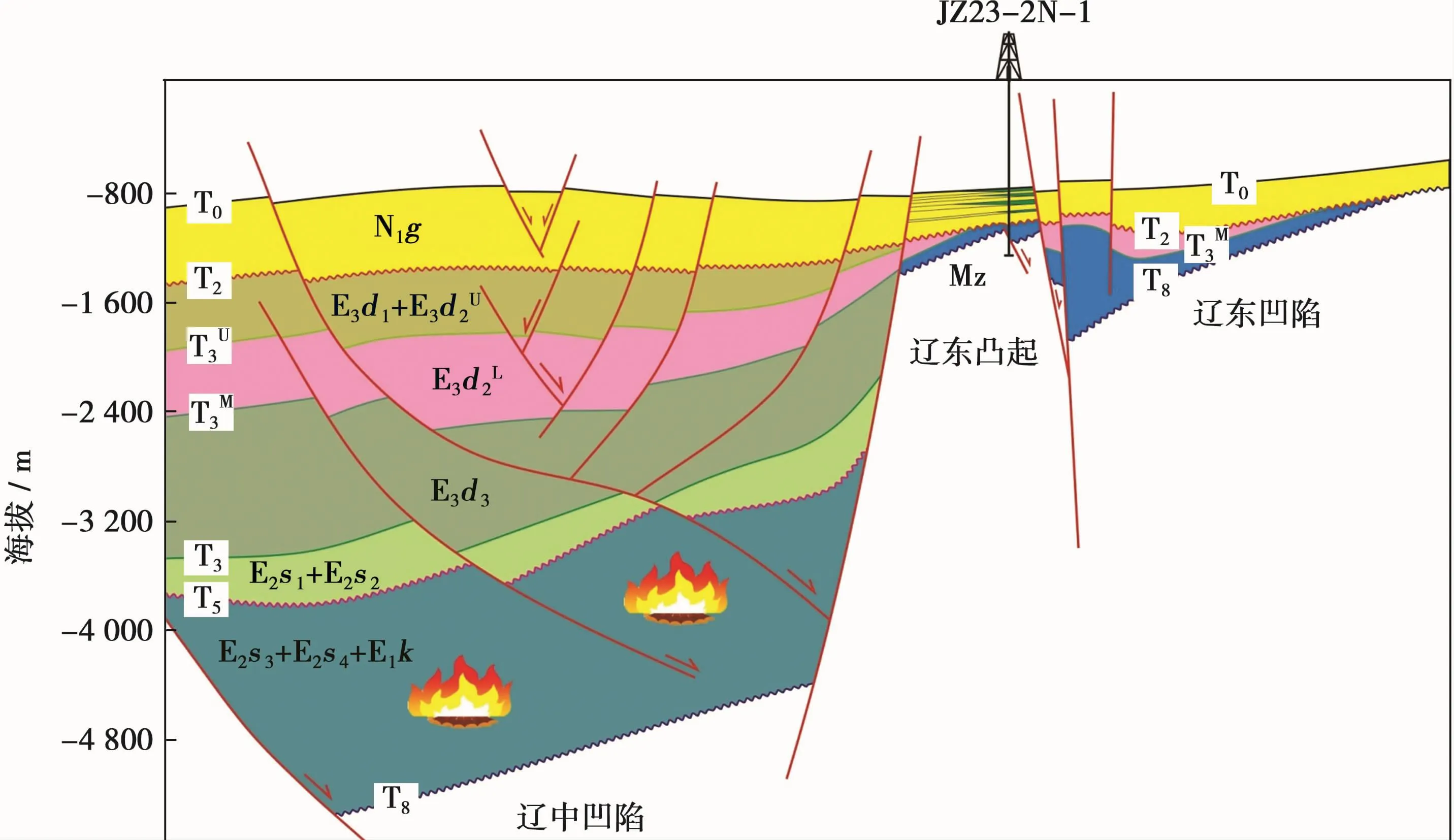

1.1.1转换勘探思路,渤海辽东凸起北段新近系勘探获得重大突破

图1 2013年中国近海主要勘探成果分布示意图

锦州23区位于辽东凸起北段,紧邻辽中凹陷北洼,发育一系列受边界断层控制的复杂断块圈闭。尽管辽中凹陷是渤海海域早期被证实的4个富生烃凹陷之一,但辽东凸起北段从上世纪90年代开始先后经过3轮的自营与合作勘探,共在11个构造钻探13口探井,一直没有获得突破。本区已钻的13口探井主要分布在凹陷内的古近系和凸起上的潜山和新近系,分析认为储盖组合和油气输导体系是成藏条件的两个核心因素。因此,近几年重点针对这2个方面加强了研究工作,最终通过整体解剖,转变勘探思路,获得了突破。

研究表明,新近纪以来辽中北洼是下辽河坳陷的汇水中心,新近系馆陶组和明化镇组为辫状河-曲流河沉积,发育多期富泥沉积,形成了多套较好的储盖组合,砂岩厚度大、储层物性好的认识已得到本区钻井的证实[6]。因此,锦州23区主要勘探目的层系由古近系沙河街组和东营组转向新近系馆陶组和明化镇组。

锦州23-2构造的西侧发育一系列北东东向小断层组成的次级断裂带。该构造区新近系断层数量明显多于古近系,且晚期断裂有明显的活化期,有利于油气运移(图2)。通过优选,钻探了Jz23-2N-1井和Jz23-2-1井,均获得了较好油气发现,证实了本区的成藏条件和勘探潜力。

图2 渤海辽东凸起北段油气成藏模式图

1.1.2深化走滑转换带控藏机理研究,渤海莱西构造带垦利9-5/6构造再获大中型油田发现

垦利9-5/6构造位于黄河口凹陷以南的莱西构造带垦东凸起东北部斜坡,为受郯庐走滑断裂带莱西段控制的呈东西向展布的半背斜构造。研究认为,莱西走滑断层对垦利9-5/6构造成藏的影响可概括为“控圈、控砂、控藏”三个方面[6]。首先,垦利9-5/6构造是由走滑断裂带形成的近东西向断层和北西—南东向断层控制形成;其次,本区明化镇组是受走滑控制的河流相沉积,砂地比30%~50%,多期河流相砂体叠合成板型砂体;第三,垦利9-5/6构造处在黄河口凹陷成藏体系的最南端,走滑断裂的活动是油气能够长距离运移到该构造带的关键因素。钻探结果表明,垦利9-5/6油藏油柱高度大,从北向南聚集层位逐渐变浅,该区带油藏是从北部黄河口凹陷向南呈“阶梯式”运聚模式(图3)。

图3 渤海莱西构造带浅层油气成藏模式图

目前,在莱西构造带垦利9-5/6构造已钻5口探井,平均单井油层厚度超过80 m,主要位于明化镇组;油层埋深较浅,20℃原油相对密度在0.97~0.98之间,单层DST测试原油产量超过30 m3/d,证实了该区带具备形成中型以上油田的地质条件。

1.1.3精细整体解剖,渤海莱州湾凹陷南部斜坡带勘探获得领域性突破

垦利10-4构造位于莱州湾凹陷南部斜坡带,与垦利10-1油田“隔洼相望”。自上世纪80年代以来,该区带先后钻探了3个目标,但均未获得勘探突破。分析认为,3口探井失利的原因主要是对斜坡结构认识不清和对主干断裂控藏作用研究较为薄弱,因此要开展滑脱断层精细研究,同时要针对凹陷东部储盖条件不落实的问题开展中深层储层技术联合攻关,准确预测有利储盖分布区[6]。

利用新采集处理的三维地震资料,结合周边已钻井成果对莱州湾凹陷南部斜坡带进行了精细解剖和系统地质研究。首先,莱州湾北洼是一个具有多套优质烃源岩、多期次排烃的富生烃洼陷,生烃潜力大,油源供给充足,已被凹陷北部的垦利10-1油田所证实;其次,莱州湾凹陷南部斜坡带长期处于油气运移低势区,尽管馆陶组、明下段缺乏储层而不利于油气垂向输导,但东营组厚层砂体能够形成“毯式”输导体系,有利于油气横向输导;第三,莱州湾凹陷南部斜坡带发育多个大型构造圈闭,具备形成大中型油气田的有利场所;第四,莱州湾凹陷南部斜坡带沙三上段发育大型辫状河三角洲前缘沉积与高位域湖相泥岩,储盖配置优越(侧封条件是成藏关键),具有多套有利储盖组合,具备形成复式油气藏的有利条件(图4)。经过研究与优选,锁定垦利10-4构造作为本区突破口,2013年在该构造钻探了KL10-4-1井,在沙河街组三角洲储层发现油层47.4 m,差油层0.8 m,测试获日产原油399 m3,创莱州湾凹陷目前单层测试产能纪录。

图4 渤海莱州湾凹陷油气成藏模式图

1.1.4深入分析成藏条件,渤海庙西凹陷新近系勘探获得成功

庙西凹陷是渤海边缘小型凹陷,凹陷面积小、埋深相对较浅,其勘探潜力未受到足够的重视。蓬莱9-1油田的发现证实了庙西凹陷具备一定的生烃潜力[3],凹陷内探井钻遇油层样品分析结果也进一步证实了庙西北洼沙一段、东营组均为有效烃源岩。

研究认为,油气的垂向输导能力是庙西凹陷新近系油气成藏的关键,长期活动断裂带是庙西北洼新近系勘探的有利区带。蓬莱15-2构造位于庙西北凸起东侧边界断层下降盘,是由一组近东西向断层控制的鼻状构造群,该区在新近系发育“极富砂型”浅水三角洲,三角洲朵体频繁迁移使得砂体极为发育且分布非常复杂,砂岩百分含量高,主要目的层砂地比20%~60%;该区砂体单层厚度较大、砂泥岩交替频繁,横向变化快、储层非均质性强(图5),沟通油源的断层活动强度和时间的差异性影响了油气的运移和保存,进而影响了油气富集的层位,蓬莱15-2构造北区断层晚期活动性强于南区,对油气运移更为有利[6]。经过钻探,蓬莱15-2构造单井平均油层约72 m,是一个以层状构造为主的稠油油田,局部发育一些构造-岩性复合油气藏,油藏丰度高。蓬莱15-2油田的发现,证实了盆地边缘小型洼陷可形成高丰度油气藏的认识,为渤海边缘小型洼陷勘探树立了信心。

图5 渤海庙西凹陷蓬莱15-2油田成藏模式图

1.1.5细化油气运移方向研究,使老油区又有新发现

涠西南凹陷是北部湾盆地已证实的富生烃凹陷,勘探程度较高。涠洲12-11构造位于涠西南凹陷涠洲12-8构造脊北部斜坡带,紧邻涠洲12-2油田,是古近系涠洲组、流沙港组断块-地层超覆复合圈闭。

涠洲12-11构造区周围已发现涠洲12-2、涠洲12-8油田,证实了该区域为涠西南凹陷B洼油气有利运移方向,凹陷内部油气已沿断层、基底不整合面等运移通道向构造脊斜坡带聚集成藏。综合地质研究分析认为,涠洲12-11构造流二段下层序发育滩坝砂体,而流三段以大规模扇三角洲沉积为主,储层较为发育,且流二段、流三段向南超覆到斜阳凸起基底之上;涠洲12-11构造位于油气运移关键路径之上,与涠洲12-2油田成藏条件类似,成藏可能性大[7]。经过钻探,涠洲12-11构造流二段和流三段均获油气发现,初步估算地质储量达中型油田规模,是近几年北部湾盆地最大的油气新发现。

1.2 加强基础研究与区域分析,勘探新区继续成功拓展

1.2.1开平凹陷首获勘探突破

开平凹陷位于珠江口盆地珠二坳陷中部,由主洼、北洼、西洼、西南洼和东洼等5个次洼组成,凹陷总面积近5000 km2,基底最大埋深近10000 m,其中位于东部地区的凹陷面积约3800 km2,水深200~500 m,文昌组最大地层厚度近5000 m。

开平凹陷的勘探工作始于20世纪80年代,1987年到1995年间在周缘隆起先后钻探3口井,其中BY7-1-1井显示最好,在珠江组及恩平组见少量(微量)油斑,KP6-1-1、KP9-1-1井显示较弱或无任何显示。这3口井的钻探失利对该区产生很大的负面影响,导致开平凹陷17年来没有钻井。前人在开平凹陷曾进行多轮次系统研究,取得了丰富的研究成果并达成一定共识:①凹陷具下陆上海、下断上拗的双层结构,古生物表明恩平期曾遭受海水侵扰;②凹陷(主洼)具备生烃能力;③储盖组合良好,三角洲及扇三角洲发育,尤其是中央断裂背斜带(现指KP11/KP10断裂背斜带)储集体主要以文昌期三角洲水下河道、河口坝为主;④圈闭相对较落实,类型多,尤以临近主洼的断块及岩性圈闭为主;⑤浅层断裂不发育,运移主要以近源短距离运移为主,因此中央断裂背斜带文昌组是有利勘探区域。但是,人们对开平凹陷是否生烃以及生烃潜力如何存在认识上的分歧。开平主洼是否具备生烃条件、生烃潜力及储盖条件如何等问题一直靠模式及类比分析而得,缺乏实际支撑资料,这也是开平凹陷近20年勘探一直处于停滞期的主要原因[8]。

为了证实开平凹陷的生烃能力和勘探潜力,2013年对凹陷内靠近主洼的开平11-1构造进行了钻探,KP11-1-1井测井在珠海组发现油层3.8 m,在恩平组发现油层23.0 m、差油层2.1 m,对恩平组油层进行测试获平均日产油26.1m3,实现了开平凹陷油气勘探的历史性突破(图6)。

图6 珠江口盆地开平凹陷KP11-1-1井恩平组主要油层段测井解释图

图7 琼东南盆地陵水凹陷陵水13-2气藏剖面示意图

1.2.2陵水凹陷北坡首获油气发现

陵水13区岩性圈闭群位于琼东南盆地陵水凹陷的北坡,是梅山组底部发育的重力流海底扇,其中陵水13-2岩性圈闭位于整个砂体高部位。

2011年在陵水凹陷中南部钻探了LS22-1-1井,该井在莺歌海组二段发现高成熟度天然气藏,证实了陵水凹陷的生烃能力和勘探潜力。位于陵水13-2岩性圈闭北部的LS2-1-1井钻探结果证实了三亚组三角洲砂岩发育,储层厚度大、粒度粗,15.5 Ma区域海平面下降形成陵水13区海底扇沉积,预测目的层物性较好。已钻井证实目标区梅山组主要为浅海—半深海沉积环境,整体为泥包砂沉积背景,有利于岩性圈闭发育。分析认为,陵水13-2砂体低部位存在沟通深部烃源的断裂带,断裂晚期活动活跃有利于天然气向砂体高部位充注[7]。

为了证实陵水凹陷中新统坡折带重力流岩性圈闭群的含气性,2013年钻探LS13-2-1井,在梅山组发现气层16.6 m、差气层25.5 m,证实了陵水凹陷北部坡折带岩性圈闭勘探的潜力(图7)。

1.2.3乌石凹陷成功拓展

乌石17-2构造位于乌石凹陷东区中央反转构造带,西距乌石16-1油田约3 km,主要目的层由近东西向的断层分割成北、中、南等3个断块。

乌石17-2构造脊为油气运移的有利指向,乌石17-2构造东区多口井在流三段I、II油组钻遇厚层油层,但因储量规模不足尚不能开发。而乌石17-2构造西区高点所在圈闭具有似背斜形态,圈闭类型好,埋深浅,处在油气运移的必经之路上,总体潜在资源量大,具有较大的勘探潜力,是进一步扩大乌石凹陷储量规模的有利区带。

乌石17-2构造流三段II油组发育北东向扇三角洲砂岩体系,储层发育,厚度较大,构造西区发育水下分流河道有利微相,且目标区距离物源较远,储层分选性好,预测物性优于东区已有钻井。如果WS17-2-8井钻探再获得良好油气发现,将能进一步落实乌石17-2构造储量规模,大大提升该区域及周边有利圈闭的勘探价值,促进乌石凹陷早日立架建产[7]。

2013年钻探的评价井WS17-2-8/Sa井,测井解释油层98.6 m、差油层15.3 m,气层15.8 m、差气层5.0 m,对流三段、流二段进行测试均获得商业油气发现(图8)。乌石17-2的评价成功,不仅证实了乌石凹陷的勘探潜力,而且可带动周围乌石16-1、乌石16-2、乌石17-1等含油气构造的联合开发,尽早建成新的油气生产基地。

1.3 海上稠油测试技术获重大突破,使地下封存的稠油储量有望得到解放

旅大5-2N特稠油藏位于渤海辽西南洼北部的辽西低凸起西侧下降盘,紧邻绥中36-1油田。1988年在该构造钻探了Sz36-1-17井,在新近系见到良好油气显示,但当时测井解释并未解释出油层。2012年在该构造钻探LD5-2N-1井,多方法综合落实其“沥青质砂岩”为“特稠油油层”。分析认为,旅大5-2N油藏油层集中,油层厚度大,钻遇油层井油层厚度平均103 m,油品性质呈低硫、高胶、高沥青、特稠的特点,密度1.006 g/cm3(20℃),粘度36518 mPa·s(50℃),硫含量0.426%,胶质19.10%,沥青质16.56%,凝固点26℃[6]。

图8 北部湾盆地乌石凹陷乌石17-2油田成藏模式图

为了给油田取得必要的流体性质和产能资料,进而指导油田开发,2013年决定在LD5-2N-2井进行特稠油测试工艺攻关,针对该油藏新近系储层特点以及油品特点制定了4项措施:一是裸眼射孔,大压差淘砂解放近井束缚;二是进行砾石充填防砂;三是强化储层保护,防止粘土膨胀;四是优化多元热流体注入参数,注入水量2000 t,并全井筒保温[6]。经过不懈努力,LD5-2N-2井热采试验获得了重大成功。热采前,螺杆泵抽井口无液体返出。实施热采工艺,馆陶组热采自喷阶段累计达8天,平均日产油80.28 m3。之后,采取螺杆泵抽方式,获得日产油55.34 m3。

LD5-2N-2井特稠油藏测试成功,是渤海勘探史上具有里程碑意义的突破,为解放地下封存的大批稠油资源提供了宝贵的经验。

2 2013年勘探取得突破的主要原因

2.1 继续坚持寻找大中型油气田的勘探思路,不断优化风险投资组合

中国近海油气资源丰富,总体探明程度仍然相对较低[4]。因此,继续坚持以寻找大中型油气田的勘探思路来开展各项工作,是中国近海油气勘探取得突破的根本保证,包括加强中国近海含油气盆地的基础地质研究和区域地质研究,不断探索新区新领域;继续加大成熟区勘探投入,确保储量发现稳定增长;积极推进深水区天然气领域勘探,为实现公司油气勘探的可持续发展寻找后备领域。同时,以优化风险投资组合进行勘探部署的科学布局,是实现高效勘探的重要保证。近年来将成熟探区、滚动探区与风险探区的勘探投资比例保持在3∶1∶1的成功实践,避免了决策的盲目性和随意性,大大降低了勘探风险,提高了勘探成功率和勘探的效益。

2.2 认识创新、转变思路是保持储量持续增长的基础

中国海域整体探明程度不高,在历经数十年的勘探后,勘探成熟区待钻构造的面积越来越小,数量越来越少,油气藏类型趋于复杂。因此,认识创新和技术进步是中国海域油气储量持续增长的关键。

近几年,对成熟区开展三维地震的“整体部署、分步实施”,为全面重新认识地下的地质情况奠定了良好的资料基础,一系列大中型油气田的发现就得益于此。例如,从2006年至今,在渤海基本上实现了三维地震全覆盖,为全面认识渤海油气地质条件创造了基础,推动了渤海一批大中型油气田的发现;近年来加强了对莺歌海盆地成熟区三维地震的整体部署和研究工作,东方13区大型气田的发现首先应归功于区域研究获得了新的认识;东海盆地针对区域沉积条件和优质储层分布的研究也取得了新的认识,展示了西湖凹陷新的勘探前景。

2.3 技术创新是保持油气储量持续增长的关键

勘探技术的进步以及包括地球物理采集、处理技术和录井、测井、测试在内的井筒技术创新和针对性的技术攻关[9-11],为近年来勘探持续获得发现提供了重要保障。

2.3.1地球物理采集、处理新技术的应用,为地质研究提供了更为准确的信息

1)稳步推进海底电缆三维地震采集新技术,提高分辨率、信噪比。近两年在北部湾盆地涠西南凹陷和乌石凹陷以及渤海海域部署了一批三维海底电缆采集工作量,经过处理,地震资料质量有了明显提高。其中,在渤海部署二次三维工作中先进行了采集试验,经过处理得到满意的成果后才落实部署,保证了二次三维效果。

2)开展关键配套技术攻关,渤海地震资料处理取得成效,改善了中深层、潜山内幕成像。中深层地震资料品质太差是长期困扰渤海海域勘探的关键问题,在总结多年地震资料处理经验的基础上,虽然在时间域叠前处理方面有了明显的改善,但对中深层地震资料品质的改善还不够理想。近年来,通过引进国外新的三维叠前深度偏移技术,经过精细处理获得了好的效果,特别是潜山内幕成像问题得到了有效解决,为地质研究提供了更为准确的信息。

3)SDM浅水去多次波新技术在浅水区得到了广泛应用,多次波压制效果显著。浅水区多次波是海上地震资料采集时就规避不了的问题,在处理中如何压制浅水多次波一直是业界的难题。近年来,在处理方法上进行了技术攻关,创新提出了SDM技术。该技术是基于相关谱计算海底模型进行海底多次波预测并进行衰减,不依赖于完整海底反射信息,对浅水区的多次波压制效果显著,目前已在莺歌海盆地乐东模糊区成像等处理中得到了成功应用。

2.3.2测试技术的创新组合应用,解放了一大批油气储量

1)渤海旅大5-2N油田特稠油热采测试取得巨大成果。在LD5-2N-2井的特稠油测试中,针对该井油层地层疏松、原油粘度大、密度高、油层温度低的特点,勘探作业人员在对地层信息细致分析的基础上采取了裸眼射孔与大压差淘砂、砾石充填防砂、储保防膨、全井筒保温等一系列的技术措施,使得这个沉睡多年的稠油区块重新燃起了生机,取得了历史性突破。

2)渤海秦皇岛29-2E区块酸化作业效果显著。在QHD29-2E-5井酸化测试中,针对地层岩性比较复杂(以岩屑砂岩、粉砂岩、凝灰质细砂岩、凝灰质角砾岩、泥岩为主)及相关特点,做好岩屑溶蚀实验和优化配方工作,测试获得良好产能,加深了对油藏规模和性质的认识,对该区域下一步勘探具有引领意义。

另外,其它作业技术的引进、集成和创新也为勘探成果的取得提供了强有力的技术保障。例如,速星封隔器的引进大大提升了中国近海低渗地层取样泵抽效率;大直径旋转井壁取心(是常规旋转取心的3.75倍)在南海西部的成功应用,不但节省了作业时间,还大幅降低了钻井费用;Pre Vue地层孔隙压力监测评价技术与随钻测井等数据联合使用技术在南海西部高温高压井中发挥了显著优势,避免了由于压力预测不准而带来的地质风险,加强了钻井工程安全,其中Pre Vue地层孔隙压力监测评价技术已在南海西部HTHP区域应用20多口井,PreVue压力监测值与MDT值的误差仅0.5%~3.0%。

3 今后勘探面临的挑战及对策

随着公司的高速高效发展,特别是中国近海油气产量的不断迅速增长,完成年度100%储量替代率的任务也越来越重。更为严峻的是,储采比将可能随着产量攀升而相应下降成为勘探人员面临的重大挑战。另外,随着勘探成熟区勘探程度的进一步提高,勘探的难度越来越大,勘探开发成本的逐年上升也带来了新的挑战。因此,勘探人员应居安思危,继续不断开拓进取,加强忧患意识。

3.1 继续加大成熟区勘探投入,确保储量持续增长

勘探成熟区在今后相当长一段时期仍是中国近海储量增长的主要战场,继续加大成熟区勘探投入是确保储量增长最现实的措施。要继续在认识上拓宽思路,继续以寻找大中型油气田为指导思想,牢牢抓住勘探的主力层系,继续深挖潜力,同时拓展勘探的新层系和新类型。例如,岩性圈闭勘探和研究应摆脱以往围绕在构造周边拓展的思维束缚,从沉积体系的宏观尺度和砂体展布的微观尺度相结合拓展新思路等。

3.2 继续做好勘探开发一体化工作,提高勘探开发的效率

在油田设施的周边继续做好勘探开发一体化工作,在管理细则和研究部署上体现勘探开发工作的一体化,充分利用现有设施带动油田新层系和周边未钻构造、岩性体的勘探,盘活已发现、未动用的一批探明及控制储量。

3.3 继续拓展勘探新区和新领域,保持勘探工作可持续发展

在近几年勘探取得突破的南海乌石、开平及陵水等凹陷,围绕已发现的构造继续拓展储量发现规模,尽快建立生产设施,以点带面,使之尽快成为新的储量和产量增长点。同时,每年要保持一定的投资比例继续探索勘探新区和新领域,为勘探工作可持续发展提供后备领域。另外,我国南海中南部发育的14个沉积盆地,从烃源条件和已发现的油气田数量看[5],石油天然气资源丰富,勘探潜力巨大,将是我国未来油气储量和产量的主要增长区之一。

3.4 继续加强针对性技术攻关

2013年我们在旅大5-2N油田稠油热采测试方面取得了一定的突破,但真正解放渤海所有的稠油资源还需要进一步开展技术攻关。而且,随着勘探的深入,中国近海低孔渗油气储量所占比例也逐渐增加。因此,继续加强稠油和低孔渗油气藏产能的技术攻关,将为中国近海的油气勘探开辟新的广阔领域。

4 结束语

2013年,中国近海油气勘探再创历史最好成绩,延续了近年来的良好形势,为公司更好更快发展奠定了坚实的储量基础;但我们也必须清醒地认识到中国近海油气勘探面临的严峻形势。2014年,我们要继续坚持以寻找大中型油气田为指导思想,不断优化风险投资组合,大力推进南海深水天然气勘探力度,加强稠油和低孔渗油气藏产能的技术攻关,争取油气勘探能够继续获取大的发现。

[1] 朱伟林,米立军,钟锴,等.油气并举再攀高峰——中国近海2010年勘探回顾及“十二五”勘探展望[J].中国海上油气,2011,23(1):1-6.

[2] 朱伟林,米立军,高阳东,等.领域性突破展现中国近海油气勘探前景——2011年中国近海油气勘探回顾[J].中国海上油气,2012,24(1):1-5.

[3] 朱伟林、米立军、高阳东,等.大油气田发现推动中国海域油气勘探迈向新高峰——2012年中国海域勘探工作回顾[J].中国海上油气,2013,25(1):6-12.

[4] 朱伟林.中国近海油气勘探进展[J].中国工程科学,2010,12(5):18-24.

[5] 朱伟林,张功成,钟锴,等.中国南海油气资源前景[J].中国工程科学,2010,12(5):46-50.

[6] 夏庆龙.渤海油田2013年勘探成果及下步勘探部署建议[R].中海石油(中国)有限公司天津分公司,2013.

[7] 王振峰.南海西部海域2013年勘探成果总结及下步勘探部署建议[R].中海石油(中国)有限公司湛江分公司,2013.

[8] 施和生.南海东部海域2013年勘探任务完成情况及下步勘探部署建议[R].中海石油(中国)有限公司深圳分公司,2013.

[9] 王守君.海底电缆地震技术优势及在中国近海的应用效果[J].中国海上油气,2012,24(2):9-12,35

[10] 李绪宣,王建花,张金淼,等.南海深水区地震资料采集设计和处理关键技术及其野外试验效果[J].中国海上油气,2013,25(6):8-14.

[11] 谭忠健,许兵,冯卫华,等.海上探井特稠油热采测试技术研究及应用[J].中国海上油气,2012,24(5):6-10.

The innovation in knowledge and techonology has given impetus to reaching a new stage in hydrocarbon exploration offshore China:a review of 2013 offshore exploration in China

zhu Weilin Mi Lijun Gao Le zhong Kai Gao Yangdong

(CNOOC,Beijing,100010)

2013 hydrocarbon exploration offshore China has continued making high success,with the new discovered 3 grades of geologic reserves of oil and gas reaching another historical peak.In this paper,the main achievements and characteristics of 2013 hydrocarbon exploration offshore China are reviewed,the major experiences of exploration success in recent years are summarized,and the problems that face future exploration and the measures to deal with them are pointed out.

offshore China;hydrocarbon exploration;main achievement;success experience;challenge and countermeasure

2014-01-20

(编辑:崔护社)

朱伟林,男,博士,教授级高级工程师,1982年毕业于同济大学海洋地质系,长期从事海洋地质和油气勘探研究和管理工作,现任中国海洋石油总公司总地质师。地址:北京市东城区朝阳门北大街25号海洋石油大厦(邮编:100010)。