渤海湾盆地不同凹陷新近系油气成藏条件差异性及聚集模式

2014-08-06蒋有录宋国奇王永诗崔小君

蒋有录,刘 培,刘 华,宋国奇,王永诗,崔小君

(1.中国石油大学地球科学与技术学院,山东青岛266580;2.中国石化胜利油田分公司,山东东营257015)

新近系作为渤海湾盆地重要的含油气层系,油气藏具有埋深浅、储层物性好、开发成本低、勘探价值高等特点[1-2],已发现了孤岛、孤东、埕岛、北大港、蓬莱19-3、渤中25-1等多个亿吨级油气田[3-5]。前人研究发现,新近系油气成藏特点与古近系及潜山有明显差异[6-8],其本身缺乏生油条件,油气来自下伏古近系烃源岩系,主要通过断层垂向输导运聚成藏[6,9-10]。受油气源、输导、保存等条件的影响,新近系较大规模的油气聚集主要分布于环渤中地区[3-5,11]。因此,新近系它源油气成藏具有特殊性,探讨新近系油气成藏条件及不同凹陷之间的差异性,建立油气聚集模式,不仅对研究区新近系油气勘探具有重要的实践意义,同时对深入研究它源油气藏的形成机制也具有较高的理论价值。

1 新近系油气成藏条件对比

渤海湾盆地位于华北平原、渤海和下辽河平原,构造上处于华北陆块东部,内部结构多样,是一个以新生代沉积为主体的大型板内断陷盆地。根据断陷盆地构造单元的划分,新近系构造带大致可分为披覆带、浅凹带和缓坡带[12-13]。新生界自下而上发育古近系、新近系及第四系,其中新近系馆陶组和明化镇组是重要的含油气层系。辽河、冀中、济阳坳陷新近系油气绝大部分赋存于馆陶组,渤中、黄骅坳陷新近系油气主要富集于明化镇组,馆陶组所占比例也较大[3-5,11](图 1)。

图1 渤海湾盆地区域概况及新近系油气分布Fig.1 Regional geological map and distribution of Neogene hydrocarbon in Bohai Bay Basin

研究区新生代成盆期包括裂陷期和拗陷期两大阶段,总体上,不同凹陷具有相似的演化阶段和过程,但又存在一定差异,表现为强裂陷时期由盆地外围向中央逐渐变晚,且强度增大;受新构造运动的影响,拗陷期构造、沉积中心自盆地外围整体向渤中地区迁移,构造活动逐渐增强、地层厚度逐渐增大[3,14-15],这种变化导致不同凹陷生、储、盖等成藏条件存在差异。

1.1 油气源条件

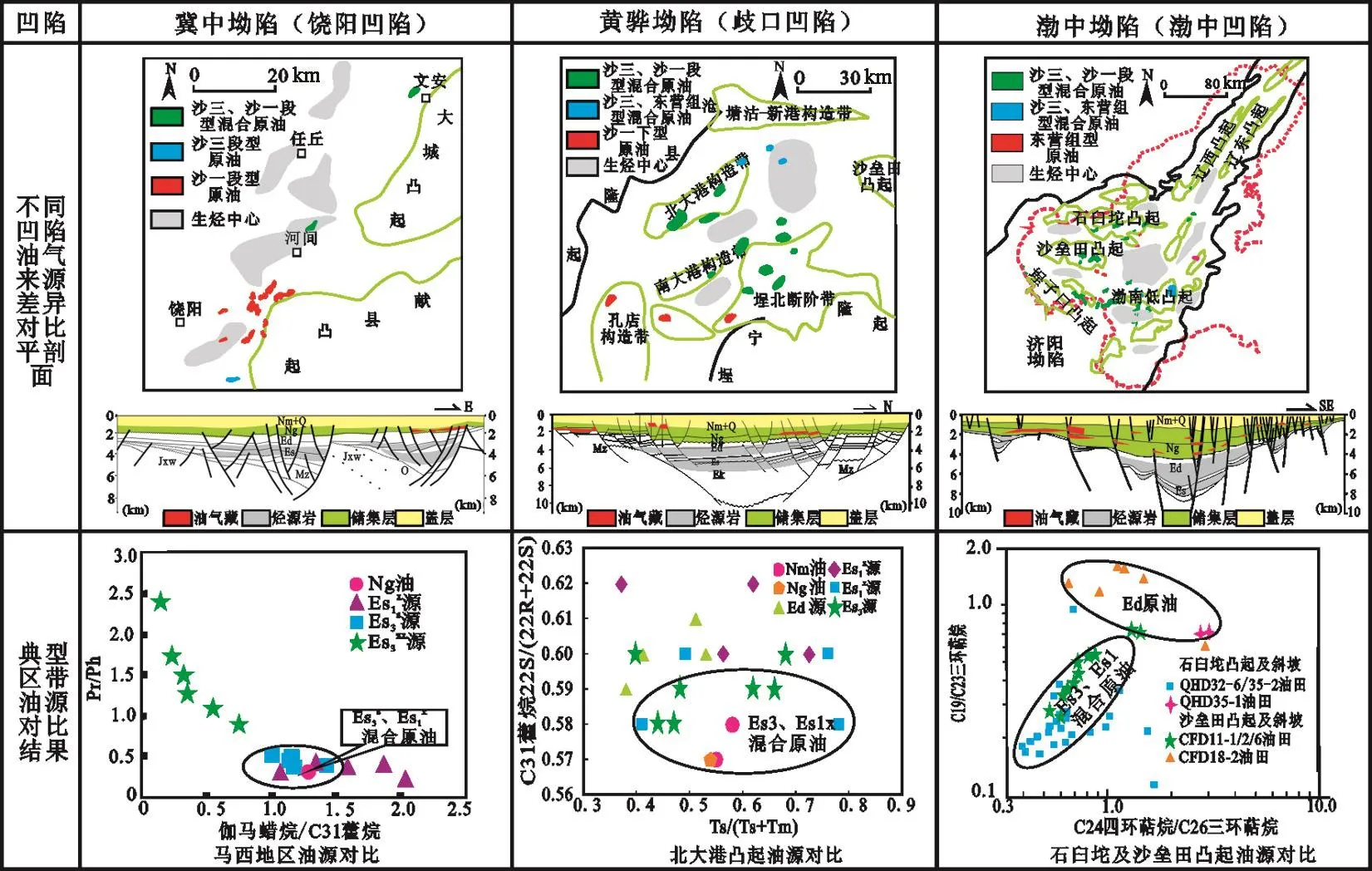

渤海湾盆地生烃凹陷众多,各凹陷主力烃源岩层系不尽相同,孔店组、沙四段烃源岩主要分布在盆地外围凹陷,沙三段烃源岩在全区均有发育,而沙一段、东营组烃源岩主要分布于盆地中央的环渤中地区,各含油气凹陷主力烃源岩现今成熟范围普遍较大[16],新近系油气源条件差异主要取决于生烃洼陷的大小、供烃层系的深浅及数量。

研究区新近系油气来源复杂,以中浅层(Es3、Es1)混源供烃为主,单源型油气较少,一般分布在临近生烃洼陷的斜坡带及浅凹带。从盆地边缘向中央凹陷,油气来源具有一定规律性和差异性。自西向东,饶阳、歧口凹陷主要为“单洼单源、多洼多源”供烃,渤中凹陷主要为“多洼多源”供烃,供烃层系变化趋势为:饶阳凹陷以沙三、沙一段为主,歧口凹陷以沙三、沙一段为主、东营组为辅,渤中凹陷以沙三、沙一段、东营组为主(图2);自南向北,东营凹陷体现出“单洼单源、多洼多源”的供烃特征,沾化、渤中凹陷体现出“多洼多源”的供烃特征,供烃层系变化趋势为:东营凹陷以沙四、沙三段为主,沾化凹陷以沙四、沙三段为主、沙一段为辅,渤中凹陷以沙三、沙一段、东营组为主。总之,自盆地外围向中央,供烃层系逐渐变多、变新,且新烃源岩层的贡献逐渐增大。

1.2 储盖层条件

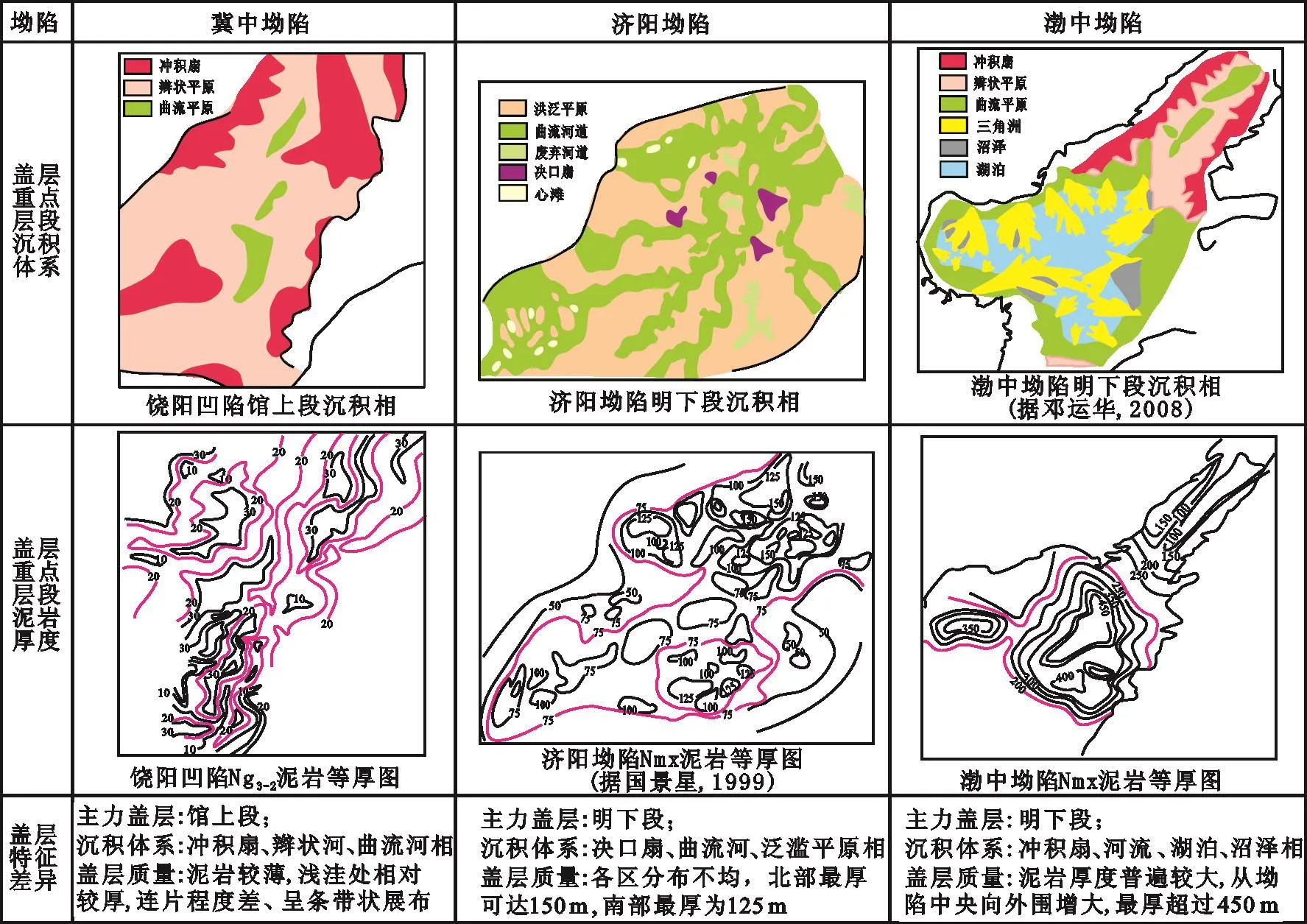

研究区主力储层馆陶组在各坳陷均较发育,物性普遍较好,可作为良好的储集层。区域性泥岩盖层主要发育在明化镇组,受沉积相和地层厚度的影响,不同地区盖层发育情况有所不同,因而储、盖条件差异主要体现在盖层上[9]。

由于新近系盖层埋藏浅,后生成岩作用弱,盖层质量差异主要体现于盖层的岩性、厚度及连续性。对冀中、济阳及渤中坳陷新近系盖层的重点层段进行研究表明,馆上段是冀中坳陷新近系主力盖层之一,主要为冲积扇、辫状河及曲流河沉积,泥岩厚度普遍较薄,连续性较差;济阳坳陷新近系主力盖层为明下段,主要为决口扇、曲流河及泛滥平原沉积,泥岩厚度相对较大,北部最厚可达150 m,南部最厚为125 m,大部分地区连续性较好;渤中坳陷新近系主力盖层为明下段,主要为冲积扇、曲流河及湖泊相沉积,泥岩厚度大,最厚可达450 m,泥岩连续性普遍较好(图3),新近系盖层质量自盆地外围向中央有逐渐变好的趋势。

图2 渤海湾盆地东西向代表性凹陷新近系油气来源差异综合对比Fig.2 Contrast of Neogene hydrocarbon source in typical depressions from west to east in Bohai Bay Basin

图3 渤海湾盆地主要坳陷新近系盖层质量差异对比Fig.3 Contrast of quality of Neogene cap rock in main sub-basins in Bohai Bay Basin

1.3 圈闭条件

渤海湾盆地新近系主要发育披覆背斜、滚动背斜、断块、断鼻及地层超覆等圈闭,其中盆地中央的渤中坳陷以披覆背斜圈闭为主,滚动背斜、断鼻圈闭也占有一定的比例;紧临海域的济阳、黄骅坳陷披覆背斜、滚动背斜、断鼻圈闭普遍发育,还发育少量地层超覆圈闭;而盆地外围的辽河、冀中坳陷新近系圈闭主要是断块圈闭,其中辽河坳陷地层超覆圈闭较为发育,冀中坳陷断鼻、滚动背斜圈闭少量发育。

此外,新近系下伏古近系及潜山圈闭的发育情况影响新近系圈闭的聚油能力,冀中坳陷古生界及元古界碳酸盐岩、辽河坳陷太古界变质岩都是其重要的储层,古潜山圈闭发育,油气首先聚集其中;济阳坳陷东营凹陷及临清坳陷东濮凹陷古近系断裂复杂、砂岩储层发育,古近系圈闭多样,聚油能力强;歧口凹陷、渤中凹陷古近系储集体较发育,可形成有利圈闭,其内部断裂断穿古近系、新近系,晚期活动性强,油气可沿断裂向新近系圈闭运聚。

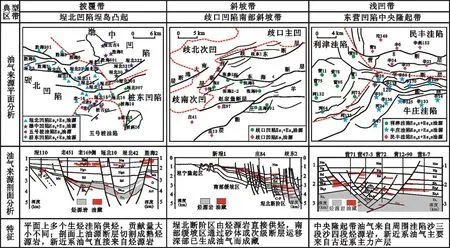

1.4 输导条件

运移通道是连接“源-储”的纽带,对于它源成藏的新近系来说,断层作为油气垂向输导的要素,对渤海湾盆地不同凹陷新近系油气成藏具有至关重要的作用,断层输导是不同凹陷新近系成藏的共同特征。作为远离烃源岩的新近系,输导环节的关键性更为重要。综合考虑输导要素、新近系油气运移及构造带特点,结合油气来源,将研究区新近系油气运移方式划分为通源断层直达、次级断层调整、混合输导式3类(图4)。

图4 渤海湾盆地新近系油气输导模式类型划分Fig.4 Division of Neogene hydrocarbon migration model in Bohai Bay Basin

通源断层直达式主要发育在披覆带,在渤中、歧口、沾化凹陷等环渤中地区较为常见,其特点是通源断层切割成熟烃源岩,油气自烃源岩层系直接运移至新近系圈闭;次级断层调整式主要发育在浅凹带,在东营、惠民和饶阳等凹陷内部较为常见,其特点是起输导作用的断层一般没有切割成熟烃源岩,新近系油气通过次级断裂调整,来自下伏古近系原生油气藏;混合输导式主要发育在斜坡带,在歧口、西部和东营等凹陷的缓坡带较为常见,其特点是断层切割成熟烃源岩范围有限,临近生烃洼陷的地区新近系油气主要通过断层输导,油气直接来自烃源岩层系;而远离生烃洼陷的地区,油气通过区域性砂体、不整合及次级断层联合输导,油气来自古近系原生油气藏。

2 典型区带成藏特征对比

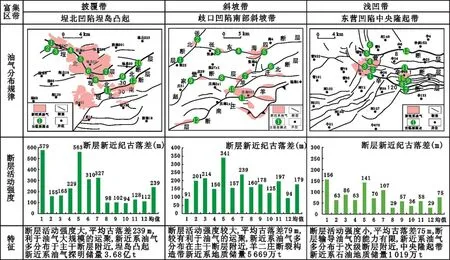

渤海湾盆地新近系油气主要富集于披覆构造带,其次分布于斜坡带和浅凹带。根据不同类型构造带特点,选取典型油气富集区进行成藏特征对比,其中披覆带、斜坡带和浅凹带分别以埕岛低凸起、歧口南斜坡和东营中央隆起带为例。

2.1 油气来源特征

埕岛低凸起紧临多个生烃凹陷,油气来自渤中、埕北、桩东等凹陷;纵向上,主要由沙三、沙一段烃源岩供烃,且油源断层贯穿多套烃源岩及储层,具有“多洼多源、原生直达”的特点。歧口南斜坡紧邻歧口凹陷,油气主要来自沙三、沙一段烃源岩;纵向上,埕北断阶区主要通过断层由烃源岩直接供烃,南部缓坡区主要通过区域性砂体及次级断层输导断阶区已生成的油气而成藏,油气来源具有“单洼多源、复合输导”的特征。东营中央隆起带三面环洼,由民丰、利津和牛庄洼陷供烃,沙三下、沙四上亚段为其主力烃源岩层系;该区新近系油气多集中在次级断裂附近,且多为次生油气藏,而切割成熟烃源岩的主干断裂带少有分布,新近系油气来自古近系原生油气藏,由次级断层后期调整聚集,具有“多洼多源,次生调整”的特点(图5)。

图5 不同构造带新近系油气来源Fig.5 Source of Neogene hydrocarbon in different structural belt

新近系油气富集区带的形成取决于邻近生烃洼陷的供烃能力,上述不同类型新近系油气富集带的相关生烃洼陷的供烃能力均较强,但新近系油气来源及运移方式存在差异。披覆带油气直接来自烃源岩;斜坡带油气部分来自烃源岩,部分来自下伏原生油气藏;浅凹带油气则来自下伏原生油气藏,从而造成新近系油气来源的数量及形式存在较大不同。

2.2 断层活动与油气富集

断层活动与烃源岩生排烃期的有效配置,才能保证油气的高效运聚。研究表明,渤海湾盆地新近系油气具明显晚期成藏的特点,主成藏期多在明化镇组沉积期,部分凹陷烃源岩现今仍在排烃,如渤中凹陷[2-4,10]。

考虑到馆陶组沉积期也是研究区烃源岩主力排烃期,对新近系油气富集也有一定影响,故优选不同构造带与油气分布较为密切的断层,计算其新近纪活动强度(古落差)。结果表明:不同构造带主干断层活动性存在差异,埕岛凸起主干断层活动强度普遍较大,断层古落差平均值为239 m;歧口南斜坡主干断层活动性总体较强,断层古落差平均值为179 m;东营中央隆起带主干断层活动性相对较弱,断层古落差平均值为75 m。同一构造带内不同断层活动强度有所不同,以埕岛凸起为例,埕北断层活动强度总体大于埕北30北、埕北30南断层,埕北断层各测点古落差均超过150 m,最大可达579 m,而埕北30断层各测点古落差不超过130 m,最大仅128 m。同一断层不同部位活动性也有一定差异,以埕北断层为例,其中南部位活动性总体强于中北部位。

从已发现油气藏分布特点来看,披覆带、斜坡带新近系油气富集程度及展布范围相对较大,断层晚期活动明显较强;浅凹带油气富集程度差、分布范围小,断层晚期活动也较弱,断层晚期活动是制约浅凹带油气富集的关键(图6)。

2.3 盖层发育与油气保存

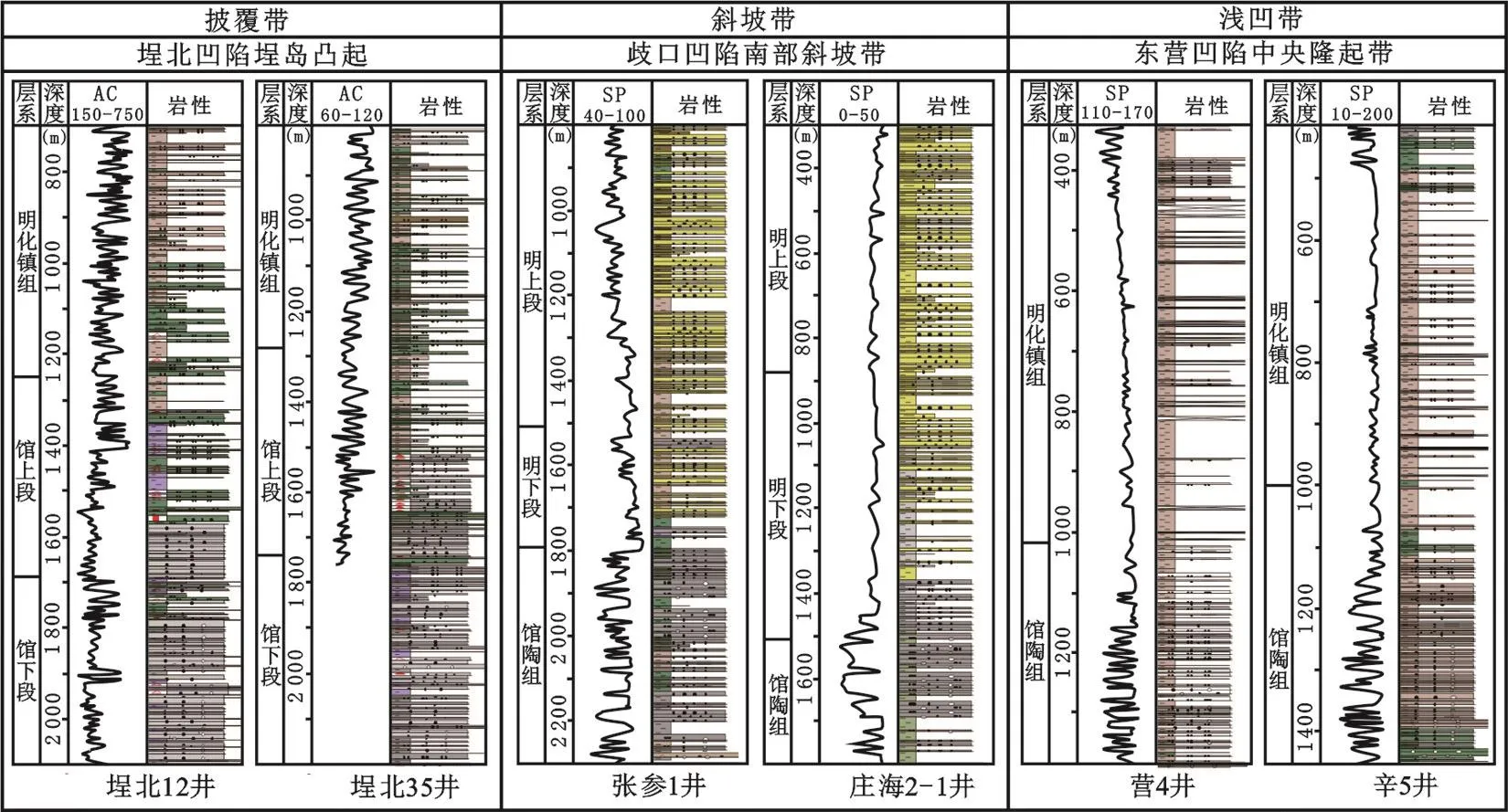

通过对不同构造带典型井岩性剖面分析发现,埕岛凸起泥岩盖层较为发育,泥岩主要分布在明化镇组,馆上段也有部分发育,该区泥岩厚度大且泥地比高,明化镇组泥岩可作为良好的区域性盖层,馆上段泥岩一般作为直接盖层;歧口南斜坡新近系砂岩展布范围大,而泥岩单层厚度及总厚度相对较薄,泥岩盖层欠发育,封盖保存油气的能力有限;东营中央隆起带新近系泥岩盖层质量较好,明化镇组泥岩连片分布,可做区域性盖层,馆上段泥岩可做直接盖层,受地层发育影响,泥岩厚度相对较薄,但泥地比大,且泥岩单层厚度大,砂泥互层明显,油气保存条件好(图7)。由此可知,披覆带和浅凹带新近系盖层质量较好,具有较好的油气藏保存条件,而斜坡带盖层一般欠发育,是制约新近系油气富集的重要因素。

图6 不同构造带主干断层晚期活动特征与新近系油气分布Fig.6 Occurrence of Neogene hydrocarbon and faulting characteristics in different structural belt

图7 不同构造带新近系盖层特征Fig.7 Characteristics of Neogene cap rock in different structural belt

3 新近系油气聚集模式

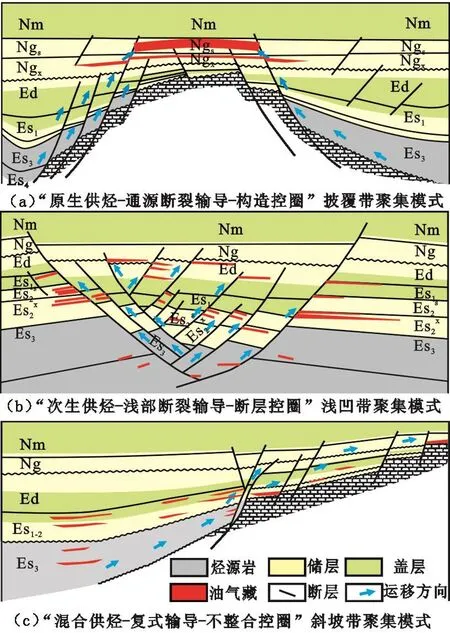

渤海湾盆地新近系油气成藏条件的特殊性决定其油气聚集模式,根据新近系油气宏观成藏条件及不同类型构造带成藏特征差异分析,建立了“原生供烃-通源断裂输导-构造控圈”披覆带聚集模式、“次生供烃-浅部断裂输导-断层控圈”浅凹带聚集模式及“混合供烃-复式输导-不整合控圈”斜坡带聚集模式。

3.1 “原生供烃-通源断裂输导-构造控圈”披覆带聚集模式

该模式发育于基岩凸起之上的新近系披覆构造带,主要分布在环渤中地区凸起较发育、断层活动性较强的凹陷。这类聚集模式的特点是:油气来自古近系生烃层系,由烃源岩直接供烃,具“原生成藏”的特点;运移通道主要为贯通深部源岩及浅部圈闭的通源断层,其活动性强,活动时间与大量生排烃期匹配性好,输导能力强,直接向新近系圈闭运移来自烃源岩的油气,具“通源直达”的特点;以披覆背斜圈闭为主,是在基岩凸起之上的披覆背斜构造背景下形成的,具有优质的储盖条件,且圈闭闭合面积及高度相对较大,适合油气大规模聚集,但油气富集程度与凸起幅度、下伏潜山及古近系发育情况密切相关(图8(a))

图8 渤海湾盆地新近系油气聚集模式Fig.8 Accumulation models of Neogene hydrocarbon in Bohai Bay Basin

高凸起背景下的披覆带模式,由于凸起幅度高,远离烃源岩,新近系油气富集程度一般,如埕东、沙垒田、石臼坨等凸起;古近系较厚的低凸起背景下的披覆带模式,由于古近系及潜山圈闭的分流作用,新近系油气富集程度较差,如辽西低凸起上的绥中36-1油田(渤海第二大油田,东营组披覆背斜油气藏)、锦州25-1S油田(渤海最大的混合花岗岩潜山油气藏)[4];古近系较薄的低凸起背景下的披覆带模式,由于离油源近且没有下伏层系的分流作用,油气富集程度最高,如渤南、孤岛、孤东、埕岛、北大港等低凸起。

3.2 “次生供烃-浅部断裂输导-断层控圈”浅凹带聚集模式

该模式发育于新近系浅凹带,主要分布在凹陷中次级断裂较为发育的中央浅层部位。这类模式具有以下特点:油气来自下伏古近系原生油气藏,由主力产层间接供油,具“次生成藏”的特点;运移通道主要为浅部次级断层,仅切割下伏产层,活动性弱,活动时间与大量生排烃期匹配性一般,输导能力有限,在下伏层系已生成的油气藏遭到破坏、调整后,通过次级断层再次输导,向上部有利圈闭运移,具“多期调整”的特点;受凹陷中断层控制,以逆牵引背斜、断块圈闭为主,其下伏层系圈闭质量较好,能汇聚大量油气,而其本身圈闭规模小,再加上输导条件的限制,虽然具有较好的储盖条件,但一般也难以形成大规模商业性油气藏(图8(b))。

3.3 “混合供烃-复式输导-不整合控圈”斜坡带聚集模式

该模式发育于新近系斜坡带,主要发育在箕状凹陷外围临近隆(凸)起的斜坡部位。其特点是:油气来自下伏古近系生烃层系及储集层系(原生油气藏),由古近系烃源岩及产层联合供烃,具“混合成藏”的特点;临近生烃洼陷的地区主要运移通道为油源断层,靠近(凸)隆起的地区主要运移通道为不整合及区域性砂体,其中断层活动性较强,活动时间与大量生排烃期匹配性较好,可直接向有利圈闭输导来自烃源岩的油气,而不整合及区域性砂体则是油气斜坡外带输导的重要通道,输导能力总体较强,具“复式输导”的特点;圈闭主要受不整合控制,以地层圈闭为主,其下伏层系圈闭质量中等,具有一定的聚油能力,但其本身生储盖配置一般,尤其盖层质量欠佳,且远离生烃中心,油气难以大范围富集成藏(图8(c))。

4 结 论

(1)渤海湾盆地新近系具有良好的油气成藏条件,各凹陷均具有它源供烃、储层发育、断层输导、晚期成藏等共性,但不同凹陷的成藏条件差异较大。自盆地外围凹陷向渤中凹陷,新近系的供烃层系变多、变新,新烃源岩贡献逐渐增大,盖层质量逐渐变好。油气输导方式主要有通源断层直达、次级断层调整和混合输导式3种,其中披覆带以通源断层直达式为主,浅凹带以次级断层调整式为主,斜坡带以混合输导式为主。

(2)新近系油气富集区带的形成取决于邻近供烃洼陷的生烃能力,3类富集带的油气来源差异主要体现于供烃方式。披覆带及斜坡带断层活动强,利于油气的输导;浅凹带断层活动较弱,制约新近系油气成藏;披覆带及浅凹带盖层质量较好,利于油气保存,而斜坡带盖层欠发育,是制约新近系油气富集的重要因素。

(3)新近系油气聚集模式可概括为“原生供烃-通源断裂输导-构造控圈”披覆带聚集模式、“次生供烃-浅部断裂输导-断层控圈”浅凹带聚集模式及“混合供烃-复式输导-不整合控圈”斜坡带聚集模式3类,其中古近系较薄的低凸起背景下的披覆带模式成藏条件优越,适于新近系油气大规模聚集,而斜坡带及浅凹带模式新近系油气富集程度相对较低。

[1] 邓运华.渤海上第三系油藏成因机制及勘探效益探讨[J].中国石油勘探,2003,8(2):163-167.DENG Yun-hua.Reservoir forming mechanism and exploration effectiveness in the Neogene of Bohai sea[J].China Petroleum Exploration,2003,8(2):163-167.

[2] 万涛,蒋有录,董月霞,等.南堡凹陷断层活动与油气成藏和富集关系[J].中国石油大学学报:自然科学版,2012,36(2):60-67.WAN Tao,JIANG You-lu,DONG Yue-xia,et al.The relationship between fault-activity and hydrocarbon accumulation and enrichment in Nanpu depression[J].Journal of China University of Petroleum(Edition of Natural Science),2012,36(2):60-67.

[3] 李大伟.新构造运动与黄骅坳陷油气成藏[M].武汉:中国地质大学出版社,2006.

[4] 邓运华,李建平.浅层油气藏的形成机理:以渤海油区为例[M].北京:石油工业出版社,2008.

[5] 刘培,蒋有录,郝建光,等.渤海湾盆地歧口凹陷主要生烃期断层活动与新近系油气富集关系[J].中国地质,2013,40(5):1474-1483.LIU Pei,JIANG You-lu,HAO Jian-guang,et al.Relationship between the fault activity and hydrocarbon enrichment of Neogene during the main hydrocarbon generation period in Qikou sag of Bohai Bay Basin[J].Geology in China,2013,40(5):1474-1483.

[6] 邹华耀,周心怀,鲍晓欢,等.渤海海域古近系、新近系原油富集/贫化控制因素与成藏模式[J].石油学报,2010,31(6):885-893.ZOU Hua-yao,ZHOU Xin-huai,BAO Xiao-huan,et al.Controlling factors and models for hydrocarbon enrichment/depletionin Paleogene and Neogene,Bohai sea[J].Acta Petrolei Sinica,2010,31(6):885-893.

[7] 池英柳,赵文智.渤海湾盆地油气富集带的形成与分布[J].勘探家,2000,5(1):9-15.CHI Ying-liu,ZHAO Wen-zhi.Formation and distribution of oil and gas abundance zones in Bohai Bay Basin[J].Petroleum Explorationist,2000,5(1):9-15.

[8] 赵贤正,金凤鸣,王权,等.华北探区断陷洼槽区油气藏形成与分布[J].中国石油勘探,2008,2:1-8.ZHAO Xian-zheng,JIN Feng-ming,WANG Quan,et al.Oil and gas reservoir formation and distribution in sags of fault depressions in Huabei exploration area[J].China Petroleum Exploration,2008,2:1-8.

[9] 赵利杰,蒋有录,庞玉茂,等.饶阳凹陷新近系盖层质量及其与油气分布的关系[J].中国石油大学学报:自然科学版,2012,36(5):25-31.ZHAO li-jie,JIANG You-lu,PANG yu-mao,et al.Sealing ability of cap rock and its relationship with hydrocarbon distribution of Neogene in Raoyang sag[J].Journal of China University of Petroleum(Edition of Natural Science),2012,36(5):25-31.

[10] 周心怀,牛成民,滕长宇.环渤中地区新构造运动期断层活动与油气成藏关系[J].石油与天然气地质,2009,30(4):469-475.ZHOU Xin-huai,NIU Cheng-ming,TENG Chang-yu.Relationship between faulting and hydrocarbon pooling duringthe Neotectonicmovement around the central Bohai Bay[J].Oil&Gas Geology,2009,30(4):469-475.

[11] 李春光.试论渤海湾盆地油气富集规律与勘探[J].海相油气地质,2006,11(3):4-14.LI Chun-guang.Hydrocarbon accumulation regularity and hydrocarbon potential in Bohaiwan Basin[J].Marine Origin Petroleum Geology,2006,11(3):4-14.

[12] 高瑞琪,赵文智,孔凡仙.青年勘探家论渤海湾盆地石油地质[M].北京:石油工业出版社,2004.

[13] 李丕龙.陆相断陷盆地油气生成与资源评价[M].北京:石油工业出版社,2003.

[14] 漆家福,张一伟,陆克政,等.渤海湾盆地新生代构造演化[J].石油大学学报:自然科学版,1995,19:1-6.QI Jia-fu,ZHANG Yi-wei,LU Ke-zheng,et al.Cenozoic tectonic evolution in Bohai Bay Basin province[J].Journal of the University of Petroleum,China(Edition of Natural Science),1995,19:1-6.

[15] 龚再升,王国纯.渤海新构造运动控制晚期油气成藏[J].石油学报,2001,22(2):1-7.GONG Zai-sheng,WANG Guo-chun.Petroleum exploration Neotectonism and late hydrocarbon accumulation in Bohai sea[J].Acta Petrolei Sinica,2001,22(2):1-7.

[16] 谯汉生,方朝亮,牛嘉玉,等.渤海湾盆地深层石油地质[M].北京:石油工业出版社,2002.