一词多义的认知探究及其对英语多义词教学的启示

2014-08-01史一鸿

史一鸿

(云南大学 大学外语教学部,云南 昆明 650091)

一词多义即同一词形承担多种词义,其功能为减少词的数量,减轻人们记忆词汇的负担,是人类语言经济性原则的体现。词义的延伸并不是任意性的或无因可寻的,隐喻与转喻是人们认识客观世界的两种基本的思维方式,也是产生一词多义这种语言现象的内在动因。本文就一词多义这种语言现象所形成的认知机制及词汇语义延伸的认知网络进行探讨,以期对英语多义词教学的开展带来启示。

一、隐喻与转喻:词义延伸的认知动因

(一)隐喻与转喻的本质:思维的基本方式

在传统的观点中,隐喻是一个文学工具,一种修辞方式,亚里士多德将隐喻定义为“用一个表示某物的词借喻它物”[1];认知语言研究认为,所有语言结构都有其认知动因,隐喻性的语言表达是人类基本思维方式的体现,即以相似性为桥梁,通过已知的、简单具体的事物来认识未知的、复杂抽象的事物[2]。认知语言学的隐喻研究由雷可夫(Lakeoff)和约翰逊(Johnson)首先发起。他们在《我们赖以生存的隐喻》一书中对隐喻作了广泛而深入的探讨,认为隐喻是一种复杂的思维影射,即把一个概念域(源域)的知识映射到另一个概念域(目标域),从而实现对后者的理解和认知。例如:Life is a journey(生命就是一次旅行)。在这一隐喻表达中,源域是journey(旅行),源域具有的结构特征包括:(1)旅行者(2)旅行的开始、旅途和结束;(3)旅行中可能发生的各种情况。在理解的过程中,journey 的各种显著的结构特征被系统地映射到了目标域life。因此,life这一抽象概念可以理解为一次旅行:人生有始有终,人生旅途中有时顺利,有时充满波折。

转喻在最初也是被当作一种辞格来研究,即传统修辞学中的“借代”,其定义最早出自未知作者的《修辞和解释》一书:“转喻是一个辞格,它从邻近和联系紧密的事物中获得语言形式,通过这一语言形式我们能理解不被该词语命名的事物。”[3]雷可夫和约翰逊在《我们赖以生存的隐喻》中从认知的角度提到了转喻,认为转喻与隐喻在本质上是相同的,都是人类的基本的认知方式,其区别在于,隐喻映射建立在事物之间的相似性上,而转喻映射则是以相关性为基础,即以相关性为桥梁,以此物来代替彼物。例如,“我喜欢读莎士比亚” 这句话是转喻的一个典型的例子:两个实体有密切关系,从而一个实体(作者)可以用来代表另一个实体(作品)。

(二)隐喻与转喻的特征:语境依赖性

学者束定芳认为,隐喻的理解在很大程度上依赖于语境[4]。笔者认为,语境依赖性是隐喻与转喻的共同特征,认知行为发生的语境往往是理解隐喻与转喻性语言的关键因素。举例而言,London is very excited about the coming Olympic Games.(伦敦为即将到来的奥运会兴奋不已),在这个转喻性表述中,London 转喻伦敦市民,而对于句子London has made great effort to improve its public transport system. (伦敦已经做出了很大的努力来改善它的公共交通系统),由于认知发生的语言语境改变,London 转喻的是伦敦政府。认知发生的文化语境也会影响隐喻与转喻性语言的理解。比如,中国元代有着严格的服饰制度,政府规令绿头巾为娼妓亲属(男性)的专用服饰,这一习俗便是“绿帽子”一词的由来,在今天的汉语言中,“绿帽子”转喻妻子对丈夫不忠,但是在英语中,由于文化缺失,green hat 便无此义项;《圣经》中记载,上帝因世人作恶太多,要用洪水毁灭世界,上帝命贤人诺亚造一方舟,全家避难于内,后来,Noah′s ark 便隐喻避难所或安全之地;在西方神话中,猫能影响天气,而掌管风雨的神常把狗带在身边,因此英语中rain cats and dogs的喻义为“下倾盆大雨”。对于母语是汉语的学习者而言,若是不熟悉西方的宗教文化或民俗文化,某些与此有关的隐喻性或转喻性表达往往令他们感到十分费解。

(三)一词多义的认知理据:隐喻与转喻

词语的理据性即“促动或激发某一语言现象、语言实体产生、发展或消亡的动因”[5]。认知语言学认为,词义的延伸并不是偶然的,而是有理据性的,并且这种理据性的本质是隐喻和转喻的认知思维在语言中的体现。

法国人类学家列维·斯特劳斯(LEVIS STRAUSS)认为,“从先于经验的角度看,语言符号是任意性的,从后于经验的角度看,它不再是任意的了。”[6]许国璋先生也说:“如果说语言是任意的话,那也只是限于原始时期,在此之后就不是任意的了。”[7]在人类社会的原始阶段,部落未成,语言未备,这时的词与其所指事物之间的关系不妨定为是独一的、偶然的、任意的。随着生产力的发展和人类逻辑思维能力的增强,人类的认知领域不断扩展,已有的词汇不足以表达新的概念,于是就出现了语言空缺,这时人们就会借助其基本的思维方式,即隐喻和转喻,将一个领域的概念映射到另一个领域,通过已知来命名未知,词汇的原义与引申义共存从而就产生了一词多义现象。然而,这种思维映射并不是主观随意的,而是以自身的生活经验和认知体验为基础,把源域的形状、外表或功能等方面的特征投射到与之相似或相关的目标域,并且这种认知过程常常表现为由人及物、从自身到身外、从有形到无形、从具体到抽象,从容易定义的概念和事物到难以定义的概念和事物。例如hand 一词的最初意义是指人肢体的一个部分,后来从自身到身外,由人及物,转指钟表、仪器的指针、有某种技能的人,最后引申出抽象意义,有援助、干预、支配、权利、责任等,试看下列各句:

(1) I′ve got a nasty cut on my left hand. (人体器官)

(2) the second/minute/ hour hand of a clock(钟表、仪器的指针)

(3) She is an old hand at this kind of work.(掌握某种技能的人)

(4) Could you give me a hand with this heavy table, please? (帮助)

(5) I suspect John had a hand in this matter. (干预)

(6) The whole affair is now in the hands of the police.(权利)

(7) I′ve got a lot more free time now that the children are off my hands.(责任)

二、 词义延伸的联想网络

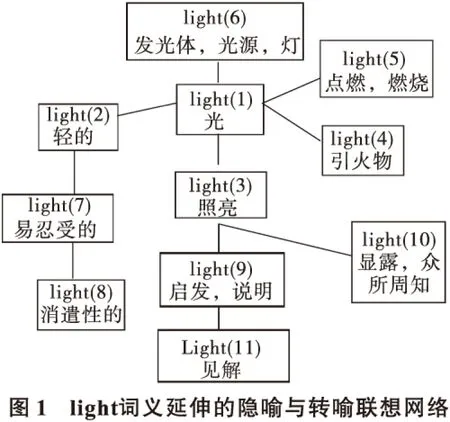

多义词的义项可以分为本义和延伸义,前者指词的原义,也可以称做作原型意义,一般说来是具体的、人类最初认识事物的意义[8];后者指的是从原义派生出来的词义。一词多义是隐喻和转喻思维共同作用的结果,并且这种延伸是以联想网络的形式实现的[9]。英语light 的语义延伸网络便是一个例证:

(1)光:sunlight.(2)轻的:The trunk is so light that a child could lift it. (3)照亮:The stage is lit by several powerful lights.(4)引火物:Can you give me a light, please? (5)点燃,燃烧:The fire won′t light.(6)发光体,光源, 灯: turn off a light, traffic/neon lights.(7)易忍受的:light punishment.(8)消遣性的:light comedy.(9)启发,说明:shed light on.(10)显露,众所周知:The truth has come to light.(11)见解:according to one′s own lights.

light 的基本义项是:(1)“自然界的光”,光的特性为质量轻,能照亮黑暗,在特定条件下可以生成火,引起燃烧,并且许多东西都能发光,以相关性为桥梁,通过转喻思维,我们可以获得延伸义(2)、(3)、(4)、(5)、(6);与此同时,以(2)“轻的”为起点,通过转喻思维进行联想,我们可以获得延伸意义(7)“易忍受的”,并且进一步延伸到(8)“消遣性的”;以(3)“照亮”为出发点,以相似性为桥梁,通过隐喻思维,我们可以获得(9)“启发”与(10)“显露,众所周知”;(9)“启发”的意义通过转喻进一步延伸,又获得了意义(11)“见解”。

通过对图1的分析,不难得出结论,词汇意义的延伸是通过隐喻与转喻思维的联想网络得以实现的。

三、 一词多义的认知机制对英语多义词教学的启示

(一)结合词义延伸的理据性进行多义词教学,提高逻辑记忆的比重

词汇记忆的方法可以大致归为两类,机械记忆和逻辑记忆,前者指在不了解记忆材料的意义及其内在联系的情况下单靠反复背诵进行的记忆活动;后者是指以逻辑思维成果为内容的记忆,其特点是建立在事物的内在规律和内在联系之上,具有高度的概括性、理解性和抽象性,它只受一般规则、知识和概念的制约,很少受到外界因素的干扰,因而比较稳定,容易提取[10]。对于英语中的多义词而言,词义的延伸是有理据性的,具体体现为原义与引申义之间在逻辑上的相似性或相关性,教师在进行多义词汇教学时应该向学生明示词汇的延伸意义与词汇本义之间的这种内在联系,引导学生在理解的基础上进行记忆而不是死记硬背,从而实现词汇识记的效率化。举例而言,我们基于空间方位体验而产生的方位隐喻是意义扩展的重要方式之一。高—低(high—low)的身体体验就来源于上—下(up—down)的空间方位,而上—下的空间方位感可以在相似性的基础上映射到数量域(More is up; Less is down),评价域(Good is up; Bad is down) 和控制域(Power is up; Powerless-ness is down)。根据More is up这个方位性隐喻,high就可以用来表示数量,如high price,high speed; 根据Good is up这个方位隐喻,high既可以用来表示积极的评价,如high standards, high moral values,也可以用来表示崇高的或高涨情感状态,如high ideals, high spirits。根据Power is up这个方位隐喻,high就可以用来表示权利关系,如high class,high status, high position in a company等[11]。在认识到了high的本义与延伸意义之间的内在语义联系之后,学习者就会用逻辑识记的方法很自然地接受和理解high的各种搭配,从而全面掌握high的各种不同词义。

(二)依托词义延伸的网络模式,帮助学习者在头脑中建立词义延伸的认知网

在上文中我们探讨了词义的延伸是以网络模式实现的,具体而言,词义延伸网是以逻辑上的相似性或相关性为基础构成的一个系统,词汇语义的延伸具有连贯性和渐进性,任何一个延伸意义都是以原型意义为出发点,通过隐喻或转喻映射层层渐进而实现的,中间不存在语义空缺或是跨越。认知心理学的相关研究表明,识记系统性、连贯性较强的材料比识记系统性、连贯性差的材料效果好;识记直观形象的实物或像材料比单纯的言语材料效果好[11]。这给了词汇教学一个启示,为了提高二语学习者识记多义英语词汇的成效,教师应该避免零乱的、随机的信息输入方式,而是应该借助直观形象的图示将这样一张具有系统性和连贯性的语义网络一次性地展示给学习者,帮助其在头脑中以顺应认知规律的方式组建多义词的认知网。就具体操作而言,在讲解多义词汇时,教师可以先给学生提供词的原型意义,然后引导学生在具体的语境下通过隐喻和转喻思维推理词的各项引申意义并且用词义延伸的网状图来演示这一思维过程。这样一来,词汇的各项意义就会以系统有序、相互关联的编码方式输入学习者的头脑,从而提高识记的效率。

(三)结合认知语境进行多义词教学

既然对认知语境的依赖性是隐喻与转喻的共同特征,而隐喻与转喻又是词汇意义延伸的内在动因,英语多义词汇的教学就应该结合认知语境进行。首先,就语言语境而言,词的搭配与其所承担的语法功能是确定词的隐喻与转喻延伸意义的关键。以形容词safe为例,其本义为“安全的,不引起物理上的伤害的”,但不同的宾语搭配体现了其不同的认知延伸意义:a safe decision (无风险的);a safe driver(信得过的);safe subjects (不致引起争议的)。又如对于The information desk is manned 24 hours a day 这个句子,学习者主要依据 man 的动词性语法功能推断其转喻意义:“给工具、机器、系统等配备操作人员”。第二,就文化语境而言,教师既要利用英汉两种语言在词义扩展层面上的文化共性,促进词汇学习的正向迁移,又要引导学生区分词义扩展层面上的文化相异性,避免母语的词汇知识对英语词汇的学习带来负向迁移。具体而言,一方面,扎根于不同文化中的隐喻与转喻有可能重合,教师在进行英语词汇教学时要善于利用英汉两种语言在认知思维上的相似之处。举例而言,heart 一词在英汉两种语言中的本义一致,皆指人的一个重要器官,隐喻与转喻的思维映射也极其相似,在英汉两种语言中,heart的多种延伸意义基本是重合的:喻心形物(a valentine card with a heart on it, 印有心形图案的情人节卡片);喻感情(My heart aches. 我的心里很难受);喻核心、关键性事物(the heart of New York′s financial district, 纽约金融区的中心);喻决心、热情(set one′s heart on something,一心想要做某事)。教师在进行此类英语多义词的教学时,可以引导学生先回顾汉语中的对应词以及这些词通过认知映射所获得的多项引申意义,在此背景之下再开展相关英语多义词汇的教学,使已有的汉语词汇知识对英语多义词的学习起到促进的、正向迁移的作用。另一方面,由于不同民族文化除了具有共性之外还有个性上的差异,因此与之相融合的隐喻化与转喻化系统并不是完全对等的,换而言之,具体喻成什么,不同的语言往往不尽相同。例如 butterfly 一词,在汉语中蝴蝶的引申意义有美丽、忠贞的情侣这一项, 然而在英语中其喻义却为 “someone who seems to be only interested in pleasure”;因而教师应提醒学习者不能单凭母语中的文化认知体验任意理解英语词汇的延伸意义,否则母语中的词汇背景知识便会对英语多义词汇的学习带来负面影响。

隐喻与转喻是人类认识客观世界时所采用的基本的思维方式,这种思维方式体现在语言的各个层面,而一词多义现象正是隐喻与转喻思维在词汇层面的具体体现。从认知的层面考察一词多义现象的内在动因和词义延伸的具体方式对英语多义词汇的教学具有一定的启发性;教师应该从思维规律出发,同时结合词义延伸的认知语境进行教学,从而提高教学的科学性和成效性。

[参考文献]

[1]亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译.北京:商务印书馆,1996:149.

[2]丁国旗.认知语法视角下的意象分析与翻译[M].杭州:浙江大学出版社,2011:89.

[3]张辉,卢卫中.认知转喻[M].上海:上海外语教育出版社,2010.

[4]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000:35-41.

[5]王艾录,司富珍.语言理据研究[M].北京:中国社会科学出版社,2002:15.

[6]顾嘉祖,王静.语言既是任意的又是非任意的——试论语言符号任意性与象似性的互补关系[J].外语与外语教学,2004(6):6-10.

[7]许国璋.语言符号的任意性问题[J].外语教学与研究,1988(3):2-10.

[8]束定芳.认知语义学[M].上海:上海外语教育出版社,2008:41-50.

[9]郑照阳.一词多义认知解析[J].大连大学学报,2009,30(4):141-143.

[10]伍新春.高等教育心理学[M].北京:高等教育出版社,1998:180-186.

[11] TAYLOR J R. Linguistics Categorization[M].Oxford: Oxford University Press, 2003:137-138.