绿城:再见理想

2014-07-16丁保祥

丁保祥

天下本一家,有德者掌之。宋卫平在致外界的公开信里这样写道。6天后,他向世人宣布了上市公司绿城中国的股权转让消息。

精品模式坚守十年,无论资金链有多紧张,宋卫平从来都觉得绿城没问题。但是,在市场的变化与政策的调控中,这位长于品质把控的企业家,越来越看不清绿城的未来。

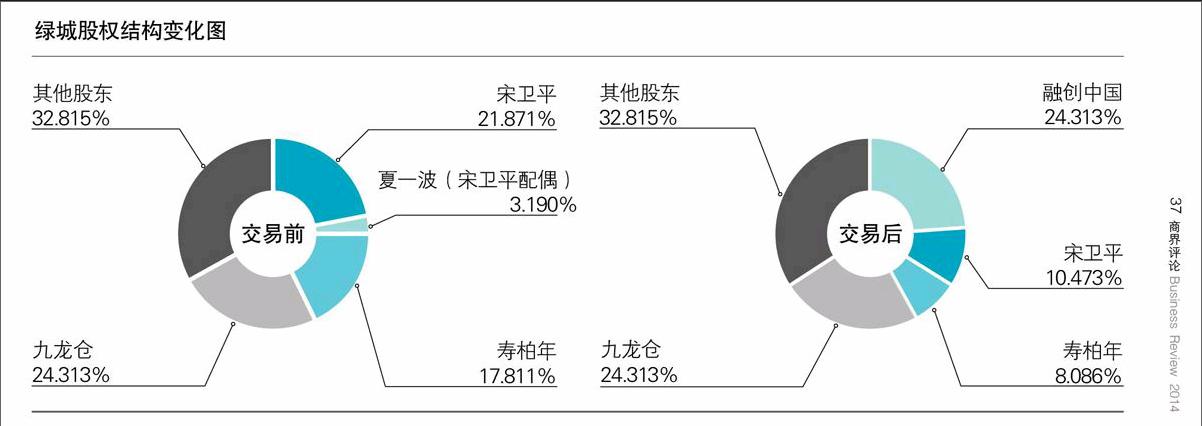

5月23日,杭州黄龙大饭店,绿城与融创举办联合新闻发布会。宋卫平与孙宏斌在台上端坐,宣布融创以62.98亿元正式收购绿城24.313%股份,与九龙仓并列成第一大股东。而创始人宋卫平将降为第三大股东。

宋卫平失去绿城,是一个“产品经理”创造了企业然后再失去的悲喜命运,心有不甘却又无奈妥协。而绿城失去宋卫平,则是一个企业被抽掉灵魂然后开始“苟活求生”的样本。有人说,这是地产业的转型,以产品为主导的开发模式,已经变作以市场为主导。

成本你不要考虑

5月上旬,宋卫平带着孙宏斌参观绿城项目。“这里的台阶轴线偏移了一两厘米”,宋卫平指着一栋别墅的台阶说,随即便要了卷尺去测量。

绿城员工会经常遇到这样的挑刺,老板对品质要求近乎苛刻,不能容忍一点点瑕疵。“我们挺怕他,就怕他挑我们毛病。”设计师和项目经理认为已经很不错的设计,可能会被完全否定。在项目现场,宋卫平也总能找出各种不足,然后责令重做,而且是不计成本地重做。他认为房子“是有身段、有表情、有美感、有艺术、有生命的”,为此他宁愿抬高成本牺牲利润。

“成本你不要考虑。”这是宋卫平经常对员工说的话。绿城的一个项目,光玻璃幕墙就花了6亿元,单位成本是普通石材外挂的8倍。在绿城,一个项目赚钱赚少了不会被“撤掉”,但质量出了问题肯定会被“拿下”。

宋卫平是个较真的人,对完美的追求由来已久。上世纪90年代初,宋卫平觉得上海和杭州之间应该修建一条高速公路,于是整天在沪杭间的多个路段蹲守,计算来往车辆,回来后夜以继日写了厚厚的可行性报告。宋卫平毕业于杭州大学历史系,喜欢历史和诗歌。他喜欢用草木来给项目命名,也重视项目的内外景观,即便造价不菲,也务必层峦叠翠。

1995年1月,宋卫平借款15万元创办绿城。1998年,在杭州城西一片荒芜的湿地上,绿城造了优雅的桂花城,短时间内全部售罄。但之后绿城却整理了一本《桂花城批判》,内容包括了规划、施工、景观、销售、物管等众多方面的细节缺陷,发放给员工学习并反省。

不怕成本高,只怕不够好,以及自我否定和精益求精的产品精神,造就了绿城的口碑与品牌。绿城的人都知道,宋老板不承认自己是商人,而是“一个幻想社会更美好的普通人”。

绿城的净利率在业内一直是低水平,常常只是10%上下。的确,这么低的利润率,宋卫平完全不是一个合格的地产商。“对我来说,最重要的是做好产品,在做好产品的同时顺便赚点钱而已。”

而且绿城的开发周期特别长。2007年,地产正逢牛市,复星董事长郭广昌参观绿城之后,十分吃惊:“客户认为好的房子就是好房子,你们这么精打细磨的,把时间全给浪费了。”在绿城,只有宋卫平才能裁定什么是好房子,固执的他也拒绝用修经济房、快速周转的方式去赚钱。在杭州地产界,好房子也是由绿城来定义。据说在杭州,只要项目贴上绿城的标识就能够多卖20%的价钱。

在绿城发展近20年的时间里,宋卫平喜欢讲建筑与人、建筑与自然、建筑与社会的关系,立志要在城市中留下美好的建筑。受此影响,绿城员工也喜欢用“我们的作品”这样认真的表述,来替代“我们的房子”。

“那哪儿是房子,那是我们心血的转移、生命的转移。我们认为房子是有生命的,是我们生命精华的转移。工作者一天天衰老,房子一天天变得漂亮,我们留下会生长的树,向客户致意。”宋卫平以这样诗意的语言描述他的“作品”和人文理想。

在他眼中,好的土地更像是一块璞玉,需要精雕细琢。“有时候,他觉得一块地好,甚至会不惜代价去拿地,就是怕别人做失败了。”近似强迫症的风格,成了宋卫平在业内的写照。

对产品品质的苛刻追求,成就了绿城的品牌,却也埋下了隐患。在市场趋好的情况下,可以靠终端的高价消化不合理的成本,但在市场环境严酷时,这种隐患对绿城形成了严重冲击。

我管不深也管不透

宋卫平一直都是绿城的“皇帝”,但是对产品的苛刻和偏执,又让宋卫平像个“暴君”。有消息说,有位项目经理因两次回答不上宋卫平的问题,被当场免职。宋卫平被公认为“人很好”,但是“脾气很坏”。

而宋卫平却觉得自己的缺点是懒散。想当初,宋卫平并没有多长远的事业规划,只打算做个三五年,赚几百万元,“就找个地方养老”。谁知开始之后就再也刹不住车,“后来的努力和认真,已经有违我懒散的做事风格。”

但是他又为这个缺点进行了辩解。“懒散的人有什么好处?想用最终极、最快捷、最合理的东西把事情做成,把所有复杂的东西简化。所以懒惰和贪图享受是世界前进的动力。”

聪明到自负的宋卫平对绿城的问题心知肚明,但他的懒散又使得他或是主动忽略某些问题,或是缺乏解决的决心与手段。

“老宋不算账,大账小账都不算,是个感性大过理性的人。”熟悉宋卫平的人说,“他去项目上会抓品质细节,但对账目不关心,不关心还有多少钱,成本到了多高,还能不能借到钱”。宋卫平把资金账目的事情全部交给了公司总裁老同学寿柏年,而把经营与销售搁置到一边。

曾经的地产牛市中房子很好卖,宋卫平又有些信心爆棚,他想,把产品抓好就行了,“从上市前一两年开始,大概有三四年,我没有参加经营会议。”“绿城的产品还愁卖吗”是他经常挂在嘴边的话。从宋卫平到绿城的营销体系,惰性都很强。直到2011年的危机时候,绿城才将等客上门的“坐销”模式转变为主动开拓客户的“行销”模式。

宋卫平也为此努力过。2011年,宋卫平在公司内部会议上大骂销售无能,曾一度亲自抓销售工作。他也去过马明哲的平安保险,引入了保险销售体系中的收入成长计划和销售技巧,之后又聘请保险公司的人给绿城销售队伍培训。而他自己也指导过一线销售人员如何甄别客户,如何说服购买。

但是这些努力没能让销售额有所突破,或许是因为员工没有达到宋卫平的要求,也许是市场购买力受到了这样或那样的限制。

“如果不做大股东位置的转让,我下半年还要继续盯销售。我可以把提点提升两到三倍,把积极性也提升两到三倍,有这样的空间。”宋卫平觉得问题还是存在于奖金刺激不够。“我们缺少非常暴烈的、聪明的、有方法和有效的销售管控,后来我自己扮演这个角色,但是我管不深,也管不透。”

长于考究产品和服务细节的宋卫平,并不善于资本运作和销售管控,更不善于对公司的战略进行调整,甚至也没有解决好接班人的问题。事必躬亲的宋卫平没有为公司的领导层创造良好的上升空间,他说,“职业经理人不重要,真正可以用的只有卖保单的人。”他对企业经营与产品销售的认识直观而又独特。

宋卫平真心不像是一个商人,他更像是从历史深处走来的文人。

一切都在可控中

因为建设周期长,资金周转慢,缺钱一直都是绿城的致命伤。尤其是遇到政策调控的时候。也正是宋卫平固执地坚守高投入,绿城才会在生死边缘几度徘徊。

软银赛富阎炎在一个公开场合说,国内标杆房企绿城为什么会落到今天被卖掉的下场,原因是绿城老板宋卫平一个月一个月地频繁飞到拉斯维加斯参与赌博。

宋卫平的确喜欢赌。有时候工作到凌晨,他也会与友人打麻将到天亮。在饭局上,他也常常与人打赌,包括生日、血型、星座。

是不是因为赌,宋卫平才卖出股份呢?5月23日的发布会上,宋卫平回应了人们的疑问。他怔了一下说:“仅仅是娱乐而已。这个因素在里面如果要有的话,也只有1%到3%吧。”宋卫平觉得,自己花了“应该扛责任”的时间去娱乐了。

“我真的是棋牌里面的高手,因为它真的是一种诱惑。你可以不用上班,你可以去探寻里面好像有规律,又好像没有规律的变化,那个是高智商的事情,因为我认为自己的智商不低”。宋卫平喜欢下围棋,他还出版过桥牌攻略书籍。“我肯定不会赌到要还债的地步,一切都在可控中。”后来,宋卫平在另外的场合补充说。

去摸索和驾驭规律,正如他一直尝试着去把握市场。从1995年成立开始,看准了房地产市场的爆发,绿城享受了十年的好时光。但是,2004年国家开始密集调控房地产,上调贷款利率和首付款比例,推出“新《国八条》”,调控住房需求总量……

但绿城偏要逆流而上:绿城有好房子、好口碑,经济形势也不错,高收入人群也越来越多,好房子的需求正旺……宋卫平在“赌”,赌政府救市、赌品质会战胜困难,赌空间上的拿地会战胜时间上的调控。

于是绿城继续四处拿地,开始在全国积极扩张。在2005年之前,运作的项目只有28个,总建筑面积只有200万平方米。而2005年后,绿城有40个项目在同时运作。

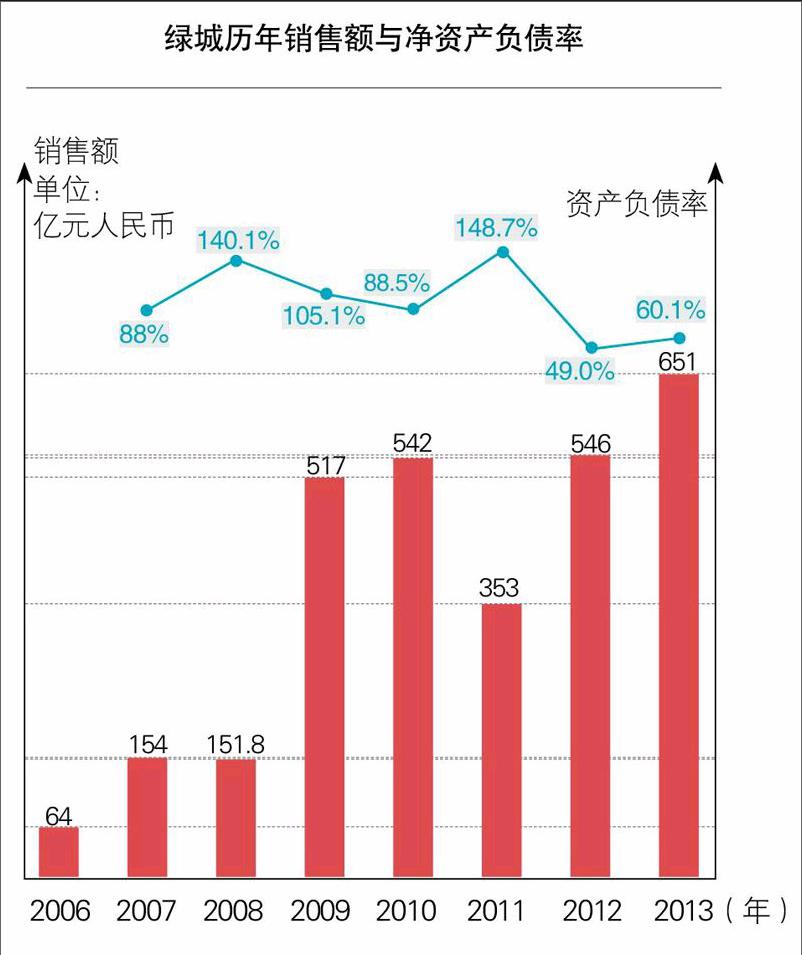

2005年8月,绿城遭遇资金链危机,并传出拖欠工程款的消息。当年,绿城用了多种方式去融资,比如内部发行信托、转让项目股权进行合作开发。2006年7月,绿城又在香港上市募集了26.63亿港元。挺过了政策调整年后,绿城收获不小:2007年绿城销售额有154亿元,是2006年的两倍多。

2008年,在“抑制不合理需求,防止房价过快上涨”的基调下,新一轮房地产调控开始。而且金融危机也让市场购买力缩水,银行也停止对新项目贷款,走高端高价路线的绿城资金链再次吃紧,一度濒临破产。

但是,绿城决定继续坚持自己,它觉得政策会有转向的可能。2009年,它拿地更为疯狂。在杭州,总价排名前十的地块中,绿城拿走四块;在苏州,一天内以61亿元连夺两地;在上海,绿城也摘得了浦东唐镇板块的“地王”,溢价高达379%。全年绿城豪掷323亿元,业内买地最多。

幸运的是,四万亿元计划刺激了经济,中高端房产市场回暖。2009年下半年,政策放松,房价出现大转折。绿城也由于存量多,全年销售额有517亿元,在业内仅次于万科。绿城又活了过来。

这两次危机,宋卫平都“赌”赢了。

这种房产不做也罢

若是把挺过危机归结于“赌赢”了,这是将商业归于简单化,也把思维敏捷、理性多才的宋卫平描述得太片面。但是,经济环境迫使政策转变,让绿城得到了东风与转机,绿城绝不能把幸运当成必然。

如果绿城像奢侈品牌那样,只着眼于小部分的市场人群,绿城会发展得很稳当。当高品质搭配上高速的规模扩张,一切都失控了。绿城的扩张一直都没有一个完备的战略,缺乏资源配置能力,无法对质量和规模的放大形成有效支撑。

由于扩张的需要,绿城不断采取各种方式融资,高负债一直如影随形。绿城的负债率曾连续几年远高于同行。最高在2011年年中,负债率一度飙升至163.2%。而这一年政策调控再次紧锣密鼓,绿城又分别在宁波和沈阳买地,并且在上海以24.3亿元拿下长风地块,继续创下上海地价记录。

而且宋卫平并不在乎高负债,“只要手上有地,我们不怕”,“只要有好的产品、好的模式,再高的负债率都不是问题。”宋的逻辑是,绿城的负债全都是土地资产,唯一风险是土地是否贬值。他坚信高品质的产品,必然会得到应有的掌声和回报。

但是,2011年底,绿城集团的银行结余、现金用抵押银行存款只有58.84亿元,远远无法覆盖一年内到期的银行及其他借款158.77亿元。绿城再次陷入危机。后来,宋卫平这样描述度日之艰:“比如银行要明天还5亿元,但钱今天才刚到账。这种情形出现过几回,有点煎熬。”

宋卫平定下了三个层次的应对策略。首先,努力做销售,把房子卖出去;第二,卖掉项目股权,与外部合作开发;最后,直接把价格降到底,所有的房子都卖完,以后就不再做房地产。

当时的环境下,第一招的效果并不理想。无奈之下,绿城开始转让股权。2011年底开始,不到一个月的时间,宋卫平忍痛贱卖了6个项目,总价值超过20亿元。

2012年初,孙宏斌出场。他先拿下了绿城无锡项目,之后在6月用33.7亿元收购了9个项目的股权。同时双方共同成立融绿公司,各占一半股权开发长三角。也是在6月,香港九龙仓注资50.98亿港元,认购绿城的股权。

“这是卖儿鬻女的逃荒年代!”卖项目、卖股权之后,绿城终于又熬了过去。

还好,绿城始终坚持没有降价。宋卫平可以接受将好地降价转让,但是接受不了将好作品降价卖出。降价等于对自己的地产理念和理想来一个彻底否定。降价之日,也将是宋卫平退出之时。

宋卫平是个好产品经理,他用产品推动了绿城的崛起与壮大。但是他对宏观调控的复杂性和“烈度”缺乏准确的预判,也没有做出相应的战略准备,以至于绿城在市场波动中十分被动。

但是,宋卫平不承认失败。

他指责调控给绿城带来困境:“从2010年调控以来,中国房地产行业就一直不正常,市场不像市场、行业不像行业、企业不像企业。”

他反感限价、限购、限贷的政策:“市场里应该有自由交易、基本的信用,以及在这个市场里面进行交换的各个主体的自由处置权。”

他也觉得这20年实在辛苦:“要摆脱整个市场和整个行业的影响,不是一般人能做到的……这超出了我的承受范围。这种房产不做也罢!我就交给老孙去做。”

他决定逃离。

谁都可以死,绿城不能死

阎炎对宋卫平赌博的批评,最早是孙宏斌站出来接了招:“赌博谁不赌?但阎焱说宋卫平因赌博转让股权,一月飞一次拉斯维加斯。纯粹是信口雌黄胡说八道。现在绿城没有资金问题,宋卫平个人又不缺钱。宋卫平、寿柏年转让股权给融创,是选择接班人。”

孙宏斌对宋卫平的了解始于2007年。那年,孙宏斌去北京的绿城御园看房子,彼时他刚刚卖掉了顺驰。孙宏斌最擅长对资金的掌控,他曾让顺驰的现金流实现极限运转:快速拿地、快速开工、快速回款。顺驰差一点就改变了地产业的格局,无奈政策调控中断了它的梦想。

到御园后,来京巡检项目的宋卫平,已在售楼处等他。宋卫平拍了拍孙宏斌的肩膀,说了些鼓励的话,也说了些捧他的话,大意是:绿城一直做高端、做品牌,但高端也得做规模,在孙宏斌的身上,绿城学到很多东西。

似乎宋卫平只记住了顺驰崛起的速度,却忽略了它跌倒的教训,否则怎会有后来的狼狈?绿城有个潜意识,让更多人看到更多好产品,剩下的都被放到了次要位置。

2004年,孙宏斌叫板王石,说要超过万科。2009年,宋卫平则放言:“三至五年赶超万科”、“我从小学开始,就没考过第二”。御园之行后,孙宏斌对绿城的房子大为赞赏,两人开始惺惺相惜。

2011年10月,有传言说绿城要破产,孙宏斌力挺绿城:“行业里谁都可以死,绿城不能死。否则这不公平!”孙宏斌发自内心地认可绿城,他甚至买下了在无锡绿城香樟园的一套房子。他带着团队去学习绿城怎么造房子,怎么提供医院和教育服务。

孙宏斌也给绿城带来了新东西。融绿公司上海的项目,在当年底不仅提价了,也基本上都卖出去了。而且“从绿城派过去的人精神面貌也变了”。

早在2005年,专注于绿城资本运作的绿城总裁寿柏年,就研究过顺驰。他认为孙宏斌的思路总体是对的,有战略高度和商业天赋。而宋卫平的看法是,孙宏斌是“死过一次又重新活过来”的人,“为达目的可以用很多手段”,“他在行业内的想象力和创造力可能超过我”。

饱尝荣辱的孙宏斌人生曾有多次逆转。现在的融创,已看不到疯狂扩张的影子,它只把重心放在四五个大城市中,且喜欢与他人合作开发项目。过去的孙宏斌恨不得把每个机会都抓住。

孙宏斌有宋卫平最欠缺的长处:能用各种手段跟政府讲条件,以改善绿城的生存环境。而且他可以让绿城更好地记住顺驰的教训——规模扩张过快、现金流管理混乱、几乎没有风险控制意识。

有阅历有野心,懂市场有战略,管理也拿捏得好——宋卫平觉得自己离开后,孙是可以托付的人。绿城一直都没有接班人,他曾尝试内部培养接班人,但没有成功。到他心灰意冷之时,宋卫平身边并无可用之人。除了孙宏斌,尚没有其他选择。

4月12日晚上的酒桌上,宋卫平对孙宏斌说,我和老寿准备把公司卖给你。

而孙宏斌也深知绿城的价值与分量。绿城已锁定未来4年的销售业绩,总额约有889亿元,其中绿城所占权益约为578亿元。而绿城的精品模式、口碑与品牌更是孙宏斌艳羡已久的东西:“绿城品牌价值大概是200亿元……相当于买了一个品牌,土地跟房子都是白送的。”

于是就有了一个多月后的收购。

不如舍去,得一份自由

对外表述上,孙宏斌也十分谦虚和小心,尽可能地降低宋卫平让位对绿城形象的影响:“过去两年我一直是绿城的中层干部,这次是提拔,主要是花钱提拔了……绿城所有的一切都不太有变化,是融创加盟绿城。”宋卫平在旁边嘟囔了一句:“现在说得好听一点,有变化以后也是有可能的。

5月26日,孙宏斌第一天到杭大路一号绿城办公室上班,他的第一件事就是梳理绿城在建和拟建项目。“明明知道不赚钱,也会为了某些人某些情感拿地”的宋氏风格,在绿城将不再存在。

一直以来,宋卫平都拒绝降价,接班的孙宏斌也明确表示绿城不会降价卖房。但是在6月10日,绿城却以“20周年,感恩回馈老业主”的名义,向老业主赠送价值达300亿元的优惠券。

宋卫平刚走,价格就有了松动的意味。

而卖掉股份的宋卫平,对媒体提到了“崖山之战”。他没有评论成败,只是感慨崖山之战的惨烈,以及宋人宁死不降的傲气。世人皆叹“崖山之后再无中国”,而宋卫平的离场,也让人感慨世上再无“绿城”——对品质的追求,终究还是要让位于利润与“苟活”。

宋卫平转让股份大致有三个原因,其一是对这个异化的市场环境极度失望。其二是他的搭档寿柏年。两个人的年龄加起来已经超过120岁了,而寿柏年因健康问题到了退休的时刻,宋卫平就想“与老兄弟共进退”。而第三个原因则是宋卫平觉得“只有舍去,才能得到”。宋卫平想把不属于绿城上市公司的代建、养老、医疗、教育等方面的业务做起来。

让出绿城的控制权之后,宋卫平将从事上述业务,这些业务会被纳入一个叫“蓝城”的企业。还不大会用微信的宋卫平,称自己会引入互联网思维去做蓝城。“现在,也正好腾出时间了,把养老产品的方方面面做得更加周全、更加仔细、更加有规模。”这位偏执和多才的天蝎座企业家对媒体说:“不如舍去,得到一份自由。”

代建业务是个轻资产模式,合作方出资出地,宋卫平只需要去干他自己最擅长的事情:盖好房子、做好品控。代建模式在欧美是地产业的主流,是不受财务限制的房地产开发模式。代建利润约7%,而绿城的项目利润率也不过9%。

蓝城的代建业务,是指利用自己的品牌和运营能力,以不出资或少量出资,控制委代项目运作,在没有资金压力的情况下,赚取操盘费用和经营利润。

房地产业的本质是“服务性行业”,其价值正是源于产品开发与售后服务。“丢掉了一个做传统模式房地产的宋卫平,多了一个做一流养老产品的宋卫平,我认为这对社会来讲是一件非常好的事情。” 宋卫平说,将来蓝城还会继续做房产,在品质的追求上甚至会超过绿城。“这个话不好意思说,刚刚把绿城交给老孙,现在就要超过它不太好,三年后再看吧。南山有鸟,这个鸟是个蓝色的鸟。”

2011年底,孙宏斌说他自己和宋卫平很像,“都是性情中人,每次喝酒都喝多;都有理想主义情怀,为理想宁可头破血流;都有英雄浪漫主义,这种浪漫虽然代价大,但销魂蚀骨。”