本溪地区旱涝特征分析

2014-07-05杨金宝

杨金宝

(辽宁省观音阁水库管理局,辽宁抚顺117100)

本溪是自然灾害频发地区,主要自然灾害是水灾。境内危害较严重的是太子河、浑江和草河。近些年随着全球变暖连续的高温少雨,旱灾也呈加重趋势。通过降水资料、气象资料、干燥度指数3种方法对本溪地区旱涝特征进行分析,确定最佳方法,对本溪地区社会经济发展,特别是加强生态保护,科学实施农业建设提供依据[1]。

1 用降水资料分析本溪地区旱涝等级

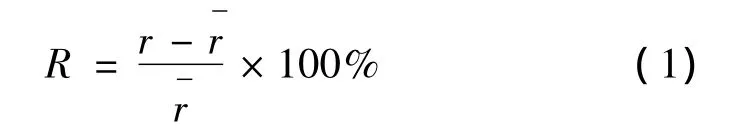

降水距平百分率反映了某时段降水量相对于同期平均状态的偏离程度。该指标计算公式为:式中:r为某年某时段的降水量;为该时段多年平均降水量。

降水距平百分率方法在确定单站旱涝指标中具有资料易于获得、计算简单、结果比较符合实际等优点[2]。

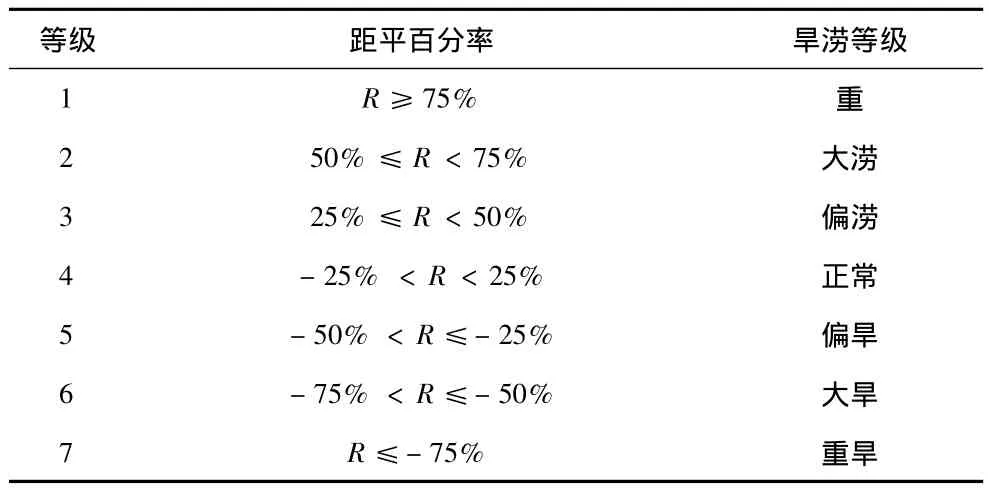

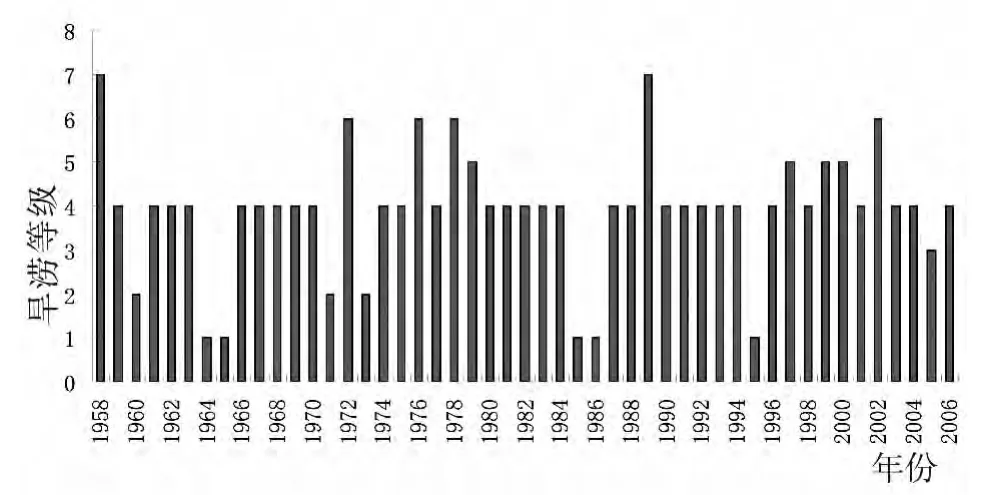

多年平均值以1958—2006年的降水为基准,计算所需时段内总降水量和相应的降水距平百分率,其计算方法如式(1),所使用的旱涝指标依据表1,计算结果绘制成曲线图1。

根据降水资料统计,本溪地区多年平均降水量790.2 mm。其中6—8月份降水量达518.4 mm,占全年降水量的65.6%,而12月、1月和2月3个月降水量只有17.4 mm,占全年降水量的2.2%,所以年降水变化极不均匀。降水年际变化大是本溪旱涝灾害发生的主要根源。

表1 降水距平百分率的旱涝等级

图1 1958—2006本溪地区降水距平百分率

如图1所示,1985年降水正距平百分率52.41%,为最高值。1958、1989分别达到-29.7%、-29.4%,为异常少雨年。1975—1980年连续6年降水负距平。百分率<-20%的有7年,占总年份的14.3%;>20%的也有6年,占总年份的12.2%。其中1985年和1958年的年距平百分率相差了近82%。因为降水是本溪地区农田用水的主要来源,所以时空分布不均匀是造成本溪农田旱涝的主要原因。

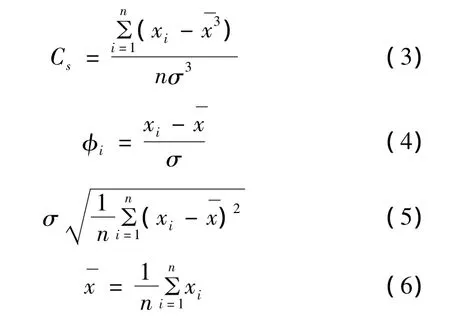

1.1 Z指数

用Z指数分析本溪地区的旱涝等级,在假定某时段降水量服从Person-III型分布,得到下式:

式中:Cs为偏态系数;φ为标准变量,均可由降水量资料序列计算求得,即:

随着时间序列增长,降水量通常服从正态分布或接近正态分布。

Z指数消除了降水量平均值不同的影响,对旱涝具有一定的反映能力,是单站划分旱涝的较好指数[3-4]。

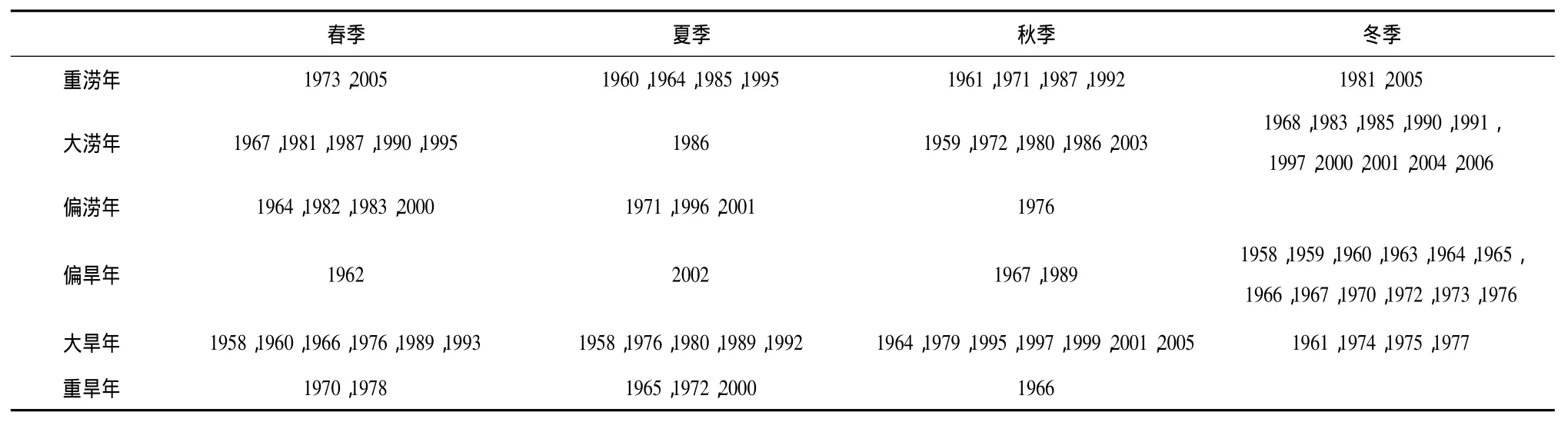

表2 以Z指数为指标划分的干旱年份统计结果

统计计算Z指数并列于表2。用Z指数标准判断降水季节变化来看,不同等级干旱出现频率略大于涝的出现频率,但基本上是持平的。严重的旱年1965,1966,1970,1972,1978,2000 年。严重的涝年1960,1961,1964,1971,1973,1981,1985,1987,1992,1995,2005年。可见该地区重涝灾发生频率远大于重旱灾。春季产生干旱共9次,涝11次。春旱发生较严重的年份有 1958,1960,1966,1970,1976,1978,1989和1993年。春涝发生较重的年份有1967,1973,1981,1987,1990,1995,2005 年。

7月份是全年降水最多的月份,所以重涝发生频率为33.3%,是四个季节中最高的。但由于气温高、土壤蒸发及作物蒸腾强烈,仍然表现有不同程度的干旱发生。旱灾较涝灾略重,差5.8%。无论旱涝都直接影响农作物苗期生长,出现较为严重的危害。

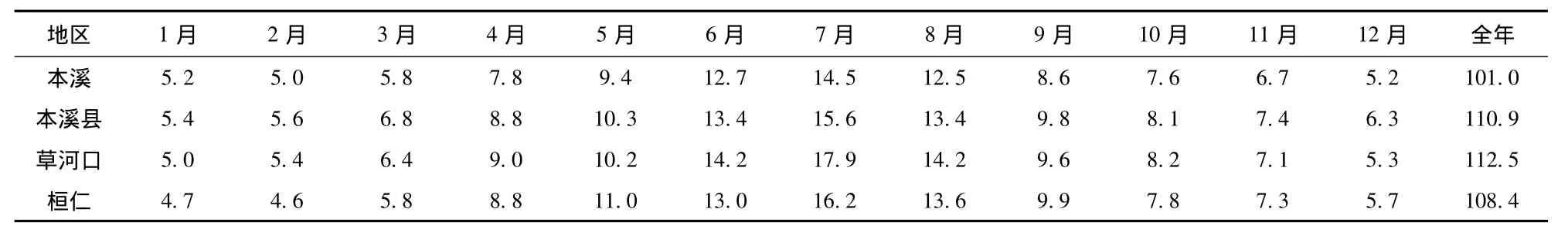

秋季虽然旱涝比例为1∶1,但是大旱年就有7次,占35%,比例如此之高可见秋季是一个大旱多发的季节。冬季偏旱年达42.9%。从图2中可以看出,旱涝变化具有明显的阶段性特征,年旱涝序列可划分为3个以旱为主的阶段和3个以涝为主的阶段。按年代统计,20世纪60年代前期和后期偏涝,特别是1964年和1965年,连续两年重涝。70年代初旱涝交替发生,中后期干旱频繁发生。80年代中期又连续出现两年重涝,90年代干旱次数明显增多。用Z指数分析本溪地区旱涝等级,不仅能宏观地反映出历年的干旱程度,更能充分地反映出各个季度旱涝的轻重程度[5-6]。

图2 1958—2006年本溪地区Z指数旱涝等级直方演变图

1.2 降水日数

1)年降水日数:年降水日数指日降水量≥0.1 mm的降水日数,本溪为101.0 d。旱涝等级Z值范围见表3。

表3 以Z值为标准的旱涝等级

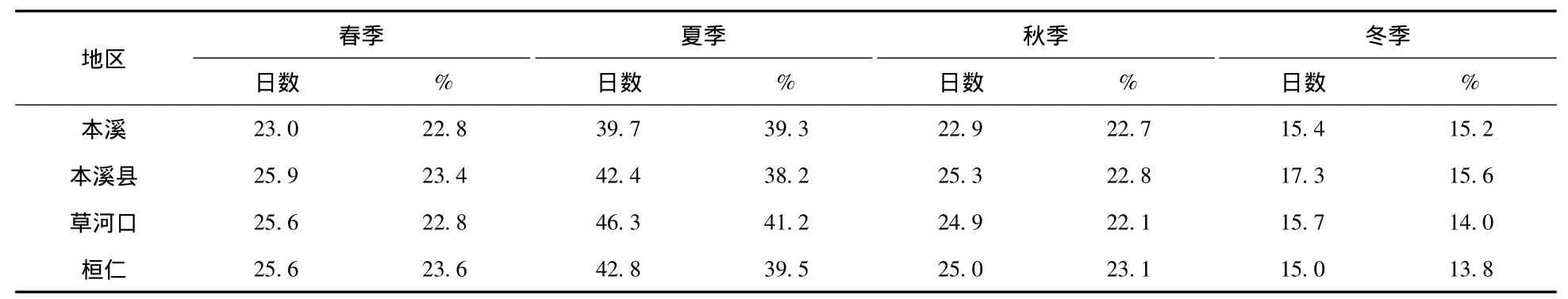

2)降水日数的年内分配:一年中,降水日数以7月最多,一般达12~22 d;12月或1月最少,仅为1~6 d,各季降水日数,以夏季最多,占全年降水日数的38.2%~41.2%;春秋次之,各占22.1% ~25.9%;冬季最少,仅占13.8% ~15.6%。见表4及表5。

表4 本溪地区各地各月降水日数表

表5 本溪地区各地各季降水日数及百分比表

2 用气象资料分析本溪地区旱涝特征

2.1 本溪地区降水、蒸发量和气温逐月变化趋势

根据本溪地区49 a(1958—2006年)各月的降水蒸发量及气温数据作图3。

图3 降水、蒸发量和气温逐月变化图

从图3中可以看出,本溪地区各月蒸发量大于降水量,气候比较干燥。本溪地区各月降水量较少,除7月份外其余各月均在200 mm以下。夏季降水量占全年降水量的60% ~70%,冬季降水量最少,不足全年降水量的5%。蒸发量的年内变化,一年中以4—6月蒸发量最大,最少为冬季。最高值出现在5月,至翌年1月达最小值,后又逐渐增大。本溪地区气温1—7月逐渐上升,从7月(或8月)变化趋势依次开始下降。7月是气温最热月,平均气温在22~25℃,最高气温为26.3℃。由此可见,各季降水量分配不均、蒸发量大、温度高是造成本溪地区旱涝灾害的主要原因。

2.2 用干燥度指标分析本溪地区的旱涝特征

湿润指数和干燥度互为倒数,这样既考虑到水分收入(降水),又考虑到水分支出(蒸发),能定量说明水分的盈亏,用公式表示为:

K=Em/P,C=P/Em=1/K (7)式中:K为干燥度;C为湿润指数;Em为可能蒸发量;P为平均降水量。

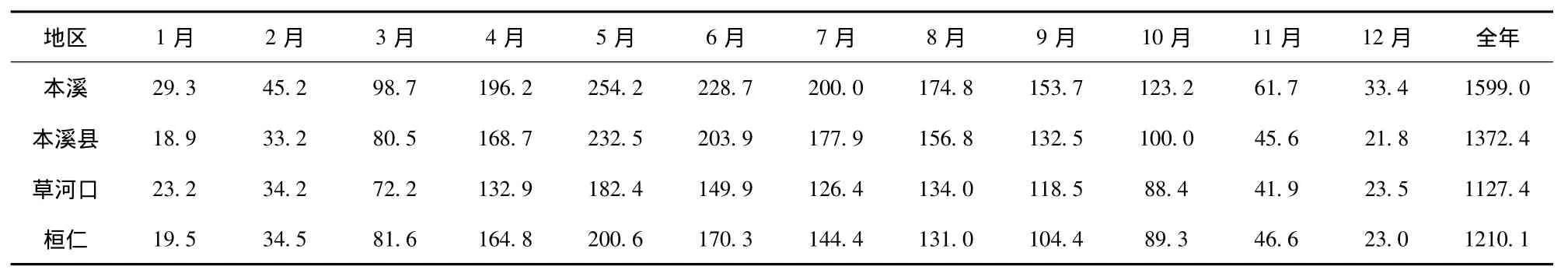

这里的可能蒸发量指长有绿色矮草的地面的最大蒸发量(蒸发与蒸腾之和)。本溪地区各地各月实测降水量、蒸发量分别见表6、7。表8为计算出的本溪地区各地各月湿润指数表。

表6 本溪地区各地各月降水量表

表7 本溪地区各地各月实测蒸发量表

表8 本溪地区各地各月湿润指数表

对各月湿润指数统计、分析,结果表明本溪站、本溪县站、草河口站和桓仁站在1—3月份C值取值范围大致为:0.03<C<0.20。结果表明本溪地区属于干旱地带。在4—5月份C值取值范围为0.20<C<0.50,结果表明本溪地区也属于半干旱地带。在6—8月C值取值范围都为:C >0.75,结果表明本溪地区在6—8月属于湿润地带。在9—10月C值取值范围为0.5<C<0.75,结果表明本溪地区在9—10月属于半湿润地带,说明本溪地区降水季节变化很大,年内分配不均。在11—12月份C值取值范围为0.20<C<0.50,结果表明本溪地区也属于半干旱地带。总之,本溪地区在各月介于干旱地带和湿润地带之间,这是由本溪地区比较特殊的地理位置所决定的。

3 结语

本文利用降水蒸发等气象资料分析了本溪地区的旱涝特征。本溪地区降水年际变化较大,涝季多发生在夏季,旱季多出现于春季。利用干燥度指标分析该区夏季气候较湿润,春季气候比较旱。各季降水量分配不均、蒸发量大是造成本溪地区旱涝灾害的主要原因。利用降水距平、Z指数、干燥度指标对本溪地区的旱涝等级进行了分析,由于Z指数消除了平均值的影响,比降水距平百分率响应快,比湿度指标客观反映旱涝程度,因此用Z指数指标判定该地区的旱涝程度是比较准确的。

[1]韩继承.乐都县湟水河谷旱涝级别的划分初探[J].水利科技经济,2007,13(09):705 -706.

[2]鞠笑生,杨贤为,陈丽娟,等.我国单站旱涝指标确定和区域旱涝级别划分的研究[J].应用气象学报,1997,8(01):26-32.

[3]鞠笑生,邹旭恺,张强.气候旱涝指标方法及其分析[J].自然灾害学报,1998(03):51-57.

[4]么枕生.用于气候分析的线性回归模式[J].地理研究,1986,5(03):11 -13.

[5]孟莹,卢娟,陈传雷.辽宁3种旱涝指标的对比分析[J].辽宁气象,2004(02):22-23.

[6]欧阳惠.水旱灾害学[M].北京:气象出版社,2001:05-09.