桦甸油页岩的二级萃取溶解行为

2014-07-02柏静儒潘朔林卫生贾春霞王擎

柏静儒,潘朔,林卫生,贾春霞,王擎

(东北电力大学油页岩综合利用教育部工程研究中心,吉林 吉林 132012)

桦甸油页岩的二级萃取溶解行为

柏静儒,潘朔,林卫生,贾春霞,王擎

(东北电力大学油页岩综合利用教育部工程研究中心,吉林 吉林 132012)

以吉林桦甸油页岩为研究对象,通过二氯甲烷、石油醚两级萃取,对油页岩原矿、两级萃余物进行SEM扫描,对二氯甲烷萃取液、石油醚萃取液进行GC/MS检测,研究桦甸油页岩在两级溶液的溶解行为以及各级萃余物表面物理形貌。结果表明,随着萃取的加深,油页岩颗粒相对光滑的片层结构逐渐消失,颗粒粒径趋于细小,表面沟壑逐渐增多,后级萃取时液固接触面积增加。二氯甲烷和石油醚对油页岩中烷烃溶出能力较强。两级萃取物组分主要由C15~C28饱和烷烃构成。溶剂萃取法可以有效地提取油页岩中一类或相似的化合物群,对研究油页岩构成及提取高经济价值成分有重要意义。

烷烃;溶剂萃取;溶解性;油页岩

油页岩具有高灰分、高挥发分、低热值的特性,和煤一样,是一种复杂的、非匀质燃料。各地矿区油页岩的品质(元素组成、矿物质含量、含油量、有机质含量等)变化很大。油页岩中主要成油物质为有机质中的油母质[1],其中的碳主要存在于脂肪族、烷烃结构和芳香族中,利用热解可以提取油页岩中高价值的油和气[2]。目前,油页岩在干馏热解、炼油提气、半焦燃烧发电等方面发展较快[3],而对油页岩有机质分子水平上的研究较少。通过溶剂萃取对油页岩中的有机化合物进行提取是研究油页岩内部分子结构的有效方法之一,可以在日后对油页岩加工处理时起到指导作用或进行预处理[4]。提取油页岩中的分子化合物,确定其化学式,研究矿物的微观构成以及有机质溶出规律,可以发展形成综合利用油页岩新技术。

秦志宏等[5]通过对煤进行了二硫化碳溶剂萃取,研究了不同萃取时间段的析出物组分变化特点。研究表明:烷烃中的碳分布相对集中于三部分,即高、中、低碳。吴鹏等[6]总结了3种溶剂萃取技术在油页岩萃取方面的应用,并分析了每种方法的优缺特点。朱玉高[7]通过对油页岩进行了CS2-NMP溶剂萃取,认为萃取物主要组成为芳香烃、脂肪烃以及少量杂原子。茹鑫[8]通过 GC/MS和FTIR并利用Chemdraw软件得出了油母质分子结构模型,认为分子结构中连接键主要是亚甲基直链,通过它将各种官能团、芳香核、环状结构连接到油母质分子中,并认为油母质有着高聚合物的一些性质和结构,是一种复杂无规则的高度聚合物。

溶剂萃取是研究矿物结构的常用方法之

一[9-10],这种方法已得到普遍认可。温和条件溶剂萃取可以保证不引进外来杂质、不破坏油页岩结构骨架,从而最大限度保留矿样的原始信息,为后续研究提供详实可靠的依据。因此,在本研究中,采用索氏萃取对油页岩原矿进行二氯甲烷(中等极性)石油醚(弱极性)二级萃取,以扩大萃取物的分析范围,并将每级的萃取液进行GC/MS分析,对每级萃余物进行SEM分析,以SEM与GC/MS相对照的方式研究不同极性对萃取的影响以及在萃取过程中样品外貌和溶出物的变化。

1 实验部分

1.1 样品制备

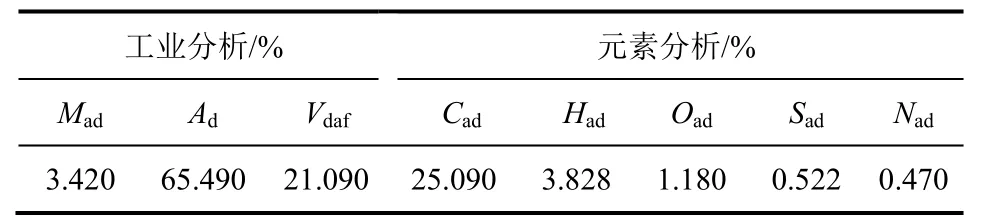

实验样品为吉林省桦甸油页岩,将样品破碎至200目以下,置于75℃恒温干燥箱内干燥32h。置于干燥器内密封保存,待用。油页岩工业分析、元素分析见表1。

表1 桦甸油页岩工业分析、元素分析(质量分数)

1.2 实验步骤

取桦甸油页岩样品15g,置于索氏萃取器中,加入250mL二氯甲烷(一级萃取),萃取48h。将萃余物在二氯甲烷沸点温度下真空干燥3h,直至表面松散,不再残留二氯甲烷,取0.5g萃余物(一级萃余物)密封,等待SEM检测。将二氯甲烷萃取液(一级萃取液)浓缩密封,等待GC/MS检测。将剩余萃余物置于索氏萃取器中,加入250mL石油醚(二级萃取),萃取48h。将萃余物在石油醚沸点温度下真空干燥3h,直至表面松散,不在残留石油醚,取0.5g萃余物(二级萃余物)密封,等待SEM检测。将石油醚萃取液(二级萃取液)浓缩密封,等待GC/MS检测。

二氯甲烷、石油醚(60~90℃),均为分析纯。

1.3 检测

采用JSM6510A扫描电镜(日本岛津)对原样及萃余物进行拍照,采用2010-plus气相色谱-质谱联用仪(日本岛津)对两级萃取液进行检测。

2 结果与讨论

2.1 SEM分析

油页岩原样、一级萃余物、二级萃余物的SEM如图1。由图1(a)、(d)可以清晰地看到油页岩原样依然保持着油页岩的典型形状特征[11],即片层结构,片层表面相对光滑平整,主要片体在10μm左右,四周伴有5μm左右的碎裂片体。片体边缘轮廓相对清晰平滑。由图1(b)、(e)可以看出,经二氯甲烷一级萃取之后,萃余物粒径大多在5μm左右,表面出现较多裂纹,表面边缘呈现锯齿状,片层立体感增强,四周零散分布的萃余物粒径更小。由图1(c)、(f)看出,经石油醚二级萃取后较图1(b)、(e)情况继续加深,粒径大小不一,趋于更小,一些颗粒不再表现出片层形态,图1(f)右上角的圆形颗粒可以明显观察到经两级萃取后,表面呈现出密集沟壑。由图1(a)~(f)可以很好地观察到二级萃取时油页岩的递进溶解关系。SEM表明,溶剂萃取确实会对油页岩结构产生影响,使之粗糙、碎裂、粒径变小。种种迹象表明,溶剂萃取会对油页岩内部的分子化合物产生抽提作用。

2.2 GC/MS分析

2.2.1 二氯甲烷萃取物分析

对一级二氯甲烷萃取液进行GC/MS检测,经NIST05质谱图库对比分析出15种化合物,如表2、图2(a)。其中主要以烷烃为主,峰号1、2检测为十五烷和十六烷,其匹配相似度分别高达94%、95%。55~60min时化合物数量爆发式增长且基本同属一族。除去14号检测为1,2-环己烷二甲酸,二癸基酯外,其余均为直链饱和烷烃,且分布在C17~C28[12],其中也有可能存在烷烃的同分异构体。实验表明,二氯甲烷作为一级萃取溶剂可以有效地溶出油页岩中的饱和烷烃且烷烃种类在一定的、相对连续的范围内。

图1 油页岩原样、一级萃余物、二级萃余物的SEM

表2 萃取化学组成

图2 二氯甲烷和石油醚总离子流色谱图

2.2.2 石油醚萃取物分析

对二级石油醚萃取液进行GC/MS检测,结果如表2、图2(b),共检测出16种化合物。其中13号峰的化合物含量最多为17.88%。峰号7、9、10的化合物含量均超过10%。2、3号峰检测为十五烷和十六烷,含量比二氯甲烷萃取后有所减少,对比表2,两级萃取的化合物大致都集中在C15~C28的饱和烷烃之间[13],石油醚萃取物相对溶出较多的含氧化合物。不同的是,两级萃取的化合物含量不同程度地升高或降低。由SEM图像可知,经二氯甲烷萃取后,油页岩表面结构发生一些变化,粒径的减小、表面沟壑的形成、更多的阶梯层次都提高了石油醚的萃取效果,使得二级萃取接触的表面积增加,溶解更加深入。二氯甲烷与石油醚的GC/MS对比谱图如图3所示。

石油醚主要是戊烷和己烷的混合物,对烷烃有较好溶解能力。20世纪80年代中期,桦甸盆地古近纪含油页岩层段就发现了桦甸动植物群[14]。桦甸油页岩的形成过程中掩埋了植物的残体,树脂和树蜡存留在植物体内被保留下来,参与到页岩的形成,成为了烷烃类化合物的主要来源,而树脂和树蜡易溶解于大多数有机溶剂[15-19]。油页岩中存在沥青质,而沥青质是一种复杂的高分子化合物,富含大量碳氢物质,树脂、胶质参与到了沥青质的形成过程,这也同样为萃取物中大量的烷烃化合物提供了来源[16-20]。

图3 二氯甲烷、石油醚总离子流色谱图对比

3 结 论

(1)弱极性溶剂石油醚与中等极性溶剂二氯甲烷对油页岩进行两级萃取比单溶剂萃取效果更好,可为后续级溶剂萃取提供更佳的物理特性。不同的溶剂配合可以相对全面地进行萃取。

(2)通过GC/MS分析,石油醚与二氯甲烷对油页岩中的饱和烷烃具有较高的溶出能力,化合物多为相似或相同种类,且多为C15~C28的饱和烷烃。

[1] 周国江,关瑜. 油页岩催化萃取工艺[J]. 黑龙江科技学院学报,2010,20(4):285-287.

[2] 周国江,孙静. 微波辅助下油页岩CS2-NMP萃取物的GC/MS分析[J]. 黑龙江科技学院,2009,19(2):84-86.

[3] 张立栋,刘洪鹏,贾春霞,等. 我国油页岩综合利用相关研究进展[J]. 化工进展,2012,31(11):2359-2363.

[4] 秦志宏,张迪,候翠利,等. 煤全组分的族分离及应用展望[J]. 煤质技术,2007,13(4):61-64.

[5] 秦志宏,江春,孙昊,等. 童亭亮煤CS2溶剂分次萃取物的GC/MS分析[J]. 中国矿业大学学报,2005,34(6):708-711.

[6] 吴鹏,周扬,李福林,等. 油页岩溶剂萃取技术研究[J]. 矿产综合利用,2010(6):38-39.

[7] 朱玉高. 油页岩溶剂萃取基础性研究[D]. 哈尔滨:黑龙江科技学院,2006.

[8] 茹鑫. 油页岩热解过程分子模拟及实验研究[D]. 长春:吉林大学,2013.

[9] 汤达桢. 煤变质演化与煤成气生成条件[M]. 北京:地质出版社,1998.

[10] Stach E,Mackowsky M-TH,Teichmüller M. 斯塔赫煤岩学教程[M].杨起,李宝芳,黄家福译. 北京:煤炭工业出版社,1990:192-193.

[11] 姜磊,王晓波,晏海霞,等. 茂名油页岩的显微形貌及成分分析[J].电子显微学报,2006,25(s1),336-337.

[12] 周国江,朱玉高,魏贤勇. 油页岩CS2-NMP萃取物GC/MS分析[J]. 黑龙江科技学院学报,2006,16(6):391.

[13] 周国江. 油页岩溶剂萃取技术[J]. 黑龙江科技学院学报,2010,20(3):190-193.

[14] 胡晓峰. 桦甸盆地古近纪油页岩特征及形成环境分析[D]. 长春:吉林大学,2009.

[15] Vahrman M. The smaller molecules derived fromcoal and their significance[J].Fuel,1970,49:5-16.

[16] Murchison D G,Jones J M. Properties of the coal macerals: Elementary composition of resinite[J].Fuel,1963,42:141-158.

[17] Teichmuller M. Advances in Organic Geochemistry[M]. Paris:Editions Techniques,1973:379-407.

[18] 秦志宏,侯翠利,张迪,等. 煤中小分子的微孔嵌入特征与溶出特性[J]. 中国矿业大学学报,2007,36(5):587-591.

[19] 秦志宏,袁新华,宗志敏,等. 用XRD,TEM和FTIR研究镜煤在CS2-N-甲基-2-吡咯烷酮混合溶剂中的溶解行为[J]. 燃料化学学报,1998,26(3):275-278.

[20] Eichmlluer M. Advances in Organic Geochemistry[M]. Paris:Editions Techniques,1973:379-407.

Investigation on dissolution behavior of Huadian oil shale in two stage extraction

BAI Jingru,PAN Shuo,LIN Weisheng,JIA Chunxia,WANG Qing

(Northeast Danli University,Engineering Research Centre of Oil Shale Comprehensive Utilization,Ministry of Education,Jilin 132012,Jilin,China)

The oil shale from Huadian,Jilin was taken as research object,and extraction with dichloromethane and petroleum ether was conducted at two stages. SEM pictures of untreated oil shale and two stage extraction residue were taken,and dichloromethane and petroleum ether raffinate were analyzed with GC/MS. The dissolution behavior of Huadian oil shale in these two extractants and surface morphology of extraction residue were studied. With dual-stage extraction,relatively smooth lamellar structure of oil shale particles gradually disappeared,particle size tended to be smaller,particle surface became more uneven,and liquid-solid contact area increased. Dichloromethane and petroleum ether were able to dissolve paraffinic hydrocarbons in oil shale. The major components of extract were C15to C28saturated alkanes. Solvent extraction could effectively extract a class of or similar compounds from oil shale. Oil shale extraction is significant to studying composition of oil shale and extracting the components of high economic value.

alkane;solvent extraction;solubility;oil shale

O652 62

A

1000-6613(2014)08-1974-05

10.3969/j.issn.1000-6613.2014.08.006

2013-11-12;修改稿日期:2013-12-05。

国家自然科学基金项目(51276034)。

及联系人:柏静儒(1973—),女,副教授。E-mail bai630@ mail.nedu.edu.cn。