北川县坝底乡菜市场后山危岩稳定分析与评价

2014-07-02李慧兰

李慧兰

(长春工程学院勘查与测绘学院,长春130021)

0 前言

青石包危岩位于青石包一山咀陡崖地带,分布高程1 104.32~1 145.32m,高度约41m。纵向宽度1.50~3.50m,横向宽度约20~35m,总体积约3 690m3,为小型崩塌,危岩体地形坡度约70°~80°,后缘见灌丛分布,中下部裸露,崩滑方向47°左右。青石包危岩受地震的影响,使危岩体后缘出现了拉张裂缝,危岩整体性失稳的可能性大,危岩滑塌后对前缘市政设施和居民将会构成威胁。青石包危岩目前处于间歇式蠕动变形阶段,在暴雨及地震作用下,有垮塌的可能。目前地质灾害体无任何防护、排水措施,一旦灾害体发生变形,将会威胁到滑坡前缘市政基础设施(农贸市场、客运站)和居民(28户,人口110人)生命财产安全,其后果将不堪设想。

1 场地工程地质条件

青石包危岩位于陡崖地带,地形坡度65°~75°,崩滑面为陡坡,地形坡度30°~55°,坡体植被较发育,以灌丛为主。

1.1 地层岩性

根据勘查报告,按主要工程地质特性、岩性组合,区内岩土可分2个工程地质岩类:即松散岩土类和风化节理发育的较软岩类。

1.1.1 松散岩土类

1.1.2 风化节理发育的半坚硬岩类

主要为志留系茂县群(S2-3mx)千枚岩、局部夹砂岩岩组,以及浅变质千枚岩、砂页岩岩组。薄层—薄片状构造,由于地层经历多次构造运动影响,褶皱紧密、尖棱、倒转、揉皱、拖拉现象十分普遍,层间褶皱发育,岩石破碎,裂隙密集发育,岩石区域轻微变质。力学强度较低,常发生崩塌和滑坡。

1.2 水文地质条件

1.2.1 地表水

灾害体位于斜坡地带,地表水体不发育,坡体微型小冲沟较发育,常态下沟内无水,在持续强降雨下有暂时性洪流。湔江河一级支流——青片河于灾害体前缘50~150m处,自北西—南东向流过,为工作区内主要地表水体,工作区段河床宽约40~50m,水深0.20~0.80m,初估流量约Q=0.50m3/s,河水流速平缓,河床纵坡降小。

1.2.2 地下水

勘查区内地下水类型有松散堆积层孔隙潜水和基岩裂隙潜水2大类。

1.2.2.1 第四系松散层孔隙水

主要赋存于块碎石土及粉质黏土质碎块石层中,主要接受大气降水补给,部分以坡面径流形式排泄,部分入渗后大致沿坡体内部向坡体低洼处及青片江排泄,受地形地貌的控制,水量不大,持续强降雨时局部积聚,分布不连续,勘查期内钻孔深度范围内为干孔。

1.2.2.2 基岩裂隙水

埋藏于砂质千枚岩裂隙中,含水、透水性受岩性、节理裂隙发育程度、风化程度影响。它主要接受大气降水及上覆松散层孔隙水补给。从地形地貌上看,工作区无集中补给的山间有利地形,地表水径流路径短,仅少量下渗补给深部地下水,大部分顺坡向低洼处排泄,故水量不大,且埋藏深,本次勘查未见泉眼出露。地下水对混凝土不具侵蚀性。

1.3 地震

依据GB 5001—2001《建筑抗震设计规范》,工作区地震基本烈度为Ⅷ度,设计基本地震加速度值为0.20g。

2 危岩基本特征

2.1 崩塌源(危岩)基本特征

危岩体岩性为薄片状千枚岩夹中厚层状变质粉砂岩,产状357°∠73°。岩体主要发育2组裂隙:①186°∠76°,②287°∠43°,同岩层产状一起构成危岩的结构面。由于岩体岩性软硬不均,较硬的粉砂岩切割成块状、碎石状,形成凸状危岩块,较软的千枚岩切割成碎石状、碎片状,较易风化形成岩腔。危岩体地形坡度约70°~80°,后缘见灌丛分布,中下部裸露,崩滑方向47°左右。

受地震的影响,危岩体顶部(后缘)发育一组拉张裂缝带,其延伸走向150°~160°,由3条裂缝构成,平面形态为圆弧状;拉张宽度5~10cm,延伸长度约20~35m,贯通深度约10m,距离前缘临空面最大距离3.50m。危岩体目前为欠稳定状态,每年雨季都有规模不等的崩塌发生,对危岩下方坡脚住户构成威胁。

2.2 崩滑面基本特征

危岩崩落脱离母岩体后在重力作用下沿坡体下方滚动、滑移的面。崩滑面地形地貌上为凹形坡,地形总体较陡,地形坡度30°~53°,坡体植被较发育,以低矮灌丛为主,零星分布少量乔木,坡体由薄片状千枚岩构成,第四系松散层薄,边坡稳定性较好。

2.3 崩塌堆积体基本特征

危岩崩塌堆积体有2处,分别位于距危岩体水平距离35~75m范围内和坡脚。堆积体1:位于危岩体下方,呈锥状分布,堆积体纵向坡度20°~45°,前缘较缓、中上部较陡。前缘宽约20m,纵向长度约30m,堆积体厚度1~3m,方量约400m3。堆积物以碎块石为主,粒径一般40~250mm,大者可达0.8m×1.3m×1.4m,结构疏松,局部见架空现象。受这次5.12地震的影响,新近堆积物前缘宽约5m,纵向长约20m,厚度约0.50~1.00m,方量约80m3。堆积体植被覆盖低,零星分布杂草和少量灌木。由于堆积体结构松散,堆积体地形坡度接近其土层自然休止角,现状处于临界稳定状态,前缘坡体地形陡峻,故其稳定总体较差,在暴雨期极易失稳,为坡面泥石流的形成提供了物源。堆积体2:分布于距危岩体水平距离240~340m范围内,陡坡下部坡脚,呈缓坡锥状分布。堆积体纵向坡度5°~10°,受人类活动的影响局部改造成阶梯状耕地。前缘宽约90m,纵向长度约80m,堆积体厚度3~7m,方量约1 200m3。堆积物以碎块石为主,粒径一般30~180mm,大者可达0.5m×1.0m×1.5m,表层结构疏松,局部见架空现象,中下部稍—中密状。据民访和地面调查,本次地震时未见滚石发生,未见新的堆积。堆积体坡体植被不发育,以旱地为主。堆积体地形平缓,结构较密实,稳定性好。

3 危岩体形成机理

通过调查与分析,危岩体的变形破坏机制主要受地形岩性、外倾结构面控制,降雨、地震是危岩崩塌的催化剂,其形成机制可概括如下。

3.1 地形

危岩变形体位于陡崖、陡坡地形,高20.0~45.0m,坡角在60°~80°之间,这给崩塌的发生发展提供了变形空间。陡峻临空的地形是崩塌发生的先决条件。

3.2 地层岩性

地层岩性是发生崩塌的基础条件。在漫长的地质年代中,边坡上裸露的岩体在大气流水等自然营力的作用下,不断风化剥落,硬质岩风化剥落速度慢,软质岩风化剥落速度快。如前所述,正是这种差异性风化使软硬岩层交界处的软岩内缩,形成洼岩腔,硬岩外悬,形成悬挑状危岩,年复一年,悬挑日剧,最终发生崩塌,露出新的临空面之后,新一轮卸荷裂隙、洼岩腔、悬挑危岩又在新的临空面上形成,然后有发生崩塌。项目区出露的地层岩性为志留系中上统茂县群(S2-3mx)薄层状—极薄层状千枚岩夹中厚层状变砂岩,千枚岩抗风化能力较弱,形成缓坡,变砂岩形成陡崖;由于差异风化作用,为崩塌的形成提供了基础条件。

3.3 构造作用

构造作用是发生崩塌的控制条件。当有外倾裂隙存在时,陡倾裂隙与外倾裂隙的组合将边坡岩体切割成网状。同样,在阳光、气温、雨水的作用下,岩体结构面不断张开,加上重力产生下滑力作用,陡倾结构面比外倾结构面更易开展。这样日积月累,最外面的一个潜在滑塌体稳定性越来越差,直到下滑破坏,然后它后面的块体又陆续形成新的下滑体,出现累进式的发育—破坏—再发育—再破坏。项目区内千枚岩和变砂岩受区域构造应力作用,发育2组构造裂隙:①186°∠76°,②287°∠43°,切割岩体或构成崩塌变形体,2组裂隙与岩层面的组合切割,将岩体切割成碎块状、碎石状,为崩塌的发生提供了基础条件。

3.4 地震、降雨是发生崩塌的激发条件

在一般情况下,崩塌堆积体处于稳定状态。在暴雨激发下,大气降雨渗入裂隙之中,产生动水和静水压力,当裂隙水深渗入底部,在水压力作用下,水体沿裂隙及节理面运移,降低其力学强度,导致崩塌的发生及发展。地震力亦是产生崩塌的一个诱发因素,地震产生水平力,使顺坡向裂隙变形加剧,进一步拉张以至于贯通,加剧崩塌的发生和发展。

4 危岩稳定性评价

4.1 危岩稳定性评价方法的确定

危岩块体稳定性受多个因素影响,是多个因素相互作用、相互促进、相互抵消的结果。不同的危岩块体系统都有各自的特点,各种因素对其稳定性影响程度也不一样。目前危岩稳定性计算方法常用4类,即基于有限元的静力稳定性分析法、可靠度分析法、基于监测资料的比较辨识法及静力解析法。

4.1.1 有限元的静力稳定性分析法

用有限元方法计算位移和应力时,工程中采用的接触单元(或夹层单元)求解接触问题。当危岩体滑动面已知,采用静力分析法,对给定的材料参数计算位移、应力状态,以危岩体的滑动力和阻滑力相等为条件确定材料参数的安全系数。但岩体既不是完全弹性体,也不是弹塑性体,计算出的应力和位移与实际情况有一定出入,加上有限元计算量大。

4.1.2 可靠度分析法

首先根据危岩块体滑动破坏模式建立起危岩块体稳定性的极限状态函数方程,然后选取可靠度求解方法计算危岩块体稳定性的可靠度指标和破坏概率。而在岩土工程领域,特别是岩体边坡工程,到目前还没有一种规范性的岩体边坡破坏尺度。关于岩体边坡破坏尺度的观点很多,受到人为因素控制较多。

4.1.3 比较识别法

在工程地质区域,考虑变形破坏方式及相应的变形破坏特征、位移关系式,针对各种可能的变形和破坏情况建立(或调整优化已有的)变形监测网,由监测资料计算得到变形区域的空间位移向量,对比各种可能的变形破坏方式相应的变形特征和位移关系式,从而辨识出实际发生的变形破坏方式、变形区域及变形演化到破坏的过程。但该方法在工作时,会碰到一些不明确的情况,在确定变形区域,求取空间位移矢量时,给结论带来不确定性。

4.1.4 静力解析法

在工程实际中最常用的稳定性分析方法还是静力解析法,这种方法简单可行,结果明确,但危岩体破坏模式认识的区别导致了失稳判据的不同,判据中参数的确定又与地勘资料密切相关。

岩体变形破坏过程非常复杂,建立合理的计算模型和准确的计算参数取值使其客观描述岩体特征是数值计算是否合理的关键,通过对上述危岩稳定性评价方法分析及现有资料,确定用最常用的稳定性分析方法——静力解析法。

4.2 危岩体破坏方式

危岩的变形十分缓慢不易察觉,破坏过程十分短暂,通过对危岩体形态特征、边界及结构面特点的分析,该危岩体失稳破坏方式可归纳为坠落(掉块)和整体滑塌2种类型。

4.2.1 坠落(掉块)

由于构成危岩体为薄层—极薄层状千枚岩,岩体节理裂隙发育,切割成碎片状、碎石状,受风化用的影响,常出现掉渣、掉块等小规模坠落。剥落下来的岩块块径不大,一般3~15cm,最大仅20~40cm,滚落影响范围较小,仅堆于危岩体下方地带(堆积体1)。

4.2.2 滑塌

受地震的影响,危岩体后缘发育一组倾向坡外、顺坡向分布的结构面,在危岩体自重和地表水渗入裂隙等因素的作用下,危岩体裂隙面锁部位被贯通,危岩体沿裂隙面整体发生剪切滑移破坏。

4.3 稳定性计算

4.3.1 计算剖面和计算参数的确定

由于危岩体的边界条件、裂隙贯通深度难以准确确定,只能把一些不确定的因素理想化地进行定量分析计算。计算模型见图1。

根据应急勘查报告,结构面抗剪强度指标标准值的确定,根据结构面结合程度参照GB 50330—2002《建筑边坡工程技术规范》表4.5.1选用。天然重度:27.8kN/m3;结构面粘聚力C=84kPa,φ=22°;地震系数ξ=0.05,危岩体断面面积F=225.70m2,裂隙高度e=10.00m。

图1 危岩稳定性计算示意图

4.3.2 稳定性计算方法

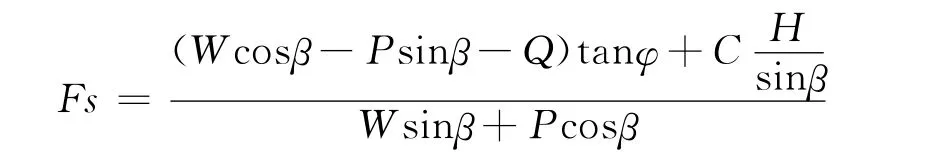

根据DZ/T0219-2006《滑坡防治工程设计与施工技术规范》的规定,由于危岩体的边界条件、裂隙贯通深度难以准确确定,只能把一些不确定的因素理想化地进行定量分析计算,计算公式如下:

稳定系数:

地震力:P=ξW

式中:C为后缘裂隙黏聚力(kPa);φ为后缘内摩擦角(°);β为裂隙面倾角(°);H 为危岩体高度(m);W为危岩体自重;e为裂隙深度(m);e1为裂隙充水高度(m);r为水的容重;ξ为地震系数取0.05。

4.3.3 计算工况及计算结果

根据应急勘察报告及滑坡的破坏机制以及《滑坡防治工程设计与施工技术规范》要求,计算时,考虑降雨和地震工况。该地区地震烈度为Ⅷ度,因此地震力采用Ⅷ度计算。分析计算的荷载主要有:滑坡自重、裂隙水、地震波动力。计算结果见表1。

表1 危岩稳定性计算成果

从表1可以看出:各种工况下,滑坡体处于基本稳定—欠稳定状态。在天然工况下,危岩的稳定性系数Fs≥1.20,基本稳定;在暴雨工况下,1.0≤Fs<1.20,欠稳定;在地震工况下,稳定性系数1.0≤Fs<1.20,欠稳定。

4.4 稳定性综合评价

稳定性分析结果表明,青石包危岩在天然状态下,坡体稳定性较好,在暴雨+地震状态下,坡体稳定性相对较差,坡体处于欠稳定状态,有失稳的可能。目前该危岩体已威胁到滑坡前缘客运中心、菜市场和居民的生命财产安全,已形成严峻的地质灾害隐患,必须予以治理。

5 危岩治理方案

根据危岩的稳定状态,结合岩层分布、岩性特点及失稳破坏方式,青石包危岩治理工程主要采用清危+喷锚网的综合治理方案。

5.1 喷锚网设计

5.1.1 抗滑锚杆设计

(1)锚杆轴向拉力设计值计算

按式(1)计算锚杆轴向拉力设计值:

式中:Na为轴向拉力设计值;γQ为荷载分项系数,取为1.30;Nak为轴向拉力标准值。

轴向拉力标准值Nak按式(2)计算:

式中:Eak为单根锚杆所承受的剩余下滑力;α为锚杆倾角,锚杆与水平面夹角设计取18°;β为底滑面倾角,取42°。

(2)锚杆钢筋横截面积计算

锚杆钢筋横截面积As需满足以下条件:

式中:γ0为边坡工程重要性系数,取1.0;fy为锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值,二级钢筋取300MPa;ε2为钢筋抗拉工作条件系数,永久性锚杆取0.69。

(3)锚杆长度计算

抗滑锚杆最小锚固段长度应取以下两式计算结果的大值:

(a)考虑锚杆与砂浆的结合破坏:

(b)考虑砂浆与孔壁的结合破坏:

式中:Nak为锚杆轴向拉力标准值,经计算为31.76kN;Na为锚杆轴向拉力设计值,经计算为41.29kN;la为锚固段长度,通过计算确定;D为锚固体(钻孔)直径,此处为50mm;frb为地层与锚固体黏结强度特征值,取为300kPa;ε1为锚固体与地层黏结工作条件系数,取为1.00;d为锚杆钢筋直径,此处为28mm;n为钢筋(钢绞线)根数(根),此处n=1;fb为钢筋与锚固砂浆间的黏结强度设计值,如钢筋为螺纹筋,砂浆强度等级取 M30,取为2.40MPa;ε3为钢筋与砂浆黏结强度工作条件系数,对永久性锚杆取0.60。

根据崩滑源所在斜坡的地形地质情况计算确定,系统砂浆锚杆纵、横间距取为2.0m×2.0m。为更好地发挥各类锚杆作用,同时为了便于施工,将锚杆按梅花形布置。水泥砂浆锚杆孔径宜大于杆体直径15mm,设计孔径采用50mm。设计砂浆强度M30。经计算和潜在滑动面的空间分布特征,确定设计采用直径为22mm的HRB335级螺纹钢筋,锚杆的长度为5.0m。

5.1.2 挂网喷砼设计

最小喷砼厚度不小于50mm,最大喷砼厚度不大于200mm,设计喷砼取100mm,其中初喷40mm,第二次喷60mm。喷射砼凝土强度等级为C20。钢筋网制作选用φ6.5mm HPB235级钢筋,网格间距为20×20cm。挂网喷锚区每隔15m设置一道伸缩缝,缝内回填青麻沥青。

5.2 清危工程

由于构成危岩体的岩性以薄层、极薄层状千枚岩为主,岩体破碎,切割的块度不大,这为清危方案的可行提供了可能,为排除危岩对下方的威胁,可以对该危岩体采取整体清除。

5.3 坡面绿化工程

为了美化环境,达到绿色施工的要求,在危岩面喷锚后在坡面上采用爬山虎植被对坡面进行绿化。

6 结语

分析青石包危岩体影响因素及成因机制,确定危岩体失稳破坏方式。对不同工况进行稳定性计算,判定危岩体为欠稳定状态。根据危岩岩层分布、岩性特点及失稳破坏方式采用清危+喷锚网的综合治理方案。

[1]陈洪凯,王蓉,唐红梅.危岩研究现状及趋势综述[J].重庆交通学院学报,2003,22(3):18-22.

[2]谢全敏,夏元友.岩体边坡治理决策的模糊层次分析方法研究[J].岩石力学与工程学报,2003,22(7):1117-1120.

[3]陈洪凯,欧阳仲春,廖世荣.三峡库区危岩综合治理技术及应用[J].地下空间,2002,22(2):97-101.

[4]谢全敏,夏元友.危岩块体稳定性的综合评价方法[J].岩土力学,2002,22(6):775-777.

[5]DZT 0219—2006滑坡防治工程设计与施工技术规范[S].北京:中国标准出版社,2006:78-102.

[6]SD238-87水土保持技术规范[S].北京:水利电力出版社,1988:45-68.