江苏省旅游经济均衡发展研究

2014-06-23黄常州李如友

黄常州 李如友

(盐城工学院,江苏盐城224051)

【产业经济】

江苏省旅游经济均衡发展研究

黄常州 李如友

(盐城工学院,江苏盐城224051)

选取2000—2011年江苏省13个地市的旅游外汇收入为连续时间序列的指标数据,用泰尔指数衡量江苏省旅游经济水平的区域差异,结果表明:2000—2006年以及2008—2011年江苏省各地市旅游经济呈现出明显的趋同趋势;2007—2008年出现短暂的趋异趋势;2000—2005年及2011年以区间差异为主,2006—2010年以区内差异为主;苏南地区的旅游经济差异远远高于苏中和苏北地区;苏南地区呈现出趋同趋势,而苏中和苏北地区呈现出趋异趋势。江苏省旅游经济区域差异的影响因素主要有区域旅游资源禀赋、基础设施建设、旅游配套设施、区域经济发展水平、政策和区位优势。提出进一步发挥政府主导作用,充分发挥苏南地区的辐射和带动作用,打造区域旅游品牌,大力发展苏中和苏北地区旅游业,加强旅游产品创新与研发等对策建议。

旅游经济;均衡发展;泰尔指数;江苏省

改革开放以来,随着我国经济快速发展和人民生活水平不断提高,居民对旅游的需求也与日俱增。推进旅游业发展成为缩小区域差异的有效途径之一。1997年欧洲联盟条约明确提出了旅游业应发挥缩小区域差异的作用[1],国家旅游业“十二五”规划和江苏省国民经济和社会发展“十二五”规划中都提出了要促进区域协调发展,江苏省旅游业发展“十二五”规划也提出要推动旅游业与区域经济互动以及统筹城乡旅游业协调发展。

21世纪以来江苏省加快了旅游业发展步伐,但受旅游资源禀赋、经济基础、地理区位条件、基础设施条件等因素影响,旅游经济发展不平衡,区域差异显著。旅游经济是区域经济的重要组成部分,旅游经济均衡发展问题受到旅游界广泛关注,引起了众多学者和专家的重视。王涛和宋卫彬对江苏省旅游经济的发展现状展开分析,为推动旅游业发展、建设旅游强省提出了一系列建议[2]。高超和陆玉麒分析了1998-2004年江苏省内各市旅游经济的总体差异及空间特征,阐释了旅游经济空间差异继续扩大的成因并提出了缩小差异的对策[3]。龚魏魏利用标准差与变异系数衡量江苏省旅游经济水平的区域差异,分析得出江苏省旅游经济水平区域差异的重要影响因素,提出了协调各区域之间旅游业发展以及缩小区域差异的有效对策[4]。宣国富和赵静应用城市体系等级规模结构理论,利用首位度分析和位序-规模分析法对江苏省旅游经济的等级规模、结构特征及演化规律进行研究[5]。方法林以江苏省13个地市为研究单元,用泰尔指数分析2000-2010年江苏省旅游经济的空间结构特征,揭示了江苏省旅游经济发展的时空差异和变化规律,分析了影响江苏省旅游经济空间差异的主要因素,提出了江苏省旅游经济南北协调均衡发展的建议[6]。现有的关于江苏省旅游经济发展的研究成果中,大部分把江苏省13个地市作为独立的研究单元,而缺少对苏南、苏中和苏北区域间及各区域内部旅游经济差异的分析。本文利用泰尔指数来研究江苏省旅游经济差异情况,探讨各地市旅游经济相对差异的变化趋势,并提出旅游经济均衡发展的对策,对促进江苏省旅游经济均衡发展具有十分重要的意义。

一、江苏省旅游经济差异格局

江苏省拥有丰富的旅游自然资源和历史文化资源,旅游业起步较早而且发展迅速。进入21世纪以来,江苏省旅游业进入全面发展阶段,旅游外汇收入从2000年的7.2384亿美元增长到2011年的56.5297亿美元,增长了6.81倍。2011年江苏省旅游外汇收入占全国外汇总收入的9.47%,仅次于广东和上海,在全国列第三位,已经成为著名的旅游大省。旅游业在江苏省社会经济发展中具有十分重要的作用,2010年旅游总收入占江苏省GDP总量的11.45%。江苏省旅游经济发展表现出明显的区域不均衡性。为了准确、全面地考察江苏省各地市旅游经济发展状况,本文采用入境旅游发展指数来分析各地市旅游经济发展水平,其公式为:

式中,I为入境旅游发展指数;yi为第i个市的旅游外汇收入;ui为第i个市的GDP总量;Y*为全国旅游外汇收入总量;U*为全国GDP总量。

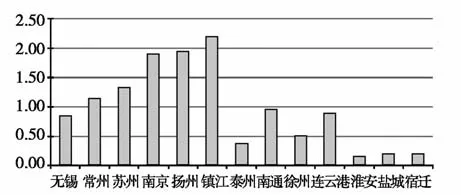

旅游发展指数可以衡量出某地区入境旅游占GDP的比重与全国平均水平的比值,如果达到全国平均水平,则发展指数为1,指数越高,说明当地的旅游发展水平越高[7]。根据《中国统计年鉴2012》和《江苏统计年鉴2012》中旅游外汇收入以及GDP的数据,计算2011年江苏省各市入境旅游发展指数,分别是:I(无锡)=0.8486;I(常州)=1.1482;I(苏州)=1.3384;I(南京)=1.9046;I(扬州)=1.9419;I(镇江)=2.2027;I(泰州)=0.3802;I(南通)=0.9545;I(徐州)=0.5136;I(连云港)=0.8902;I(淮安)=0.1561;I(盐城)=0.1956;I(宿迁)=0.1961(见图1)。

图1 2011年江苏省各市入境旅游发展指数

从图1可以看出,江苏省各地市之间旅游经济发展存在着较大差异,两极分化的特点比较明显,入境旅游发展指数最高的镇江与最低的淮安差距达14.11倍,这种巨大差异会影响旅游经济落后地区的积极性。根据核心-边缘理论的观点,在区域经济发展过程中,区域容易分化为核心区和边缘区,核心区处于统治地位,边缘区在发展上依赖于核心区。江苏省旅游业已经形成了以常州、苏州、南京、扬州、镇江、无锡、南通七市为核心区,以其他六市为边缘区的两极分化明显的空间发展格局。江苏省旅游业的空间格局基本符合核心-边缘理论,一方面边缘区的六市入境旅游业的发展得益于常州、苏州、南京、扬州、镇江、无锡、南通七市的“溢出效应”,这一效应使其他市可以共享一部分资金、人才、客源等要素,从而缩小与这七个城市的旅游经济发展差异。但是另一方面,由于核心区的“极化效应”,促使各种生产要素向核心区积聚,会进一步扩大各个地区间的差距。按照赫希曼的观点,在完全市场机制作用下,“极化效应”占支配地位,因此,要填补这种累积因果循环所造成的差距,就必须依靠政府的积极干预来刺激边缘地区的发展[8]。

江苏省旅游经济发展呈现出明显的纬度地带性差异,入境旅游发展指数最高的是镇江,为2.2027;其次是南京和扬州,分别是1.9046和1.9419;接着是苏州和常州,这五市超过了全国平均水平,入境旅游发展指数均大于1。江苏省旅游经济发展不均衡,发展较快的地区主要集中在苏南和苏中,苏北发展缓慢。全省有八个地市的入境旅游发展指数小于1,低于全国平均水平,且差距较大。而淮安、盐城、宿迁三市的入境旅游发展指数甚至不足0.2。

江苏省旅游经济的地区差异到底有多大?差异的主要成因是什么?这种差异是在逐年增大还是逐年缩小?差异扩大或缩小的原因是什么?弄清楚这些问题是缩小江苏省各地市旅游经济差异,实现全省旅游经济均衡发展的前提条件。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文拟以地级以上城市为地域单元,对江苏省11个地级市以及南京和苏州两个副省级城市的旅游经济差异进行研究。由于在研究区域旅游经济差异时,需要选用能够衡量各区域旅游经济整体情况的指标,根据数据的可获取性和区域间的可比性,从旅游经济角度出发选用的主要指标有旅游外汇收入、国内旅游收入及旅游总收入等。本文选取江苏省内各地市旅游外汇收入作为基础分析数据。原因有以下两点:其一,旅游外汇收入指标较早在我国各地开始统计,统计方法比较成熟,具有可比性和延续性的特点。其二,改革开放以来,我国优先发展入境旅游,所以作为我国旅游经济收入的重要来源,旅游外汇收入指标能很好地反映我国旅游产业各方面的发展情况。而某些年份的国内旅游收入和旅游总收入等指标统计资料不全,口径不一致,数据相差较大[9]。

鉴于资料的可获得性,在时序段上选择2000-2011年连续时间序列。数据主要来源于2001-2012年《江苏统计年鉴》。在测量泰尔指数时,需要对区域进行分组,按照《江苏统计年鉴》,将江苏省分为三大区域:苏南,苏中和苏北地区。苏南有五个城市,即苏州市、无锡市、常州市、南京市以及镇江市。苏中有三个城市,即南通市、扬州市和泰州市。苏北也有五个城市,即徐州市、淮安市、盐城市、连云港市和宿迁市。

(二)研究方法

泰尔指数又称为熵指数,是一种常用的衡量区域经济差异的计量方法,由数学家Shannon C E和Wiener N所建立,而Theil H则最先将其应用于经济分析及预测,故经济学上又称为Theil系数,即泰尔系数。该数值越小,代表区域间的不均衡程度越小。它的优点在于可以将总体差距进行分解,从而看出总体中各组对总体差距的贡献值及变化趋势。它可以被分解为两个部分,一部分用来衡量地区之间的不均衡程度,另一部分则用来衡量地区内部的不均衡程度[9-10]。

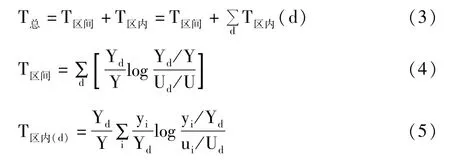

本文采用泰尔指数分析方法来考察江苏省各地市旅游经济差异性特征。其计算公式为

式中:T总表示总泰尔指数;yi表示第i个地市的旅游经济量;ui表示第i个地市的GDP总量;Y表示全省旅游外汇收入总量;U表示全省GDP总量。

为了考察江苏省各地市旅游经济差距的具体来源,需要将泰尔指数进行分解,分解公式如下[11]:

式中:整个省份的i个地市划分为d个区域;T区间表示区间泰尔指数;T区内表示区内泰尔指数;T区内(d)表示第d个区域的区内泰尔指数;Yd表示第d个区域的旅游经济指标;Ud为第d个区域的GDP总量。

由公式(2)可以看出,如果某年份的泰尔指数比上一年降低,说明区域旅游经济有趋同趋势,反之,如果某年份的泰尔指数比上一年增加,说明区域旅游经济有趋异趋势。

三、计算结果与分析

(一)计算结果

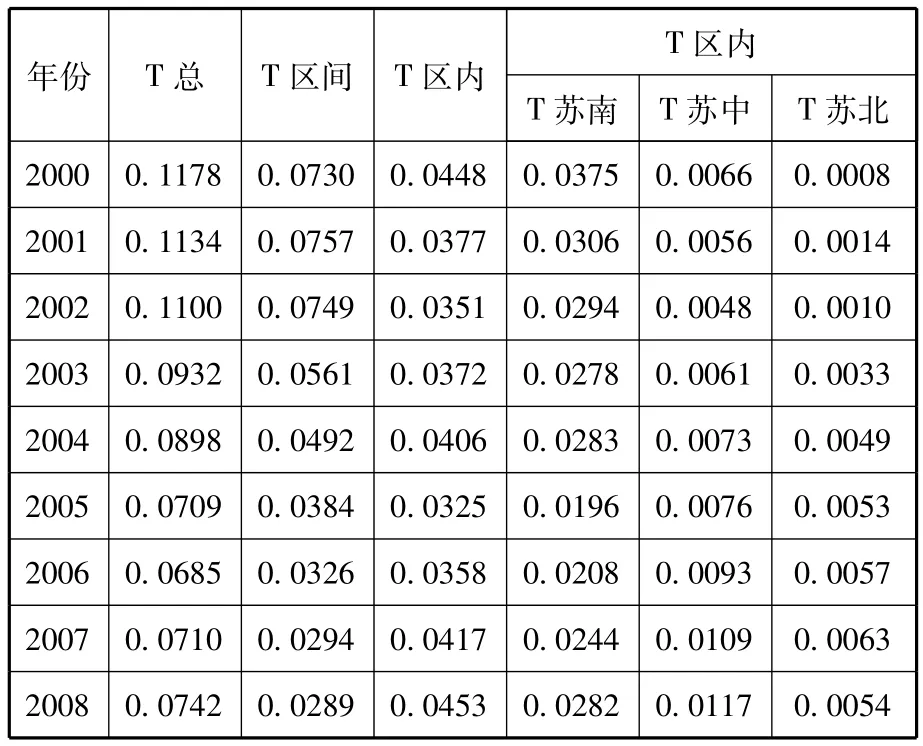

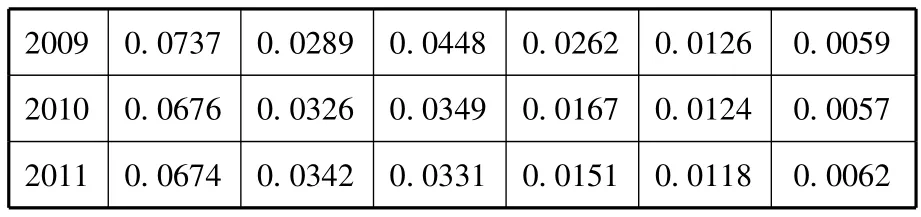

运用公式(2)、公式(4)以及公式(5),计算出2000-2011年江苏省旅游经济的总泰尔指数及区间、三大区域的区内泰尔指数(见表1)。

表1 2000—2011年江苏省旅游经济泰尔指数及分解结果

2009 0.0737 0.0289 0.0448 0.0262 0.0126 0.0059 2010 0.0676 0.0326 0.0349 0.0167 0.0124 0.0057 2011 0.0674 0.0342 0.0331 0.0151 0.0118 0.0062

(二)趋同与趋异特征分析

1.2000 -2006年以及2008-2011年呈现明显的趋同趋势

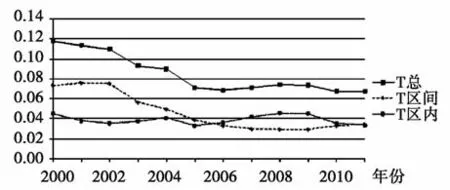

2000-2006年,江苏省旅游经济的泰尔指数呈现不断下降的趋势(见图2),从2000年的0.1178下降到2006年的0.0685,这说明江苏省各地市旅游经济的相对差异越来越小,存在明显的趋同趋势。从趋同的速度来看,2000-2002年趋同速度较慢,2001年同比下降了0.0044,降幅为3.74%。2002同比下降了0.0034,降幅为3.00%。2002-2005趋同速度则较快,2003年同比下降了0.0168,降幅为15.27%。而2005年比2004年下降了0.0189,降幅为21.05%,趋同速度较快。总泰尔指数降低主要是由于区间泰尔指数的下降和苏南地区泰尔指数的下降造成的。2008-2011年,江苏省旅游经济的泰尔指数呈现不断下降趋势,从2008年的0.0742下降到了2011年的0.0674,这表明江苏省各地市旅游经济的相对差异越来越小,存在明显的趋同趋势。从趋同的速度来看,趋同速度缓慢。2009年同比下降了0.0005,降幅为0.67%。而2011年比2010年下降了0.0002,降幅为0.30%,趋同速度减慢。总泰尔指数的降低主要是由于苏南地区泰尔指数的下降造成的。旅游经济差异将在很长一段时间内存在,旅游非均衡发展的态势将会持续下去,缩小江苏省各地市旅游经济差距还需要一个长期的过程。

图2 2000—2011年江苏省旅游经济泰尔指数

2.2007 -2008年出现短暂的趋异趋势

2007年和2008年的总泰尔指数同比略有增加,表明这两年江苏省旅游经济的相对差异在扩大,存在趋异趋势。从总泰尔指数的增幅来看,2007年同比增加了3.65%,2008年同比增加了4.51%,表现出趋异特征,具有波动性。

3.2000 -2005年及2011年以区间差异为主,2006-2010年以区内差异为主

对比江苏省区间泰尔指数与区内泰尔指数的数值,可以看出,2000-2005年以及2011年7年区间泰尔指数大于区内泰尔指数,2011年区间泰尔指数对总泰尔指数的贡献最小,为50.82%,2002年贡献最大,为68.07%,说明2000-2005年及2011年以区间差异为主。而2006-2010年这五年的区内泰尔指数大于区间泰尔指数,2010年的区内泰尔指数对总泰尔指数的贡献最小,为51.68%,2008年的贡献最大,为61.06%,说明2006-2010年以区内差异为主。江苏省的旅游经济差异主要体现在南北差异上。进入21世纪以来,江苏省政府出台了一系列旨在缩小苏南和苏中、苏北差异的区域经济发展政策,并取得了一系列积极的效果。由于区间差异逐渐缩小,从2006年开始,区内差异大于区间差异。为了缩小江苏省各地市旅游经济的差异,必须降低区间差异,即降低苏南、苏中、苏北三个区域之间的差异。然而,区内泰尔指数对总泰尔指数的影响也不容小觑,需要得到充分重视。所以,必须将降低区内差异和区间差异相结合,才能有效缩小江苏省13个城市之间旅游经济的差异。

4.苏南地区的旅游经济差异远大于苏中和苏北地区

从区内泰尔指数的分解结果来看,苏南地区的泰尔指数始终远高于苏中和苏北两个区域的泰尔指数。计算2000-2011年苏南地区的泰尔指数对区内泰尔指数的贡献,从数据来看,苏南地区的泰尔指数对区内泰尔指数的贡献,最低的是2011年,为45.72%,2002年最高,为83.74%。而苏中和苏北两个区域各年份的泰尔指数始终低于0.015,对区内泰尔指数的贡献较小。苏南地区的经济水平相对优于苏中和苏北地区,而苏南地区的五个城市中,苏州和南京的旅游经济发展水平又远远高于另外三个城市,苏南地区内部差异性较大。所以,在缩小区内差异时,应该主要致力于降低苏南地区的区内差异。

5.苏南地区呈现趋同趋势,而苏中和苏北地区呈现趋异趋势

苏南地区的区间泰尔指数不断下降,表明苏南地区的旅游经济相对差异在不断缩小,而苏中和苏北地区的区间泰尔指数有变大的趋势,表明苏中和苏北地区的旅游经济相对差异在扩大。所以,江苏省旅游经济差异整体呈现趋同趋势主要是苏南地区的贡献,而苏中和苏北地区没有贡献,甚至起到一定副作用。

四、江苏省旅游经济非均衡发展的影响因素分析

(一)区域旅游资源禀赋

旅游资源是区域旅游业发展的基础,江苏省旅游资源丰富,但区域间旅游资源差异比较明显。省内旅游资源主要分布在苏南和苏中地区,苏北地区的旅游资源比较贫乏,截至2010年底,江苏省共有9家全国5A级景区,分别是:南京2家,苏州3家,无锡2家,常州1家,扬州1家[12],其中苏南地区有8家,苏中地区1家,而苏北地区无5A级景区。

(二)基础设施建设

基础设施完善程度直接影响旅游吸引力。交通业、通讯业等产业的发展水平是一个地区旅游业发展的先决条件,如果一个地区的交通条件比较发达,可以带来更多的客源,更好地促进当地旅游产业发展。完善的基础设施可以提高地区旅游的吸引力,进而扩大客源市场规模,优化客源市场结构。

虽然苏中和苏北地区基础设施在不断完善,但仍落后于苏南地区。2011年,苏南地区的高速公路密度为4.66公里/平方公里,苏中地区的高速公路密度为2.70公里/平方公里,苏北地区的高速公路密度为3.71公里/平方公里,苏南地区的高速公路密度最大。表明苏中和苏北地区相对苏南地区来说,交通条件仍存在一定差距。

(三)旅游配套设施

旅游配套设施是否完善对旅游经济发展具有重要影响。旅游配套设施主要指旅游接待设施(包括停车场、酒店、饭店等)、旅游购物设施、娱乐设施、医疗救护设施等。饭店和旅行社是旅游配套设施的重要组成部分。

2012年江苏省进行的星级旅行社评定中,五星级旅行社都集中在苏南地区,苏中和苏北尚无。五星级酒店主要集中在苏南地区,有72家,而苏中和苏北地区分别只有5家和6家,比苏南地区少很多。这表明苏南地区的旅游配套设施较完善,这也是导致江苏省旅游经济发展不均衡的原因之一。

(四)区域经济发展水平

一个地区的经济发展水平决定着旅游业的发展程度。经济越发达,居民的收入水平越高,旅游消费能力就越强。同时,经济发达地区的基础设施、旅游配套设施较为完善,有利于吸引旅游投资,对旅游经济发展起到重要的促进作用。2011年,苏南、苏中和苏北地区GDP总量分别是29635.1亿元、9133.13亿元和10744.33亿元,苏南地区经济发展水平明显高于苏中和苏北地区。

(五)政策环境

政策因素是指政府在进行经济干预时所制定的各种政策和采取的各项措施。江苏省为了提升在全国经济发展中的地位,于1984年提出了“积极提高苏南,加快发展苏北”的发展战略,重点发展苏南地区经济,为苏南地区旅游业发展提供了重要契机。因此苏南地区旅游业起步较早,发展较为成熟,而苏中、苏北地区旅游经济发展相对落后。近年来江苏省为缩小区域旅游经济发展差距,旅游业发展重心由苏南转向苏北地区。

(六)区位优势

良好的区位条件会吸引更多的旅游者,增加旅游收入,促进旅游经济发展。苏南地区地处长江和沿海交汇处,水陆空交通便利,地理位置优越,旅游经济发展较快。苏北地区距离长三角核心区较远,经济辐射作用不明显。区位条件的劣势,造成了苏北地区经济和旅游业发展全面落后于苏中和苏南地区。

五、促进江苏省旅游经济均衡发展的对策建议

(一)进一步发挥政府主导作用

要充分发挥各级政府的主导作用,对江苏省旅游业发展进行统一规划,建立健全相关法律体系,加强旅游基础设施建设和旅游产品宣传工作。在不破坏当地生态环境的前提下,适度放宽对旅游开发的土地使用、资金投入标准,促进江苏省各地市旅游经济均衡发展。对苏中和苏北地区,要加大政策和资金扶持力度,加快旅游产品的开发速度,改善旅游基础设施条件。通过开发文化旅游、海滨旅游、生态旅游等特色旅游产品,实现在旅游产品、客源、市场和线路等方面与苏南地区的互补合作。建立区域旅游发展协作机制,各地市应加强协作,进一步缩小江苏省各区域旅游业发展差距。

(二)充分发挥苏南地区的辐射和带动作用

苏南地区具有良好的旅游资源禀赋,完善的基础设施,而且区域经济发展水平相对较高,旅游业发展的区位优势明显,完全具备发展成为具有国际影响力的旅游目的地的条件。苏南地区应加强内部合作,促进旅游业高水平均衡发展,打造在国际和国内有较强影响力的黄金旅游区。发挥苏南地区的辐射和带动作用,通过沿江、沿海、沿大运河等重要轴线的城市旅游合作,发挥几大城市的旅游辐射作用,带动苏北和苏中地区的旅游经济增长,从而实现江苏省旅游经济均衡发展。

(三)打造区域旅游品牌

区域旅游经济差异催生了旅游中心地、核心区、旅游圈及旅游带,并且使区域旅游形象及品牌逐渐形成。但是如果完全依靠市场自我调节,其自发形成区域旅游形象及品牌的时间会相对较长。所以,应在做好苏南地区旅游主打产品基础上,通过政府主导,开辟培育出精品旅游线路,尽快形成全国知名甚至国际知名的旅游品牌,有效带动周边地区旅游业发展,实现全省旅游经济均衡、持续、快速发展。

(四)大力发展苏中和苏北地区旅游业

经济发达程度会影响某一地区的旅游经济发展水平与旅游业整体实力,因此应大力发展苏中和苏北地区经济,加快旅游配套基础设施建设,如建立区域旅游集散中心、旅游咨询系统、旅游导引系统等。苏北和苏中地区要积极开拓入境旅游市场,吸引更多客源,增加旅游收入,促进旅游经济快速增长。在不破坏生态环境的前提下,苏中、苏北地区应积极招商引资,深度开发旅游资源。实现区域旅游资源优化配置和合理利用,开发出具有地区特色的高品质旅游产品,加大宣传促销力度,培育旅游品牌。

(五)加强旅游产品创新与研发

随着社会发展和时代进步,旅游者更加强调个性化,传统的旅游产品已不能满足旅游者的多元化需求。苏中、苏北地区应该在挖掘自身资源潜力的基础上,大胆创新,重新配置原有的静态旅游要素,加以情景化和动态化定位,加大旅游产品创新与研发力度,实现旅游产业转型升级,促进旅游经济的快速健康发展。

[1]Wanhill S.Peripheral area tourism:A European perspective[J].Progress in Tourism Hospitality Research,1997(1):47-70.

[2]王涛,宋卫彬.江苏旅游业发展迅速[J].江苏统计,2003(5):28-30.

[3]高超,陆玉麒.江苏省旅游经济空间差异研究[J].安徽农业科学,2006,34(24):6690-6691.

[4]龚魏魏.江苏省旅游经济发展水平区域差异研究[J].北方经济,2010(9):80-81.

[5]宣国富,赵静.江苏省旅游经济等级规模结构及演化[J].旅游科学,2011,25(5):23-32.

[6]方法林.旅游经济空间差异分析与对策研究——以江苏为例[J].江苏商论,2012(2):113-116.

[7]万三敏.河南省旅游经济趋同与趋异研究[J].地域研究与开发,2011,30(5):123-126.

[8]赵映慧,修春亮,姜博等.1990年代以来空间极化研究综述[J].经济地理,2010,30(3):383-387.

[9]王铮,葛昭攀.中国区域经济发展的多重均衡与转变前兆[J].中国社会科学,2002(4):31-39.

[10]李国平,范红忠.生产集中、人口分布与地区经济差异[J].经济研究,2003(11):79-86.

[11]鲁凤,徐建华.基于二阶段嵌套锡尔系数分解方法的中国区域经济差异研究[J].地理科学,2005,25(4):401-407.

[12]江苏省旅游局.江苏导游基础知识[M].南京:江苏人民出版社,2011.

[13]王为农.我国欠发达地区低成本推动型新农村建设道路[J].经济研究参考,2006(42):16-21,47.

(责任编辑:乔 虹)

F592.7

A

2095-3283(2014)09-0055-05

黄常州(1974-),男,江苏东海人,讲师,硕士,研究方向:旅游开发与规划。

江苏省高校哲学社会科学基金项目(项目编号:2013SJD790027)。