把建筑还给大家

2014-06-10

海峡旅游 2014年4期

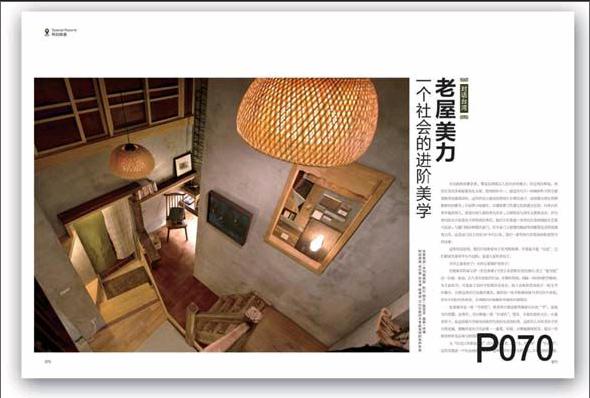

什么建筑是我们真正需要的?这是我边看本期《老屋再生,一个社会的进阶美学》专题文章时边冒出的问题。

我们每天出入于各种建筑盒子,住宅、写字楼、公共场所等,可能多数人不会在意这些盒子在说什么,毕竟社会分工趋于精专,盖房子是建筑师的事,人们不操没用的心。但是,在我看来,建筑是极其重要的语言,它每天摆布着我们的生活动线。好的建筑,出自于拟人化的系统,懂得与使用者对话,提供舒适、灵感与审美导向;不好的建筑,趋于物化,没有对话,只是自大。

回到三四十年前,许多人都有住老屋或盖房子的记忆,房子曾经是祖辈聚族而居中极为亲近的东西,大量没有建筑师的建筑,由族群民众参与创造,工匠完成,构成了我们儿时一砖一瓦的具象。

在推土机年年作响的进程中,聚落被解构,大众对建筑的感知迅速被铲平。今天的城市建筑不再是公众参与创造的生活艺术,而成为资本产品,成为少数人的专业语言,也是专制语言。缺乏开放的对话,建筑个体单一,群体之间缺乏联系,城市像摊大饼似的,凌乱扩张,建筑与历史、与人的情感正在失联。

多少源于这样的变迁之痛,有一些人回溯到尚存的老屋,不遗余力地修旧如旧,重新联接地域文化。本期杂志报道了台北剥皮寮、台南谢宅等案例,它们并不是“高大上”的古建筑,却承载了居民参与创造的社区记忆。台南古都基金会发起的“老屋欣力”运动,普及至常民,这种把建筑还给大众的做法值得推广。

福建由于地理环境复杂,传统聚落纷繁,各式建筑语言像方言一样多样,土楼、石堡、三坊七巷、红砖厝、骑楼……老房子资源不少,有待我们去梳理激活。可以效仿台湾,成为民生美学,特别是普及给年轻人。

人不是孤岛,建筑不是孤岛,失联的黑匣子,给予我们对接的力量。