“道”与“君子”:儒家的自我修养论

2014-06-07黄光国

黄光国

(台湾大学 心理学系)

一、本土心理学的目的

在全球化时代,发展本土心理学的目的,是要依照文化心理学“一种心智、多种心态”的原则①,建构既能反映人类共同心智,又能说明特定文化中人们心态的“含摄文化的理论”,克服西方心理学之父Wilhelm Wundt未能以科学方法研究文化的难题,并整合Vygotsky所主张的“意图心理学”和“科学心理学”。

韦伯(Max Weber)和涂尔干(Emile Durkheim)、马克思(Karl Max)被并称为古典社会学三大家,他们的著作对西方社会学有十分深远的影响。在韦伯的名著《基督新教伦理与资本主义精神》中,韦伯将基督新教视为一种文化系统,建构出其“理念型”,再以之作为参考架构,用文化对比的方法,研究儒家伦理,犯了“欧洲中心主义”的谬误。更重要的是:他在研究儒家伦理的时候,并不是把儒家伦理看作是一种文化系统来加以分析,而是在社会和文化交互作用的层次上研究儒家伦理在中国不同历史阶段中的展现,犯了“镕接的谬误”②,他的研究也成为西方社会科学界以“东方主义”(Orientalism)③从事中国研究之滥觞。

尽管韦伯的中国研究有这样或那样的缺点,由于韦伯的欧洲研究为他带来了极大的声誉,也塑造出他无与伦比的学术声誉,他对儒家伦理的分析因而对西方汉学家的中国研究产生了巨大的影响。受他影响的西方汉学家甚至形成了所谓的“韦伯学派”,同时也深刻地影响了中国学术界。

本文将以自我的曼陀罗模型作为基础,说明:先秦儒家基本的“人观”,就是要培养出有德性修养的“君子”;其次,本文以儒家修养的“三达德”作为思考框架,说明先秦儒家诸子为了培养“君子”所提出的“知行观”,其实蕴涵有道德规范和个体欲望之间的紧张;然后,本文以儒家实践其伦理时所强调的“知耻近乎勇”,来批判并整合韦伯及西方学者对于儒家“自我”观的论述,并说明儒家自我观与修养工夫之间的关联。

二、自我的曼陀罗模型

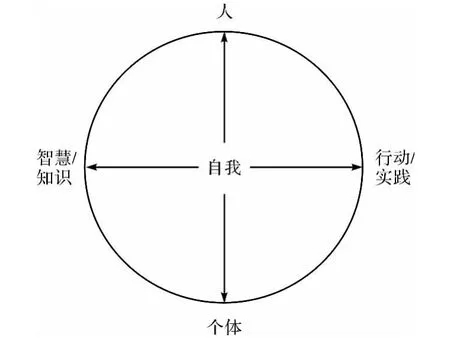

依循文化心理学“一种心智、多种心态”的原则,笔者提出了一个普世性的自我的曼陀罗模型④,如图1。图1中的“自我”处于两个双向箭头之中心:横向双箭头的一端指向“行动”或“实践”,另一端则指向“知识”或“智慧”;纵向双箭头向上的一端指向“人”,向下的一端指向“个体”。从文化心理学的角度来看,这五个概念都有特殊的含义,都必须作进一步的分疏:

“人”与“自我”

“人”、“自我”和“个体”的区分,是人类学者Harris所提出来的。她指出,在西方的学术传统里,个体、自我和人这三个概念有截然不同的意义:“个体”(individual)是一种生物学层次的概念,是把人(human being)当作是人类中的一个个体,和宇宙中许多有生命的个体并没有两样。⑤

“人”(person)是一种社会学层次或文化层次的概念,这是把人看作是“社会中的施为者”(agent-in-society),他在社会秩序中会采取一定的立场,并策划一系列的行动,以达成某种特定的目标。每一种文化,对于个体该怎么做才算扮演好各种不同的角色,都会作出不同的界定,并赋予一定的意义和价值,借由各种社会化管道,传递给个人。

“自我”(self)是一种心理学层次的概念。在图1的概念架构中,“自我”是经验汇聚的中枢,他在各种不同的情境脉络中,能够作出不同的行动,并可能对自己的行动进行反思。

图1 自我的曼陀罗模型

用自我的曼陀罗模型来看,个人在成长的过程中,会针对自己所处的外在世界,学到各种不同的“知识”内容,以及使用“知识”的“智能”,前者包含逻辑性、技术性以及工具性的认知基图,后者则包含行动能力以及社会能力。

行动主体在其生活世界中,作世界取向的反思时,可以基于其个人的偏好,从其“个人知识库”中,选取他认为适宜的目标与方法,并付诸行动。其最后决定因素,为其“社会认知”中的“个人关怀”⑥。当个人在生活世界中的行动遭到阻碍或挫折时,他必然会经历到负面情绪,并产生出及企图控制外界的努力。然而,当他作世界取向的反思,并发现:他过去习得的知识,不足以克服外在世界中的障碍时,他就必须用自己的智能向“社会知识库”搜寻资料,进一步作行动取向的反思,思考采取什么样的行动,可以恢复行动主体和世界之间的平衡。

三、“天道”与“人道”

以上所述自我的曼陀罗模型是普世性的,可以用在各种不同的文化之中。我们也可以用它作为基础,依照Archer所主张的“分析二元论”⑦,整理先秦儒家思想,建构出“儒家的自我理论”,来和韦伯学说及西方理论进行对话。

道德与肉体间的紧张

韦伯所著的《中国的宗教》第五章在讨论“君子的理想”时,说道⑧:

儒教徒单单渴望一种从缺乏教养的野蛮状态下超脱出来的“救赎”。他期望着此世的福、禄、寿与死后的声名不朽,来作为美德的报偿。就像真正的古希腊人一样,他们没有先验的伦理准则,没有超上帝戒律与尘世肉体间的紧张性,没有追求彼世目标的取向,也没有根本恶(radical evil)的观念,凡是遵从一般人能力所能及的戒命者,就能免于罪过。

这样的论述反映出韦伯是用一种“欧洲中心主义”的心态在评估儒家伦理。儒家诚然“没有追求彼世目标的取向”,然而,儒家并非“没有先验的伦理准则”,儒家“仁道”的基础,就是超越的“形上天”,儒家也不是没有“根本恶”的观念,儒家与“天道”相通的“仁道”,与个人的肉体之间,其实有相当高度的紧张性。

“诚”的两个面向

《中庸》第一章开宗明义地说:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,接着又说:“道也者,不可须臾离也,可离非道也。”这一段话非常重要。儒家教育要求个人“反求诸己”,其目的之一就是要思索自己存在的意义,找出自己“不可须臾离”的“人生之道”。然则,一个人要如何找出自己可以终身奉行的“人生之道”呢?针对这个问题,《中庸》提出了“诚”的哲学:

诚者,天之道也,诚之者,人之道也。

诚者,不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。

诚之者,择善而固执之者也。《中庸》“诚”的哲学指涉两个不同的面向,一是指大自然的“天道”,一是指“人道”。因为“天道”恒久而不变地依循自然法则而运作,所以说:“诚者,天之道”。依照儒家“义命分立”的人生观,“天道”是无从学习的,人能够学习而得的,仅只是“人道”。而人想要学得“人道”,一定要出之以“诚”,所以说:“诚之者,人之道”。有人秉性纯诚,“不勉而中,不思而得,从容中道”,言行举止自然符合天道,这就是所谓的“圣人”;至于一般人,则必须抱持着真诚的态度,“择善而固执之”,坚持学习并实践“人道”,也就是儒家所强调的“仁道”。

“仁道”的内容

中国人信仰“天”及“鬼神”的双重结构,是儒家道德形上学的基础,有助于证成儒家建立在“天道”基础之上的“人道”。“天道”体现在宇宙的各个不同层面,在“天道”所朗现出来的众多面相中,儒家最为重视的是人伦关系的合理安排,认为这是每一个人都必须努力学习并实践的“人道”。《中庸》对这方面的修养有最为完整的论述:

“仁者,人也;亲亲为大。义者,宜也;尊贤为大。亲亲之杀,尊贤之等,礼所生也。”

“天下之达道五,所以行之者三,曰:君臣也,父子也,夫妇也,昆弟也,朋友之交也。五者,天下之达道也。知,仁,勇,三者,天下之达德也。所以行之者,一也。”

子曰:“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。”

“知斯三者,则知所以修身。知所以修身,则知所以治人。知所以治人,则知所以治天下国家矣。”

这是儒家对其教育主张的最完整论述。孔子认为:儒家所主张的“仁道”是和“天道”相通的;“仁道”的内容包含儒家对于“君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友”等“五伦”在“仁、义、礼”各方面的主张,也构成儒家弟子学习(知)和实践(行)的主要内容,每一个人都应当以此作为修身的主要内容,“反求诸己”,要求自己在各种伦理关系中,尽到自己的角色义务。

三达德

儒家认为:“五伦”是“天下之达道”,以“知、仁、勇”来实践“五伦”,则是“天下之达德”。用自我的曼陀罗模型来看,用“好学”的方法学习儒家的“仁、义、礼”伦理体系,是让一个人有“智慧”,所以说“好学近乎知”(智慧)。

“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”《大学·第一章》

学习儒家“仁道”的主要目的在于追求“至善”,“至善”永无止境,“力行”的结果,也只能“近乎仁”,接近儒家所向往的“仁”之境界。如果个人的行为违背了以“仁、义、礼”伦理体系为基础的道德原则,他便应当感到可耻,并勇于改过,所以说“知耻近乎勇”。“三达德”的实践,对于了解儒家“仁道”与肉体之间的紧张性有极其重要的意涵,必须要再作进一步的析论。

四、先秦儒家的知行观

孔子的知行观

“仁、义、礼”伦理体系是一种“含摄文化的理论”,用自我的曼陀罗模型来看,先秦儒家诸子在论及其心目中理想的“人”时,因为其价值观的不同,对其传授的知识内容也会有不同的强调重点,而形成其独特的知行观。

志于仁

在“仁、义、礼”伦理体系里,孔子最重视的是“仁”的概念。仔细检视《论语》的内容,我们可以看到孔子不断地鼓励弟子用各种方法去学习“仁”:

子曰:“苟志于仁矣,无恶也。”《论语·里仁》

子曰:“里仁为美。择不处仁,焉得知?”《论语·里仁》

子曰:“泛爱众,而亲仁。”《论语·学而》曾子曰:“君子以文会友,以友辅仁。”《论语·颜渊》

由上述引文中,可以看出:孔子主张用一套循序渐进的方法,有系统地学习“仁”。这些方法包括:“志仁”,心里向往“仁”;“处仁”,住在左邻右舍都是“仁人”的环境里;“亲仁”,主动接近“仁人”,以接受其熏染;“友仁”,和“仁人”交结为友,互相切磋砥砺;然后还要从心中切实地“好善恶恶”,不使任何“不仁”之事加到自己身上。这些都是个人学习“仁”的积极手段。

君子之教

孔子聚徒讲学的目标,是希望将门下弟子教育成有道德修养的“君子”。在《论语》一书中,我们可以看到:孔子一再对弟子们强调“君子”和“小人”之间的不同:

“君子求诸己,小人求诸人。”《论语·卫灵公》

“君子喻于义,小人喻于利。”《论语·里仁》

“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。”《论语·里仁》

“君子固穷,小人穷斯滥矣。”《论语·卫灵公》

“君子坦荡荡,小人长戚戚。”《论语·述而》

“君子成人之美,不成人之恶;小人反是。”《论语·颜渊》

“君子和而不同,小人同而不和。”《论语·子路》

从孔子的角度来看,“率性而为”的人,就是他心目中的“小人”。孔子所谓的“君子”,则是怀有“仁心”,能够“以仁居心”,他在日常生活中待人接物,不仅能够“居仁由义”,而且谦恭有礼。“君子”所关切的问题,是以“仁、义、礼”伦理体系为基础的道德原则,而不像小人那样,只关心现实世界中的利害,所以说“君子喻于义,小人喻于利”,“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠”,“君子固穷,小人穷斯滥矣”。在孔子看来,奉行“仁道”、“以仁居心”的君子,不只会“反求诸己”,要求自己实践“仁、义、礼”伦理体系;而且会“成人之美,不成人之恶”,因此他的内心是坦荡荡的,和别人相处则能“和而不同”、“固而不比”、“泰而不骄”。这种风范和孜孜为利的小人正好成为明显的对比。如果一位儒门弟子时时刻刻告诫自己:要作为“君子”,不要成为“小人”,他们心中怎么会没紧张性?

孟子的知行观

孟子受业于子思,是继孔子之后的儒学大师。“孟子道性善,言必称尧舜”,在战国时期,他以提倡“性善说”而称著于世。孟子认为:“仁心”是人类“生而有之”的超越性道德本体,它可以源源生出各种不同的道德原则,构成儒家独有的“仁、义、礼”伦理体系:“仁心”既然是人人皆有,由“仁心”源生而出的“义、礼、智”,自然也是人人皆有:

孟子曰:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童,无不知爱其亲者;及其长也,无不知敬其兄也。亲亲,仁也;敬长,义也。无他,达之天下也。”《孟子·尽心上》

孟子:“……恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”《孟子·公孙丑上》

良知

虽然孟子认为:“仁、义、礼、智”是“我固有之”,“非由外烁”,是“不虑而知,不学而能”的“良知良能”。然而,孟子也体会到人有生物性的欲求,如果个人重视的是生物层次的欲求,“放于利而行”,则其“仁心”便可能受到蒙蔽。由于“仁、义、礼、智”是“求则得之,舍则失之”,所以孟子极力主张像“火之始燃,泉之始达”般地“扩充四端”。如果“扩而充之”,便“足以保四海”,“达之天下也”,如果不能“扩而充之”,则“不足以事父母”。

正因为“自我”经常处在作为“人”的“义”和源自生物之“身体”的“利”两种力量的拉扯之中,所以孟子主张:

“人之有道也,饱食暖衣,逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”《孟子·滕文公上》

所谓“饱食暖衣,逸居而无教,则近于禽兽”,就是依照个人生物体的欲望“放于利而行”,“人不学,不知义”,所以“圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦”,教大家如何在人际场域中作“人”。

由于孟子相信:人生而有“良知良能”,“学问之道无他,求其放心而已”,在道德实践方面,他认为:这是完全取决于个人的道德抉择:

“不为者与不能者之形何以异?”曰:“挟泰山以超北海,语人曰我不能,是诚不能也。为长者折枝,语人曰我不能,是不为也,非不能也。”《孟子·梁惠王上》

“舜何?人也;予何?人也,有为者,亦若是!”《孟子·滕文公上》

“为”便是“实践”的意思。在孟子看来,道德之智,首重实践,若不愿实践道德原则,而推说“不能”,那是“不为也,非不能也”。反过来说,如果有心实践道德原则,则“有为者”皆可以为尧舜。

荀子的知行观

和孟子比较,主张“性恶论”的荀子比较重视向外的学习,而不强调启发教育的重要性。在荀子看来,“人生而有欲,欲而不得,则不能无求。求而无度量分界,则不能无争。争则乱,乱则穷。”(《荀子·礼论篇》)因此,“从人之性,顺人之情”,结果必定是互相争掠,“犯分乱理,而归于暴”。所以人类社会一定要有“师法之化,礼义之道”,使人与人相处能够“出于辞让,合于文理”,社会秩序也因此而免于“归于暴”。他认为:“今人之化师法,积文学,道礼义者为君子;纵性情,安恣睢,而违礼义者为小人。”(《荀子·性恶篇》)人类天性中本来就没有任何礼义的成分,一个人要想成为君子,一定要“强学而求之”,是以荀子在其著作中再三强调学习的重要性。

“人之于文学也,犹玉之于琢磨也。诗曰:‘如切如磋,如琢如磨’,谓学问也。和之璧,井里之厥也,玉人琢之,为天子宝。子贡季路,故鄙人也,被文学,服礼义,为天下列士。”《荀子·大略篇》

“我欲贱而贵,愚而智,贫而富,可乎?”曰:“其唯学乎!”《荀子·儒效篇》

求师择友

在荀子看来,一个人要想“贱而贵,愚而智,贫而富”,一定要“化师法,积文学,道礼义”,学会“礼义之道”。而“礼义之道”则是像孔子那样“仁智且不蔽”的“圣人”或“先王”所启示出来的。礼义既然是“圣人之所生”,而“闻道有先后”,一般人要想学习“礼义之道”,一定要选择良师益友:

“君人者不可以不慎取臣,匹夫不可不慎取友。友者,所以相有也;道不同,何以相有也。均薪施火,火就燥;平地注水,水流湿。夫类之相从也,如此其着也,以友观人,焉所疑?取友善人,不可不慎,是德之基也。”《荀子·大略篇》

“故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正也。”《荀子·劝学篇》

在上述引文中,最值得注意的是:荀子非常强调人在选择良师益友时的自主性,“求贤师而事之,择良友而友之”,“君子居必择乡,游必就士”,在他看来,“取友善人,不可不慎,是德之基也”。

行之则明

正是因为荀子非常重“自我”作道德抉择的自主性,他虽然认为求学有赖于师友的帮助,但欲求其有成,最关键的因素,还在于个人的努力不懈:

“道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。”《荀子·修身篇》

“真积力久则入。学至乎没而后止也。故学数有终,若其义则不可须臾舍也。为之,人也;舍之,禽兽也。”《荀子·劝学篇》

“故不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍,锲而不舍,金石可镂……是故无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。”《荀子·劝学篇》

“礼义之道”贵在实践,因此荀子认为:“道虽迩,不行不至”,“其义不可须臾离也”,“为之,人也;舍之,禽兽也”。在他看来,为学除了“锲而不舍”努力不懈,以求“真积力久而入”,更须注重身体力行。荀子认为:知而不行,等于不知,所以他主张:学须至于行而后止,行之则明:

“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。学至于行之而止矣。行之明也,明之为圣人。圣人也者,本仁义,尚是非,齐言行,不失毫厘,无他道焉,已乎行之矣。故闻之而不见,虽博必缪;见之而不知,虽识必妄;知之而不行,虽教必困。”《荀子·儒效篇》我们必须强调的是:荀子虽然主张“性恶论”,对于“礼义之道”的实践,他继承了儒家的传统,主张“行之则明”,必须把儒家的道德规范表现在行动之上。

五、儒家的自我与社会行动

在《中国的宗教》第八章中,韦伯说⑨:

对儒教的理想人“君子”而言,“典雅与威严”表现于充分履行传统的义务。因此,首要的德行与自我完成的目的,是在生活的所有情境中,典礼与仪式上表现得体。达到此一目标的适切手段,是戒慎而理性的自我控制,以及抑制任何可能动摇心境平衡的任何非理性的情欲(irrational,passions)。

韦伯的这个说法可以从两个层面来加以讨论:如果说,作为“君子”必须“戒慎而理性的自我控制,以及抑制可能动摇心境平衡的任何非理性的情欲”,从前一节有关先秦儒家诸子的知行观来看,这个说法大致是可以接受的。然而,如果说,“君子”“首要的德行与自我完成的目的,是在生活的所有情境中,典礼与仪式上表现得体”,这个说法涉及西方学者对于儒者“自我”的论断,必须再作更进一步的分疏:

空心人

西方最早讨论中国人之“自我”的哲学家,首推黑格尔(Georg W.F.Hegel)。他在其名著《历史哲学》中曾经说明中国人道德观的特色是⑩:

“道德的区辨和要求是以法律的方式表现出来,主体意志正如受法律支配一样地屈服于外力。以性情、良心、形式、自由等方式表达的主体性完全不为人所知。正义的施行是以外在的道德作为基础,政府的存在也仅只是一种强制的特权。”“东方的道德正如一种积极的法律,虽然他们的道德规定(其伦理的实质内容)可能相当完备,但他们却将理应为内在主观感情之事处理成外在的安排”,“在外力要求下,我们愿意服从,必须先经过“内在”赞同的确认;他们却认为法律是天生绝对有效的,根本

没有意识到有这种主观确认的必要。”

黑格尔的论点可以说是“欧洲中心主义”或“中国论述”的滥觞。他认为:中国人完全是生活在由上而下的“集权主义”(top-down totalitarianism)之中,所以中国人“自我”的特征是一种“自我否定”或者“没有自我”(selflessness),汉学家安乐哲因此称之为“空心人模式”(The Hollow Man Model)(11)。

外在的道德?

今天看来,黑格尔的说法虽然“不值识者一笑”,但也并非“一无可取”。他说中国人的道德是“外在的道德”,这是用二元对立的概念在理解中国,并不精准。儒家伦理完全可以作为一种内在的准据。无可否认的是:儒家伦理的实践,确实偏重于外在世界对于“自我”的评价。儒家的“三达德”强调“知耻近乎勇”,所谓“耻”就是源自于外在世界的价值:

孟子曰:“人不可以无耻。无耻之耻,无耻矣。”《孟子·尽心上》

孟子曰:“耻之于人大矣。为机变之巧者,无所用耻焉。不耻不若人,何若人有!”《孟子·尽心上》

孟子所说的这两段话,一方面给“耻”下了一个定义,一方面又说:“不耻不若人,何若人有”。换言之,所谓“耻”,就是个人在社会情境中,因为自觉“不若人”所引起的羞愧之感。笔者认为,“耻”的主观感受,就是个人在社会交往情境中,经由“社会比较”之后,认为自己在某一方面比不上别人,而感到“丢脸”或“丢面子”的感觉。

道德之耻

“贪夫殉财,烈士殉名,夸者死权,众庶凭生”,每个人在生活上追求的目标不同,他认为最有价值之物,各不相同,他会因为自己在某一层面“不若人”而感觉羞耻,亦随之而异。儒家学说的主要内容既是“仁、义、礼”伦理体系,它当然全力崇仰“道德”的价值,并贬抑世俗一般人可能引以为耻的某些价值标准:

子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”《论语·公冶长》

子曰:“衣敝缊袍,与衣狐貉者立,而不耻者,其由也与!”《论语·子罕》

子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”《论语·里仁》

孔子称赞孔文子“敏而好学,不耻下问”,可见一般人对于向社会地位较自己为低的人求救,大多是引以为耻。孔子称赞子路“衣敝缊袍,与衣狐貉者立”,而不以为耻,可见一般人也是以“恶衣恶食”为耻。孔子之所以贬抑世俗的价值标准,乃是要突显儒家之“道”的地位,希望弟子们能改变价值观念,能够“志于道”,以“道不行”为耻。

独特的个体性

黑格尔说中国人“没有自我”,在他的论述脉络里,这固然是一种二元对立的贬抑之词,目的是要突显西方人的重视“自我”。然而,在儒家的语境,“无我”(selfless)是“自私”(selfish)的对立面。“自私”经常和“自利”联结在一起;“无私无我”则是在赞扬“君子”的道德实践。曾经在密歇根大学任教多年的汉学家 Munro指出:“无我的人(selfless person)永远愿意将他自己的利益,或者自己所属的某一小群体(如一个村庄)的利益,置于更大社会群体的利益之下。”(12)曾经为韦伯的《中国的宗教》作序的社会学家C.K.Yang亦指出:“在中国家庭中,以儒家伦理作修养的主题,就是在寻求社会冲突的解决方案时,为了顾全群体而倾向于自我牺牲(self-sacrifice)。”(13)

这些说法基本上都是正确的。笔者认为:儒家所主张的“仁道”是建立在他们对“天道”的观念之上。《易经·序卦》上说:

“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错。”

基于这样的观念儒家社会中最基本的单位是家庭,而以“仁、义、礼”伦理体系作为基础的“五伦”,其中有“三伦”是在处理家庭中的伦理关系,其实际运作则全部可以化约为拟似家庭中的伦理关系,譬如,将君臣关系称为:“君父”及“臣子”,而朋友间则以“兄弟”相称(14)。Elvin在讨论中国人的自我观时特别强调,中国人相信:每个“人”都是存在于其祖先及后裔的网络结构中,而可以向未来无限延伸。在这样的结构里,每个人都有其独特的位置。中国人这种“独特的个体性”(unique individuality)跟西方人“自主的个体性”(autonomous individuality)正好形成明显的对比,后者所强调的是基督教传统下,每个欧洲人的灵魂都是彼此孤立的。为了捍卫自己所属于(宗族)群体,儒家伦理确实鼓励个人要“牺牲小我、完成大我”。(15)

道济天下

儒家教育的目的,是希望培养一批有道德修养的“君子”,希望他们成为“士”后,能够承担起“道济天下”的文化使命。因此,孔子认为,弟子出仕后,如果不能够名副其实,更是士人之耻:

子曰:“行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣。”《论语·子路》

子曰:“笃信好学,守死善道,危邦不入,乱邦不居。天下有道则见,无道则隐。邦有道,贫且贱焉,耻也。邦无道,富且贵焉,耻也。”《论语·泰伯》

宪问耻。子曰:“邦有道,谷;邦无道,谷,耻也。”《论语·宪问》

孔子认为:作为“士”的基本条件之一,就是“行己有耻”。举例言之,如果他能够“使于四方,不辱君命”,达成自己的任务,便不负“士”之名。值得强调的是,儒家以为:个人出仕的主要目的是以道济天下。在邦有道之时,个人理应出仕;如果无能出仕,而身居贫贱,固然可耻。反过来说,倘若邦无道而个人身居富贵,既不能“行其道”,又不能让君主“从其言”,结果是尸位素餐,一无作为,这种作风,更为可耻。

“君子”的意志

Fingaretle在深入探讨“君子”的意志之后,认为:儒家的君子必须以“道”作为意志,而不表现出个人“自我的意志”(egoistic will)。如果要深入了解(潜意识)的“自我意志”必须要深入了解这个人的动机、焦虑、希望及其个人的生活史,但是了解“君子”的意志,就是了解“道”,而不是“君子”这个特定的“人”。(潜意识中)的“自我”呈现在“自我”的意志之中,“道”则呈现在君子的意志之中。(16)(括号中的“潜意识”为作者所加)

乍看之下,这个说法是有道理的。先秦儒家非常重视实践自身的角色义务。不论扮演什么角色,君子都应当“耻其言而过其行”。

孟子曰:“孔子尝为委吏矣,曰:‘会计当而已矣’。尝为乘田矣,曰:‘牛羊茁壮长而已矣’。位卑而言高,罪也。立乎人之本朝而道不行,耻也。”《孟子·万章下》

子曰:“君子耻其言而过其行。”《论语·宪问》

子曰:“古者言之不出,耻躬之不逮也。”《论语·里仁》

在儒家看来,出仕不是为了贫穷,而是为了实践自己对于“道”的理想。如果因为贫穷而出仕,做诸如“抱关击柝”之类的小事,或者像孔子一样做委吏、乘田之类的小吏,那也应当尽忠职守,使“会计当”或“牛羊茁壮长”,不应当放言高论,说一些自己做不到的事,因为“位卑而言高,罪也”。相反的,如果身居高位,担任要职,可是却“立乎人之本朝而道不行”,那就是十分可耻之事。

变革的动力

然而,如果我们就此接受Fingarette的说法,我们就很难理解:儒家主张以“三达德”实践“五伦”的时候,要特别强调“知耻近乎勇”,同时,我们也不得不接受韦伯的主张:儒家伦理旨在维护世俗既有的秩序,而缺乏启动变革的内在力量。相反的,如果我们真正掌握住“三达德”中“知耻近乎勇”的精神,我们就能够看到韦伯及Fingarette论点的局限:

子曰:“仁者必有勇,勇者不必有仁。”《论语·宪问》

子路曰:“君子尚勇乎?”子曰:“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”《论语·阳贷》

子曰:“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。”《论语·泰伯》

子曰:“好勇不好学,其蔽也乱。”《论语·阳贷》

“勇”是孔子所谓许的一种美德。然而,孔子认为:“勇”必须以“仁、义、礼”伦理体系为基础,因此,他在不同的场合中告诉弟子:“仁者必有勇,勇者不必有仁”,“勇而无礼则乱”,“君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗”。子路问他:“君子尚勇乎?”他当即劝告子路:“君子义以为上”。其实,从儒家学说来看,此处所谓“义”应当是指“仁、义、礼”伦理体系的整体,并不仅限于其中任何一项德目。

一怒而安天下

另一类的“勇”,其行为对象为他人。这是因为他人的行为违反伦理道德,勇于挺身而出,并敢于据理力争:

子曰:“见义不为,无勇也。”《论语·为政》

昔者曾子谓子襄曰:“子好勇乎?吾尝闻大勇于夫子矣:自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉?自反而缩,虽千万人,吾往矣!”《孟子·公孙丑上》

在儒家看来,以他人作为抨击对象的“勇”,亦有层次高下之分。如众所知,儒家的道德观,是一种以“大我”作为基础的道德观。在儒家的“仁、义、礼”伦理体系中,“大我”的价值重于个体的价值。因此,由于个人受到侮辱而力图报复的“勇”,像“一朝之忿,忘其身以及其亲”,像“思以一挫于人,若挞之于市朝”,“恶声至,必反之”,甚至“抚剑疾视”,说道:“彼恶敢当我哉”,这都只能算是“小勇”、“匹夫之勇”。相反的,以“大我”利益为出发点的“勇”,才是真正的“大勇”。换言之,儒家的仁是有阶序的,大仁之人,必能“以其所爱及其所不爱”,当他看到有人违反仁义道德,“自反而缩”,即能抱着“虽千万人,吾往矣”的精神,“见义勇为”,挺身而出。

聚焦于场域的自我

美国夏威夷大学的汉学家安乐哲在深入思考Fingarette的论点之后,指出:儒家所说的“道”必然是“属于个人的”,它是个人在其特定的历史和文化条件下,将自身在动态的社群生活中定位,而呈现出来的一种“途径”。个人必须从其“角色网络”(complex of roles)或“关系矩阵”(matrix of relationship)的某种独特观点来找出自己的“道”(17)。Graham因此认为:孟子所说的“人性”仅能作为个人的起始点,其“道”则涵盖这个人存在的整体生涯。(18)更清楚地说,一个“人”并不仅只是一种“存在”(being)而已,更重要的是他的所作所为(doing or making),以及他根据自己的“道”刻意完成的那些东西。安乐哲因此将先秦儒家经典中的“人观”称为“聚焦于场域中的自我”(focus-field self)(19)。

用自我的曼陀罗模型来看,“聚于场域中的自我”在其生活世界中永远处于各种力量的拉扯之中,他必须先作世界取向的反思,衡量每一事件的轻重缓急,再筹划出最为适当的行动方案,再采取行动。这正是儒家之所以重视修养工夫的最重要理由。

六、正心与诚意

《大学》的本文“经一章”(大学之道),其实只是一篇两百余字的文章;“传十章”则是曾子对本文的诠释。程子认为:它是“孔子之遗书”、“初学入德之门”,但它却是“四书之首”,“学者必由是而学焉”,“而论,孟次之”。从心理学的角度来看,《大学》的论述虽然十分精要,但却可以用德国文化心理学者Eckensberger所提出的行动理论(action theory)(20)重新加以解释;也可以放置在笔者所提出的自我的曼陀罗模型及人情与面子的理论模型中来加以理解。

世界取向的反思

从存在现象学(existential phenomenology)的角度来看,任何人的生命经验都是“在世存有”(being-in-the-world),他总是以某种方式与世界关联,而不可能遗世孤立,或甚至像笛卡尔所想像的那样与世界对立。用中国人在算命时所用的“命盘”来看,个人是在毫无选择的情况之下,被“抛掷”到这个世界来的,当他开始有自我意识并发现自我的时候,他已经跟自己所存在的世界产生着各式各样的关联,而形成个人独特的“生活世界”。

用自我的曼陀罗模型来看,个人在成长的过程中,会针对自己所处的外在世界,学到各种不同的“知识”内容,它包含各种工具性的认知基图及行动能力,也包含社会行动的能力。不论是主张“理性论”的孟子或是主张“性恶论”的荀子都一致同意:作为自己生物之个体所具有的各种欲望,是“自我”的启动者,它会促使“自我”运用其知识作为工具,向外在世界获取种种资源,来满足自己的欲望。

作为行动主体的“自我”在其生活世界中作世界取向的反思时,可以基于其个人的偏好,从其知识库中,选取他认为适合宜的目标与方法,并付诸行动。其最后决定因素,为其“社会认知”中的“个人关怀”。

行动取向的反思

曾子认为:“忠”与“恕”是能够将孔子学说一以贯之的“夫子之道”,朱熹对这两个孔门核心价值的解释是:“尽己之谓忠,推己及人之谓恕”;孔子所说的:“君子求诸己”,可以说是这种核心价值的具体实践。

曾子说过一句名言,“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《论语·学而》)用文化心理学者Eckensberger的行动理论来看,曾子所说的“三省”,包含了三种不同层次的自我反思:“为人谋而不忠乎?”、“与朋友交而不信乎?”是从世界取向的反思,朝向行动取向的反思。“传不习乎?”是主体取向的反思。换言之,先秦儒家鼓励门下弟子每天都要作“自我反思”,实践儒家的修养工夫。

正心

孔门自我修养的“功夫论”包含“正心、诚意、格物、致知”四个步骤,“正心”则是其中第一步骤:

“所谓‘修身在正其心’者,身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉:视而不见,听而不闻,食而不知其味。”《大学·传七章》

当个人的自我受到忿懥、恐惧、好乐、忧患等情绪干扰的时候,他的心境无法保持在“喜怒哀乐之未发”的平静状态,他很可能“视而不见,听而不闻,食而不知其味”,也很难学习新的事物,所以先秦儒家把“正心”列为修身的第一步。

用海德格的概念来说,当个人在生活中遭遇到重大的挫折,并产生严重的情绪困扰时,他会陷入“非本真”存在状态,其时间观是以“现在”作为核心:“过去”的创伤经验留存到“现在”,“自我”未能予以妥善处理,他的“时间观”变成了“现在”—“现在”—“现在”,他也因而不知道如何筹划未来。因此,不论是在哪一种文化中,挫折经验的处理都是一门重要的课题。

反求诸己

孟子曰:“仁者如射;射者正己而后发;发而不中,不怨胜己者,反求己而已矣。”《孟子·公孙丑上》

孟子以“射箭”作为比喻,认为:一个真正的“仁者”在生活世界中不论追求什么样的目标,都会“正己而后发”,作缜密的筹划后,再采取行动。当他“发而不中”,遭遇到挫折时,他也“不怨胜己者”,不会为负面情绪所淹没,而会“反求诸己”,作行动取向的反思。

这一段话,也可以用Eckensberger的行动理论来加以解释。当个人在生活世界中的行动遭到阻碍或挫折时,他必然会经历到负面情绪,并产生出及企图控制外界的努力。然而,当他作世界取向的反思,并发现:他从文化中习得的知识,不足以克服外在世界中的障碍时,他就必须进一步作行动取向的反思,思考采取什么样的行动,可以恢复行动主体和外在世间之间的平衡。行动取向的反思必然是未来取向的,有一种基本的目的论结构,并且包含决策以及后果的评估,可能导致正式行动的结构。

知止

针对行动取向的反思,儒家所提出的“正心”工夫又包含几个重要的步骤:

“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”《大学·经一章》

“知止”中的“止”字,意指“止息”。《大学·传三章》中记载:孔子看到一只呢喃黄鸟停息在山丘一隅,他说:“于止,知其所止,可以人而不如鸟乎?”接着又说:

诗云:“穆穆文王,于缉熙敬止。为人君,止于仁;为人臣,止于敬;为人子,止于孝,为人父,止于慈;与国人交,止于信。”《大学·传三章》

在上述引文中,“止”均为“止息”之意。仁、教、孝、慈、信,则是自我在扮演不同社会角色时,应当“栖息”于其中的“明德”。“知止而后有定”,意谓:个人必须知道“自我”所扮演的角色,他的意志才能定下自己的学习目标,他才能保持心境的平静,而不受情绪的干扰。这就是所谓的“定而后能静”,也就是儒家修养所谓“正心”的工夫。

规范性的认知基图

根据Eckensberger的行动理论来说,在行动取向的反思中,个人会在自己行动的脉络中反思障碍的意义,并寻思:用何种方式来克服障碍较为合适。这时候,行动主体经由文化学得的某些信念、道德或法律,会成为其“规范性的认知基图”,而成为其规约系统,引导其反思的方向。

孟子曰:“爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不答,反其敬。行有不得者,皆反求诸己;其身正,而天下归之。诗云:‘永言配命,自求多福。’”《孟子·离娄上》

“行有不得,反求诸己”是儒家修养最基本的行为原则,也是儒家区分“君子”和“小人”的重要判准。不论是在一般的人际互动(礼人)、情感表达(爱人)、组织管理(治人)或人际竞争(射)的场合,当自己已经尽力做出合宜的行为,而没有得到预期的效果,都应当用“仁”、“智”、“敬”等“规范性的认知基图”来“反求诸己”,而不是“怨天尤人”,或“求诸人”。

遮蔽负向情绪

孟子非常了解,对于障碍或挫折的不同诠释同时也蕴涵着不同的情绪类型:他对于障碍来源的诠释,会决定他所使用的情绪概念;他对障碍或挫折经验的诠释,也可能遮蔽住某类情绪经验的产生。在《孟子·离娄上》篇的同一段话中,他进一步解释他之所以作此主张的理由:

孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心;仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”

“有人于此,其待我以横逆,则君子必自反也,‘我必不仁也?必无礼也,此物奚宜至哉?’其自反而仁矣,自反而有礼矣,其横逆由是也;君子必自反也:‘我必不忠。’自反而忠矣,其横逆由是也;君子曰:‘此亦妄人也已矣!如此,则与禽兽奚择哉?于禽兽又何难焉?’”

孟子主张:“君子以仁存心,以礼存心;仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之”。当有人“待我以横逆”时,有修养的君子就会依这种“规范性的认知基图”来进行反思:从社会互动层次的“仁”、“礼”反省到内心是否“尽己”的“忠”。如果他认为自己的作为并没有违反任何道德或规范的要求,而对方又仍然“待我以横逆”,“自我”便可以做出认知判断:“此亦妄人也已矣!”“这种人跟禽兽有什么差别?跟禽兽又何必计较?”这样的认知方式可以遮蔽住负向情绪经验的产生。

主体取向的反思

然而,儒家教育的目的,并不仅只是教弟子“惩忿窒欲”而已。孟子在提出这样的建议后,紧接着又说:

是故,君子有终身之忧,无一朝之患也。乃若所忧则有之。舜人也,我亦人也;舜为法于天下,可传于后世,我由未免为乡人也!是则可忧也。忧之如何?如舜而已矣。《孟子·离娄上》

用Eckensberger的行动理论来说,这不仅只是要弟子们针对自己的置身处境作行动取向的自我反思,而且是要大家从更长远的观点,作主体取向的自我反思。Eckensberger认为:人类的最重要特征之一,是他会进行不断的自我反思。当行动取向的反思又遭遇到挫折时,他会更进一步追问:“我真正的目的是什么?”“我个人坚持的品格与信念对我有多重要?”最后,他可能还会问:“我是谁?”“我存在的意义是什么?”

孟子所说的:“君子有终身之忧,无一朝之患”,便是希望门下弟子将日常生活中的挫折和“横逆”看作是自我磨炼的“修道场”,并以舜作为榜样,“舜为法于天下,可传于后世”,“舜人也,我亦人也”,“如舜而已矣”是每个人都应当有的“终身之忧”。相反的,如果为负向情绪所淹没,陷入“非本真”的存在状态,那就会陷入孟子所谓的“一朝之患”。

诚意

在《大学》所提出的修养功夫,“静而后能安”中,“安”字,是指“定位”(anchorage),让客观世界中的每一事物都能够如实地呈现在自我的认知系统中,这也是宋明儒者所说的:“万物静观皆自得”。要做到这一点,《大学》提出的对策是“诚意”:

所谓“诚其意”者,勿自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也。《大学·传六章》

“自谦”是“真诚地对待自己”,正如“好好色,恶恶臭”一样。在海德格的存在哲学里,时间有“过去”、“现在”和“未来”三重结构,“本真”和“非本真”的存在状态对应于两种不同的时间观。每一个人都是历史的产物,每一个人都活在他的历史经验之中,“过去”是培育万物的苗圃。“诚者,天之道;诚之者,人之道”,一个活在“本真”状态中的人,不论“过去”遭受过什么样的受苦经验,他都能够真诚面对自己的生命处境,总结自己的历史经验,以之作为材料,在“现在”从事筹划,以走向“未来”。

择善而固执之

“诚意,不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也;诚之者,择善而固执之者也。”《中庸·第二十章》。

儒家认为:唯有“圣人”才能够做到“不勉而中,不思而得,从容中道”。对于一般而言,在找出自己的“人生之道”之后,必须要“择善而固执之”,接受各种“横逆”的考验。孟子有一段十分出名的论述表达出类似的观点:

“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。”《孟子·告子下》

一个存在于“本真”状态的人,将他的生活世界当作是磨炼自我的道场,并会将生命中的负面经验当作是上天对他的考验。他会反思自己的挫败经验,从中汲取教训,作为未来行动的指针;即使犯了过错,也勇于自我改正。国家跟个人一样,受到了“敌国外患”的挑战,必须要有“法家拂士”的辅佐,才能免于危亡。孟子因此特别强调“生于忧患,死于安乐”。

总结

用自我的曼陀罗模型来看,先秦儒家诸子的教育理想,是希望每一个“人”(person)都能够成为“君子”。他们必须一面学习先秦儒家君子所说的“智慧”话语,一面努力追求“知识”的增长,并在其生活世界中付诸“行动”或“实践”,以走出自己的人生之“道”。从这个角度来看,儒家思想本身是个开放系统,在中、西文化频繁接触的今日,受到儒家思想的华人仍然能够以之作为基础,学习源自于西方的“客观知识”,作为自己“行动”或“实践”的依据。

借由这种“多重哲学典范”(multiple philosophical paradigms)建构出“含摄文化的理论”,我们不仅能够达成本土心理学整合“科学心理学”与“意图心理学”的目标,而且可以跟西方学者的相关论述进行对话,进而批判古典社会学大师韦伯在其名著《中国的宗教》一书中,对于“儒教”的误解。

注释

①Shweder,R.A.,Goodnow,J.,Hatano,G.,Le Vine,R.,Markus,H.,& Miller,P.“The Cultural Psychology of Development:One Mind,Many Mentalities.”In W.Damon,ed.,Handbook of Child Psychology(Vol.1):Theoretical Models of Human Development.NY:John Wiley &Sons,1998.

②⑦Archer,M.S.Realist Social Theory:The Morphogenetic Approach.USA: Cambridge University Press,1995.

③Said,E.W.Orientalism.New York:Vintage Books,1978.

④黃光国:《心理学的科学革命方案》,台北:心理出版社,2011年;Hwang,K.K.“The Mandala Model of Self.”Psychological Studies56,no.4(2011):329-334.

⑤Harris,G.G.“Concepts of individual,Self,and Person in Description and Analysis.”American Anthropologist,91(1989):599-612.

⑥(20)Eckensberger,L.H.“Culture-inclusive Action Theory:Action Theory in Dialectics and Dialectics in Action Theory.”In J.Valsiner,ed.,The Oxford Handbook of Culture and Psychology,357-402.New York:Oxford University Press,2012.

⑧⑨Weber,M.《中国的宗教:儒教与道教》,简惠美译,台北:远流,1989年,第293-317页,第295页。

⑩Hegel,G.W.F.Philosophy of History.Translated by J.Sibree.New York:Dover,1956,111-112.

(11)(19)Ames,R.T.“The Focus-Field Self in Classical Confucianism.”InSelf as Person in Asian Theory and Practice,187-212.1994.

(12)Munro,D.J.“The Shape of Chinese Values in the Eye of an American Philosopher.”In Ross Terrill,ed.,The China Difference,40.New York: Harper &Row,1979.

(13)Yang,C.K.Chinese Communist Society:The Family and the Village.Cambridge: MIT Press,1959,172.

(14)Elvin,M.“Between the Earth and Heaven:Conceptions of the Self in China.”In Carrithers,M.et al.eds.,The Category of the Person,185.London:Cambridge University Press,1985.

(15)Ambrose Y.C.King.“The Individual and Group in Confucianism:A Relational Perspective.”In Donald Munro,ed.,Individualism and Holism:Studies in Confucian and Taoist Values,58.Ann Arbor:University of Michigan Press,1985.

(16)(17)Fingarette,H.“The Problem of the Self in the Analects.”Philosophy East and West29,no.2(1979):131.

(18)Graham,A.C.“The Background of the Mencian Theory of Human Nature.”InStudies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature,43.Albany:State University of New York Press,1990.