浅谈风电项目环境影响评价中风电场选址的论证条件

2014-06-01高煜坤李杨王辉

高煜坤 李杨 王辉

(安徽长之源环境工程有限公司 安徽合肥 230061)

1 概述

风能作为一种可再生、无污染等能源,是新能源中具有极大发展潜力的一个领域,正日益受到各国政府的重视,在世界范围内都得到广泛的开发和应用,也是我国鼓励和支持开发的清洁能源,发展潜力巨大。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于风电项目的要求,总装机容量50000千瓦以上的风力发电,涉及环境敏感区的应编写报告书,其他风电项目应编写报告表。本文以安徽省桐城黄甲风电项目为例,来探讨风电项目开发过程中风力发电选址的论证。

本项目拟在安徽省桐城市黄甲镇至大关镇(升压站位于吕亭镇)开发建设桐城市黄甲风电场,电场分两期建设,本项目(桐城市黄甲风电场项目)为一期工程,总装机容量49.5 MW,本工程拟安装33台单机容量1500 k W的风力发电机组,并同期建设1座110 k V升压站。

2 拟建风电场与升压站的地理位置

2.1 拟建风电场地理位置

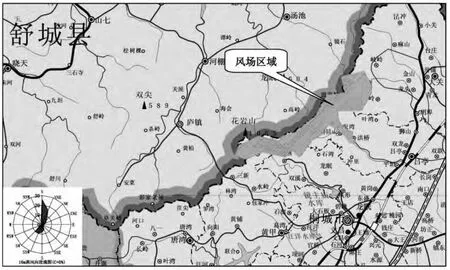

拟选风电场区域位于安徽省桐城市西北部,黄甲镇至大关镇(升压站位于吕亭镇),东经116°46'~117°9',北纬31°01'~31°19'之间,区域地貌为中低山。风场区域海拔480~1040 m,山区植被较茂密,部分山脊较窄。

2.2 升压站地理位置

升压站站址选定在风电场东南面的山坡地上,高程在240~265 m之间。升压站距离最近风机F 22的直线距离约3 km,距离最远的风机F 01的直线距离约9 km。

图1 风电场区域位置示意图

3 拟建风电场平面布置

3.1 风机点位布置

根据场址风能资源分布和地形实际条件,在控制尾流影响的同时兼顾工程投资,进行风电场风机布置。风电场风机大致呈西南至东北呈线状分布。

3.2 升压站平面布置

按地形将升压站布置成狭长型式,由东南向西北方向依次布置为:110 k V配电装置、35 k V配电间、SVG变压器及电容器、SVG控制室、二次设备室。施工变、接地变、油品库依地形布置。

3.3 集电线布置

本项目集电线路总路径长度约23 km,其中约20 km采用地埋电缆方案,剩余约3 km段因山势较陡,采用架空线路。

4 风电项目选址分析

一个风力发电场能否取得良好的效益,选址至关重要,同时应对风力发电场各阶段环境影响进行预测,提出相应的防治措施,主要有以下几个方面:

4.1 风力资源丰富

根据相关资料的研究,风力发电场选址的首要条件是必须风能资源丰富,年平均风速在5 m/s以上,30 m高处的有效风力时数在6000 h以上,有效风能密度在240 w/m2以上时才时候建设大型风电场[1]。

风力发电场选址的首要条件是必须风能资源丰富,年平均风速在5 m/s以上,30 m高处的有效风力时数在6000 h以上,有效风能密度在240 w/m2以上时才时候建设大型风电场。本项目风电发电场选址拟建风电场位于安徽省桐城市西北部山区,东经116°46'~117°9',北纬31°01'~31°19'之间,风电场区域海拔高度为480 m~1040 m。根据桐城气象站及桐城市黄甲风电场项目工程在拟建风电场建设范围内设置#7231测风塔测风数据。依据GB/T 18710-2002《风电场风能资源评估方法》中风功率密度等级划分标准(以50 m高度为标准定级)以及中国气象局《风能资源综合评价技术要求》中对70 m高度评定标准的补充,50 m高度平均风功率密度处于200~300 W/m2区间,70 m高度平均风功率密度处于230~345W/m2区间,应用于并网型风力发电的风电场等级均为2级,可以满足该条件[2][3]。

4.2 风力发电场湍流程度小

湍流是流体的一种流动状态。当流速很小时,流体分层流动,互不混合,称为层流,也称为稳流或片流;逐渐增加流速,流体的流线开始出现波浪状的摆动,摆动的频率及振幅随流速的增加而增加,此种流况称为过渡流;当流速增加到很大时,流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,层流被破坏,相邻流层间不但有滑动,还有混合。可见风场湍流程度越大,就越会影响风力发电机的出力,还会使风力发电机产生振动和受力不均,降低风力发电机发电寿命,严重时还会造成浆叶飞出、风机倒塌的事故。

#7321测风塔各高度平均湍流强度基本接近,在0.21~0.24。相比而言,15 m/s风速段湍流强度较相同高度全风速段湍流强度小得多,数值在0.09~0.1,不同高度湍流强度基本接近。风电场区域湍流强度较小,有利于风电机组运行。

因此拟建风电场区域湍流强度较小,有利于风电机组运行。

4.3 风速垂直切变小

风速的垂直切变是指垂直于地表方向上风速或风向随高度的剧烈变化,强烈的垂直风切变变的也会影响风机的发电效率。

#7321测风塔观测年度各高度日平均风速实测值,采用幂指数方法,算得其风切变指数为-0.007,可能与测风塔海拔较高及其周边地形复杂,总体来看,模拟结果与各高度实测风速基本一致[4][5]。

4.4 风电场区域风向应稳定

稳定的风向可以提高风能的有效率,从而提高发电的效率。

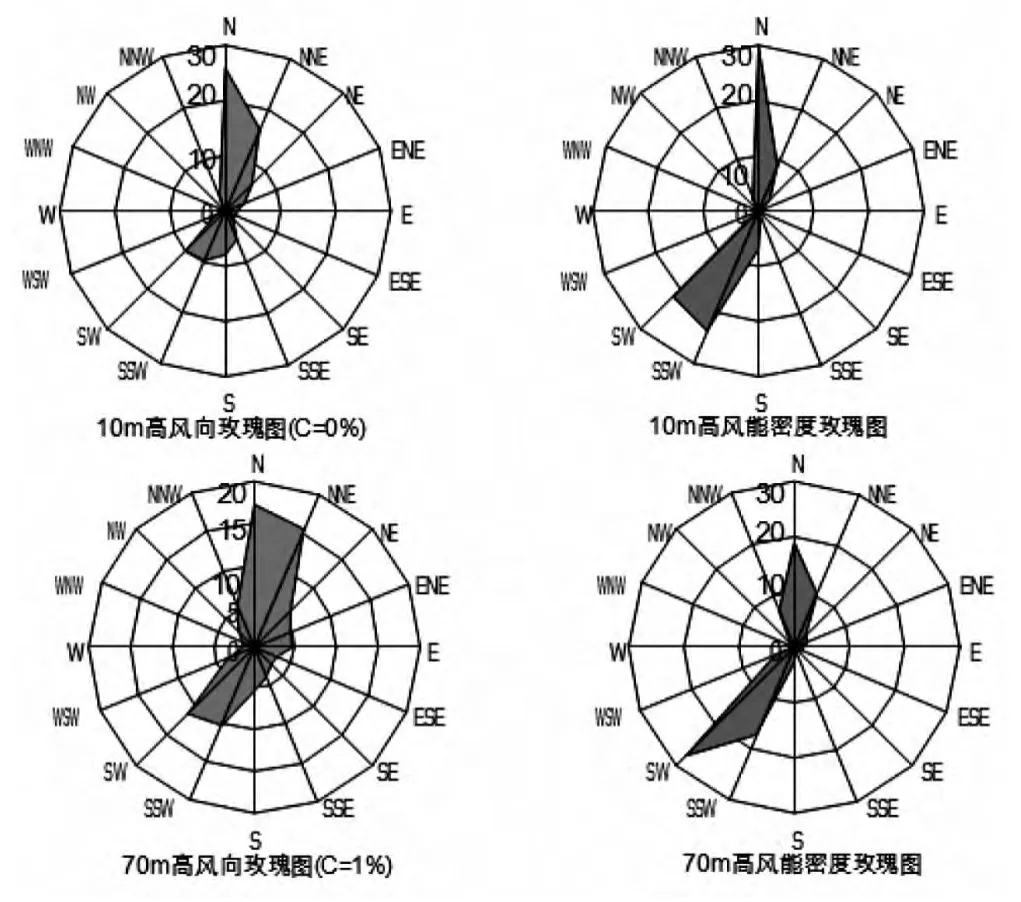

#7321测风塔10、70 m高度主导风向均为N,风向主要集中在N-NNE扇区,风能密度则主要集中在SSW-SW和N-NNE扇区。具体情况如下图。

图2 测风塔10m、70m高度风向玫瑰图及风能密度玫瑰图

4.5 风电场所在区域地质气候稳定

强风、雷电、泥石流、地震等自然灾害都会对风电场存在负面影响。本项目风机位置风机位置位于中低山区域,下伏基岩上太古界片麻岩和白垩系花岗岩等等。升压站备选站址位于丘陵地区,地层主要由第四系残积积土及少量冲积土,丘陵区的沟渠、池塘底部分布有淤泥质粉质粘土及软塑~可塑偏软状粉质粘土。进场和站内道路涉及的范围较广,基本覆盖了所有中低山和丘陵区,地层结构兼有两种地貌条件的地层结构类型。同时根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001),项目区未来50年超越概率为10%时,桐城市地震动峰值加速度为0.10 g,相当于地震基本烈度为Ⅶ度。在近场范围内没有破坏性地震的记载,对场地造成主要影响的是来自于近场区以外的一些中强震,地震对场地的最大影响烈度为7度。近场区内现代小震活动较弱。拟选的风电场场地具有稳定性,适宜建设。因此地质结构相对稳定,泥石流,地震的可能性小。

风电厂拟建区域内气候温和、风能资源丰富。桐城平均气温为16.0℃,年平均气压1006.8 h Pa,年降水量1266.8 mm。有相应观测记录以来,桐城站最大风速为32.0 m/s(出现在1985年),极大风速为30.9 m/s(出现在2004年,当年最大风速为21.1 m/s)。因此风能较为稳定。

针对雷电的可能,因为具有偶发性,可采取合理的避雷的方法,雷电对风机的影响甚小。

4.6 风电场区交通通畅,便于建设。

风电场在建设过程中风机等设备、建筑材料、电缆架设均需要进行运输。本项目在工程前期将新建进场道路29 km,改造进展道路2.5 km,方便车辆的运输和建筑的施工。同时风电场地貌为中低山,地址条件可以进行土建施工。

4.7 风电场远离环境敏感区域

风电场在建设过程中,施工期会产生的扬尘、噪声、废气等,在运营期因噪声、光影、电磁等会对区域环境产生一定量的影响,因此在选址过程中应远离环境敏感区域。包括自然保护区、军事设施和鸟类等动物迁徙通道等。

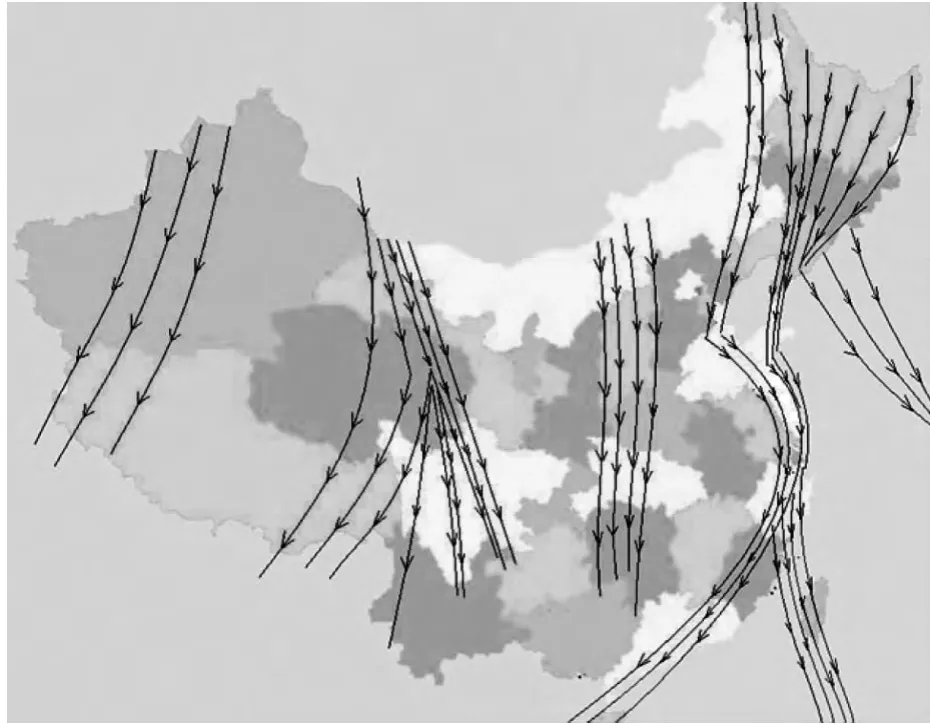

本项目所在区域不属于自然保护区,附近也无军事设施。同时查阅相关鸟类迁徙的通道等资料,如下图。风电场区域不在候鸟迁徙通道内。因此本项目风电场选址可以满足该条件。

图3 中国候鸟迁徙路线图

5 结语

风电场选址首先应该能够满足风力资源相应的要求,此外还应该考虑区域风场湍流程度、风速切变和风向稳定度等气候气象条件,对于风机点位的确定对地质稳定性应符合相关规定。风电场布局和选址应从交通和建设以及周围敏感点分布等因素进行优化,从最大程度上做到减少生态损失和环境影响,并可减少相关经济投入。

[1]陕华平,肖登明,薛爱东.大型风电场的风资源评估.华东电力,2006,34(2):15-18.

[2]杨振斌,薛析,袁春红.用于风电场选址的风能资源评估软件[J].气象科技,2001,3:1-4.

[3]张云海,用于风电场选址的风能资源评估软件 [J],气象科技,2004,32(1):1-4.

[4]龚强,袁国恩,张云秋等.MMS模式在风能资源普查中的应用试验[J].资源科学.2006,28(1).

[5]连捷,风电场风能资源评估及围观选址.电力勘测设计,2007(2):71-73.