司法考试背景下地方性院校新办法学教育问题研究

2014-05-25张波

张波

(梧州学院法律与公共管理系,广西梧州 543002)

司法考试背景下地方性院校新办法学教育问题研究

张波

(梧州学院法律与公共管理系,广西梧州 543002)

允许在校学生参加司法考试制度的确立,给法学教育带来了机遇和挑战。司法考试的高通过率可以作为地方性院校新办法学教育的一个“亮点”,但不能作为衡量法学教育成功与否的唯一评判标准。地方性院校的法学教育应科学地利用司法考试的导向性促进法学教育改革,使两者之间相互促进、良性互动;努力提高办学和教学水平,提高人才培养质量,在专业和人才培养上办出特色,增强新办法学专业的竞争力和社会影响力,在激烈的竞争中持续向前发展。

司法考试;地方性院校;法学教育

司法考试制度允许在校学生参加司法考试制度的确立,给法学教育带来了机遇和挑战,引发了法学教育的改革。地方性院校新办法学教育处于起步阶段、缺乏办学经验,无法与重点高校、政法类院校开办的法学教育相比较,与办学时间较长有一定影响力的高校中的法学教育也不能相提并论。我国开设有法学专业的高等院校在700所以上,法学教育的竞争异常激烈,新办法学教育的生存和发展形势严峻。司法考试对地方性新办法学教育的影响和冲击更大,应正确认识司法考试与法学教育的关系,避免司法考试带来的弊端,使司法考试与地方性新办法学教育实现良性互动。

一、地方性院校新办法学教育的现状

(一)起点低、基础薄弱、资源紧缺

新办法学专业的高等院校一般是地方性非政法类院校,处于起步阶段,办学时间短,教学资源紧张,普遍起点不高、基础薄弱。法学作为长线专业,需要长期投入,但教学资源投入后很难在短期内收到明显的成效。因此大部分地方性院校往往将教学资源重点投入到短期内收效快的当前社会热点专业,如:物流、英语、信息等相关的专业。新法学专业很难作为地方性院校重点建设的专业,导致新办法学教育的投入力度不大,与法学教育有关的资金、实验室、图书资料、师资、科研等教学软硬件资源往往不足,不能满足教学的实际需要。

(二)整体目标定位不清,办学呈大众化趋势

当前,我国没有法学人才培养的统一的国家标准。新办法学专业的院校在人才培养上普遍没有认真审视自身办学条件、人才培养能力、本地区经济社会发展的需求等因素,盲目地照抄照搬政法类院校、重点高校、办学时间较长且有一定影响力的高校中开设的法学教育的办学模式,在教学定位、人才培养目标和课程设置等方面基本趋同。各个院校法学专业的人才培养同质性很强,致使法学教育人才培养“千校一面”,毕业生“千人一面”,没有自身的办学特色和人才培养特色,办学呈大众化趋势。

(三)教学重理论轻实践,学生实践能力欠缺

我国的法学教育,向来有重理论轻实务的传统。法学专业开设的课程侧重点在法学理论方面,强调理论的完整性和系统性,不重视学生实践技能的训练。理论课程占绝大多数比例,实践性教学,课程所占比例较小,即使有少量的实践性教学的课程也很难真正贯彻实施,效果不佳。长期以来法学专业的学生动手能力差、实践能力缺乏,培养出来的学生往往“只懂不会用”,理论教学与实践相互脱节。

新办法学院校由于刚起步,很多教师“从学校到学校”,没有从事实务的经历,缺少实务操作的经验,在指导学生实践和操作技能训练过程中显得“力不从心”。教育实习基地的建设也不完善、模拟法庭等实验实训的平台刚刚搭建,处于不断建设和完善之中,在一定程度上也影响到学生实践能力的培养。

(四)专业竞争力不强,就业困难

在全国法学教育竞争激烈的环境下,地方性院校自身的影响力、竞争力普遍不高,地方性院校新开办的法学教育的竞争力和社会影响力更加不容乐观。近几年在全国范围内法学专业毕业生的就业率处于倒数地位,法学专业毕业生就业困难程度大于其他专业。地方性院校新办法学专业的就业困难程度则更大,无论在就业的数量上,还是在就业质量上都很难达到满意的程度,就业压力可以说是巨大的。

二、司法考试对地方性院校新办法学教育的影响

(一)司法考试给地方性院校新办法学教育带来的机遇

2009年起应届毕业生可以参加司法考试,法学学生毕业前若通过司法考试,报考法院、检察院的相关职位时免考专业笔试;通过司法考试的学生在应聘企业法务、警察等与法律有关的岗位时,将会有明显的竞争优势。开设法学专业的各个院校都认识到司法考试带来的机遇,对司法考试给予前所未有的重视,认识到法学教育与实务的脱节现象,对法学专业的教学进行了不同程度的改革,特别是对实践性教育方面的改革尤为突出。

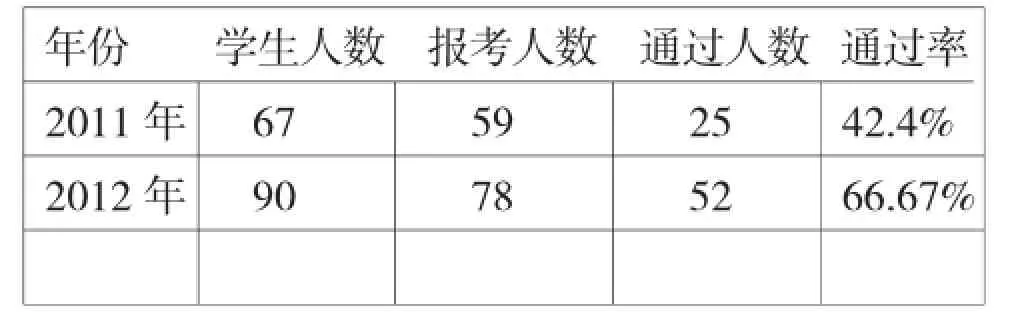

由于通过司法考试与学历高低没有直接的关系,“博士考不过硕士,硕士考不过本科生”已成为正常现象。一些院校将司法考试的高通过率作为法学专业教学的“亮点”,作为学校的“品牌”,并取得了可喜的成绩;提高了学校和法学专业的竞争力,在一定程度上也提高了法学专业的就业率。以笔者所在的梧州学院为例来进行说明;梧州学院2008年开始招生法学本科学生,到目前为止,只有2008级和2009级法学专业的在校学生分别参加了2011年和2012年的国家司法考试,具体结果如下:

梧州学院法学专业学生司法考试情况统计

从以上数据可以看出,梧州学院的法学专业虽然开办较晚,但从司法考试取得的成绩来看,效果明显。对于资源短缺,专业竞争力低的新办法学专业的地方性院校来讲,司法考试的“低投入,收效快,高回报”,不失为提升其社会影响力的一种可行的选择。

(二)司法考试给地方性院校新办法学教育带来的不利影响

司法考试对法学教育的冲击是现实存在的,是不争的事实。在司法考试的导向性作用面前,一些新办法学的地方性院校以司法考试为纲,把司法考试通过率作为衡量法学教育质量的“唯一标准”,其法学教育完全是围绕司法考试展开的。因此司法考试给法学教育带来了不利的影响。

1.对法学教学安排的影响

一些新办法学教育的地方性院校为了追求司法考试的高通过率,完全围绕司法考试进行教学改革,围绕司法考试的考点安排教学内容。司法考试重点集中在民商法、刑事、行政及相对应的程序法部分[1],对于这些司法考试的重点科目安排较多的课时,对于基础理论、公共课等与司法考试关系不大的课程尽量压缩,导致一些科目课时严重不足。一些学校甚至专门安排课时组织教师对司法考试进行专门辅导和培训,法学教育成了司法考试的“训练场和培训班”。

2.对教师教学的影响

一些教师也把工作的重点转移到司法考试上来,将主要精力集中在如何使学生通过司法考试上来。对于司法考试的重要考点不惜时间地反复讲解,甚至大搞题海战术。对于司法考试不重要的考点粗略带过,甚至不予以讲解。整个教学过程中不重视学科和课程的完整性,教学方法单一而畸形,实务操作能力的培养等形同虚设。

3.对学生学习的影响

在就业压力日益严峻的形势下,通过司法考试使毕业生在就业过程中占据有利地位,司法考试受到在校学生的青睐。司法考试虽然激发了在校学生学习的兴趣,但学生只对司法考试涉及到的重点课程如刑法、民商法、诉讼法等高度关注,对于司法考试中分值比重较少或者不在司法考试范围之列的课程。如法制史、法律职业与道德等基本不感兴趣,学习中存在严重偏科现象。部分学生甚至逃课复习司法考试或者参加司法考试培训班,正常的教学程序被打乱了。

(三)正确认识司法考试与地方性新办法学教育的关系

司法考试作为法学教育与法律职业之间联系的纽带,在一定程度上实现了法学教育与法律职业的对接,也是法学教育与法律实务互动的一种体现。在看到司法考试给法学教育带来有利影响的同时,地方性院校也应认识到过分强调司法考试对法学教育带来的危害。

司法考试是选拔性考试,司法考试的考点集中、内容细、范围广、理论深度相对不够,主要考察对法律条文和司法解释的记忆和理解,不能准确反映考生的理论功底、法律素养和综合能力;靠机械记忆通过司法考试的考生,缺乏分析和创新等能力。此外,通过司法考试不代表一定可以进入检、法系统工作,还需要参加公务员考试,最终能够进入检、法系统工作的人数是极少的。围绕司法考试开展法学教育,将法学教育作为司法考试培训班,法学教育将陷入“应试教育”的泥潭而日益偏离正常、合理的方向。

要正确认识司法考试与地方性法学教育的关系,两者的任务和分工是不同的。法学教育是法律人才培养的源头和根本,法学教育是司法考试的基础和前提,司法考试是对法学教育成果进行检测的一种手段,地方性院校法学教育应科学利用司法考试的导向性作用进行法学教育改革,使两者之间相互补充、相互渗透、相互促进,达到良性互动。

三、对地方性院校新办法学教育的建议

(一)科学定位,合理规划专业建设

1.办学定位应立足本地区经济和社会发展的实际

新办法学专业在制定专业发展规划时,应立足当地的经济和社会发展的实际。不能像某些院校那样动辄立足全国、面向世界,建设成国内“一流的大学,一流的法学专业”,这样的专业发展规则对地方性新办的法学教育来说只能是一种口号,与实际严重不符,在相当长的时期是基本不可能实现的。地方性院校新办的法学教育应先在本地区立足(如所在市或在本省立足),在一定区域内具有一定的影响力、竞争力的前提下,再逐步考虑辐射周边进而面向全国的问题。

2.教学定位应以教学型为主、科研为辅

地方性院校的新办法学教育受条件所限,科研平台、科研人员、研究能力等方面不足,无法达到以研究型为主。一些新办法学专业的地方性院校定位为教学型院校,一些院校则定位为教学科研并重的院校。笔者认为,地方性院校新办的法学教育仅定位为教学型或定位为教学和科研并重的教学定位都不够科学和合理,建议应定位为以教学为主,同时应注重科研,即以科研为辅;待办学历史较长、办学经验比较丰富、科研能力和水平提高的情形下,再考虑定位为教学和科研并重。

3.在人才培养问题上,应以培养实践型、应用型人才为目标

全国有法学专业的院校如北京大学、清华大学、中国政法大学等在法学领域具有突出地位的重点大学有能力大量培养学术研究型人才,除此之外的法学本科教育基本不能承担培养学术研究型人才为主的任务。地方性院校新办法学专业培养能力不足,在人才培养目标定位上应培养符合社会需要的实践型、应用型法律人才。

总之,地方性院校的新办法学教育应做到办学、教学、人才培养目标等方面的科学定位,不能“求高、求快”,不能盲目追求不切实际的跨越式发展,应根据自身所处的环境和现有条件等实际,合理规划法学专业建设。

(二)改革教学方法,重视实践性教学,加强应用能力培养

法学是一门实践性、应用性很强的学科,培养实践型、应用型的法律人才就需要培养学生独立思考、判断能力和处理实际问题的技巧、技能,注重学生应用能力的培养。地方性院校新办法学教育更应突出实践教学的重要地位,加大实践性教学在整个法学课程体系中的比例。改革现有的以理论教学、教师讲授为主的教学方法,在确保理论课教学质量的基础上,增加案例教学、模拟审判和诊所式法律教育课程等职业技能训练课程在课程体系中的比重[2];重视课程见习、毕业实习、法律咨询等,着眼于学生分析能力、解决问题能力的培养。

(三)突出办学特色,走特色发展之路

地方性院校新办的法学专业一般不是本校的重点建设专业和优势专业,所以要充分利用区位优势和本校现有的资源,在专业特色和人才培养特色上做出成绩,走特色办学发展的道路。如笔者所在的梧州学院可以利用中国—东盟自由贸易区的区位优势,培养东盟贸易相关的法律人才。财经类优势突出的院校可以注重培养懂经济管理的法律人才。外语专业优势突出的院校可以将外语与法律相结合培养涉外法律人才。这些学校开设与外语、财经、东盟贸易等相关的法律课程,可以将这些课程逐步办成校级精品课程,在条件成熟的情况下办成省级精品课程,甚至办成国家级精品课程,以精品课程建设促进专业特色的建设,培养具有特殊能力的特色法律专业人才。在法学专业竞争激烈的环境下,地方性院校新办法学教育应充分利用区位优势,优化整合校内外的资源,形成资源共享、优势互补,在专业特色和人才培养特色上下功夫,走出自己的特色发展之路[3]。

(四)走教学、科研一体化的发展道路

新办法学专业的地方性院校一般为非研究型院校,以教学型为主,但不能不重视学术研究。要充分认识到学术研究的价值,摆正教学与科研的关系,鼓励教师开展各项科研活动。以科研带动教学,将法学专业人才培养、教学管理和科研“三位一体”进行建设,是法学专业学科获得后劲与潜力的有效方法。地方性院校法学院应围绕教学为中心开展专业建设,重点加强应用性科学研究即那些直接为地方法治建设服务的研究活动。

(五)加强师资队伍建设,提高教学质量

要实现人才培养目标,离不开高素质的师资队伍。地方性院校普遍很难引进优秀的法律人才,本校培养的优秀教师又很难留得住。地方性院校必须重视师资队伍建设,主要从人才引进和留住人才两方面入手。加大人才引进力度,合理规划、提前准备,逐步引进符合本校法学专业教学实际需要的高学历高职称的法律人才;特别是尽可能引进具有一定影响力的“法律名师”到校任教,从而带动年轻老师,提高他们的教学和科研能力。对于有经验的老教师,充分发挥他们的作用,采用“待遇留人、感情留人、制度留人”等方式留住人才,尽可能满足他们的需要,使他们安心为学校做贡献。注重年轻教师队伍的培养和建设,积极提供条件,鼓励他们继续深造,提高自己的能力。可以考虑让一些教师到企业、法院、检察院、公安、司法等部门去挂职或交流锻炼,提高他们的实际操作能力,以弥补一些教师实践能力的欠缺。学校还可以聘请一些知名的法官、检察官、律师等作为兼职教师,充实自己的师资队伍。拥有一支科学合理的法学教师队伍,才能提高法学专业的教学水平,才能提高教学质量。

(六)处理好法学教育与司法考试的对接问题

法学教育不能以司法考试为纲,不能过分重视司法考试的重要性。在应对司法考试的过程中,不能放松法学专业学生的专业素质和综合能力的培养,不能将司法考试作为专门课程纳入到教学体系,应做到法学教育和司法考试的合理对接。在不影响法学正常教学的前提下,在教学安排上可以考虑适当增加民法、刑法、诉讼法等课程的课时,教师在上课过程中对于司法考试的重点部分可以适当给予重视。引导学生利用课余时间复习司法考试,不能采用偏科、逃课的等方式备考。笔者所在的梧州学院的做法是,与国内知名的某司法考试培训机构合作,学校负责组织学生,司法考试培训机构负责具体培训,主要利用节假日,特别是利用暑假进行培训,学生自愿选择是否参加该项培训,从近两年的考试结果来看,成效是显著的。

四、结束语

地方性院校的法学教育应正视司法考试带来的影响,处理好二者的关系,做到司法考试与法学教育的合理衔接,达到良性互动。司法考试的高通过率可以作为地方性院校法学教育的一个“亮点”,但不能作为衡量地方性院校新办法学教育成功与否的唯一评判标准。地方性院校法学教育应以培养符合经济社会发展需要的实践型、应用型、复合型法律人才为己任,应努力提高自身办学和教学水平、提高人才培养质量,在专业和人才培养上办出特色,走特色办学之路,以此来增强新办法学专业的竞争力和社会影响力,使新办法学专业在激烈的竞争中能够生存和持续向前发展。

参考文献:

[1]翟业虎.法律职业化趋势下的地方院校法学教育改革[J].湖北社会科学,2010(11):175.

[2]朱颖俐.司法考试冲击法学本科教育的原因及对策[J].韶关学院学报,2010(10):141.

[3]隋卫东.地方高校法学教育探析[J].中国成人教育,2009 (18):145.

A Research into the Problem s on the Start-up Law Education in Local Universities in the Context of Judicial Exam ination

Zhang Bo

(Departm ent of Law and Public Adm inistration,W uzhou University,W uzhou 543002,China)

Theesta b lishmentof judiciale xamination system,especially theesta b lishmentof judiciale x amination system which allows college students to participate in,has b roughtopportunitiesand challenges to law education.However,thehigh passing rateof judiciale x amination can b e considered as ahighlightof the start-up law education in local universities,but itcan no betaken as theonly criterion to judgewhether law education is successfulor not.The orienting characteristic of judicial e x amination should bemade use of in localuniversities’law education to push the reform of law education so that they can promote each other and achieve avirtuous circle.I t is proposed tostrive to improve educating and teaching level,to improve talent-training q uality,to b uild uni que characteristics in terms ofmajor construction and talentdevelopmentsoas toenhance the competitivenessand social influenceof the start-up lawmajor,making thismajora ble to survive fierce competition develop forward sustaina b ly.

judiciale x amination;localuniversity;law education

G642

A

1673-8535(2014)01-0092-05

张波(1979-),男,湖北襄阳人,梧州学院法律与公共管理系讲师,研究方向:民法学和劳动与社会保障法学。

(责任编辑:高坚)

2013-10-10

2011年度梧州学院教学改革项目(WY J G 2011B22)阶段性研究成果