汽油胶质测定方法变化与汽油质量

2014-05-14李志刚黄风林

李志刚,黄风林,唐 璇,王 菲

(1.陕西延长石油集团炼化公司,陕西 洛川727406;2.西安石油大学)

胶质是评价汽油安定性的重要质量指标之一。随着汽油组成、质量标准的不断变化,胶质的检测方法也由《发动机燃料实际胶质测定法》(GB/T 509—1988)[1]与《车用汽油和航空燃料实际胶质测定法(喷射蒸发法)》(GB/T 8019—1987)[2]并存、以GB/T 8019—1987标准为仲裁依据过渡到《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》(GB/T 8019—2008)[3]。衡量汽油安定性——胶质的指标也由实际胶质变到溶剂洗胶质,又变到同时考核未洗胶质和溶剂洗胶质。汽油实际胶质、未洗胶质、溶剂洗胶质含量的差异直接影响汽油的使用性质。本课题剖析了不同胶质指标的内涵和影响因素,为指导生产、质量监督等提供技术参考。

1 胶质构成及性质

安定性差的汽油易生成酸性物质、胶状物质及不溶性沉渣。汽油胶质含量过多会造成发动机油路阻塞、气门关闭不严、积炭增加、点火不良[4]。油品中烯烃、二烯烃、环状烯烃、异构烯烃、硫酚、吡咯等不安定组分在光、热、空气、金属催化共同作用下,发生氧化、聚合、缩合等反应是形成胶状沉淀的主要原因。油品中硫、氧、氮等非烃化合物和不饱和烃含量越大,形成胶质的可能性越大[5]。

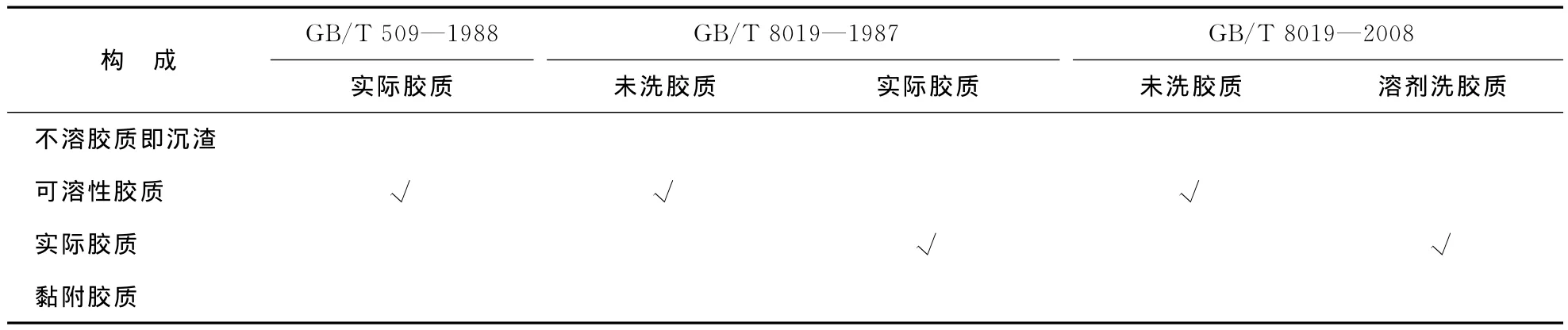

依溶解性的不同,汽油中的胶质由4部分组成:①不溶性胶质即沉渣,以沉淀的形式存在于汽油中,易通过过滤的方法分离;②可溶性胶质即未洗胶质,均匀溶解于汽油中但沸点较高不易挥发,通过蒸发可使高沸点组分——胶质残留;③实际胶质即溶剂洗胶质,均匀溶解于汽油中但不溶于正庚烷,沸点较高且不易挥发;④黏附胶质,黏附在容器器壁上,既不溶于汽油也不溶于正庚烷等有机溶剂的物质。汽油中4部分不同物质的总量(mg/(100mL))称为总胶质即胶质。

汽油中不溶性胶质、黏附胶质含量极低,且在不同汽油中总量相差不大,对发动机的影响甚微。通常用占总胶质含量90%以上的可溶性胶质来评定汽油在储存、使用时实际生成胶质的趋势反映汽油氧化安定性的优劣。随着汽油中抗氧剂、抗静电剂、助辛剂、清净剂等难挥发、易溶于汽油或正庚烷的添加剂品种、用量的增加,汽油的组成日趋复杂,汽油中可溶性胶质/未洗胶质含量急剧增大,对汽油的正常使用造成一定的影响。

2 胶质试验方法

胶质检测方法有3种:①测定实际胶质的《发动机燃料实际胶质测定法》(GB/T 509—1988);②测定实际胶质、未洗胶质的《车用汽油和航空燃料实际胶质测定法(喷射蒸发法)》(GB/T 8019—1987);③测定溶剂洗胶质、未洗胶质的《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》(GB/T 8019—2008)。实际胶质是评定汽油和喷气燃料在发动机中生成胶质倾向,判断燃料储存安定性的重要指标。实际胶质标准试验测定方法采用简单模拟试验来测定胶状产物含量,以预测汽油发生氧化变质的倾向,可在一定程度上近似反映燃料在发动机中燃烧的“实际”情况。不同检测方法的原理相同,但具体分析条件、溶剂选择不同,会导致检测结果的差异。不同胶质的溶解性及不同检测方法的差异见表1。

表1 不同胶质的溶解性及不同检测方法的差异

《发动机燃料实际胶质测定法》(GB/T 509—1988)标准试验方法通过加热、吹扫、挥发、恒重等步骤测定试样剩余的残渣量即为实际胶质。此方法测定的残渣量为可溶性胶质,为各类不挥发、可溶于汽油的各种添加剂的总和。《车用汽油和航空燃料实际胶质测定法》(喷射蒸发法)(GB/T 8019—1987)标准试验方法同样通过加热、吹扫、挥发、恒重等步骤,测定试样剩余的残渣量即未洗胶质。再通过抽提、挥发、恒重等步骤,除去残渣中可溶于正庚烷的添加剂,反映了试样中不挥发、溶于汽油但不溶于正庚烷的残渣量即实际胶质。《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》(GB/T 8019—2008)与 GB/T 8019—1987标准试验方法相近。通过加热、吹扫、挥发、恒重等步骤,测定试样剩余的残渣量即未洗胶质。再通过抽提、挥发、恒重等步骤,除去残渣中可溶于正庚烷的物质,反映了试样中不挥发、溶于汽油但不溶于正庚烷的残渣即溶剂洗胶质。

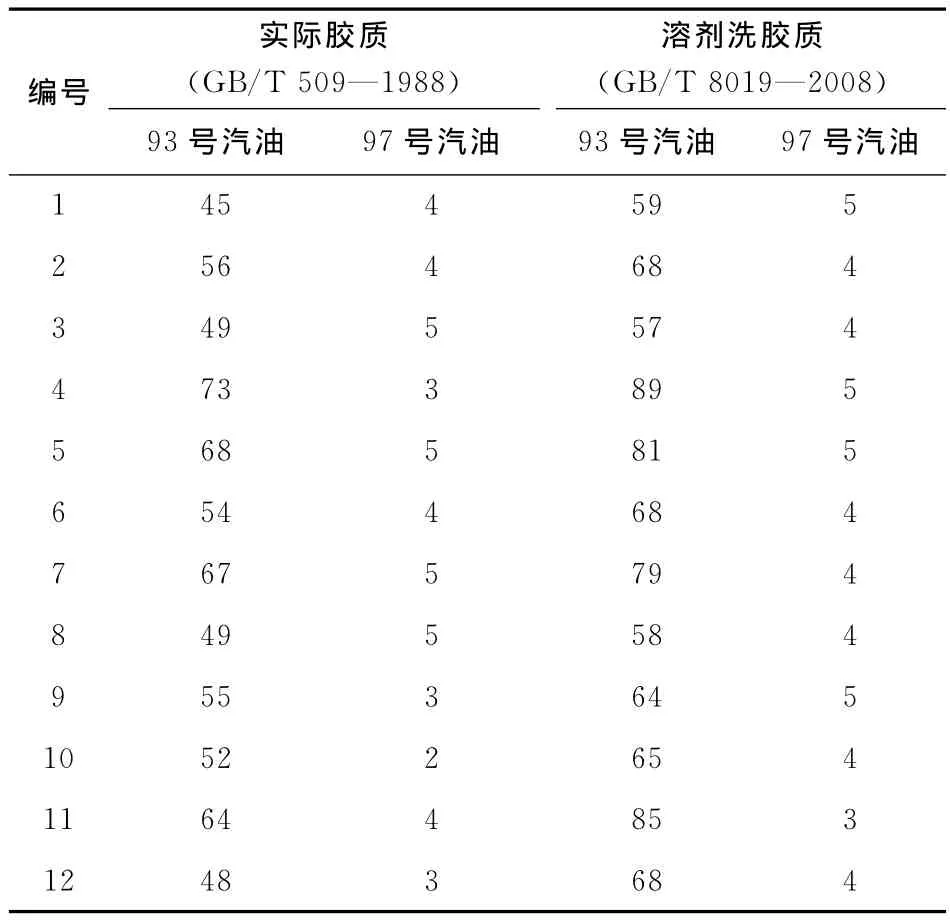

由于不同试验方法的汽化温度、气流速度、容器材质、空气净化程度、恒重时温度和湿度、抽提等条件的差异,测定结果会存在一定的系统偏差,但测定数据间不可能存在显著差异。实验时随机在华北、华中、华南、华东、西南、西北等地域抽取了中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国海洋石油股份有限公司、地方某炼油厂的93号、97号汽油样品共12组,对12组样品按照《发动机燃料实际胶质测定法》(GB/T 509—1988)和《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》(GB/T 8019—2008)两种方法进行检测,检测结果见表2。由表2可见,同一样品用不同试验方法得到的胶质数据相差悬殊,97号汽油较93号汽油的差异更大。究其原因是GB/T 509—1988标准试验方法检测实际胶质未使用正庚烷溶剂抽提,不挥发、可溶于汽油、正庚烷的添加剂也作为实际胶质的一部分,而GB/T 8019—2008标准试验方法对未洗胶质(一次抽提、挥发后残渣)再使用正庚烷抽提、挥发,将可溶于正庚烷的添加剂除去后的残渣为溶剂洗胶质。提高添加剂的挥发性、选择与汽油、正庚烷溶解性好的添加剂,可有效降低汽油的实际胶质、未洗胶质、溶剂洗胶质。为保证产品的使用质量,实际汽油调合过程中均使用抗氧剂、抗静电剂、助辛剂、清净剂等难挥发、易溶于汽油、正庚烷的添加剂,不同添加剂的挥发性、溶解性各异,汽油溶剂洗胶质与未洗胶质的差异较大,只有通过《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》(GB/T 8019—2008)标准方法测定的溶剂洗胶质才能真正反映汽油在使用中的“实际胶质”。

表2 不同试验方法分析汽油样品中的胶质含量分析 mg/(100mL)

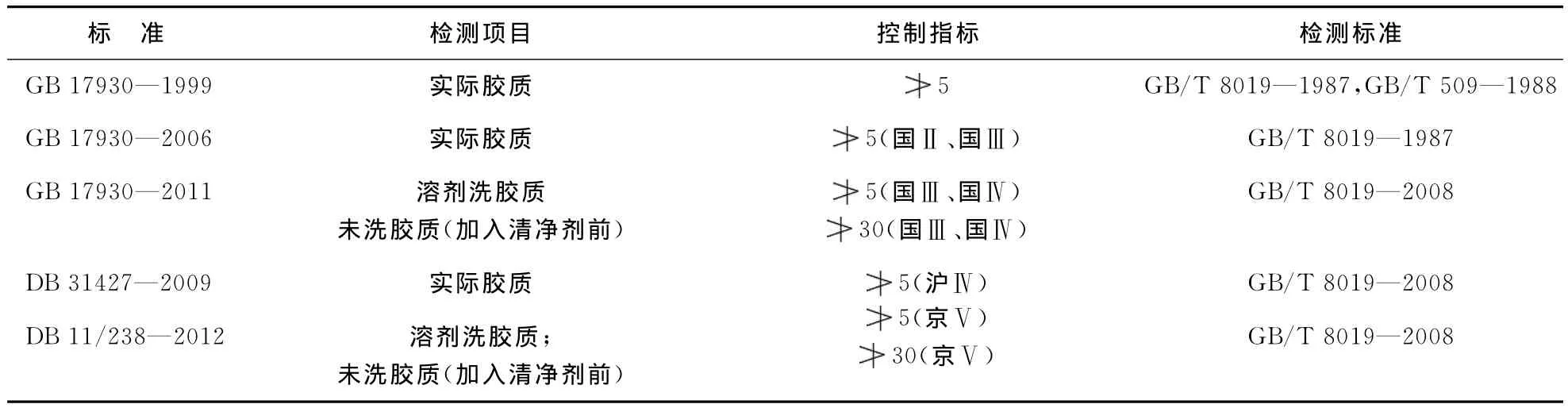

3 汽油标准中胶质的引用

随着汽油中硫含量要求的日趋严格,汽油池中加氢汽油的比例持续增加,汽油的导电性不断降低,需要通过加入含高分子有机物缩聚物的芳烃溶液来提高油品的导电率,弥补汽油抗静电性的缺失;高辛烷值组分的加氢饱和降低了汽油的辛烷值,受汽油质量标准限制,许多氧、苯含量低、不含金属但具有提高辛烷值作用的助辛剂应运而生;为满足汽油氧化安定性、清净性要求,成品汽油中均添加了抗氧剂、清净剂等外加剂。添加剂绝大部分为挥发性差的高分子聚合物,与汽油均匀混合,发挥了抗静电、提高辛烷值、抗氧化、清净等积极作用,但对实际胶质(GB/T 509—1988)的“贡献”较大,导致清洁汽油的实际胶质偏高。随着清洁配方汽油的持续推广,具有不同功能的汽油外加剂种类、用量的不断增加,由溶于汽油、正庚烷的难挥发性外加剂引起的实际胶质偏高的问题异常尖锐。为此将汽油标准(GB 17930—1999)[6]中实际胶质 GB/T 509—1988修正为汽油标准(GB 17930—2006)[7]中的实际胶质(GB/T 8019—1987)即溶剂洗胶质。实际胶质的“实际”含义已发生明显变化,由难挥发、溶于汽油的胶质修正为难挥发、溶于汽油但不溶于正庚烷的胶质,将外加剂从实际胶质中除去,汽油的实际胶质大幅度降低,清洁汽油受胶质影响的合格率明显提高。该修正隐含了添加剂的种类、添加量对发动机实际使用过程胶质无影响的前提。汽油胶质引用检测指标的变迁见表3。

为进一步提高汽油的清洁性,满足国Ⅲ、国Ⅳ阶段排放标准要求的车用汽油标准(GB 17930—2011)[8]在强化降低硫、烯烃、锰含量等指标的同时,首次明确用溶剂洗胶质衡量汽油的“实际”胶质含量,明确引用GB/T 8019—2008标准测定溶剂洗胶质,但车用汽油标准中仅规定了溶剂洗胶质不超过5mg/(100mL),未明确规定难挥发、易溶于汽油和正庚烷的添加剂加入量,忽视了未洗胶质中扣除溶剂洗胶质后组分(溶于汽油、正庚烷的外加剂)对发动机实际使用过程中胶质的潜在影响,默认外加剂的使用对发动机实际胶质无加和作用,也未考虑增加污染物排放的不利因素。无论未洗胶质多少,只要溶剂洗胶质合格,汽油的胶质就合格。在基础汽油质量不达标的情况下,人为无序加入大量组成、性质不明的助辛剂、抗氧剂、清净剂等外加剂,使汽油组成愈加复杂。外加剂在氧、高温作用下可能易自身或与汽油中的不饱和烃、极性基团作用,具有潜在增加胶质的作用。使用溶剂洗胶质合格但未洗胶质偏高的汽油易导致发动机非正常工作,影响清洁汽油的市场推广。

表3 汽油胶质引用检测指标的变迁 mg/(100mL)

为保证清洁汽油的正常使用,《世界燃油规范》对加有清净剂的汽油,以未洗胶质的限值来替代燃烧室沉积物限值,即未洗胶质含量愈低,加清净剂汽油在燃烧室内的沉积物愈少,发动机愈安全。世界燃油规范中规定Ⅰ类和Ⅱ类无铅汽油的未洗胶质不大于70mg/(100mL)、Ⅲ类无铅汽油的未洗胶质不大于30mg/(100mL)。鉴于我国油品未能达到该规范中的Ⅱ类无铅汽油的要求,根据清净剂常用加剂量(600~1 000μg/g)、汽油未洗胶质较高的现状,结合相关标准[9],国家标准化管理委员会对“GB 17930—2011车用汽油”进行了如下修改:增加车用汽油中未洗胶质的规定(加入清净剂前,汽油中未洗胶质不大于30mg/(100mL)),明确规定车用汽油中使用的外加剂应无公认的有害作用,并按推荐的用量使用,车用汽油中不应含有任何可导致汽车无法正常运行的外加物和污染物。

4 胶质指标控制方向

不使用或少使用添加剂时汽油的实际胶质、溶剂洗胶质、未洗胶质相差不大。实行配方生产清洁汽油时需要外加一定种类、数量的添加剂,添加剂对未洗胶质的“贡献”不断增加,对发动机的潜在威胁增加。使通过限制溶剂洗胶质不大于5mg/(100mL)、加入清净剂前汽油中未洗胶质不大于30mg/(100mL)也难以保障汽油质量。该项目的修正提高了汽油的使用安全性,关注抗氧剂、助辛剂、抗静电剂等难挥发、可溶于正庚烷的添加剂对未洗胶质的贡献,忽视了同样具有难挥发、易溶于正庚烷的清净剂对未洗胶质的“贡献”。满足车用汽油清净剂(GB 19592—2004)[10]质量要求的添加剂虽溶于汽油,但并未完全溶于正庚烷中。同一汽油中未洗胶质随添加剂使用量的增多而增加,溶剂洗胶质随添加剂种类、用量的变化也在发生变化[11]。通过控制加入清净剂前未洗胶质不大于30mg/(100mL),默认清净剂不与汽油中非烃、不饱和组分发生作用,保障汽油质量的初衷难以实现。建议以调合后成品汽油溶剂洗胶质不大于5mg/(100mL)、未洗胶质不大于30mg/(100 mL)作为汽油胶质指标。

5 结束语

限制并降低汽油中溶剂洗胶质、未洗胶质含量是保障汽油质量稳定的关键。研究添加剂、汽油、正庚烷间作用及与溶剂洗胶质之间的关系,在维持或少量增加未洗胶质的基础上,充分发挥添加剂的作用,提升汽油质量,已成为油品添加剂研究、生产、使用的热点。合理、有效使用极性小、非烃元素含量低的添加剂,降低胶质尤其是未洗胶质含量是保障发动机有效运行的基础。

[1]国家技术监督局.GB/T 509—1988发动机燃料实际胶质测定法[S].北京:中国标准出版社,1988

[2]国家标准局.GB/T 8019—1987车用汽油和航空燃料实际胶质测定法(喷射蒸发法)[S].北京:中国标准出版社,1988

[3]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 8019—2008燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法[S].北京:中国标准出版社,2008

[4]吴世逵,梁朝林,黄克明,等.催化裂化汽油组成对其储存安定性的影响[J].石油学报(石油加工),2008,24(4):479-482

[5]任连岭,熊春华,温亮.汽油组分的实际胶质生成规律研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2012,34(1),159-164

[6]国家质量技术监督局.GB 17930—1999车用无铅汽油[S].北京:中国标准出版社,2000

[7]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB 17930—2006车用汽油[S].北京:中国标准出版社,2007

[8]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB 17930—2011车用汽油[S].北京:中国标准出版社,2011

[9]北京市质量技术监督局.DB11/238—2012车用汽油标准[S].北京:中国标准出版社,2012

[10]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB 19592—2004车用汽油清净剂[S].北京:中国标准出版社,2004

[11]田高友,熊春华,田永志.加清净剂汽油长期储存中实际胶质变化规律[J].石油炼制与化工,2010,41(8),75-78