职业导演张艺谋

2014-05-13刘丹青

刘丹青

张艺谋要进军好莱坞了。

《归来》之后,他会做一个“爆米花电影”,大投资、大制作,国际团队。

过去他不喜欢好莱坞,觉得演员都该在国内呆着,别去那儿凑热闹,“好莱坞还是宝莱坞,您在任何莱坞,英语呱呱叫,没那么多角色给你演。”他曾说。

甚至陈凯歌拍《霸王别姬》时,张艺谋还拉过编剧芦苇问:“歌还是过去那一套吧?”

片子出来,芦苇叫张艺谋看看,张艺谋看完不以为然,说这是“中国学好莱坞学得最像的电影”。

那时好莱坞是贬义词。

开会工作狂

现在他要去了,这是努力的结果。

张艺谋63岁了,却一直不放松,忙起来是个工作狂。文学策划周晓枫回忆说,开会时他喜欢穷尽可能,一个点子出来,马上自己否了,问周围:还能怎样?还有什么招儿?

跟上他很困难。一次半夜两点后,做文字录入的女孩太困,一个跟头从椅子上摔下来,脚尖几乎踢到张艺谋眉毛。

甚至《归来》里那种简单也是努力来的。按老路子拍惯了,总想往好看、复杂了拍,但又要收敛着,“扛住那种创作心态的诱惑”,那过程并不轻松。

编剧史航参加过几次《山楂树之恋》和《归来》的策划会,会上张艺谋那状态几乎是“陪着小心”,别人提一个想法,他马上问:“行吗?你说不行?那怎么能行?你说能怎么弄?”

那状态不像谦虚,倒更像在顾忌什么。《三枪拍案惊奇》和《金陵十三钗》之后,张艺谋的状态有点儿拘谨,史航感觉他被“骂怯了”。

讨论时,张艺谋很谨慎,生怕片子里又有“招人烦”的东西,想诚恳,又有顾虑,就怕把“那点意思”弄成“不好意思”。

于是谁的说法他都听一听,反反复复,立起来又推倒,人物一个一个减少,剧情也越来越简单,几次下来,消耗和折损都很大。

有时为一两个情节,他和编剧邹静之大吵几个小时,这争吵也不是邹静之跟每一个导演都会有的,他跟王家卫就不吵,王家卫是温柔而坚定,要什么临场打电话给邹静之:“给我一句台词”,非常具体。

张艺谋的工作方式是另一种,他很激情,但易反悔,每一回头,总觉得过去是错的,于是大破大立,非常辛苦。刚看完小说《陆犯焉识》时,他说要做一个“上下集的电影”,剧本写完又不要上下集了,“合成一个”。

即使水准一般的片子,他的努力也一点没少,《三枪拍案惊奇》拍了8个月,每天都较劲,付出多了,难免打动自己,直到出来才发现问题,“又掉沟里了”。

《金陵十三钗》也一样,一天一顿饭,睡3至5个小时,白天拍半夜剪,6个月完成。国外剪片和拍片时长一样,或为2倍,张艺谋实现了不可能的效率。

可效率高了,片子却没有因此而好。从《英雄》到《黄金甲》,再到《三枪》《十三钗》,一片骂声。

有的也很诚恳。拍《山楂树之恋》时,史航等文学策划极力反对这个剧本,他担心“原著非常庸俗,是个坑,填不满的”。

可张艺谋却坚持,因为自己“看哭了”。他想抓住那个感动。“其实是急于消费,急于变现,我张艺谋和张伟平这个名气就是比别人赚钱。”史航分析那心理。

至于之后的《金陵十三钗》,连早年和张艺谋合作过的芦苇也不理解了,片子里,纯洁的要继续纯洁,被玷污的要一再被玷污,“艺谋的价值观怎么出了问题了。”

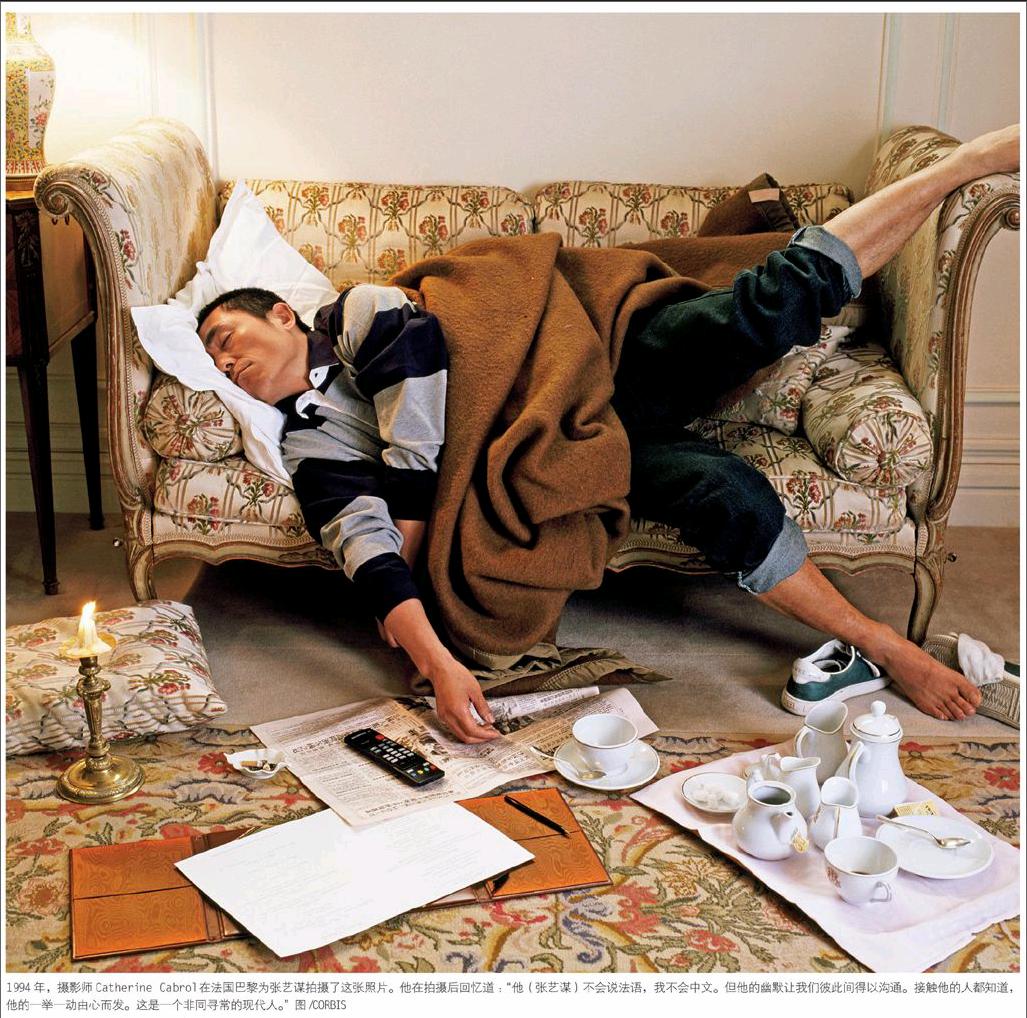

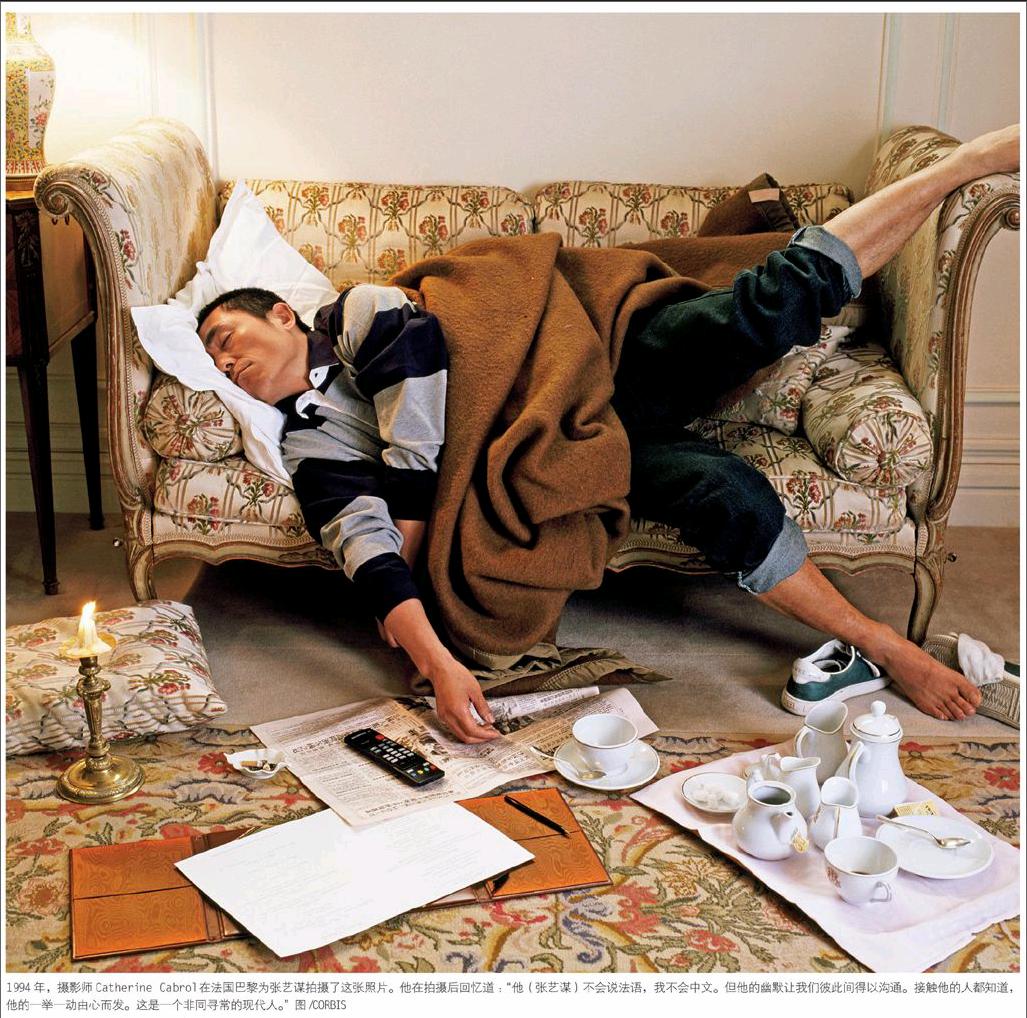

圈内盛传着他工作时的不眠不休,的确,他一直是勤恳、用功,不懂享受的。

90年代,最好时光

早年张艺谋也努力,但方向是另一种。

当时不光是不睡觉,他努力琢磨一些东西,观念、叙事策略上的。那时他做片子很用心,总想说点儿不一样的东西。

他买过一个剧本《千万别把我当人》,王朔写的,大意是比“忍术”,每个国家各派一名选手,什么都比,包括喝尿,中国人样样都输,比到“割脸皮”才算赢了。

暗喻非常多,但顾及尺度,张艺谋不敢拍,过几年他就去当奥运会导演了,这种片子更拍不得。

而对能拍、可拍的那些,说什么,怎么说,他特别上心。拍《秋菊打官司》时,他带着芦苇,两人睡一屋,白天拍戏,夜里谈本子,想好好讲故事,把人物立起来。

拍《活着》时,主角福贵从一个浑不吝的败家子,一变而成了一个树叶掉头上都害怕的人,是时代改变了他。

说剧本时,张艺谋要求每一个主创都给意见,美术、灯光都要提,演员也要提。葛优失眠,开会时躺一边打盹,常被张艺谋叫醒:“葛爷发言了。”葛优没全醒,蒙着问“说哪儿了?”

那时他有最好的团队,巩俐、葛优、曹久平、芦苇,可在一起谁也不比谁牛,摆架子摆谱都是没有的事。

每天,张艺谋7点起床,叫起全组人:“搞运动了!”一天巩俐迟到,车等着,眼看她从门里出来,张艺谋却说“开车!”全组人都劝他,巩俐不去你拍什么?有必要较劲吗?张艺谋还是执意要走。后来巩俐一个人从县里租车去片场。

也正是那个阶段,张艺谋从《红高粱》那种风格里出来了,不想再说“酒神精神”“生命的昂扬”,反而想说说文革、小人物。

这个早年爱色彩、重美术的人,甚至会为了布光的事儿主动跟人吵架。对方要把灯光弄炫一点儿,张艺谋不肯,不想让美术的东西先声夺人。

当时他43岁,正在最好的阶段,不怯,没有疑虑,也没有所谓“商业”上的东西,想法一个接一个,源源不断。

“他是主讲,借那个平台和场所,打开自己的思路,特别希望别人跟他辩论,挑战。”芦苇说。那时的张艺谋喜欢被反驳。

那时不流行讲“大片儿”,电影只谈两样:政治和艺术。这样的环境里,张艺谋和同代人一样,有点儿情怀和抱怨,喜欢英雄主义的东西。

那时他热络、踏实,人跟片子一样有股蛮力,看见大家连轴转已经东倒西歪睡着了,他还不甘心收工,急得直打转。

芦苇说,张艺谋是一个多变的人,但早年那种风格是时代和经历给他的,文革里他吃过苦,这苦难带着他往前走了十年。

“第五代作品的内涵和意义被放得很大,那是整个时代的需求,所以成就了我们。”张艺谋自己也同意。

自发也好,氛围也罢,那毕竟是张艺谋的最好时光。芦苇记得当时的张艺谋,眼睛发亮,铁青着脸,一个人走来走去,简直像条狼。

开始把“票房”当标准了

现在的张艺谋不想再把自己说成农民。

《红高粱》获奖时,他一身灰西服,扎着红领带去了柏林。现在打扮变了,多穿深色,面料讲究,颜色的搭配“看似不经心”,但“清越有风致”。

私底下他也跟朋友开玩笑:“别老说农民,我正经城市户口。”认真起来也感叹,“三年农民,一辈子农民。”

这是说他下过三年乡,一辈子就被当成农民了,这不公正,认真说起来,他父母也是知识分子。

而且他越来越成功了。《英雄》之后,他在大片上打出了一片天地,是个大导演了。只是有时话说急了,他还会一下子站起来,抡开了比划,大开大合,并习惯性地提裤子。

于是你会看到说话时他不断地坐下,站起,提裤子,就这点上还有点儿农民的影子。

但打扮变了,观念上他还是现实主义的。“人是要有梦想,梦想是很入世、很具体、很现实的,它不能在天边。”他说,他已经有资格可以跟年轻人说说梦想。

确实,《英雄》之后,张艺谋的状况改善了,资源多了,话语权也大了。其他的大导演或跟风,或步后尘,或栽跟头,但不可否认,张艺谋开启了一个时代。

张艺谋自己也知道这一点。《满城尽带黄金甲》的剧本讨论会上,他叫上了芦苇,芦苇看看这个多年前的老搭档,发现他有了变化,“很固执,对自己剧本的弱点能够网开一面,工作上失去弹性了。”

芦苇看看本子,说不行,“你这么拍就有问题。”张艺谋听完有点儿负气,“芦苇”,他说,“我告诉你,你的意见是对,但我、巩俐、周润发、周杰伦,我们四个人绑一块儿,光靠宣传、广告,票房绝对上亿,你信不信?”

芦苇被噎住,“我还没法不信,我也不知道周润发,周杰伦有多大号召力。”

他感到一种变化正在发生,思路上的。张艺谋开始把“票房”当作目标之一,《活着》时他不说这样的东西。

大片时代里,张艺谋很快投入进去,并马上找到关窍,这点敏感和早年一样。“你能打定主意要拍一部十全大补的电影,既要通过,又要赚钱,还能表达自我,你就是好样的。”

现在的合作老板、乐视影业总裁张昭说,张艺谋从来没给自己定过位,他也一直在改变自己的定位。首先他是 “职业导演”,“对电影就是职业兴趣,《归来》也很过瘾,拍商业电影也很过瘾。他永远是愿意为天下之先的人”,成功也追求一种职业上的。

他知道混这个行当的规则。第一次出头露面是“自己挣的”,第二次是别人给你机会,抓住这两次,再来一回,连续三把“活儿都成了”,你就行了。

最怕“拉风箱式的前进”,第一部不错,第二部“抽抽了”,第三部还行,第四部没法看了。

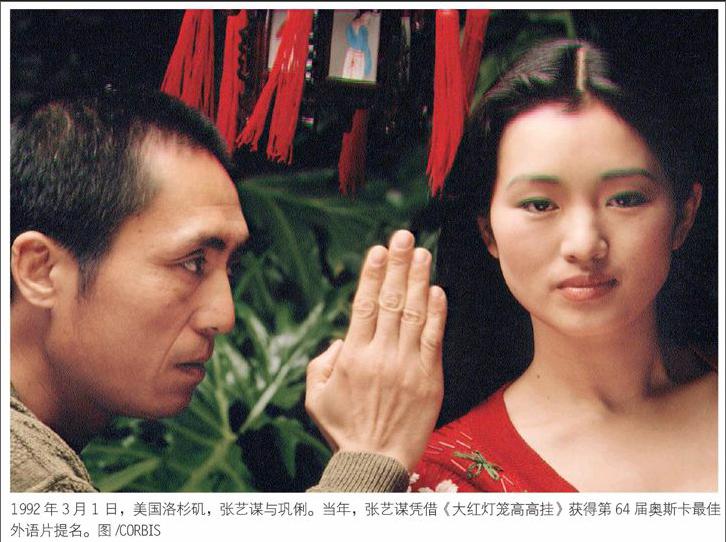

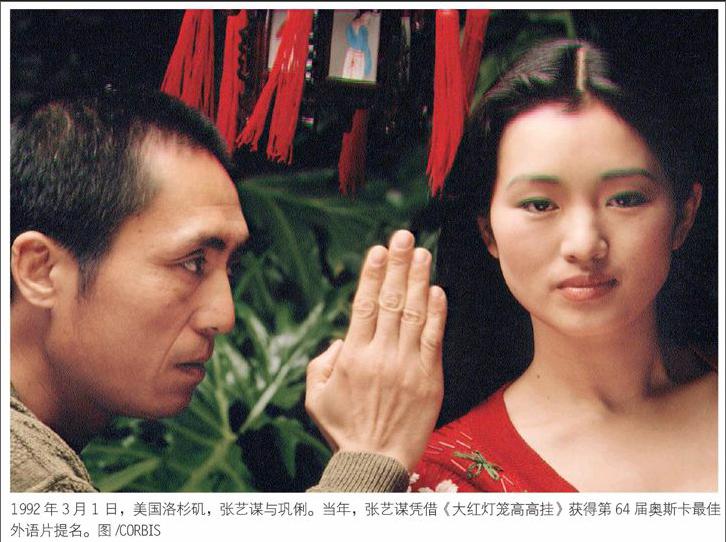

他拿自己举例:“《红高粱》成功了,《菊豆》得了奖,第三部《大红灯笼》,第四部《秋菊打官司》……你有过硬的、被认可的东西搁在这儿,之后被批判,你还是你,依然有价值,有人给你投资。”

这话说得坦率,他也确实照做了。

没编剧了

如果票房算一个指标的话,张艺谋成功了。

可编剧却丢了。早年,和张艺谋合作的是莫言、苏童、毕飞宇、芦苇,他依赖着他们,后来一个一个他离开了他们。

当年《活着》出来,张艺谋在小厅里给芦苇、巩俐单独放了一次,看完芦苇沉默着,巩俐看哭了。这之后,这部电影芦苇只看过一次,在美国一个规模不大的交流会上。

《活着》没有公映,通俗地说,它“被毙了”,这情形是张艺谋电影中唯一一部,这以后张艺谋再没找过芦苇。

直到《满城尽带黄金甲》,那时是芦苇跟不上了。他觉得那时观念不对,从《英雄》起,他感到张艺谋在“讨一种价值观的好”。“一个英雄为皇帝牺牲了,那不是英雄,是奴仆。”

但路是自己选的。“甜头,或代价,都是自己的选择。”芦苇说。

张艺谋偶尔也感叹:“没有好故事”“没有好编剧”。粗看这话有理,莫言获奖,身价不一样了,余华、苏童、毕飞宇也一个一个过了创作上的最好阶段。

可推究起来,导演抱怨没有好编剧,编剧抱怨没有好作家,作家抱怨导演不识货,导演又抱怨观众太庸俗,“好像问题很大,细找又找不出,”芦苇说,“但主创整体素质不高,这是个事实。”

剧本荒闹急了,有时张艺谋也自己上手,拆东墙补西墙,把环境、国籍换一换,故事、人物拎出来。

早年张艺谋对剧本很讲究,《活着》剧本出来他连夜看完:“好!”

状态变了,阵容变了,片子也变了,有时这样,有时那样,深一脚浅一脚,“他本来就善变,也爱变”,芦苇说,“可以说变是为了探索,但也是价值观的缘故。”

张艺谋却对“变不变”的问题没那么敏感,当过农民,做过纺织工,差一点儿上不了大学,他知道坚持没用,顺着走才是好的。

他年龄也大了,对自己,对世界,不较劲也没情绪了。

“接受是我最大的哲学”

而30年前,年轻的张艺谋很较劲儿。

一张照片上,一个年轻姑娘拖着长发,回过头来,身子完全虚到背景里,只见一张笑脸,一条辫子。

那个年代,这太先锋了,是那种让人眼前一亮的东西。当时的张艺谋喜欢出挑,憋着劲儿要跟人不一样。

他是有这压力。28岁才上大学,摄影系里,他年龄最大,书又读的不多,天分好,心气儿高,性格多一层敏感紧张。

同学里,不少人出身电影世家,赵丹的儿子、于蓝的儿子、田芳的儿子、华君武的儿子、艾青的儿子、白杨的女儿……导演系的陈凯歌和田壮壮,父亲也是名人。

北京同学眼界宽,脑子活,张艺谋就不一样了,他刚从工厂过来,写的都是“这多年来重见天日的百花啊,不正是想解放的有力见证”。

要么就是“诸位老师对我的理解和鼓励,令人感泣,振奋!犹如一阵春风,推开心房的大门……”

后者是一封自荐信,年代很久了,落款还是“陕西第八棉纺厂织袜工艺组,张艺谋”。

纺织工人三班倒,常常不眠不休,这活儿受罪,也跟爱好无关,当时他最大的理想就是能去陕西画报社,背着单反哈苏相机,用多少胶卷单位都给报销。

也拍过不少照片,构图讲究,名字抑扬顿挫:《中华神奕春来时》《严冬大地绽春蕾》,小字横平竖直,像拉了线,一行一行工整规矩。

这字是文革时学的,抄大字报,画毛主席像,有了这本事,就能被红卫兵征用,那感觉很好,一是充实,二是被承认,能做颗有用的螺丝钉了。

年轻的张艺谋知道,你要什么不重要,重要的是别人要你,“我一开始就有这个意识,让自己工具化”,他说,“工具化了,你就会对别人有用,别人有用了,你就有空隙生存。”

三十年过去了,张艺谋说自己还是那态度,“接受是我最大的哲学”。