浅析书法创作中的“碑”、“帖”结合

2014-05-11

(上饶师范学院,江西 上饶 334001)

中国书法自先秦发展以来已有数千年的历史,以“二王”为代表的帖学一直笼罩着中国书坛,直至明、清时期帖学逐渐走上衰败之路。于是,出现了帖学大坏,碑学兴起的新局面,先后有阮元、包世臣、康有为等举起了碑学的大旗。首先,我们来探讨一下“碑”与“帖”。直立中央四无依傍者谓之碑,埋于圹中者谓之墓志,在土中或出土甚低者谓之碣,利用山壁者谓之摩崖,所有这些刊刻在石上的书法作品统称为碑。碑上的字,由书人直接书丹于石,然后再刻。至于帖,汉代之前没有纸,书于帛上者叫做帖,由于帛难以保存久远,因此把古人的书迹摹刻到石头或木头上去的叫做帖。将书迹摹刻上石的并不是书者,而是刻工,书与刻是间接的,包括书牍、奏章、诗文等的拓本。

书学上的“碑”、“帖”争论自乾、嘉开始,提倡碑的攻击帖,喜欢帖的排斥碑,二者始终保持着水火不容的状态。笔者认为“碑”、“帖”结合是自碑学成熟之后书法发展的大趋势。康有为欲融碑帖于一体,可是,由于他在帖学上的造诣不够深厚,未能完成如此大任。书学之路可谓是人才辈出,一代大儒沈曾植不落前人窠臼,不为风气所囿,毅然开启碑帖融合的大门。艺术是具有时代性的,笔墨亦当随时代,碑与帖的融合是书法发展的必然。正如沃兴华所说:“按照事物发展的三段式规律来看,帖学为正,碑学为反,接下去的发展应当是合,而不是简单的回归复辟。”[1](P284)

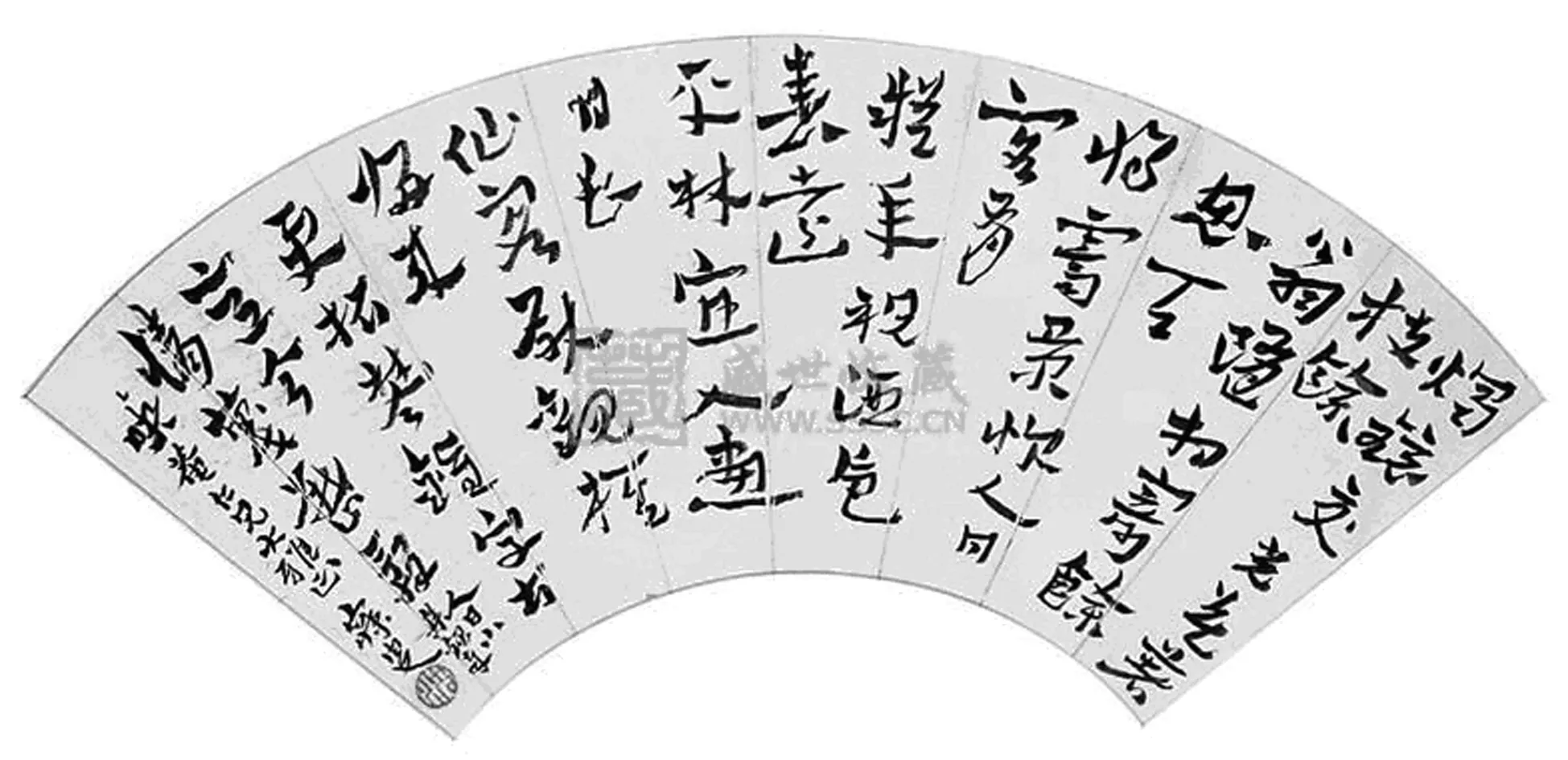

所谓“碑”、“帖”结合就是将碑与帖的艺术风格经过适当的处理融为一体并在书法创作中体现出来。它符合书法艺术自身的发展规律,因此它具有顽强的生命力与强大的发展空间。帖学虽然长期占统治地位但也存在自身的缺陷,由于代代相传笔法,书家们在理解和书写上存在一定程度的偏离传统,致使线条中段出现“中怯”现象。碑学虽然兴起不久但它也有其优势,整体风格比较雄强,适合写大字、大幅作品,线条也比较浑厚,适时地解决了帖学“中怯”的问题,二者应当各取所长,避其所短。自碑学盛行以后提倡碑帖结合者不乏其人,如:刘熙载、沈曾植、黄宾虹、李叔同等。在他们的共同努力下将书法创作推向了一个崭新的发展阶段,不仅融汇了南北书风的特征,也极大地增强了书作本身的艺术内涵。但在这些书家的努力下碑帖融合的程度依然不够,仍存在可以挖掘的空间。以“碑”、“帖”融合的开拓者沈曾植为例,(如图1)他在用笔方法上,强调线条中段又兼顾两端的呼应关系,为了更好地将不同点画、结体等自然地结合,他提出了用指、用腕、指腕并用的方法。用指可以强化运笔的灵活性,易出神采,起笔、收笔的动作会更加细腻、丰富。用腕实为发力,腕的力量更加强大、稳定,可以很好地充实线条中段。沈曾植为了更好地兼融并蓄,他将汉代简牍书法作为载体,汉简基本上都是隶书,它介于正书与草书中间,往正靠为分书,往草靠为草书。它与各种字体的关系极为密切,因此也容易建立起“碑”、“帖”融合的渠道。由于他将汉简融于行草之中,横势比较开张,横画、捺画等有上挑的趋势,这在一定程度上阻碍了字与字之间的呼应关系,尽管在单个字内笔画之间有明显的牵丝映带,但从整体篇幅上来看,行气不够顺畅是一大问题。因此,“碑”、“帖”结合向前发展的空间依然存在,这无疑会在很大程度上推动书法创作的发展。

图1 沈曾植书

一、“碑”、“帖”结合是符合当下书法创作视觉审美的需要

任何艺术作品都是在追求美,“近代法国大雕刻家罗丹曾经对德国女画家萝斯蒂兹说:‘一个规定的线(文)通贯着大宇宙,赋予了一切被创造物。如果他们在这线里运行着,而自觉着自由自在,那是不会产生出任何丑陋的东西来的。’”[2](P139)唐代王维的山水画中蕴含着诗意,诗意中又有画境,诗与画在审美追求上孜孜不倦,书法亦是如此。相对于帖来说,碑沉着、厚重而重点画,帖俊秀、柔和而重使转。“碑宏肆;帖潇散。宏肆务去粗犷;潇散务去侧媚。书法宏肆而潇散,乃见神采。”[3](P154)在书法创作中“神采”这个因素极为重要,也是书法创作的审美追求,正如王僧虔在《笔意赞》中所说的“书之妙道,神彩为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”[4](P62)世界上美的事物有很多,目送归鸿、手挥五弦、惊蛇入草、飞鸟出林等都是不同形式的美,碑帖的艺术风格又何尝不是?帖的酣畅淋漓容易表达出一种狂放之美,如怀素《自叙帖》中所说的“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气。忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”[5](P35)碑的淳朴、厚重更长于表达出阳刚之美。康有为在《广艺舟双楫》中提到:“古今之中,唯南碑与魏为可宗,可宗为何?曰:有十美;一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。是十美者,唯魏碑、南碑有之。”[4](P826)帖的线条流利,适合表达愉快、舒畅的心情,碑的线条迟涩,容易表达悲痛、郁闷的心情。

吕凤子曾在《中国画法研究》一书中提到:“凡是表示愉快感情的线条,无论其状是方、圆、粗、细,其迹是燥、湿、浓、淡,总是一往流利,不作顿挫,转折也是不露圭角的。凡是表示不愉快的线条,就一往停顿,呈现出一种艰涩状态,停顿过甚就显示焦灼和忧郁感。”[6](P5)在当代书法创作当中,流畅的美要有,艰涩的美也不能够缺少,如果这两种因素在一幅作品中同时出现就会使作品的内在美得到极大的提升。

二、取“碑”、“帖”之所长,实现形式与内涵在创作中的统一

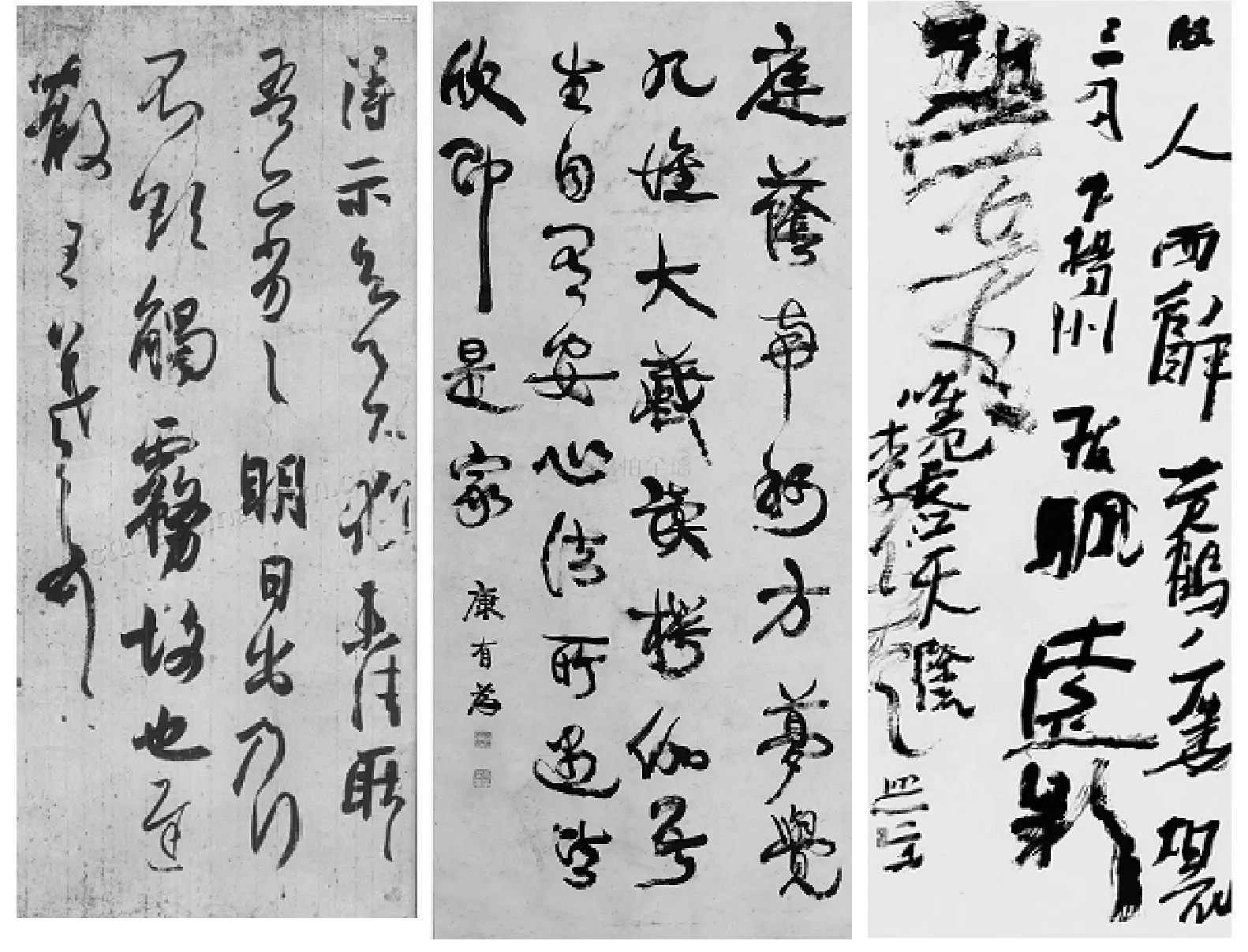

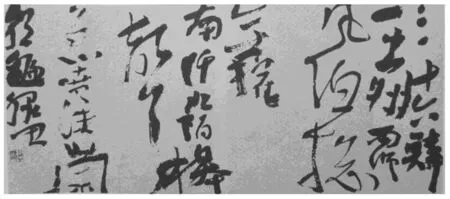

阮元在《北碑南帖论》中:“是故短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长。界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”[4](P637)“碑”、“帖”的融合在书法创作中实现了书作形式的多样化。无论是古代书家还是当代书家在书法创作的过程中都会将内心的情感通过笔端情不自禁地表达出来,情绪激荡则笔端连绵不绝,任意挥洒,帖占优势。(如图2)情感沉郁,笔端则迟涩、顿挫,碑据其胜。(如图3)这些因素在书法创作中都要尽情地展现出来,实现形式与内涵的统一。一代大家沈曾植将碑学用笔与帖学用笔融为一体,线条两端为帖学用笔,中段为碑学用笔,原因何在?在帖学当中注重线条的两端,强调起笔与收笔时的提按顿挫,回环往复与牵丝映带,往往忽视线条中段,一带而过形成“中怯”,而碑学用笔侧重于逆锋行笔,使得线条中段跌宕起伏而又有生涩、厚重之感,这种笔法可以解决帖学用笔的“中怯“弊端。虽然“碑”、“帖”各自的用笔方法有所差异,但二者也并不是非此即彼的关系。书法创作实际上与诗歌有相似之处,“律诗和绝句一韵到底,碰到歌行,篇幅特别长,如果一韵到底的话,节奏和旋律过于单调,反反复复,无休无止,就好像爬高层楼梯一样,会感觉疲劳,心生厌烦。单调的节奏不产生美感,因此,长篇歌行的用韵需要变化,施蛰存先生《唐诗百话》说:“歌行都是长篇的,如果一韵到底,一则音乐性太单调,二则作者不易选择韵脚,因此就需要转韵。”[7](P157)转韵在书法创作中就相当于分段,一般是数行为一段,数段组成一篇,段与段之间的书写节奏、虚实变化、字形大小等各不相同,这些都要借助于碑、帖各自的用笔特征来表现。(如图4)那么,在书家的实际创作当中表现出不同的形式感,观者也就可以在一幅作品中欣赏到多种不同形式的美。为了能使内容与书写形式达到统一,这就需要书者将“碑”、“帖”的不同用笔特征因时所需地巧妙运用,不同的书写内容也就会有不一样的感受,只有将这种感受通过笔端流露出来才能称得上是高水平的书法作品,其实这种表现手法在古代书家的书论当中就有所涉及。孙过庭在《书谱》中:“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折。”[4](P128)情感的表达固然重要,但也不可贯通始终,要有起伏的变化,这就需要当代书家去实践、探索。(如图5)沃兴华先生曾说:“章法上时间节奏与空间造型的合一,本质上就是结体中笔势与体势的合一,只不过表现内容更加宽广,表现形式更加丰富而已……回顾历史,不同时代不同个性的书法家在追求形势合一时,常常会有各种偏重,偏重不同,风格各异,归纳起来,可以分为两大类型:帖学和碑学。帖学上下连绵,强调笔势,倾向于时间节奏,碑学左右呼应,强调体势,倾向于空间造型。”[6](P42-44)沃兴华先生在当代书法创作中一直主张碑帖结合,在实际创作中也是勇于创新,不拘一格。

图2 王羲之书 图3 康有为书 图5 沃兴华书

图4 沃兴华书

三、“碑”、“帖”结合既强调了书法的音乐性又强调了其绘画性

书法的音乐性与绘画性实际上在书法创作中表现为时间上的快慢节奏与空间上的篇章布局。虞世南《笔髓论·契妙》云:“又同鼓瑟纶音,妙响随意而生。”[4](P113)那么,书法作品与音乐便有了内在的联系,它可称得上是静止的音乐。因为在书家创作的过程中所表现出运笔节奏的轻、重、缓、急,线条的粗、细、流、涩等都一一被记录下来,这就如同钢琴家弹奏一首曲子一样,音调有高有低,节奏有快有慢。至于书法创作中章法的疏、密、开、合,左右的呼应等都是强调书法的绘画性。不同朝代的书家所追求的艺术风格有所不同,这是符合历史发展规律,符合审美发展规律。音乐性与绘画性可以融合在任何一幅书法作品当中。如果偏向音乐性,强调上下连贯的节奏就是帖学的范畴,如果偏向绘画性,强调整体的空间布局、左右的呼应关系就是碑学的特征。不管是音乐性还是绘画性都需要在一幅作品当中适时地体现出来,偏向任何一个因素都不利于创作手法的完善,情感表达的丰富,这是当今书家在书法创作中孜孜追求的目标。具有音乐性的帖学与具备绘画性的碑学表现在书作中可以形成强烈的对比关系,其中一组便是纵势与横势的对比,这种对比关系会产生十分强烈的视觉冲击。尤其是在当今的社会环境中,欣赏任何一幅作品都要把它放到一定展示空间中去。“展示空间的变化促进了书法幅式和书风的变化,根据这种历史经验,我们今天讲书法创新就应当重视作品的展示空间,认真研究今天的展示空间与以往有什么不同,并且以此为基础去考虑创新的方法以及具体的技法问题。”[7](p182)古往今来书法作品的展示空间也在发生着翻天覆地的变化,魏晋时期的尺牍,文人们都是放在几案上欣赏,到了唐代书法展示空间转向墙壁,题壁书盛行,以怀素、张旭为代表,明清园林等建筑比较高大,出现了许多挂壁书作。如今,高楼大厦越来越多,而住宅空间都相对窄小,且高度也比较低。如果长形的条幅或者横幅展示在这样的空间内就会显得比较压抑,因此需要改变幅式,斗方成为了最佳的选择。采用斗方幅式创作将会有诸多因素需要关注,如果只采用强调纵势的帖学风格,上下连绵不绝,从头到尾都是牵丝映带,就会使得作品节奏单一,没有起伏感,跳荡感,给观者带来审美上的乏味,如同喝白开水一般。如果只采用强调横势的碑学风格,观者能够欣赏到雄强、浑厚的线条,横势的开张,错落有致的绘画性,这样就会缺乏上下的呼应、连贯以及精妙的笔法之美。碑帖结合所形成强烈的对比关系会在很大程度上增加作品的内涵与视觉冲击力,从墨色的浓、淡、枯、湿到点画的大、小、粗、细等,大大增强了书作的绘画性。另外,运笔的轻、重、快、慢到线条的断、续、离、合等都是展现书作音乐特性的一面,在一幅作品中兼有这两种因素,其艺术性就大大提高了,就如同品茶后唇齿间所留有余香一般,令人回味无穷。

碑帖结合为书法艺术向前发展提供了依据,这都归功于书家们拥有学古不落前人窠臼,变新不为风气所囿的创新精神,虽然前人在书法创作中为后学开辟了碑帖结合的道路,但是还有更多的新空间值得我们去探索,真正地做到破而后立。

参考文献:

[1] 沃兴华.中国书法史[M].长沙:湖南美术出版社,2009.

[2] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.

[3] 上海书画出版社.二十世纪书法研究丛书·历史文脉篇[M].上海:上海书画出版社,2000.

[4] 上海书画出版社.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[5] 上海书画出版社.怀素自叙帖[M].上海:上海书画出版社,2011.

[6] 沃兴华.形势衍:书法创作论之二[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[7] 沃兴华.书法技法新论[M].长沙:湖南美术出版社,2009.