应用排状注水技术改善低渗透裂缝性油藏水驱效果

2014-05-10喻意,王玲,付亮

喻 意,王 玲,付 亮

(中国石油长庆油田分公司第四采油厂,宁夏银川 750006)

靖安油田某区长6油藏位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中北部,为湖泊三角洲相沉积的低渗透裂缝性油藏,岩芯渗透率为0.77×10-3μm2,通过各种方法判识清楚裂缝26条、高渗带40条,平面上主要沿NE-SW发育,从2004年开始在该区开展裂缝转注试验,截止目前共转注16口主向裂缝水淹油井,形成12条排状注水线,改善了油藏水驱效果,减小了油田自然递减。

1 低渗透裂缝性油藏排状注水采油机理

1.1 裂缝对低渗透油藏注水开发的影响

在裂缝性油藏注水开发中,裂缝对开发效果产生的影响主要分为两个方面,有利的一面是裂缝能够提供有效的渗流通道和储集空间,增强孔隙间的沟通联系,提高储层的渗流能力;不利的一面是沿注采方向的裂缝,尤其是高压注水裂缝容易造成主向油井暴性水淹,降低注入水的波及面积,此时水淹井不及时关井还会造成地层能量损失。另外,高压注水裂缝发育时还容易造成注入水沿垂直裂缝窜至临层,无法达到注水目的,降低了注入水的驱油效率。

1.2 菱形反九点井网排状注水采油机理

对于裂缝性低渗透油藏,菱形反九点井网一方面缩小了注水井与侧向油井的距离,有利于促使侧向油井见效,另一方面增加了注水井与主向油井的井距,延缓了裂缝方向上油井的见水时间,具有采油井多、注水井少、便于后期井网调整的特点。

通过张志伟等人对安塞油田王窑区菱形反九点井网排状注水效果进行的室内试验研究,对于4种不同的裂缝发育方向,在后期分别进行关停侧向油井、侧向油井转注及裂缝方向油井转注排状注水3种调整措施,试验结果表明:由于排状注水方式在注水井排上不存在采油井,从而既能有效降低油水井之间的发生水窜的可能性,又能提高采油井的产能和注水井的有效注水率,提高了油井见效程度,对于4种不同的裂缝发育形态,排状注水均获得了最高的采出程度。

图1 菱形反九点井网

图2 排状注水井网

2 排状注水技术矿场应用效果评价

2.1 区域裂缝发育特征

靖安油田某区砂岩储层中的裂缝一般为垂直裂缝,缝面倾角近90°,裂缝在垂直方向上一般延伸0.2~3 m,缝面较平整,宽2 mm左右,多被沥青或方解石充填。截止目前,通过各种方法判识清楚裂缝26条、高渗带40条,平面上主要沿NE-SW发育,主向裂缝高渗带发育导致历年见水及水淹油井72口,损失产能100 t,为水淹油井转注形成排状注水创造了条件。

2.2 排状注水矿场应用情况

图3 菱形反九点井网

从2004年开始在该区开展裂缝转注试验,截止目前共转注16口主向裂缝水淹油井,形成12条排状注水线,主要分布在油藏的西部和中部。16口转注井目前注水压力7.2 MPa,单井日注水15.0 m3,平均单井累积注水 4.3×104m3。

2.3 排状注水效果分析

2.3.1 油井见效情况 转注对应65口油井,见效46口,见效程度70.8%(全区68.9%),见效周期298天(全区340天),见效后以产量上升和稳定为主(见表1)。

2.3.2 油田水驱状况 通过剖面改善以及精细注水调整,转注井的水驱动用程度逐年上升,目前单井射孔程度53.2%,吸水厚度14.8 m,有效厚度20.1 m,水驱动用程度由2008年的55.3%上升到目前的73.6%。

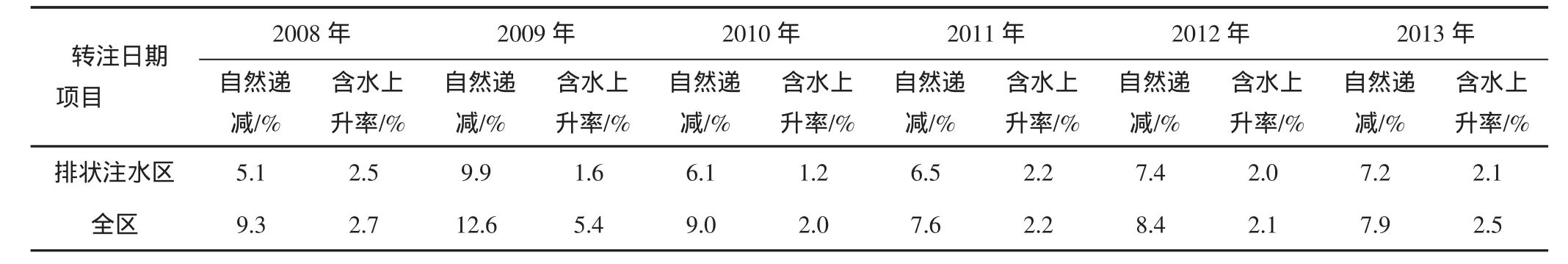

2.3.3 指标变化情况 与全区平均水平对比,转注区历年自然递减及含水上升率基本保持平稳且均低于全区整体水平,说明实施排状注水后,区域水驱状况得到改善,开发形势向好的方向发展(见表2)。

2.3.4 典型井组分析

(1)对比井组的选择,以罗某排状注水带为例,选取油层物性、初期改造强度与排状注水井组基本一致的井组作为对比井组,通过对比分析评价排状注水效果。通过对比,排状注水井组平均单井产量、采出程度均高于对比井组,油田开发效果得到改善。

图4 排状注水井网

表1 某区转注对应油井见效统计表

表2 靖安油田某区转注井组历年开发指标对比表

表3 典型排状注水井组与对比井组生产情况对比表

表4 典型排状注水井组与对比井组历年开发指标对比表

(2)典型井组罗某排状注水效果分析,2005年6月将裂缝主向上2口水淹井转注,转注前井组产量为28.8 m3,含水17.5%,2006年3月部分油井开始见效,井组日产液由34.3 m3上升到37.8 m3,日产油由22.8上升到25.9 t,含水由22.7%上升到33.1%,目前井组日产油16.3 t,含水36.4%。

对比井组罗某于2005年9月油井全部投产,投产半年后(2006年3月),井组日产油31.8 t,含水15.8%,井组见效不明显,目前井组日产油14.1 t,含水38.0%,井组递减幅度大。从开发指标上看,罗33-41转注井组自然递减及含水上升率均低于对比井组。

3 结论

(1)转注对应65口油井,见效程度70.8%,高于全区水平,见效周期298天,比全区340天的水平要短,水驱储量动用程度逐年提高,说明排状注水在大路沟二区适应性较好,油田水驱状况得到改善。

(2)通过对典型井组进行对比分析,排状注水井组平均单井产量、采出程度高于对比井组,递减及含水上升率低于对比井组,区域开发效果较好。

(3)所有排状注水井组中除2个井组外,其余14个转注井组的递减及含水上升率低于全区,区域开发形势向好的方向发展。

[1]张志伟.安塞油田低渗透油藏裂缝对水驱效果的影响研究[D].北京:中国科学院渗流力学研究所,2011.

[2]曹仁义,等.确定裂缝性油藏注水有效率的实用方法[J].油气田地面工程,2007,26(4):22-23.

[3]王浪波,等.一种微裂缝低渗透油藏低效注水比例计算及评价方法[J].中国石油和化工标准与质量,2011,(5):200.