垂体瘤患者鼻蝶区内腔结构的影像学测量

2014-05-08郭正义

郭正义,聂 伟

(1泰安市中心医院,山东泰安271000;2泰安市中医院)

在经鼻蝶手术入路切除垂体瘤过程中,该部位手术入路解剖结构复杂,定位不明确,是导致内镜进入不顺利及术后并发症增多的重要原因。多层螺旋CT具有空间分辨率高、薄层扫描容积效应小的特点,CT多平面重组(MPR)后处理功能可以形成冠状面、矢状面、横断面的图像,为精确地测量影像学数值提供了方便。我们对60例垂体瘤患者鼻蝶区内腔的结构进行了影像学重建及测量,以掌握该区域的内腔径线及角度资料,为手术操作提供依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2008年6月~2013年5月我院收治的垂体瘤患者60例,其中男26例、女34例,年龄20~79岁、平均45.9岁。所有患者瘤体在垂体窝内未引起蝶鞍大小形态的变化。

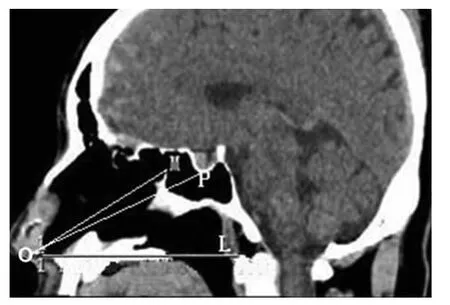

1.2 MPR重建及结构定位 术前行鼻蝶区域的128层螺旋CT扫描,并进行MPR重建鼻蝶入路的解剖图像。MPR在Syngo 2010工作站完成,在设定层面上对相关数据进行测量。在MPR重建的矢状位上,规定鼻小柱的根部为点O,蝶窦口的下极为点M,两者的连线为OM。点O与地面的平行面为颅底平面(OL),鞍底中点为点P,见图1。在MPR重建的横断(轴)位上,规定鼻小柱的根部为点O,蝶窦最大横径为(AB),A、B两点分别为蝶窦的最大横径与蝶窦壁的交点,ON为颅脑正中矢状面,ON与AB的交点为点C,BC为到颅脑正中矢状面的距离。OB为鼻小柱的根部到蝶窦最大横径与蝶窦壁交点的距离,见图2。所有测量数据取3次测量值的平均值,数据以±s表示。

图1 鼻蝶区矢状位CT图像

图2 鼻蝶区横断面CT图像

1.3 测量部位

1.3.1 蝶窦 在横断位上,测量蝶窦的左右径﹑前后径,在冠状位测量上下径。测量蝶窦最大横径与蝶窦外侧壁的交点(点B)到颅脑正中矢状面的距离(BC)。

1.3.2 鼻腔内结构 ①径线测量:鼻小柱根部到蝶窦口下极的距离(OM)、OB。②角度测量:测量蝶窦最大横径与蝶窦外侧壁的交点(点A、B)与鼻小柱根部(点O)的连线与颅脑正中矢状面的夹角(∠NOB)。在矢状位上,测量从鼻小柱根部(点O)到蝶窦口下极(点 M)的连线与 OL的夹角(∠MOL)。见图1。

1.3.3 鼻腔与蝶鞍 ①径线测量:鼻小柱根部(点O)到鞍底中点(点P)的距离(OP);蝶窦口到鞍底中点的距离;鞍底的厚度。②角度测量:鼻小柱根部(点O)至鞍底中点(点P)连线与鼻底平面之间的夹角(∠POL)。见图2。

2 结果

2.1 蝶窦 横断位上,蝶窦的左右径为(37.30±7.00)mm、前后径为(25.90 ±6.00)mm。冠状位上,蝶窦的上下径为(26.40±4.80)mm。蝶窦最大横径与蝶窦外侧壁的交点(点B)到颅脑正中矢状面的距离(BC)为(18.80 ±3.40)mm。

2.2 鼻腔内结构 OM 为(69.87±5.23)mm,OB为(76.30 ±5.14)mm。∠NOB 为 17.62°±2.99°、平均 18.1°。∠MOL 为31.07°±6.40°、平均 34°。

2.3 鼻腔与蝶鞍 鼻小柱根部到鞍底中点的距离(OP)为(71.25 ±2.85)mm;蝶窦口到鞍底中点的距离为(13.15 ±1.68)mm;鞍底的厚度为(2.13 ±1.85)mm。∠POL 为31.07 °±6.40°。

3 讨论

CT的影像学测量在临床手术中具有指导作用。为确保手术的成功,必须掌握每例患者个性化的手术特点,影像学测量信息是客观、准确、可以信赖的参考依据[1]。垂体瘤手术中,蝶窦的径线测量与气化类型能够指导术者确定内镜前进的方向以及内镜到达入路中的具体位置。了解蝶鞍区的径线,对垂体瘤手术操作具有一定的帮助作用。测量蝶窦的最大上下径、最大前后径及左右径,有助于术前预知蝶窦的气化类型,避免鞍底开窗出现脑脊液鼻漏[2]、视神经损伤及颈内动脉损伤[3,4]。

在本组60例患者中,以鼻小柱根部为起点,神经内镜进入约69.87 mm,偏离鼻底平面约31.07°,偏离颅脑正中矢状面约4.03°即可到达该侧的蝶窦口下极内侧缘。确定这一位置非常重要,刘环海等[5]认为,开放蝶窦时宜从蝶窦口内下方开放,以免损伤蝶腭动脉。文献报道三维空间图像可显示真实的解剖结构,立体定向准确[6]。本研究所得测量值具有立体定位的临床意义:从单侧鼻孔的鼻小柱根部为神经内镜进入起点,偏离鼻底平面的仰角约31.07°,偏离颅脑正中矢状面约 4.03°,神经内镜进入约69.87 mm,有三维立体空间准确定位的指导作用。

本研究发现,在横断位上,BC距离(18.80±3.40)mm,提示内镜在蝶窦正中线上,左右移动的距离不应超过BC的距离,保证手术操作在中线两侧平均距离范围之内,避免伤及蝶窦腔毗邻结构;OB距离为(76.30±5.14)mm,提示内镜从鼻小柱根部进入到蝶窦腔左右壁的最大距离不应超过OB的长度;测得 OB与颅脑正中矢状面 ON的夹角(即∠NOB)为12.62°± 2.99°、平均 18.1°,提示内镜从鼻小柱根部进入到蝶窦腔的左右壁与颅脑正中矢状面的夹角不得超过此角度,以避免伤及蝶窦腔毗邻结构;鼻小柱根部(点O)至蝶窦口下极(点M)的距离及两者连线与鼻底平面的夹角为34°,防止开放鞍底时仰角偏大进入前颅窝,造成严重的并发症[7]。

蝶窦口到鞍底中点的距离可指导内镜进入蝶窦口到达鞍底的长度。本研究发现,鼻小柱根部到鞍底中点的距离为(71.25 ±2.85)mm,蝶窦口到鞍底中点的距离为(13.15 ±1.68)mm,鼻小柱根部至鞍底中点连线与鼻底平面之间的夹角为31.07°±6.40°,这些数据有助于内镜进入鼻腔时控制仰角过大伤及前颅窝,指导内镜开凿的深浅。

总之,本研究所得数据有利于指导内镜从鼻小柱根部起点到内镜顺利凿开鞍底,为安全手术提供依据。

[1]Sharma A,Dorman MF,Spahr AJ.A sensitire period for the development of the central auditory system in children with cochlear implants:implications for age of implantation[J].Ear Hear,2010,23(6):532-539.

[2]廖建春,陈菊祥,王海青,等.蝶窦的影象解剖学研究[J].中国临床解剖学杂志,1999,17(4):309-311.

[3]刘莎,工振常,周兵,等.蝶窦外侧壁相关结构的CT和MRI对比研究[J].临床耳鼻咽喉科杂志,2002,16(8):407-409.

[4]欧阳琦,姜平,王鹤鸣,等.蝶窦气化程度与邻近结构相关程度的研究[J].解剖学杂志,2000,23(6):565-571.

[5]刘环海,廖建春,党瑞山,等.鼻内镜下经蝶窦蝶鞍区手术中蝶窦前壁的应用解剖[J].第二军医大学学报,2006,27(5):514-516.

[6]周荣康.螺旋 CT[M].上海:上海医科大学出版社,1998:21-22.

[7]王志潮,丁学华,廖建春,等.内窥镜下经鼻蝶切除垂体瘤手术中蝶鞍的解剖定位[J].中国临床解剖学杂志,2003,21(5):42-45.