环渤海集约用海工程对渤海潮汐系统的影响研究*

2014-05-01连喜虎

黄 娟,高 松,连喜虎,李 杰

(山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室国家海洋局北海预报中心 青岛 266100)

环渤海集约用海工程对渤海潮汐系统的影响研究*

黄 娟,高 松,连喜虎,李 杰

(山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室国家海洋局北海预报中心 青岛 266100)

文章基于挑选具有代表性的2000年、2008年、2010年和2012年的岸线,利用MIKE软件建立渤海及渤海湾水动力模型。通过以上4种工况的模拟结果,进行集约用海工程对渤海潮汐系统影响分析。分析结果表明:岸线的变化导致黄河海港附近海域的半日潮无潮点逐渐向东南方向偏移,致使渤海湾内半日潮振幅增大,迟角发生逆时针旋转;莱州湾内半日潮振幅减小,迟角发生顺时针旋转。秦皇岛附近的半日潮无潮点逐渐向西南方向偏移。渤海海峡处的全日潮无潮点位置变化不明显,但其在三大湾的振幅均有所增强。

集约用海;渤海;潮汐系统;MIKE21

渤海作为我国四大海域中唯一的内海,经济战略地位十分重要。辽宁、河北、山东、天津三省一市组成了环渤海经济区,是我国七大重要的经济区之一[1]。天津滨海新区规划面积2 270 km2,其中2008年3月国务院批准填海造地规划200 km2,涉及港口物流、临海工业、滨海旅游、海洋新兴产业等优势产业。河北曹妃甸工业区规划用海面积310 km2,其中填海造地面积240 km2,用于发展港口物流、钢铁、石化和装备制造等产业[2]。山东半岛发展蓝色经济,在莱州湾、黄河三角洲区域大力开发规划集约用海项目,其中国务院发展和改革委员会2009年12月批准建设的黄河三角洲高效生态建设区,总规划面积6 400 km2,涉海面积1 400 km2,属于大规模的集约用海工程[3]。集中集约用海是寻求海洋开发与保护的结合点和平衡点,是促进海岸带资源可持续利用的新理念,相对于单个围填海项目与工程,集中集约用海是一种更为高效、生态和科学的用海方式[4]。但集约用海也不可避免会干扰海洋生态系统,因此如何将集约用海工程对海洋生态的影响降到最低,进行集约用海对生态影响评价是十分重要的。本研究挑选2000年、2008年、2010年和2012年的岸线,采用数值模拟的方法,通过对4个主要分潮(M2、S2、O1、K1)的振幅迟角的量化来分析研究集约用海工程对渤海潮汐系统的影响程度。

1 模型选择与设置

1.1 模型简介

水动力模拟采用MIKE21三维水动力软件包,它适用于湖泊、河口、海岸和海湾的三维流体的水动力及相关现象的模拟。

1.1.1 模式基本控制方程

(1)连续性方程

1.1.2 边界条件与初始条件

(1)边界条件

在闭边界处法向流速为零。开边界处输入潮波

这里σi是第i个分潮的角速度(共取4个分潮:M2、S2、O1、K1),fi、θi是第i个分潮的交点因子和迟角订正,Hi和Gi是调和常数,分别为分潮的振幅和迟角,Vi是分潮的时角(东八区)。

(2)初始条件

计算开始时“冷态”起动,即:

1.2 模拟区域及计算参数

渤海潮汐数值模拟计算范围为整个渤海(117.6°E—122.75°E,36.931°N—40.874°N),网格距为1 200 m,网格数为370×365,开边界设在122.75°E。模式进行45 d/h的潮汐计算,采用后30 d/h的水位结果,进行调和分析。渤海潮汐模式进行了2000年、2008年、2010年和2012年4种工况的模拟试验,分析由岸线变化引起的渤海潮汐系统的变化。

2 模式结果验证

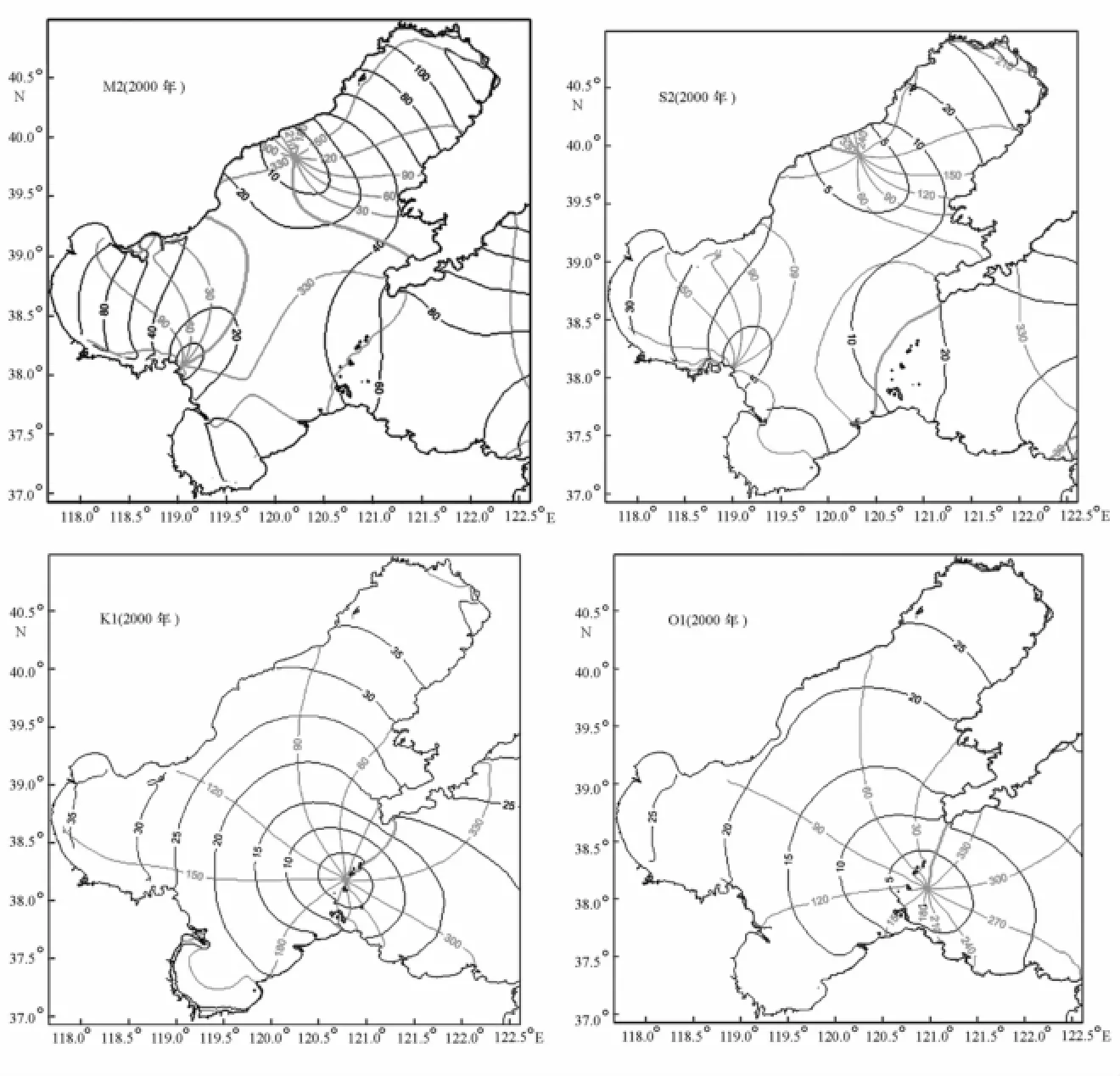

图1为2000年模拟工况,渤海M2、S2、K1和O1分潮同潮图。从图1中可以看出,太阴半日分潮在渤海占绝对优势,比全日分潮强得多。半日潮的两个无潮点分别位于黄河海港和秦皇岛附近海域,M2和S2无潮点位置有所差异,是因为他们的波长不同和不同分潮在浅海的耗散不同造成的。全日分潮K1和O1的无潮点位于蓬莱站附近海域,且O1的无潮点位于K1无潮点东,是因为O1分潮的波长比K1分潮长[5]。

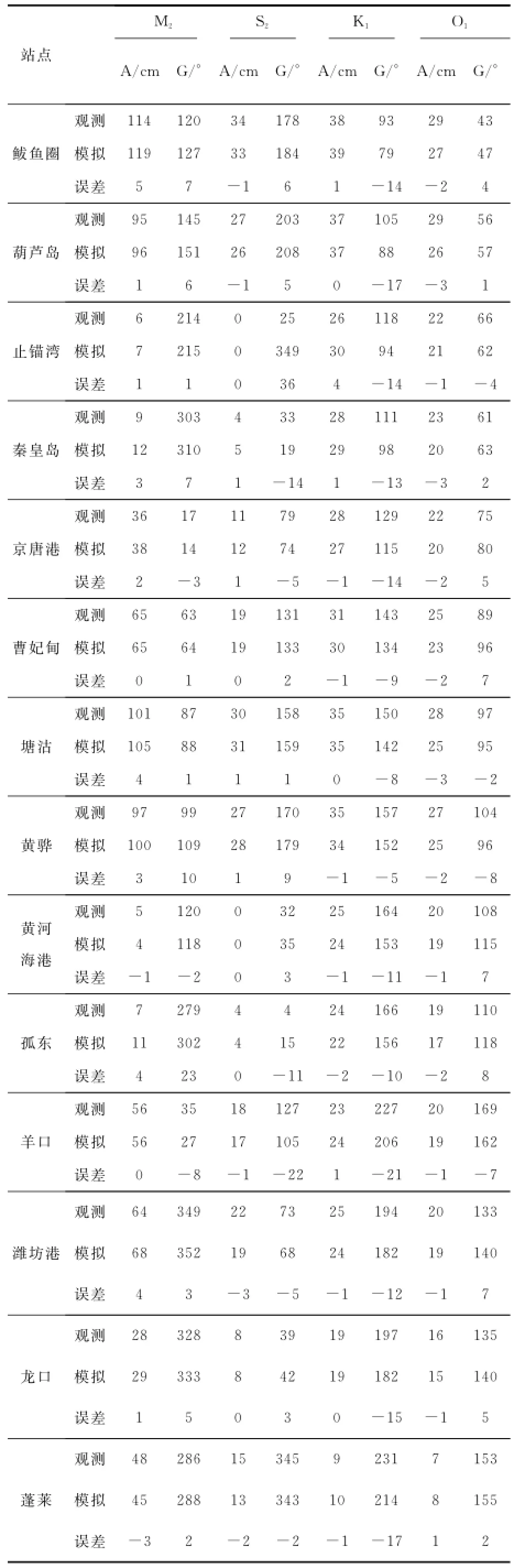

为进一步验证模式的模拟效果,选取环渤海14个海洋站2000年(个别站点数据不完整,取附近年份)实测数据与模式结果的调和常数进行对比分析,从表1可以看出,绝大部分的模拟结果与实测十分接近,4个主要分潮振幅误差基本都小于5 cm。而止锚湾、秦皇岛和孤东3站S2分潮相位偏差相对较大,这可能与无潮点计算的位置与实际存在的一些差异有关[6]。

图1 2000年模拟工况,渤海M2、S2、K1和O1分潮同潮图(振幅单位:cm,迟角单位:°)

表1 2000年观测与模拟的4个主要调和常数比较

3 渤海潮汐特征变化分析

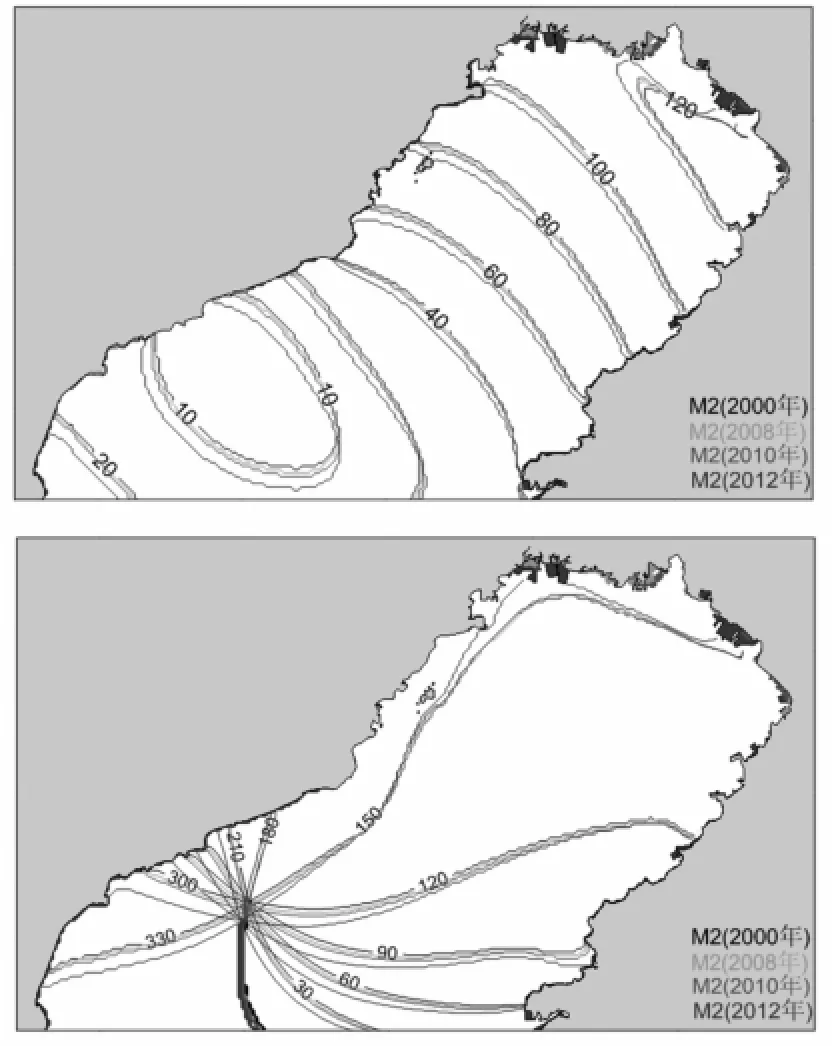

图2为2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,渤海M2分潮振幅和迟角对比。从图2中可以看出,岸线变化对M2分潮的影响主要表现在渤海湾和莱州湾,辽东湾的潮波分布变化相对较小。位于黄海海港附近海域的M2无潮点向东南方向略有偏移数千米,致使渤海湾内M2分潮振幅有所增大,迟角发生逆时针偏转。莱州湾内M2分潮振幅有所减小迟角发生顺时针偏转。

图2 2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,渤海M2分潮振幅和迟角对比图(振幅单位:cm;迟角单位:°)

图3为2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,渤海K1分潮振幅和迟角对比。从图3中可以看出,岸线变化对K1分潮的影响主要表现在从无潮点向渤海内K1分潮振幅有所增大,最大增加值在辽东湾和渤海湾顶部。

图3 2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,渤海K1分潮振幅和迟角对比图(振幅单位:cm;迟角单位:°)

3.1 渤海湾潮汐变化特征分析

图4和图5为2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,渤海湾M2、S2、K1和O1分潮振幅和迟角对比图(文中省略S2和K1)。从图4和图5中可以看出,4个主要分潮的振幅都有所增加,增加幅度从湾口向湾顶加大。其中2008年(2010年、2012年)M2分潮振幅增加值在3~3.5(6~6.5、9~9.5)cm之间,2008年(2010年、2012年)S2分潮振幅增加值在0.5(1、2)cm左右,2008年(2010年、2012年)K1和O1分潮振幅增加值均小于0.5 cm。4个主要分潮的迟角均发生逆时针偏转,其中M2分潮偏转角度2008年(2010年、2012年)工况约为2(5、11)°,S2分潮偏转角度2008年(2010年、2012年)工况约为(2、4、9)°,K1分潮偏转角度2008年(2010年、2012年)工况约为(0.5、1、2)°,O1分潮偏转角度2008年(2010年、2012年)工况约为(0、1、2)°。

图4 2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,渤海湾M2分潮振幅和迟角对比图(振幅单位:cm;迟角单位:°)

图5 2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,渤海湾K1分潮振幅和迟角对比图(振幅单位:cm;迟角单位:°)

3.2 莱州湾潮汐变化特征分析

图6和图7为2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,莱州湾M2、S2、K1和O1分潮振幅和迟角对比图(文中省略S2和K1)。从图6和图7中可以看出,4个主要分潮中M2和S2分潮振幅降低,K1和O1分潮振幅增加,且幅度从湾口向湾顶加大。其中2008年(2010年、2012年)M2分潮振幅减小值在0.5(3.5、8.5)cm左右,2008年(2010年、2012年)S2分潮振幅减小值在1(2、3)cm左右,2008年(2010年、2012年)K1分潮振幅增加值在0.5(1、2)cm左右。2008年(2010年、2012年)O1分潮振幅增加值均小于0.5 m。

图6 2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,莱州湾M2分潮振幅和迟角对比图(振幅单位:cm;迟角单位:°)

图7 2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,莱州湾K1分潮振幅和迟角对比图(振幅单位:cm;迟角单位:°)

4个主要分潮的迟角均发生逆时针偏转,M2分潮偏转角度2008年(2010年、2012年)工况为4(9、19)°,S2分潮偏移角度2008年(2010年、2012年)工况为3(5.5、12.5)°,K1分潮偏移角度2008年(2010年、2012年)工况为1.5(2.5、4.5)°,O1分潮偏移角度2008年(2010年、2012年)工况为1.5(2、4)°。

3.3 辽东湾潮汐变化特征分析

图8和图9为2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,辽东湾M2、S2、K1和O1分潮振幅和迟角对比图(文中省略S2和K1)。以2000年各分潮振幅为基础,从图8和图9中可以看出,M2分潮振幅有所增加,2008年(2010年、2012年)增加值为1(1.5、3.5)cm左右且增幅由湾口向湾顶增大;S2分潮2008年和2010年振幅都略有减小,整体幅度变化小于1 cm,而2012年振幅增加,增幅由无潮点处向湾内减小,但靠近湾顶处增幅变大,在湾顶处达到最大值约3 cm。K1和O1分潮振幅增加值均小于1 cm,且增加幅度呈现湾口向湾顶增大趋势。

图8 2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,辽东湾M2分潮振幅和迟角对比图(振幅单位:cm;迟角单位:°)

图9 2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,辽东湾K1分潮振幅和迟角对比图(振幅单位:cm;迟角单位:°)

4个主要分潮的迟角均发生顺时针偏转,偏转角度向近无潮点处增大。M2分潮的偏转角度2008年(2010年、2012年)工况约为3(6、11)°,S2分潮偏转角度2008年(2010年、2012年)工况约为3(4、8)°,K1和O1分潮偏转角度2008年(2010年、2012年)工况均小于1°。

4 主要结论与成果

渤海岸线的变化能够引起渤海超波系统的变化[7],本研究挑选的有代表性的2000年、2008年、2010年和2012年4年岸线的模拟结果表明:

(1)渤海湾2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,4个主要分潮的振幅都有所增加,且增加幅度从湾口向湾顶增大,迟角均发生逆时针偏转。从数值上可以看出,随着集约用海工程的增加,振幅和迟角的变化值均有明显的叠加现象。

(2)莱州湾2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,4个主要分潮中M2和S2分潮振幅降低,K1和O1分潮振幅增加,且幅度从湾口向湾顶增大,迟角均发生逆时针偏转。随着集约用海工程的增加,振幅和迟角的变化值也有明显的叠加现象。

(3)辽东湾2000年、2008年、2010年和2012年4种工况下,M2分潮振幅增加,增幅由湾口向湾顶增大。S2分潮2008年和2010年振幅略有减小,2012年振幅增加。K1和O1分潮振幅增加值小于1 cm。迟角均发生顺时针偏转。

[1] 张丽丽.沿海工业园区用地用海布局评价[D].大连:辽宁师范大学,2010.

[2] 王勇.集中集约用海:引领山东半岛实现“蓝色”飞跃.中国科学院烟台海岸带研究所.2010.

[3] 梁丽.山东半岛蓝色经济区集约用海方式研究[D].青岛:中国海洋大学,2012.

[4] 朱永贵.集约用海对海洋生态影响的评价研究[D].青岛:中国海洋大学,2012.

[5] 黄大吉,陈宗镛.三维陆架海模式在渤海中的应用:Ⅰ.潮流,风生环流及其相互作用[J].海洋学报,1996,18(5):1-13.

[6] 张占海,吴辉碇.渤海潮汐和潮流数值计算[J].海洋预报,1994,11(1):48-54.

[7] 黄祖珂.渤海的潮波系统及其变迁[J].青岛海洋大学学报,1991,21(2):1-12.

基于生态系统的环渤海区域开发集约用海研究(201005009-06);典型海域水母灾害监测预警技术业务化应用与示范研究(201005018).