美丽的脑彩虹

2014-04-30吴建永

吴建永

教授,美国乔治城大学医学院神经科学系,华盛顿特区 20007

美丽的脑彩虹

吴建永

教授,美国乔治城大学医学院神经科学系,华盛顿特区 20007

脑彩虹;神经细胞;荧光蛋白

数以亿计的神经细胞默默地在神经系统的各个部门工作。神经细胞紧紧地挤在一起,像森林里的大树那样枝叉互相交织缠绕。在枝叉顶端,不同的神经细胞相互接触并传递信息。脑子能想事情,关键就靠神经细胞之间错综交织的联系。在大脑皮层里,每个神经细胞大约要把信息送给几千个其他细胞,同时每个细胞也要接受并处理从几千个神经细胞来的信息。可是神经细胞之间的相互联系是很难看清楚的,就像在远处用望远镜看森林,虽然可以看清树枝和叶片,但是由于许多树的树枝是交叉在一起的时候,很难看清哪枝哪叶来自哪棵树。而且因为细胞组织都是半透明的,因此没有染过色的脑组织在普通显微镜下看起来像肉冻,分不清单个的神经细胞,只能模模糊糊地看到一些由于神经细胞整齐排列形成的层状结构。100多年来在神经科学发展的同时,科学家一直在发展各种技术给神经细胞“着色”,以便看清单个神经细胞的枝枝叉叉。

脑彩虹技术

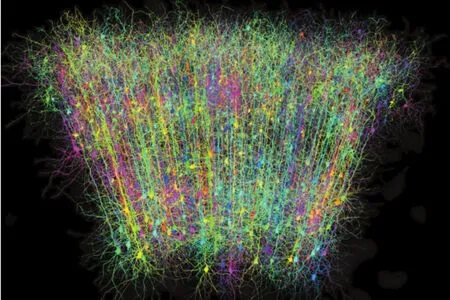

脑彩虹(brain bow) 技术是利用遗传技术使神经细胞着色的美丽技术,由哈佛医学院的理奇曼(Jeff W. Lichtman) 和三思(Joshua R. Sanes)小组于2007年发明的。从图1可以看到,利用此技术看到的神经细胞,每个的颜色都是独一无二的。虽然很多细胞看起来都是红的,但这个偏点黄,那个偏一点青,还有的偏一些紫。这样通过计算机的颜色识别技术就能完全识别每个神经细胞,追踪它们的每个细小的分叉。哪怕它们紧密排列,分支互相交织缠绕,也能分辨清楚。

图1 用脑彩虹技术拍摄的神经细胞。图中彩色圆圈是神经细胞胞体,胞体连接的树枝状结构是细胞的突触。由于每个细胞都有一个独特的颜色,可以利用图像处理技术把相互交叉的突触看清(图片来自http://medicalxpress.com/news/2013-11-entire-brain-brainbow-ii-technology.html)

脑彩虹技术的原理和彩色电视中的三原色技术类似。电视的显示屏上虽然只有红、绿、蓝三种荧光粉,但通过调整每种荧光颜色的亮度,可以配比出万紫千红的颜色。同样,用脑彩虹技术可以让红、绿、黄、蓝、青等几种荧光蛋白出现在小鼠的每个脑细胞上。所谓荧光蛋白就是在紫外光下能发出彩色荧光的生物大分子。生物大分子的蓝图可以由基因携带。通过转基因技术让小鼠的神经细胞携带荧光蛋白的基因,神经细胞就能在荧光显微镜的紫外线照射下发出绚丽色彩。但怎样让每个不同的神经细胞发出不同颜色的荧光呢?这就是脑彩虹技术的聪明之处,用分子遗传学的基因随机重组技术使不同细胞带上不同数量的荧光蛋白。

我们知道动物的整个身体是从一个受精卵发育而成的。在胚胎发育早期,每个细胞都是全能的,就是所谓干细胞,每个都有潜能发育成身体上的不同器官。在胚胎发育时,干细胞一变二,二变四,数量快速增加,胚胎的形状也从一团细胞变成一个管子;然后管子的背面?出现一个皱褶,皱褶变成神经管,出现一小群专一能发育成神经细胞的神经干细胞;神经管最后发育成脊髓,脊髓的前端膨大成大脑。

理奇曼-三思小组利用转基因技术中的Cre-Lox 重组方法,在神经系统发育早期让每个神经干细胞都携带上很多套荧光蛋白的基因,在每套基因内都含有红、黄、蓝三种荧光蛋白的编码,并让每套基因都有“重组”的机会。在重组的时候,可以把基因内某个荧光蛋白的编码基因删掉。这样,干细胞每次增殖时会出现一次重组,如果在重组时丢掉了一个蓝色蛋白的密码基因,细胞的荧光就会偏绿(红黄色多些)。同样,如果丢掉了一个红色蛋白基因,细胞颜色就会偏向黄蓝组合的青色。从神经干细胞发育到成熟的大脑需要有多次干细胞增殖,每次增殖时细胞的颜色都会出现一些变化。干细胞每次增殖都会产生两个一模一样的姊妹细胞,它们的基因一模一样,颜色也是一样的。而每个姊妹细胞的下一步增殖,颜色就会由于基因重组丢失不同的荧光蛋白而进一步变化。最后达到每个成熟的神经细胞都会携带一个独特的红、黄、蓝荧光蛋白比例,形成图1见到的美丽脑彩虹。

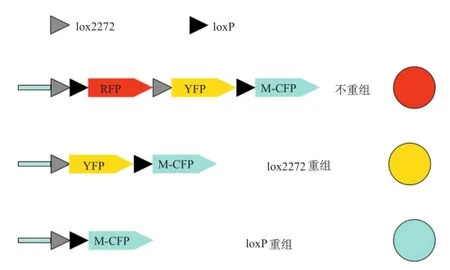

这种用Cre-Lox重组方法产生基因随机比例的方法见图2,更详细的解释可以读他们在2007年发表于《Nature》的原始文献(Transgenic strategies for combinatorial expression of fluorescent proteins in the nervous system. Nature, 450: 56-62. doi:10.1038/ nature06293. 网址见图2 注释)。

图2 用Cre-Lox随机重组技术产生随机的颜色比例。 图中上面的链条表示一段带有红、黄、蓝三种荧光蛋白的基因,在荧光蛋白的基因之间有两个lox开关(lox2272和loxP)。这个基因只能表达最左边的荧光蛋白。因此在不出现重组时只表达红色荧光蛋白(上面红圈)。在出现cre-lox基因重组的时候可以甩掉两个相同开关之间的一段DNA。这样如果甩lox2272之间的一段(红荧光蛋白) 就会表达黄色荧光蛋白(中间黄圈); 如果甩掉loxP之间的一段(红、黄荧光蛋白)就只剩下蓝色蛋白(下面蓝圈),在转基因过程中有多个相同的DNA片断转进细胞,每个都随机地重组留下不同的片段,这样每个细胞就会表达不同数量的荧光蛋白。(改画自他们发表在《Nature》上的文章的图1a,http:// www.nature.com/nature/journal/v450/n7166/f i g_tab/nature06293_F1.htm l )

荧光蛋白的故事

那么怎样让蛋白或其他生物大分子出现彩色的荧光呢?这是一个深刻的问题。用荧光蛋白标记神经细胞是研究大脑的一项重要的工具。因此在最近20多年以来开发不同颜色的荧光蛋白,并提高荧光的亮度就成了神经科学研究中的一个重要研究领域。

先简单讲讲荧光的原理。我们知道原子周围环绕着电子云,电子云携带的能量随其形状不同而变化。电子云可以和光子相互作用,吸收一个光子而变成带有更高能量的形状,也可以高能量形状通过放出一个光子而变成低能量的形状。这种与光子交换产生电子云形状变化的术语叫作“能级跃迁”。一般当电子云吸收一个短波长的光子后会向高能量级跃迁,然后再变回基态给出一个长波长的光子。所谓荧光就是原子云吸收一个短波长光子(紫外光)之后再给出一个长波长光子(蓝黄红等可见光)的过程。让神经细胞产生不同颜色的荧光牵涉两个关键问题:一是怎样让大分子产生不同颜色,二是怎样让基因携带这种大分子。

在发现荧光蛋白之前虽然人们已经知道许多无机矿物和有机染料可以产生荧光,但是这些物质都不能被基因携带进大脑的发育过程。这是因为基因只能携带并让细胞表达蛋白质类的生物大分子。能产生荧光的蛋白在开始时并不是人可以设计出来的,因为蛋白质的分子是由一串氨基酸构成,氨基酸链扭转折叠形成复杂的三维结构,在能与光子作用的“生色基团”附近如果有其他的分子,会在很大程度上影响荧光的亮度和颜色。所以,在荧光蛋白研究领域里的第一推动来自于自然界的一个荧光蛋白。这第一个蛋白由日本科学家下村修(Osamu Shimomura)发现。

图3 从1960年代开始,下村修(后面站立的小伙子)在他的家人和朋友帮助下在太平洋沿岸采集可以在黑暗中发光的水母(下插图) (图片来自诺贝尔官方网站2008化学奖,http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/illpres.html?print=1#.U3jZjdJdUnQ)

1958年,下村修在做硕士论文的时候发现水母中的一种蛋白在碰到水的时候会发出绿色的荧光。随后下村修继续此项研究并在20世纪60 年代(他在普林斯顿大学做博士后)纯化了水母中的绿色荧光蛋白(图3)。

下村修发现的荧光蛋白在1994年被哥伦比亚大学的卡尔飞(Martin Chalfie)在其他物种中表达,由此证明这种蛋白可以脱离水母中的各种酶系统而独立地发出荧光。可是,天然绿色荧光蛋白还不能作为一种有效的研究工具,因为它的分子对环境敏感,而且发光的强度较弱又不稳定。但是在这个天然的蛋白分子的启发下,几个研究小组开始利用分子生物学手段改变蛋白分子的氨基酸链以增加发光的效率。 1995年,Roger Tsien(钱永健——钱学森的侄子,加州大学圣地亚哥分校教授)发现改变此蛋白分子上一个氨基酸后可以使其发光大大加强,并且十分稳定。沿着这个思路在那几年出现了一个“荧光蛋白热”,几个研究小组使用这种方法来改变天然的绿色荧光蛋白,使其不仅更亮更稳定,而且产生蓝、黄、青等不同颜色。经过十几年不懈的努力,各种荧光蛋白终于加入了神经科学家的工具箱。2008年,下村修、卡尔飞和钱永健因为在荧光蛋白方面的贡献分享了诺贝尔化学奖(图4)。

图4 由于研究荧光蛋白工作而获得诺贝尔奖的学者(左起:卡尔飞、 下村修、钱永健。图片来自 http://home.sandiego.edu/~cloer/nobel08.htm l)

说起来,改进天然荧光蛋白的方法并不是靠研究者“拍脑袋”式的聪明设计,而是靠“大跃进”式的随机乱搞。这是因为我们现在的量子力学还远远不足以设计有三维结构的蛋白大分子的电子云,所以用随机改变的方法反而显得更聪明且高效。改进天然荧光蛋白的过程首先是把水母绿色荧光蛋白基因转接在细菌的DNA链上,然后让细菌一变二、二变四地指数率增殖。每次细菌增殖时其整个DNA链都会复制自己,而复制都有可能出现错误。这样随机产生的错误也会出现在荧光蛋白的DNA代码上,进而在DNA翻译成蛋白的时候氨基酸链也会出现相应的改变。这样,在一个培养皿里种上几个细菌,在合适的营养和温度之下细菌几十分钟就能繁殖一代。如此一夜时间就会繁殖几十代,由一个细菌变成几亿个。在这几亿个细菌中携带的荧光蛋白中也会很多个随机的突变。绝大多数突变是无意义的,即不会改变颜色或亮度。但是在上万个培养皿中,几千亿万亿个突变事例里可能会出现个别有意义的突变,这样研究者就能在紫外灯下看到一个亮点,或“万绿丛中一点红”这样的颜色改变。由此可以把这个有意思的细菌拣出来,进行下一步筛选。

从这种研究方法上我们看到研究者利用了自然界进化的“突变—选择”的方法,只不过把自然界中需要多少万年发生的事加速到了几年,在实验室内利用细菌快速繁殖传代的特点达到目的。实际上水母也是靠进化的办法产生了绿色荧光蛋白,在黑暗的深海里造出了吸引鱼类的小灯笼,从而获得营养以利自身的生存。

在20世纪90年代,我曾经在美国东岸的伍兹霍海洋生物站(Woodshole Marine Biological Labs)工作过7个夏天。夏天的伍兹霍是神经科学的圣地,在这个生物站开展的工作曾多次获得诺贝尔奖。在凉爽的夏夜,小镇的饭馆酒吧里坐满神经科学家,脸红脖粗的争论和高声喧哗的打赌声中充满了神经科学的术语。在小路上我曾多次与下村修不期而遇,互相点头致意。这位朴实无华的退休老人是生物站的荣誉终身教授。我深深地记得他在做报告时会让坐在门口的听众把屋里的灯全都关掉,在黑暗中他从口袋中摸出两只试管,把两种溶液混合在一起,产生幽幽鬼火似的蓝光。在他得奖前,年复一年,他不断地重复着那60年代的辉煌。我这样的老听众也会和新来的学生一起,一遍又一遍地享受着那有趣的“祥林嫂故事”。钱永健的报告呢?当然也听过,属于那种中气十足,高潮迭起,每样都能上《Nature》《Science》那种顶级杂志的工作。在伍兹霍的夏天每周都有几次当红“大牛”的报告,听多了也会打瞌睡的。

荧光蛋白的诺贝尔奖还有一个与其“擦肩而过”的悲催故事。同在伍兹霍海洋生物站工作,首次克隆出绿色荧光蛋白的人不但没有得到诺贝尔奖,反而因生计所迫而离开了研究领域,变成了一个客车司机。他叫普拉舍(Douglas Prasher),1979年的博士,1983年到伍兹霍工作。据美国国家公共电台(National Public Radio, NPR)的采访,1988年普拉舍得到美国癌症协会的一笔基金,开始进行克隆绿色荧光蛋白的工作。在今天看来,克隆天然的绿色荧光蛋白是此领域的一个必要的里程碑。他于1992年成功地完成了这个项目,并把克隆出的结果给了卡尔飞、钱永健和其他几百位科学家。可是,当两年后基金用完他又去申请NIH(美国国立卫生研究所)的基金时被拒了。当时普拉舍正在努力通过终身教授的审核程序,没拿到NIH基金算是个硬伤,于是他不得不改行,转到另一个研究机构——美国农业部,搞一个不相干的动植物检疫工作。随着美国研究资金的不断削减,普拉舍几年内辗转几个技术工作,最后到了NASA(美国国家航空航天局)。然后由于NASA基金的削减,他就完全离开了科研领域,到当地一个汽车行当接送客人的司机,一个小时只挣八块五(图5)。

图5 因为做与诺贝尔奖里程碑项目丢了饭碗的道格·普拉舍 (Douglas Prasher)站在他的送客车前。后来他的故事广为流传,终得好人帮助,据说现在已经重回科研岗业(图片来自http://graphics8.nytimes.com/images/2008/10/16/science/prasher600.jpg)

普拉舍的故事告诉我们不要成天抱怨自己的工作与诺贝尔奖“擦肩而过”。就算你做的就是诺贝尔奖的里程碑式工作,也不见得就能申请到研究基金,就算得到基金,也不见得能得到终身教授,就算得到了终身教授,也不见得还能得到基金继续做科研。

五颜六色的荧光蛋白不但是研究大脑的有力工具,也逐渐进入市场变成具有商业价值的商品。图6所示的是一种转有荧光蛋白基因的斑马鱼,可以在水族箱的紫外灯下发出各种颜色的美丽荧光。

结语

图6 五颜六色的转基因斑马鱼(上图)和钱永健实验室开发的各色荧光蛋白(下图) (上图来自:http://exotic-aquariums.com/Fish/FWF/glofish1.jpg,下图来自http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/illpres.html?print=1#.U3jZjdJdUnQ)

脑彩虹技术只是人类认识大脑过程中的一个美丽的故事。在神经科学研究过程中,每一个里程碑之下都有不少美丽和悲伤的故事。

脑彩虹技术发明只有短短几年,已经有上千篇研究文章。其主要的用途之一是帮助科学家追踪辨识胚胎中的神经细胞是怎样一路艰辛地发育成一个健康的大脑。在浩瀚的神经科学领域,这个技术只是利用光学方法研究大脑的一个事例。

看了这个故事读者可能会问,既然能用荧光来看清纠缠在一起的神经线路,那么我们能否用光学方法看到神经细胞的活动?如果能用光学方法监测神经活动,那么我们能否用光学方法指挥神经细胞的活动?对这两个问题的回答都是肯定的。但是说来话长,只好且听下回分解了。

(2014年5月29日收稿)

(编辑:沈美芳)

Brainbow: colorful stories

WU Jian-young

Professor, Department of Neuroscience, School of Medicine, Georgetown University, N.W. , Washington D.C. 20007, U.S.A.

brainbow, neuron, fluorescent protein

10.3969/j.issn.0253-9608.2014.04.009