银河系结构的再认识

——3. 星流和潮汐尾

2014-04-30赵君亮

赵君亮

研究员,中国科学院上海天文台,上海 200030

银河系结构的再认识

——3. 星流和潮汐尾

赵君亮

研究员,中国科学院上海天文台,上海 200030

银河系;星流;人马星流;球状星团;潮汐尾

银晕外区存在众多的星流,它们或源自银河系的矮伴星系,或源自球状星团。星流可以利用各类示踪星,并通过不同的途径来加以研究,对于探索银河系演化史和银河系暗晕的形状具有重要意义。

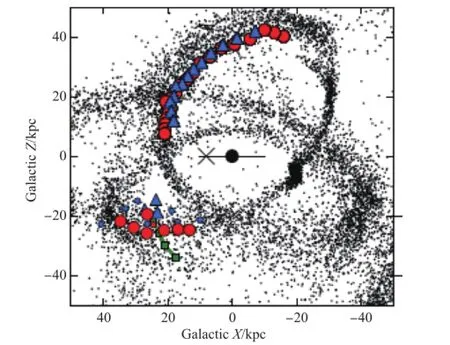

所谓“星流”,是指具有共性运动学和物理学特征的一群恒星,因在位置空间中呈现条形分布而得名(图1)。

关于星流的实测研究始于1994年,人们在人马座方向银心以远处探测到一大批有共性运动特征的恒星,从而发现了银河系最近的伴星系——人马矮椭球星系。该星系的结构朝银道面方向拉长,说明它在银河系潮汐力场作用下处于瓦解过程之中,最终将会与银河系并合。之后,许多人对它的结构、运动学状态及其与银河系的关系等方面进行了深入的研究。

继人马星流之后,在银河系周边又先后发现了许多星流,其中与银河系矮伴星系有关的如室女星流、麒麟星流、鲸鱼星流等,与球状星团有关的一些星流,以及若干尚未确认其本源的星流,如所谓“独孤星流”等。

通常认为,星流是因近邻矮伴星系或晕族球状星团在银河系潮汐力场的长期作用下生成的,这一过程中伴星系或星团不断丢失质量,并最终会导致其瓦解,有些星流的母星系(或母星团)因瓦解在今日已难觅踪影。另一方面,因星流物质向银河系内落,甚至最终与之并合,银河系结构会随之发生变化。所以,有关银河系周边星流之分布、运动学状态和物理性质的观测研究,对于探索银河系的结构和形成史,确定银河系和伴星系中包括暗物质在内的物质总量和分布形态,以及深入认识伴星系和球状星团的动力学演化过程,都具有十分重要的天体物理意义。

图1 银河系周边星流结构示意图

由伴星系生成的星流,往往以其主要部分所在的星座名命名,如室女星流、麒麟星流等;个别则以母星系的名称命名,如人马星流。与球状星团有关的星流因数目众多,尺度又相对较小,通常并不赋以特定的名称。

星流常表现为由诸多小块恒星集聚区构成的条状结构,故又称为恒星碎片流。星流是在银河系潮汐力场作用下生成的,有人便称之为潮汐流或潮汐碎片流,尺度较小的亦可称为潮汐尾,如由球状星团生成的常称之为潮汐尾。上述多种名称所反映的乃是天文学上的一类重要观测现象——在银河系引力场作用下,从伴星系或球状星团中拖曳出来,由众多恒星所构成的、或长或短的条形结构。星流可归于银晕周边的次结构,或者说密度超区,因为相空间中星流成员星的数密度要高于周围同类场星的数密度。

1 探测途径

星流的成员星源自同一个伴星系或球状星团,且已经历了相当长时间的演化,它们在参数(如位置、速度、星等、颜色、金属度)空间中会呈现与非星流成员(场星)不同的共性特征。一旦从观测上发现某种可能存在的次结构,接下来就要在相应的参数空间中把它与某种银河系模型的恒星预期分布进行比较,以证实该观测次结构在理论上的合理性,亦可给相关理论模型以观测约束。

星流可通过几种不同途径来加以探测,如位置空间中的恒星密度分布、颜色-星等图上的恒星分布、速度相空间中恒星的共性运动学特征、角动量-能量相空间图上恒星的成团性等。此外,也有人通过分析示踪星的化学丰度异常等方法来探测或旁证银河系周边星流结构的存在。

我们身处银河系之内,需借助能反映银河系物质分布的所谓“示踪天体”,来间接地探究银河系的各种结构成分,包括星流。示踪天体可以是恒星,也可以是气体,如探测银河系棒结构就可利用中性氢气体。对于星流探测,示踪天体是能满足一定条件的某种确定类别的恒星,称为示踪星——这些条件包括它们具有较为恒定的光度,能方便地确定其光度距离;应有较高的光度,以便在很远的地方也不难观测到;它们在星流结构中普遍存在,以便能保证统计分析结论的可靠性,而且应不难加以确认。

目前较为广泛地用于星流探测的示踪星有天琴RR型变星、红团簇星、蓝水平支星、主序折向点星、M型巨星,等等。此外还有蓝离散星、K型巨星、红巨星支星、碳星、球状星团等,不过有关工作相对较少。另外,在同一项工作中亦会用到两种甚至两种以上的示踪星。

大尺度数字巡天(如SDSS、2MASS等)计划的成功实施,大大提高了天文学家识别银河系次结构的能力,尤其是SDSS资料被广泛用于星流探测。21世纪以来人们据此发表了一系列有关星流研究的新结果,包括探测已知的星流之细结构,或发现若干新的星流。

2 人马星流与独孤星流

银河系周围分布有多个矮椭球(伴)星系,它们因银河系潮汐力场的长期作用,不断丢失质量(恒星)而形成星流,其中研究工作做得最多、认识最为清楚且结论最为一致的当推人马星流。

2.1 人马星流

人马矮椭球星系为小星系在大星系潮汐力场作用下瓦解、并最终融入大星系的过程提供了一个极好的范本,自发现以来人们即从各个方面对之进行细致的研究。最初,目标天区大多限于人马矮星系本体周边10°~15°范围内。嗣后,被探测到的星流尺度渐而扩大,2001年发现了距矮星系本体60°处的潮汐碎片,2003年发现了日心距90 kpc(1 pc=3.26光年,pc称为秒差距,是天体物理学中常用的距离单位)处的人马潮汐碎片(图2)。事实上人马矮星系的潮汐碎片流很可能包围了整个银河系,它们大致分布在该伴星系的运动轨道附近。

图2 人马星流的二维投影像,中央水平线代表银盘所处位置和尺度,叉号代表太阳所在的位置

随着观测资料的累积和分析工作的深入,探测到了人马星流的复杂结构。2003年,发现从人马矮星系本体向外存在2条明显的潮汐流(分别称为前导星流和后随星流)。它们从人马矮星系出发,在天空中大致呈现为一个360°的大圆,其中后随星流在南银半球显得颇为清晰,而部分前导星流则朝着北银冠方向延伸。翌年,通过对示踪星视向速度的测定,发现从动力学角度来看前导星流成员星相比后随星流恒星较为年老。2006年,探测到沿着人马星流存在明显的年龄梯度——早期剥离的恒星更多的是一些老年恒星,由此推知母星系应该存在径向年龄梯度。同年,还确认了沿着人马星流存在明显的距离梯度,也就是星流不同部位的日心距是不同的。此外,还探测到人马前导星流从北银极附近位置起呈现分叉结构(冠名为分支A和分支B)。2007年,大致确定了人马前导星流的走向,它在太阳圈(太阳绕银河系中心的圆运动轨道圈)以远处穿过银道面,星流碎片之最小银心距大于15 kpc。最近,更发现南银半球人马后随星流也呈现与北部星流类似的分叉结构。关于人马星流的研究可谓方兴未艾。

就目前的观测研究结果可知,人马星流中心(即人马矮星系)的日心距约为25 kpc。成员星以中等年龄(60~90亿年)恒星为主,不过也有不少年龄大于100亿年的较年老恒星。

2.2 独孤星流

独孤星流最早发现于2006年,因其前身母天体当时尚未明确而得其名,意为星流世界中的一名“孤儿”。自发现之日起,人们对独孤星流的各方面性质以及可能的前身母天体等问题进行了探究。

2007年,SDSS资料所显示的独孤星流的角尺度约为50°,在赤经150°~165°范围内它清晰可见,随着赤纬由低到高则变得越来越不易探测到。该星流存在距离梯度:在天赤道附近日心距约为20 kpc,并以约40km·s-1的速度朝向我们运动;在高赤纬区星流日心距最大可达32 kpc,以约100km·s-1的速度远离我们而去。星流成员星是一些老年恒星。2010年,发现该星流位于一条顺行轨道上,远银心距为90 kpc,近银心距为16.4 kpc,轨道偏心率e=0.7。星流的角宽度2°左右,大约只及人马星流的1/5。

关于独孤星流的前身天体,尽管相关工作做得不少,但迄今尚未有一致性的结论。一种观点认为,独孤星流与新发现的矮椭球星系大熊II可能有物理上的联系,主要理由是两者的距离颇为接近。大熊II可算是银河系最暗的伴星系,它的等光度轮廓呈现不规则扭曲形,且具有多个中心,表明该伴星系正处于瓦解之中。同时期的理论工作支持了上述观点,大熊II瓦解过程的N体模拟表明,该矮星系的潮汐尾与独孤星流的观测结果相符,并进而提出了较为连贯的演化图像——很久以前,某个小星系与银河系并合,独孤星流、大熊II以及若干较年轻的球状星团,都是这一并合过程中因该伴星系被撕裂而生成的碎片,而独孤星流是大熊II的后随恒星流。

后期的另一些研究却得出了不同的观点:独孤星流的前身天体可能是一个与今日银河系伴星系相类似的矮星系,但从它的轨道位置来看不大可能会与大熊II有明确的联系,也没有发现任何已知的星团或矮星系与独孤星流共轨,独孤星流的前身天体应该是一个现已瓦解而失去踪影的矮椭球星系。

3 球状星团与星流

在星流研究中,球状星团具有双重身份:其一,在银河系引力场的作用下,部分星团成员星被剥离而生成潮汐尾,球状星团是潮汐尾的母天体;其二,星团自身可能来自近邻矮星系,后者因银河系力场的作用生成星流,球状星团属于矮星系星流的成员,相关矮星系便是球状星团的母天体。

3.1 球状星团潮汐尾

20世纪90年代中期,人们通过对球状星团径向面密度轮廓的研究,发现许多星团的周围(两侧)存在潮汐碎片,星团最外缘部分的实测密度轮廓与理论模型不符,即超出了模型潮汐半径的范围。碎片来自瓦解中的球状星团母体,与星团有着类似的运动轨道,它们沿着轨道路径从两个方向伸出,形成星团的前导尾和后随尾。在现已开展相关研究的众多球状星团中,以星团Pal 5潮汐尾的观测研究做得最多,也最为细致,而其他球状星团潮汐尾的观测研究较为零碎。

Pal5是一个结构相对松散的远距离球状星团,日心距23.2 kpc,质量M=(0.8~1.3)×104M⊙(M⊙为太阳质量),核半径约为20 pc。Pal 5可归于光度最低的球状星团之列,总绝对星等仅约为-5等,质量只及银河系球状星团中位质量的1/30。

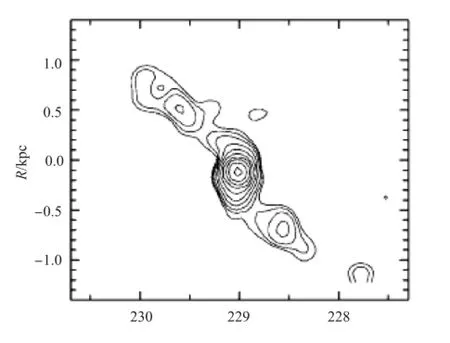

2001年,人们发现从星团本体的南北两侧、距团中心约0°.2(投影距离约为80 pc)处出发,分别朝东北和西南方向(也就是星团的轨道路径方向)伸出2条近乎对称的潮汐尾。每条潮汐尾面密度次中心距团中心约为0°.8(320 pc),整个潮汐尾结构的张角约为2°.6(图3)。

上述基本结论为一系列后续工作所证实或修正。关于潮汐尾的总长度,2003年给出的结果是超过10°(相应的线尺度为40 kpc),其中前导尾长3°.5,后随尾长6°.5,远大于2年前得到的长度2°.6。3年后,通过对SDSS资料的分析,得出Pal 5后随尾的长度接近19°,潮汐尾的总长度可达22°.5。潮汐尾长度的增大显然与观测天区的范围有关——随着目标天区的扩大,发现了距团中心越来越远的潮汐尾成员星。另外,恒星从星团中剥离是一种间歇性而不是连续性的过程:星团在运动过程中通过近银心点附近时会有较多恒星被剥离,而在远银心点附近则少有,甚至没有恒星从星团中逸出。早期的观测视场较小,远处的潮汐碎片就发现不了。

图3 球状星团Pal 5的面密度轮廓,2条潮汐尾从星团本体两侧沿相反方向朝外伸出

关于星团Pal 5的质量损失问题,2001年的工作表明,潮汐尾中的恒星约占目前该星团总星数的32%,可见Pal 5已经历了较为显著的质量损失。2年后,利用SDSS资料得出的结果是,潮汐尾中原为母星团成员的恒星总数是目前星团成员星数的1.2倍,潮汐尾的质量已超过了星团自身的质量。据此推知Pal 5的质量损失主要发生在最近的20亿年内,该星团的原始质量可能是它现有质量的6~10倍。

对多星团样本的实测表明,球状星团潮汐尾的存在乃是一种较为普遍的现象。有约1/3星团的潮汐尾取向与潮汐场梯度相一致,有近1/2星团的潮汐尾结构可能反映了星团的轨道路径。

3.2 作为矮星系星流成员的球状星团

银河系内约有150个球状星团,通常认为它们大多是在约120亿年前银河系演化的早期形成的。然而,晕族球状星团有着很宽的年龄分布,一些最年轻晕族球状星团的年龄甚至与最年老疏散星团的年龄相仿。对这种情况的解释是大星系在形成过程中吸积了多个小星系,而被吸积的矮星系各有其恒星和星团的形成史。

早在1992年就已有人指出,年轻球状星团Ruprecht 106很可能是因银河系的潮汐力作用从麦哲伦云俘获而来,并提及另一个年轻星团Pal 12也许有着同样的起源,后者是一个很远的球状星团,日心距约为19 kpc。不过,21世纪初对Pal 12的运动学观测表明,该星团更可能是人马星流的成员,而非源自麦哲伦云,并估计出Pal 12从人马矮星系经潮汐剥离而被俘获的时间大约发生在17亿年前。

后期的一些研究不仅支持了上述结论,并进而确认人马矮星系在瓦解过程中至少为银晕注入了6个球状星团,说明至少在60亿年前人马矮星系中还能形成星团,从而有力地支持了年轻晕族球状星团来自被银河系吸积之矮星系的观点。

有些结构相对松散的高光度晕族球状星团,可能就是很久以前因经历银河系潮汐剥离作用而剩下的矮星系的核,或者说是被吸积矮星系之遗迹,而它们的母星系早已不复存在,如星团NGC2419即属此列——它是一个现已瓦解的矮星系的核,室女星流亦属该星系的一部分。

4 星流研究的天体物理意义

银河系星流的研究有着多方面的天体物理意义,下文仅就银河系的结构和演化史以及银河系暗晕的形状两个问题给以简要介绍。

4.1 银河系的结构和演化史

关于银河系及其大尺度结构的形成和演化过程,迄今尚未取得一致而又非常清晰的认识。1962年提出的坍缩模型描述了一种可能的银河系形成图景:银河系形成于一个大致呈球状的贫金属自转原星系云。在早期快坍缩阶段,原星系气体首先形成沿椭圆轨道运行的晕族恒星和球状星团。随着坍缩过程的进行,因大质量恒星演化晚期的超新星爆发,使星系云的金属度增大。当云半径收缩到原有半径的1/10左右时,云呈现富金属态,且变为扁平状,最终生成一个由离心力支撑的盘,这种结构状态一直保持到今天。

上述坍缩模型对银河系形成机制的研究具有重要影响,但它无法解释晕族球状星团的金属度分布范围很宽,以及这种分布基本上与银心距无关的观测事实,也不能说明为什么存在一些年轻的晕族球状星团。为解决这一难题,1978年有人提出了与坍缩模型不同的另一种银河系形成图景——银晕是由众多质量约108M⊙的云碎片形成的,这些碎片彼此无关,它们独立地经历自身的演化过程,最终互相吸积、并合,形成现在看到的银河系,称为并合模型。

膨胀宇宙框架下引力成团的N体模拟工作表明,恒星系统可以通过不断并合而形成更大的系统,从而有力地支持了并合模型。然而,银河系决不可能简单地通过现成恒星系统的并合而形成——无论晕如何形成,盘肯定不是通过这种方式形成的。鉴于坍缩模型所强调的是恒星形成于已处于原银河系内的气体,这一图景描述了实际发生情况的一个重要方面。

看来,对于银河系的形成和演化而言,坍缩和并合两种机制很可能同时存在:原银河系云在坍缩过程中,会通过其强大潮汐力场的作用,不断吸积邻近的矮伴星系物质,包括其中的恒星和星团——银晕外区众多矮星系星流的客观存在,以及作为星流成员的不同年龄星团,特别是年轻球状星团的发现,充分说明了这一点。这种吸积过程的持续发展,可能会导致星流母星系的最终瓦解,或者只剩下它的残骸——也许会演化为一个大质量球状星团。另一方面,伴星系与银河系的并合过程,必然会使银河系的结构发生变化。

4.2 银河系暗晕的形状

星系外区存在大质量暗晕已是众人的共识,但对暗晕究竟具有何种形状则看法不尽一致。在这个问题上,也许银河系为人们提供了一个最好的实测研究样本,其中特别有希望的探索途径是利用星流来了解银河系总体引力场的结构。上述思路的基本物理依据是显而易见的:星流来自母星系,其成员星的运动轨道应与母星系运动轨道相近,而母星系的运动学状态必然取决于银河系的物质分布,即银河系引力场。例如,要是星流在一个球形引力势中运动,其轨道面会保持不变,成员星则应分布在一个大圆上。

研究工作做得最细的人马星流自然成为探究银河系暗晕形状的首选目标星流。然而,由于观测资料和分析方法的不同,结果并未取得一致。事实上,理论工作所得出的银河系暗物质晕的形状也是有分歧的,如扁旋转椭球体形、接近球形,或者正圆球形暗晕等。

2001年发现,人马星流成员星大多位于一个大圆上,说明在日心距16~60 kpc范围内,银河系暗晕可能非常接近正圆球形,或者说是一个轴比q=c/a约为1的旋转椭球体(a和c分别是椭球体的半长轴和半短轴),并得到一些后期工作的支持。

不久即有人对上述结论提出质疑——目前所发现的人马星流中的大部分碎片,是在近期(10~30亿年前)从人马矮星系中剥离出来的,而此类年轻结构对暗晕取何种形状并不敏感。无论是扁椭球体还是长椭球体,实测资料与数值模拟结果完全一致。人马前导星流包含了较为年老的碎片,其运动学状态表明银河系暗晕应该具有长椭球体外形,在人马星流轨道范围内之轴比q接近5/3。然而,不久由同样类别的示踪星,用不同方法所得出的暗晕却略呈扁平状的外形,轴比q为0.90~0.95。已经有人提出,上述矛盾也许可通过引入银河系暗晕的三轴椭球体模型,以取代旋转椭球体模型来加以解决。

关于银河系星流仅有约20年的观测研究史,然而所取得成果之丰富远非拙文所能充分述及。随着观测资料的累积,以及一些河外星系中星流结构的相继发现,相关研究必将受到更为广泛的关注。

(2013年12月11日收稿)

(编辑:温文)

Stellar streams and their implication for studies on the structure of our Galaxy

ZHAO Jun-liang

Professor, Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China

Many stellar tidal streams in the outer halo of the Milky Way Galaxy have been found since 1994. Some streams are formed from dwarf satellites and others from globular clusters. More and more observational and theoretical studies on the stellar streams have been done during recent 20 years or so, from which some important results were gained.

Milky Way Galaxy, stellar stream, Sagittarius stream, globular cluster, tidal tail

10.3969/j.issn.0253-9608.2014.04.001