高校女教职工压力、社会支持和主观幸福感的现状及其关系*

2014-04-03金一波李娇陶灵芝聂健

金一波李娇陶灵芝聂健

改革开放以来,中国社会经历了巨大的社会变迁,原公有制体系下的平衡被打破,竞争机制的引入使得高校的发展也面临众多挑战,这就不可避免的使学校对教职工施压。研究表明社会转型期的确给大学教职工带来了更多压力[1]。据教育部2013年5月发布的数据显示,各类高校女教职工所占比例均已超过44.88%,民办高等学校已经达到50.07%[2]。高校女教职工作为高校教职工的重要组成部分,她们在高校中所起的作用日益显著。但作为职业知识女性的高校女教职工,往往是根两头燃烧的蜡烛,她们不但要肩负起事业发展的重担,同时还要对家庭负责。这样的多重角色让高校的女教职工承受着更大的压力。

阎升光的研究表明高校教师得到的社会支持越多,其职业倦怠状况越轻[3],而高校教师工作压力越大其职业倦怠状况越严重[4],高校教师工作压力对其心理健康产生了显著影响[5]。李玲的研究则发现持续高水平的压力使机体内用以适应和调节压力的能量和精力耗尽,造成机体平衡失调,导致心身疾病[6],进而影响其主观幸福感。

传统心理学主要将注意力集中在消极心理学,局限在对人类心理问题、心理疾病诊断与治疗[7]。而随着积极心理学的发展,作为其核心概念的主观幸福感得到了越来越多的关注。主观幸福感是个体在一个从积极到消极连续体上对其生活质量的整体评价和情感体验,是某一社会中个体生活质量的重要心理参数。主观幸福感不仅可以评估一个人的生活质量,而且可以衡量一个人的心理健康和心理发展水平[8]。幸福的教师才能在学生心灵播撒幸福的种子。难以想象,一名焦虑、暴躁的老师的学生会平和、乐观。因此,要有幸福的学生,首先要有幸福的教师。

鉴于当前的社会现实,本研究通过对宁波市13所高校女教职工的调查来了解压力、社会支持及其主观幸福感的状况,并对他们之间的关系进行探讨,从而提出一系列针对性策略来帮助高校女教职工提升主观幸福感,这不仅有助于提升高校女教职工的心理健康水平,同时也能有效避免出现教师不良状态对学生造成影响的可能。

1 对象与方法

1.1 对象以宁波市所有高校(共13所)的女教职工为研究对象,采用分层随机抽样的方法抽取总人数的30%进行问卷调查,共发放问卷1761份,有效问卷为1099份。

1.2 方法采用问卷式表格由被试独立填写完成,告知其测试的目的、意义,不要求填写姓名,以消除思想顾虑。①压力量表(CPSS):本文采用的是杨廷忠教授修订的中文版的压力知觉量表,由14个项目组成,按0~4分评定,得分越高压力越高。被试回答过去1个月中的压力情境,经测试该量表具有良好的信度和效度,其Cronbach系数为0.78[9];②社会支持评定量表(SSRS):共10个条目,包括客观支持(3条)、主观支持(4条)和对社会支持的利用度(3条)3个维度。该量表自1986年被应用于国内研究,均被证明具有良好的信效度[10];③中国城市居民主观幸福感量表简本(SWBS-CC):由20个项目组成,包含10个维度:目标价值体验、身体健康体验、知足充裕体验、心理健康体验、成长进步体验、心态平衡体验、社会信心体验、人际关系体验、自我接受体验、家庭氛围体验。每一个维度包含2个条目,按1~6计分,得分越高,表明主观幸福感水平越高,该量表被证明具有良好的信效度[11]。本研究采用统一指导语,由心理学专业人士担任主试,采用团体施测,问卷当场收回。

1.3 统计处理本研究主要通过SPSS 13.0软件进行分析。

2 结果

2.1 高校女教职工压力、社会支持和主观幸福感情况被试的平均压力得分为(1.57±0.58)分,而且百分数统计结果显示只有0.1%的被试几乎没有感受到压力,而有近20%的女教职工的压力水平在中等强度以上。本研究中被试的主观支持得分均值为20.37,接近等于理论中值20,客观支持得分均值为9.43,低于理论中值11.5,支持利用度得分均值8.13,高于理论中值7.5。主观幸福感的知足充裕体验、心理健康体验、社会信心体验、成长进步体验、目标价值体验、自我接受体验、身体健康体验、心态平衡体验、人际关系体验、家庭氛围体验维度的得分高于一般的城镇居民(城镇居民各维度得分情况5.55、6.39、7.49、7.96、7.17、7.24、6.64、7.04、7.11、7.64[11])。

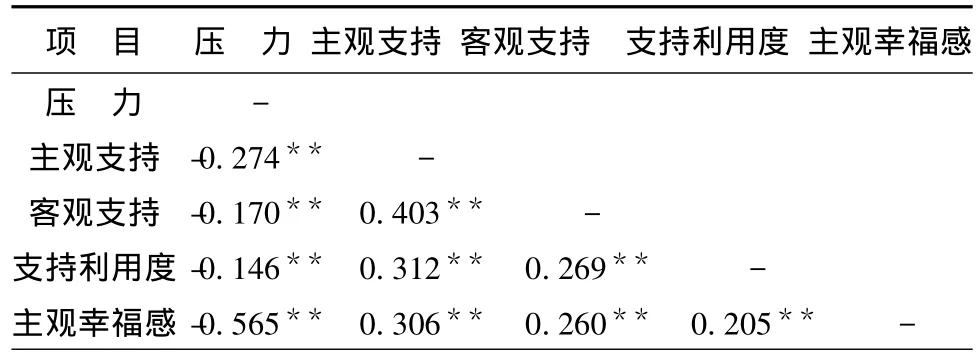

2.2 压力、社会支持与主观幸福感的相关分析见表1。

表1 压力、社会支持与主观幸福感的相关(r)

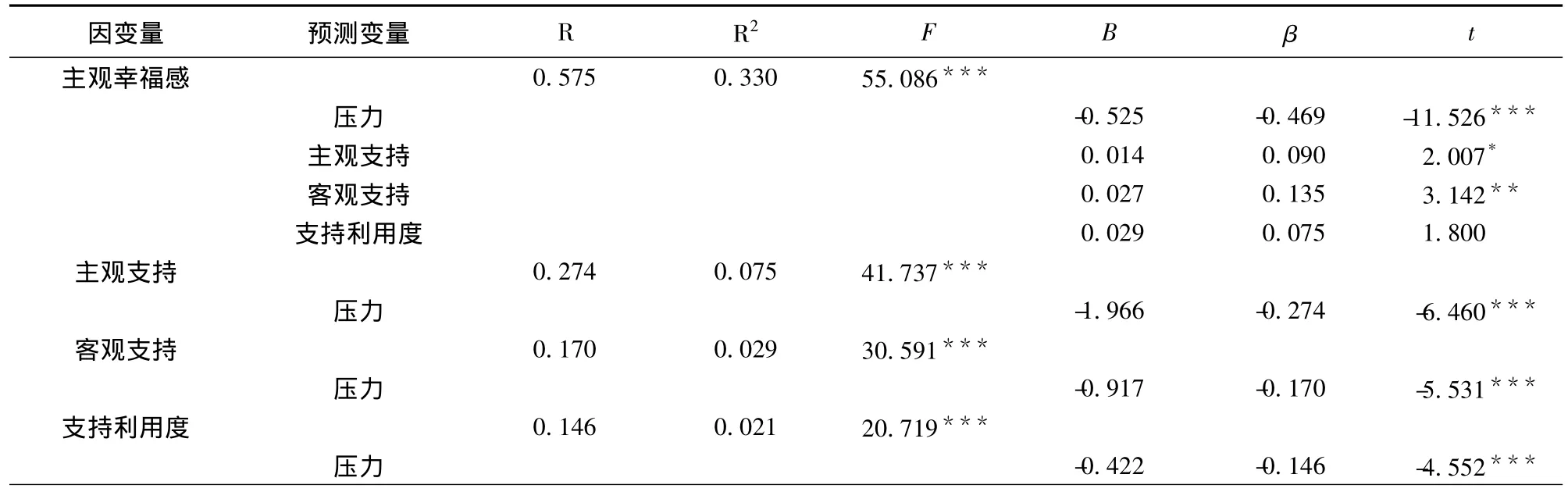

2.3 压力、社会支持与主观幸福感的回归分析为进一步探讨压力、社会支持与主观幸福感之间的关系,本研究以主观幸福感为因变量,压力、社会支持为预测变量进行多元回归分析,见表2。

表2 压力、社会支持与主观幸福感的回归分析

由表2可知,压力对主观幸福感有显著的负向预测作用,主观支持和客观支持对主观幸福感有显著的正向预测作用,支持利用度对主观幸福感的预测作用为边缘显著。以社会支持的各个维度为因变量,以压力为预测变量进行回归分析,结果表明,压力能显著的预测社会支持的各个维度。

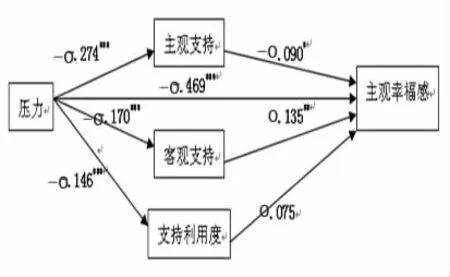

2.4 压力、社会支持与主观幸福感的路径分析本研究在回归分析的基础上,进一步探讨各个变量间的因果关系,采取路径分析研究5个变量之间的因果关系及影响情况,见图1。

图1 压力、社会支持和主观幸福感路径

由图1可以看出,在压力和社会支持对主观幸福感的影响路径中,有5条显著路径:①压力→主观支持→主观幸福感;②压力→客观支持→主观幸福感;③压力→主观幸福感;④主观支持→主观幸福感;⑤客观支持→主观幸福感。有2条边缘显著路径:①压力→支持利用度→主观幸福感;②支持利用度→主观幸福感。

3 讨论

3.1 大学女教职工压力、社会支持和主观幸福感基本情况调查结果表明当前高校女教职工的压力情况较为普遍,且有相当一部女教职工压力过大。正如Lazarus和Folkman所说:“个体的压力体验从根本上看无法脱离社会背景的影响,压力具有很强的背景约束性。”Pearlin也指出说“社会中尤其是巨大的社会变革期间所表现出的不确定性和矛盾与冲突是压力之源”[12]。具体分析来看,当前高校女教职工的压力来源可以分为以下几点:首先,改革开放以来,社会对于妇女的性别角色期望发生了巨大变化,越来越多的女强人开始涌现,但同时传统观念的影响尚存,只顾事业的女强人被众人所排挤,于是妇女不得不兼顾事业和家庭,这就难免产生更大的压力。其次,在当前社会环境下,高校女教职工力图与男性平等竞争,但是由于妇女本身生理因素等影响,男女性的竞争本身就存在诸多不平等,但由于各级组织对于成果的更为关注导致这种不平等并未得到足够重视。第三,高校女教职工是高级知识分子,是妇女中精英的代表,她们的思想颇具先进性,但由于传统思想仍有残留导致她们个人在事业与家庭间徘徊,力求兼顾的同时,个体承受了巨大的矛盾冲突,从而产生压力。

社会支持是个体想得到或可以得到的外界支持和感知。社会支持分为客观支持、主观支持。客观支持主要包括物质上的直接援助和社会网络、团体关系的存在和参与,稳定的婚姻,暂时性的社会交际的可获得程度等。主观支持是指体验到的情感支持,是个体在社会中受尊重。被支持。理解的情感体验和满意程度,与个体的主观感受密切相关。大部分研究者认为主观支持比客观支持更有意义[10]。高校女教职工的主观支持程度较好,且支持利用度较高,说明高校女教职工作为高级知识分子,善于通过自身调节来维护自己的社会支持系统,这对于心理健康的维护具有极其重要的作用。

对于高校女教职工幸福感的调查表明高于一般的城镇居民,这同时进一步表明高校女教职工的自我调节能力良好。她们可以通过对于自身社会支持系统的充分利用来保持较高的主观幸福感。

3.2 高校女教职工压力、社会支持与主观幸福感的关系本研究显示,压力与主观幸福感有显著的负相关,即当女教职工感受到的压力越大,所体验的幸福感就越低。社会支持的各个维度对幸福感有显著的正相关,即当获得的主观支持、客观支持越多,支持利用度越高,女教职工的幸福感越高。压力与社会支持的各维度为显著的负相关,即感知到的压力越大,获得的支持和支持利用度越低。同时,结果还发现压力和社会支持的各维度能有效地预测女教职工的幸福感,解释量为33%。路径分析还可以看出,压力、主观支持和客观支持对主观幸福感有显著的直接影响,支持利用度有边缘显著的直接影响。此外,压力还可以通过主观支持、客观支持作为中介变量间接显著的影响主观幸福感,还可以通过支持利用度间接边缘显著的影响主观幸福感。

幸福是人们追求的目标。可以说,人类一切的活动无不是在追求幸福。社会支持是个体想得到或可以得到的外界支持和感知。社会支持可以给人们提供物质、信息和精神上的帮助,从而增加积极情感并抑制消极情感,防止减低主观幸福感[13]。有研究报道,个体在高度应激状态下,如果缺乏良好的社会支持和应对方式,心理问题的发生率为普通人的2倍[14]。良好的社会支持可降低个体对应激过程的认知评价,使个体在面对压力事件时所受到的伤害减弱,即发挥社会支持缓冲器效应。本研究结果恰好支持了以往的研究结论,高校女教职工在面对巨大压力的时候,通过其良好的社会支持所发挥的作用提高了其主观幸福感,减轻了压力对其本身的危害。

女教职工作为高等教育中一支重要的力量,关注并缓解其压力,提升她们的幸福感和心理健康水平,无论是对女教职工自身的发展还是对高等教育的良好运转与发展都具有非常重要的意义。因此,在以后的工作中,应该调动多方面的力量来减轻女教职工的压力,增强其社会支持,提升其幸福感。学校可以开设女性心理健康指导机构,定期开展幸福讲座,增强女教职工自身的力量;工会等组织可以多开展些活动,拓宽女教职工的交际网络,使她们能获得更多的社会支持;社会各部门要给予女教职工成长发展的机会,在做到平等公正的同时,又要照顾其特殊的困难等。

[1] 冒荣,贺晓星,穆荣华,等.无觅桃花源何处好耕田-高校教师精神压力问题初探[J].高等教育研究,1997,18(4):31-36

[2] 各级各类学校女教师、女教职工数(OL).2013-05-29:http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7382/201305/152560.html

[3] 阎升光,李翠维,朱小茼.高校教师职业倦怠状况及其与社会支持的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(11):1331-1332

[4] 崔向军,马洋纳,朱小茼.高校教师工作压力与职业倦怠的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2011,19(5):561-562

[5] 潘欣,王剑,郑子健,等.陕西省高校教师工作压力对心理健康影响因素的分析[J].中国健康心理学杂志,2010,18(1):29-32

[6] 李玲,沈勤.不同类型医院护士工作压力与主观幸福感的调查研究[J].中国健康心理学杂志,2008,16(11):1285-1287

[7] 苗元江,余嘉元.积极心理学:理念与行动[J].南京师大学报:社会科学版,2003,2(1):81-87

[8] 李金珍,王文忠,施建农.积极心理学:一种新的研究方向[J].心理科学进展,2003,11(3):321-327

[9] 许春燕.基督徒心理幸福感,宗教性,压力知觉及社会支持的研究[D].兰州:西北师范大学,2011

[10] 汪向东,王希林,马弘.社会支持评定量表[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):31-35

[11] 邢占军.中国城市居民主观幸福感量表的编制研究[D].上海:华东师范大学,2003

[12] Tyrer P.Handbook of stress:Theoretical and clinical aspects[J].Journal of Neurology,Neurosurgery and Psychiatry,1983,46(10):970

[13] 郑雪.幸福心理学[M].广州:暨南大学出版社,2004:177,164

[14] Andrews G,Tennant C,Hewson D M,et al.Life event stress,social support,coping style,and risk of psychological impairment[J].The Journal of Nervous and Mental Disease,1978,166(5):307-316