男性犯罪青少年的生活事件、社会支持和应对方式的对照研究*

2014-04-03景璐石吴燕徐涛徐科徐平王铮

景璐石吴燕徐涛徐科徐平王铮

近年来,青少年犯罪问题十分突出,其中的原因值得我们关注。美国发展心理学家Bronfenbrenner 20世纪70年代末提出了青少年犯罪的社会生态学模式,它认为个体与环境构成的生态系统是青少年心理发展研究的基本单元,个体与环境之间的相互作用也是青少年犯罪的重要影响因素[1]。从环境的角度来看,青少年犯罪的影响因素有生活事件和社会支持两方面。正性生活事件使人有愉快的体验,而负性的生活事件会使个体产生不安、焦虑等情绪[2]。因此,在遭遇较多负性生活事件时,会影响青少年的心理健康,增加青少年的犯罪几率。环境因素的另一方面就是青少年感受到的社会支持。Malecki等人认为社会支持是来自于他人的一般性或特定的支持性行为,这种行为可以提高个体的社会适应性,使个体免受不利环境的伤害[3]。从个体自身的角度来看,应对方式是其中的一个重要的影响因素。通过系列研究,人们越来越多地认识到青少年罪犯在生活中存在着许多应激,包括父母离婚、家庭关系冲突、在学业上的挫折等社会应激。认知应激学说认为心理应激不应是单纯的刺激,而应是由生活事件作为应激源,受个人认知评价、应对风格、社会支持等多种中介因素影响[4]。为进一步了解青少年的生活事件、社会支持和应对方式对青少年犯罪的影响,本研究对犯罪青少年和职高学生进行了相关调查分析。

1 对象与方法

1.1 对象成都市1所少教所和1所职业高中学校,排除重大躯体疾病、精神分裂症、精神发育迟滞、药物成瘾等疾患,共筛选出犯罪青少年49人,职高学生44人。年龄方面:犯罪青少年组年龄为14~17岁,平均(16.51±1.03)岁,职高学生组年龄为15~17岁,平均(16.51±1.03)岁,两组年龄差异无统计学意义(P>0.05)。性别方面:两组均为男性。在文化程度方面,犯罪青少年组初中文化27个人(55.1%),小学文化22个人(44.9%);对照组中专文化44个人(100%);各组文化程度有统计学差异(P<0.05)。犯罪青少年罪错类型分别为:偷窃或盗窃20人(40.8%),故意或过失杀人15人(30.6%),寻衅滋事7人(14.3%),煽动闹事分裂国家4人(8.2%),故意伤害3人(6.1%);职高组为成都某职业高中二年级某班学生。犯罪青少年管教年限分别为:3年者有19人(38.8%);2年半者有7人(14.3%);2年者9人(18.4%),1年半者8人(16.3%),1年者6人(12.2%)。两组人员均经监护人同意并签署了知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 青少年一般情况问卷(自编)主要包括年龄、性别、民族、文化程度等一般人口学信息。

1.2.2 青少年生活事件量表(ASLEC)由刘贤臣等人编制,为自评量表,由27项可能给青少年带来心理反应的负性生活事件构成。对每个事件的回答方式应先确定该事件发生与否,然后根据事件发生时的心理感受分为5级评定,即无影响(1)、轻度(2)、中度(3)、重度(4)或极重度(5)。统计指标包括事件发生的频度和应激量两部分,事件未发生按无影响记,累计各事件的评分为总应激量。若进一步分析可分为6个因子进行统计。刘贤臣等人对其信效度检验结果显示,其内部一致性系数为0.8492,分半信度系数为0.8809,是评定青少年心理应激的有效测评工具。

1.2.3 领悟社会支持量表(PSSS)由Blumenthal介绍Zimet等编制,姜乾金等引入并做了一定的修订。PSSS共含12个自评项目,每个项目采用(1~7)7级计分法,即分为极不同意、很不同意、稍不同意、中立、稍同意、很同意、极同意7个级别。作者等在国内经过因素分析将12个条目分成“家庭内支持”和“家庭外支持”两类。前者由3、4、8、11条目分累计,后者由其余各条目分累计。其内部一致性系数为0.88,重测信度为0.85。

1.2.4 特质应对方式量表(TCSQ)由姜乾金教授主持编制,共20个条目,采用5级评分法,分别测定被试消极应对(NC)和积极应对(PC)的得分情况。NC由2、4、6、7、10、12、13、16、17、19各条目累计得分,大于(30.26±8.74)为消极应对。PC由1、3、5、8、9、11、14、15、18、20各条目累计得分,大于(21.25±7.13)为积极应对。NC和PC的内部一致性系数分别为0.69和0.70,间隔4周的重测系数分别为0.75和0.65,显示问卷有较好的信度和效度支持,是目前国内较为经典的应对方式量表。

1.3 统计方法所有数据用SPSS 17.0进行统计分析,采用t检验、相关分析的统计学方法。

2 结果

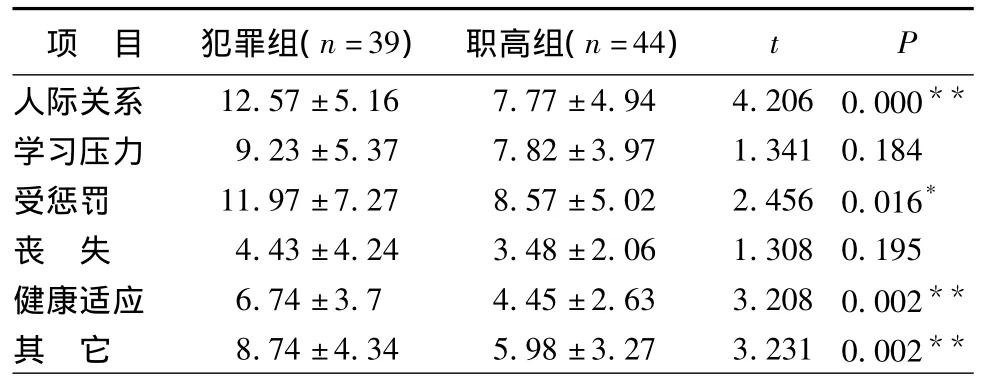

2.1 犯罪组与职高组生活事件比较两组在人际关系因子、受惩罚因子、健康适应因子、其它因子上存在统计学差异,而在学习压力因子、丧失因子上无统计学差异,见表1。

表1 犯罪组和职高组的生活事件差异比较(±s)

表1 犯罪组和职高组的生活事件差异比较(±s)

注:*P<0.05,**P<0.01,下同

tP人际关系12.57±5.167.77±4.944.2060.000项目犯罪组(n=39)职高组(n=44)**学习压力9.23±5.377.82±3.971.3410.184受惩罚11.97±7.278.57±5.022.4560.016*丧失4.43±4.243.48±2.061.3080.195健康适应6.74±3.74.45±2.633.2080.002**其它8.74±4.345.98±3.273.2310.002**

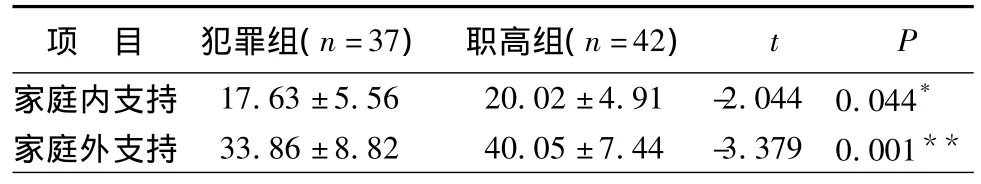

2.2 犯罪组与职高组社会支持比较犯罪青少年的家庭内支持和家庭外支持与职高学生有统计学差异且各因子的得分均小于职高学生,见表2。

表2 犯罪组与职高组的社会支持差异比较±s)

表2 犯罪组与职高组的社会支持差异比较±s)

tP家庭内支持17.63±5.5620.02±4.91-2.0440.044项目犯罪组(n=37)职高组(n=42)*家庭外支持33.86±8.8240.05±7.44-3.3790.001**

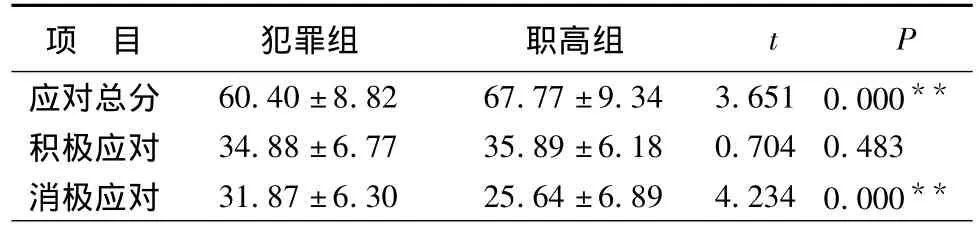

2.3 犯罪组与职高组应对方式的比较特质应对方式总分的差异具有统计学意义。积极应对得分无统计学差异,消极应对得分具有统计学差异,见表3。

2.4 犯罪组青少年社会支持与应对方式的相关分析结果显示:青少年消极应对与社会支持呈显著负相关,即社会支持越多,消极应对方式则越少,见表4。

表3 犯罪组和职高组的应对方式比较±s)

表3 犯罪组和职高组的应对方式比较±s)

tP应对总分60.40±8.8267.77±9.343.6510.000项目犯罪组职高组**积极应对34.88±6.7735.89±6.180.7040.483消极应对31.87±6.3025.64±6.894.2340.000**

表4 犯罪组社会支持与应对方式的相关(r)

3 讨论

本调查结果显示,犯罪青少年遭遇的生活事件应激量明显高于职高学生,这与魏宏萍[1]、张旭[5]等人的研究结果相同。在生活事件的6个因子中,人际关系、受惩罚、健康适应、其它方面,犯罪青少年与职高学生存在显著差异,而在学习压力、丧失因子方面无统计学差异,这与岳云玲[6]等人的研究结果一致,由调查结果推断,可能人际关系、受惩罚、健康适应等方面的生活事件超出他们能力所及和承受范围,打破青少年心理原有的秩序与平衡,使其出现不恰当的认知、情绪和行为反应,推动他们出现犯罪行为,而学习压力和丧失方面对犯罪青少年的影响较小。

社会支持中,犯罪青少年的家庭内支持和家庭外支持均与职高学生存在统计学差异。这个结果与张旭[5]、岳云玲[6]、邹志礼[7]等人的研究相符合。从结果可以看出犯罪青少年得到的社会支持少于职高学生,分析其原因,可能与青少年的家庭社会环境有关,在调查中发现,犯罪青少年的家庭环境较差,大多数犯罪青少年入所前要么生活在单亲家庭、要么与爷爷奶奶同住,甚者无家可归,自然家庭内支持就会缺乏。另外有些犯罪青少年入所前为社会流浪青年,于是缺乏学校老师同学以及社会团体的支持。由于犯罪青少年感受到较少的社会支持,容易产生焦虑、抑郁等负性情绪体验,这些负性的情绪体验与犯罪青少年有密切关系[8]。但是这种较少感受到社会支持的体验也有可能是由于犯罪青少年在少教所的不良环境导致的。社会支持影响着青少年的主观幸福感[9],建立良好的社会支持系统对青少年形成健康的心理有着至关重要的作用。

研究还发现,虽然犯罪青少年的消极应对与职高学生相比存在显著的差异,但其积极应对无统计学差异,这与邹志礼[7]的研究结果相同。犯罪青少年的消极应对方式明显高于职高学生,表示消极的应对方式可能对他们的犯罪行为产生更大的影响。郭俊慧等人和彭虎军等人的研究结果均表示,应对方式中,与心理健康水平相关程度从高到低依次为自责、退避、合理化、幻想、解决问题、求助[10-11],由此可以看出,消极应对对青少年的心理健康影响更大。社会支持和应对方式的相关分析中可以看出,二者并无显著相关性,说明这种差异的原因可能不是由于缺少社会支持造成的。

另外,本研究结果还显示青少年消极应对与社会支持呈显著负相关,也就说青少年得到家庭内支持与家庭外支持越多,在遇到应激事件时采取消极应对方式的情况则越少。国内也有学者研究发现[12-13],消极应对方式在应激性生活事件和亚健康之间有显著的中介效应。所以合理的应对方式对青少年身心健康的促进有积极作用。

综上,要预防青少年犯罪,应为其建立良好的社会支持系统,帮助其树立正确的人生价值观,减少负面的情绪和态度,以积极向上的心态来面对生活。同时,青少年犯罪和家庭社会因素是密不可分的,在预防青少年犯罪的过程中应多注意家庭社会环境带来的影响。另外,还要加强对青少年的文化建设和道德素质建设,提高他们的道德水平,减少不良行为的发生。

[1] 魏宏萍,杨放如.男性青少年犯罪的社会心理研究因素[J].中国当代儿科杂志,2011,13(11):906

[2] 贺莹莹.高中生生活事件应对方式与心理健康的关系研究[D].成都:四川师范大学,2006

[3] Malecki C K,Demaray M K.Measuring perceived social support,development of the children and adolescents social support scales[J].Psychology in the School,2002,39:1-18

[4] 余欣欣,郑雪.初中生应激生活事件、社会支持、应对方式与心理症状关系的结构模型[J].中国心理卫生杂志,2008,22(2):83-86

[5] 张旭,胡泽卿,杨曦,等.男性青少年违法犯罪者社会支持与心理健康的研究[J].神经疾病与精神卫生,2007,7(5):336-340

[6] 岳云玲,周晓琴.未成年犯生活事件与社会支持的调查[J].中国健康心理学杂志,2012,20(8):1179-1180

[7] 邹志礼,蒙华庆,胡华,等.青少年罪犯焦虑抑郁、情绪及其与应对方式的相关性研究[J].第三军医大学学报,2011,33(12):1296-1299

[8] 邢超,屠春雨,谈荣梅,等.青少年应对方式与抑郁焦虑情绪的关联[J].中国学校卫生,2011,32(12):1450-1450

[9] 魏爽.偏差行为青少年群体的社会支持网络研究[J].中国青年研究,2007,19(11):48-48

[10] 彭虎军,魏书堂.大学生心理健康状况及其与应对方式社会支持的关系[J].中国健康心理学杂志,2008,16(9):966-969

[11] 郭俊慧,白雪光,王晓平,等.高年级大学生心理健康及与生活事件和应对方式的相关分析[J].中国健康心理学杂志,2009,17(9):1058

[12] 陈燕,康耀文,姚应水.生活事件应对方式与青少年心理健康的关系研究进展[J].中国学校卫生,2012,33(2):254-256

[13] 王红,郝加虎,陶芳标,等.消极应对方式在应激性生活事件与亚健康关联中的中介效应[J].中国学校卫生,2011,32(8):943-945