约翰·塔文纳:面纱终落

2014-04-01陆轶文

陆轶文

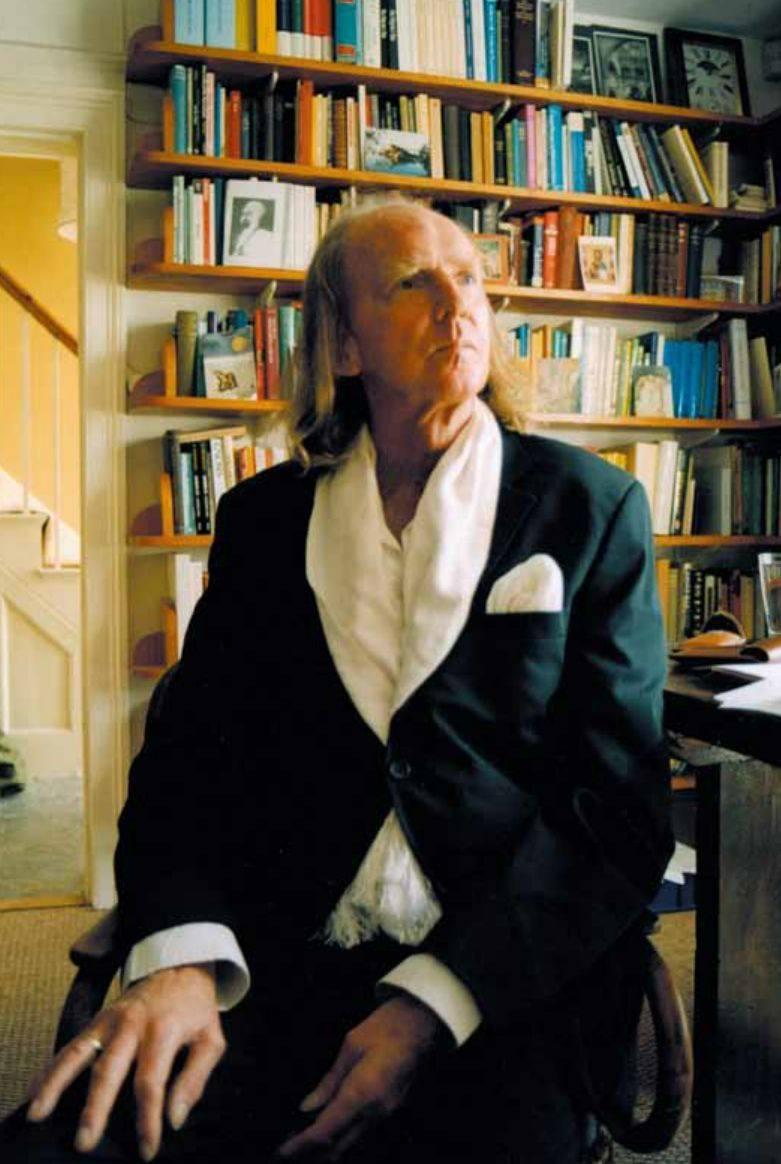

塔文纳爵士的外形令人过目难忘:困扰他终生的马凡氏综合征(俗称“蜘蛛人症”)造成了他超过六英尺的身高,长发飘飘,还有一张仿佛禁欲苦行僧般的脸庞。1977年,他皈依了东正教。东正教修女提克拉(Mother Thekla)不仅是他精神上的向导,还是他多部作品的词作者。

然而早年的塔文纳完全是另一种面貌。二十多岁的塔文纳有着迷人的外表:纤长的体型,垂顺的长发,以及仿佛超然一般的眼神。他曾是个花花公子,夜夜笙歌,陪伴在各路美女身旁(其中就有好莱坞影星米娅·法罗);他是英国肖像画家奥斯沃德·伯利爵士(Sir Oswald Birley)的遗孀罗达·伯利的门客;同时,他还是汽车爱好者,拥有过的名车包括阿姆斯特朗·西德利“蓝宝石”、劳斯莱斯“银影”、捷豹XJ6和宾利Mulsanne Turbo。

回顾塔文纳丰富多彩的一生,他确实无愧于“当代最具创意的作曲家”之美名;他从未停止探索,在英国、希腊、美国等地都留下了印记;很少有一位古典作曲家能如他一样,与披头士、比约克等流行巨星保持合作关系;更令人赞叹的是,他作为一位古典音乐作曲家,取得了如同流行明星般的瞩目成就。

约翰·塔文纳1944年1月28日生于伦敦温布利。他的父亲原本学习测量学,但很快加入了开放家族古宅供人们参观的家族生意,并且经营得有声有色。同时,他的父亲还在当地的公理会教堂担任管风琴师。

三岁时,塔文纳让他的保姆把一个曼彻斯特学生合唱团演唱的《仙女和牧人》唱片放在唱机上,花了几个钟头从头到尾听完了。他自学了钢琴,在上预科学校时就能模仿伟大作曲家的风格即兴演奏,备受关注。十二岁时,塔文纳在查尔斯顿庄园度过了暑假,那儿正是伯利爵士夫人位于苏塞克斯的家,塔文纳在那儿可以自由使用一架三角钢琴。爵士夫人还带他到格林德伯恩歌剧节听莫扎特的《魔笛》,塔文纳似乎也中了那支神奇魔笛的咒语。他还为斯特拉文斯基的新作——为威尼斯圣马可大教堂而作的《圣歌》(Canticum Sacrum)——而深深着迷,他曾说这部作品“将我唤醒,并且让我立志成为作曲家”,“是二十世纪音乐的巅峰”。

1957年,塔文纳赢得了海格学校(Highgate School)的奖学金,该校的合唱团经常受到BBC邀请参演一些需要男童声部的作品。很快塔文纳得到了在马勒《第三交响曲》和《布兰诗歌》中演唱的机会。他当时的同学包括日后的著名作曲家布莱恩·查普尔(Brian Chapple)和约翰·鲁特(John Rutter)、未来的钢琴家霍华德·雪莱(Howard Shelley)以及后来成立伦敦小交响乐团的尼古拉斯·司诺曼(Nicholas Snowman)。

在海格学校学习期间,塔文纳开始作曲,还演奏贝多芬《第四钢琴协奏曲》的独奏部分。1961年他受邀去坎特伯雷参加全国青年管弦乐队(National Youth Orchestra)的夏季课程,作为独奏家表演了肖斯塔科维奇《第二钢琴协奏曲》。同年他成为了肯辛顿圣约翰长老会教堂的管风琴师和合唱队指挥,他担任这一职务达十四年之久。

1962年初,塔文纳进入了皇家音乐学院学习,师从伦诺克斯·伯克利(Lennox Berkeley)学习作曲。他还经常拜访钢琴家所罗门,和他一起去剧院看演出。1963年,塔文纳将一部钢琴协奏曲题献给所罗门,并亲自担任钢琴独奏在皇家音乐学院演出此曲。

《三首圣十四行诗》是第一部被正式上演的塔文纳作品。1964年7月,该作由保罗·斯坦尼兹(Paul Steinitz)指挥伦敦巴赫协会在位于史密斯菲尔德的圣巴塞洛缪大教堂首演。六个月后,该作的一场演出被广播播出。三周之后塔文纳度过了二十一岁生日。

那时,塔文纳还跟随澳大利亚作曲家大卫·朗姆斯丹(David Lumsdaine)学习。朗姆斯丹曾就读英国皇家音乐学院,比塔文纳高十二级,曾任学院现代音乐资料馆馆长。他让塔文纳接触到了布列兹、施托克豪森、里盖蒂和梅西安的音乐;不过,塔文纳迷恋电影《音乐之声》,还翻来覆去看了好多遍,对此朗姆斯丹老师就不能理解了。

在朗姆斯丹的影响下,塔文纳写了一部康塔塔《该隐与亚伯》(Cain and Abel),这部作品获得了摩纳哥雷尼埃王子国际大奖。该作首演更是赢得评论界一片喝彩,著名作曲家马尔科姆·阿诺德(Malcolm Arnold)对塔文纳说,这是一部“天才之作”。

塔文纳真正意义上的成名作、清唱剧《鲸》(The Whale)作于1967年。1968年1月,伦敦小交响乐团在伊丽莎白女王大厅的开幕演出上首演了《鲸》。这部作品吸引到足够多的公众注意。作品中有长达五分钟的时间,要求乐手和歌手即兴演奏和演唱,合唱团发出咕哝声、哼哼声和呵欠声等。

乐评人罗伯特·亨德森在《星期日电讯报》中写道:“这是一部技巧出色、感情洋溢的作品,令人非常享受。”另一位评论家称赞道:“现代音乐并不是一个名为‘单调乏味’的神圣咒语,对于认识到这一点的人们来说,这部作品是一个伟大的胜利。”颇具讽刺意味的是,类似的字眼成了后来人们评价塔文纳的宗教音乐作品时常用的词语。

披头士乐队非常崇拜《鲸》这部作品。披头士四人当中,林戈·斯塔尔(Ringo Starr)第一个听了《鲸》的磁带;在一次塔文纳与约翰·列侬夫妇共进晚餐后,列侬决定授权苹果唱片公司(Apple)录制这部作品,不过后来制作人是由尼古拉斯·司诺曼担任的,因为公司管理层对管弦乐队录音流程一无所知。这也成为了苹果唱片公司推出的第一张古典录音。

塔文纳由此成为了新闻人物,甚至登上了《Vogue》杂志。BBC的音乐主管威廉·格洛克(William Glock)委托塔文纳为1968年的逍遥音乐节创作一部作品,和另外两部委约作品一起放在一场音乐会的上半场演出,并邀请观众投票选出一部他们在幕间休息过后想再听一遍的作品。塔文纳创作了《In Alium》,作品中有用磁带播放孩子玩耍、祷告的声音,还有放大的亲吻声、沉重的呼吸声。诺曼·德尔·马尔(Norman Del Mar)拒绝指挥这部作品,然而作品赢得了观众们的投票。同年塔文纳还被BBC电视台的月播音乐节目“Music Now”选用为首期主题。

伦敦小交响乐团委托塔文纳创作的另一部作品是首演于1969年的《凯尔特安魂曲》(Celtic Requiem)。作品背景设定为亨利·沃恩(Henry Vaughan)与枢机主教纽曼(Cardinal Newman)之死。这一时期塔文纳的作品反映出他对罗马天主教的兴趣,起因可能是他的一段恋爱,那位女孩后来进了修道院。这些作品中最为野心勃勃的要数《Ultimos Ritos》了,作品的灵感来自于圣十字若望(St. John of the Cross)的作品。1974年,该作在荷兰艺术节举行首演,然而由于磁带故障,首演宣告失败。

1972年,塔文纳应邀为巴里(JM Barrie)的新剧《玛丽·罗丝》谱写配乐,由此结识该剧女主演米娅·法罗,他们两人维持着终生的友谊。

作曲家本杰明·布里顿也十分欣赏塔文纳。在他的建议下,科文特花园皇家歌剧院委托塔文纳创作一部歌剧。塔文纳选择了圣女小德兰(St. Thérèse of Lisieux)的故事作为主题。传说小德兰因为看见圣母的幻象而重病自愈,但后来年仅二十四岁就因肺结核去世。塔文纳为寻找一位词作者耗费了大量时间,终于在1976年完成了这部作品,取名《小德兰》(Thérèse)。但是这部歌剧直到1979年10月才被搬上舞台。塔文纳曾经希望已经与他合作多次的美国女高音伊利斯·罗斯(Elise Ross)演唱小德兰,但是在排练时他认为罗斯的声音太小,于是终止了合作。

塔文纳还曾希望塞蒙·莱托(后者与伊利斯·罗斯有过一段婚姻)指挥这部歌剧,但是科文特花园歌剧院认为莱托太过年轻,转而任用了爱德华·唐斯(Edward Downes)指挥。后来唐斯表示,他对那位作曲家和歌剧均毫无印象。公众和评论界都不喜欢这部歌剧,有人评价道“这是单调沉闷的重复”。此后这部歌剧没有被搬上舞台,直到1991年,圣三一音乐学院(Trinity College of Music)才再次演出此剧。

塔文纳当时和阿丽亚娜·斯塔西诺普洛斯(Arianna Stassinopoulos,后来成为《赫芬顿邮报》创始人之一)的妹妹阿加皮(Agapi)关系密切,两人还一同在电视电影中出镜。通过阿加皮,塔文纳结识了二十二岁的希腊女子维多利亚·马拉戈普洛(Victoria Maragopoulou)。马拉戈普洛就读于英国皇家芭蕾学校,她带塔文纳去希腊,尽管塔文纳恨透了那次旅行。两人于1974年11月结婚。

虽然塔文纳的父亲为这对新人在伦敦温布利公园购置了一处新房,但是塔文纳拒绝离开他母亲。他甚至没有计划度蜜月,在婚后第二天早晨就回到桌前继续作曲。丈夫的酗酒等一系列问题让维多利亚倍感沮丧,八个月后,她离开了他。之后他们仍然见面,但几年后还是办理了离婚手续。

尽管塔文纳对希腊印象不佳,但后来他逐渐爱上了这个国家。1977年,他皈依东正教。两个月后,他的《圣约翰·克里索斯通的礼拜》(Liturgy of St. John Chrysostom)在伦敦俄罗斯大教堂上演。

首部歌剧失利后,塔文纳为男高音彼得·皮尔斯创作了一部声乐套曲。1980年6月,该作在阿尔德堡首演结束后,塔文纳驾驶着他的劳斯莱斯在返回伦敦途中突发中风。这次中风对他的左臂和左手影响很大,虽然他恢复了演奏钢琴的能力,但是他的声带受到了永久性的损伤。

为了把一首八世纪的礼拜诗歌谱成曲,塔文纳找到了歌词的译者提克拉修女。提克拉修女是北约克郡一所希腊东正教修道院的院长,后来她帮助塔文纳撰写了多部作品的歌词,其中包括《我们必得见他的真体》(We Shall See Him As He Is)。

二十世纪八十年代,塔文纳的重要作品还有用阿赫玛托娃诗作谱写而成的《阿赫玛托娃:安魂曲》(Akhmatova: Requiem)、由塔利斯学者合唱团首演的《道莎》(Doxa)以及根据英国诗人威廉·布莱克的《羔羊》(The Lamb)谱写的同名作品。

早在1987年,大提琴家史蒂芬·依瑟利斯(Steven Isserlis)就邀请塔文纳为自己创作一部作品。提克拉修女建议塔文纳选择东正教的“保护面纱节”作为主题。八个月后,塔文纳完成了一部为独奏大提琴和弦乐而写的作品,时长四十五分钟,他将之命名为《保护面纱》(The Protecting Veil)。1989年,《保护面纱》由伦敦交响乐团在BBC逍遥音乐节上首演,为塔文纳赢得了新的听众。1992年,这份录音终于发行,连续几周夺得最畅销古典唱片冠军,并且获得了留声机大奖“最佳现代作品”唱片奖。

1991年,备受马凡氏综合征折磨的塔文纳接受了一次主动脉修复手术。在康复期间,他为第一百届逍遥音乐节创作了一部大型声乐作品《启示录》(The Apocalypse)。同年,他与玛丽安娜·沙弗尔(Maryanna Schaefer)结婚,两人最初相遇是在1985年。玛丽安娜在提克拉修女介绍下也皈依了东正教。这段婚姻持续到塔文纳去世,两人育有一子二女。

1992年,塔文纳参加了在阿尔德堡音乐节举行的歌剧《埃及的玛丽》(Mary of Egypt)首演。1993年,他被授予阿波罗奖,以表彰他对希腊文化做出的贡献,他也是获此殊荣的第一位非希腊裔人。

塔文纳的作品见证了不少历史时刻,也与许多著名的地标联系在一起。最令人铭记的要数1997年夏天,在戴安娜王妃的葬礼上,塔文纳的《雅典娜之歌》在威斯敏斯特教堂久久回荡,他的作品也因此获得了更广泛的知名度。

1994年,在塔文纳五十大寿之际,BBC广播三台为他的作品制作了长达四天的特别节目作为贺礼,节目中包括了来自威斯敏斯特教堂、威斯敏斯特主教座堂以及巴比肯艺术中心的演出转播。

2000年新年前夜,塔文纳的一部短小作品在位于格林尼治的千禧巨蛋(Millennium Dome)上演;他的大篇幅清唱剧《堕落与复活》(Fall and Resurrection)作于1997年,献给威尔士亲王查尔斯,于2000年1月4日在伦敦圣保罗大教堂首演,查尔斯本人也在观众之列。同年塔文纳被授予爵士头衔。

进入新世纪后,塔文纳对瑞士哲学家绍恩(Frithjof Schuon)的普救哲学产生兴趣,创作了《神殿面纱》(The Veil of the Temple)、《耶路撒冷挽歌》(Lament for Jerusalem)、《黎明赞美诗》(Hymn of Dawn)等作品。作品中包含了印度教、苏非派、基督教、犹太教等多文化背景的歌词以及美国印第安人的音乐素材。他还与英国现代舞蹈家韦恩·麦克雷戈(Wayne McGregor)创立的兰登舞蹈团合作,创作了一部大型声乐作品《美丽的名字》(The Beautiful Names)。

2013年6月,塔文纳在曼彻斯特国际艺术节首演了三部新作。这三部作品全部是他在一场心脏病后完成的,其中包括一部根据俄国作家托尔斯泰的短篇故事《伊凡·伊里奇之死》创作的作品,这个故事的主角正是在窥见死亡的空虚之时,寻找着自我救赎。当时塔文纳对BBC说:“当我在瑞士病倒的时候,我第一次意识到,自己曾经拥有的那种宗教热忱,已经消失不见了。”他继续说道:“我的作曲能力也是如此。我有差不多三年什么事都没做了,我就想躺在一个黑暗的房间里。然后信仰以另一种方式回归——我的作曲。我认为我的一生很幸运,因为我的作曲和信仰总是联系在一起。”“病痛从某种程度上说是种极乐。持续的痛苦让我无比感激活着的每时每刻。”他似乎从艰难的现实中找到了快乐。

塔文纳的作品从本质上来说是宗教音乐,他希望自己的作品能够超越人们传统的认知,抵达一个全新的领域。他曾说:“我想要创作出能代表上帝之声的音乐,那正是我一直尝试去做的。”然而他的音乐并非单纯抚慰人心的良药,他试图唤醒一种巨大的未知,从中传递出怀疑甚至黑暗的情绪。

有评论家认为,塔文纳的音乐不是受到宗教的影响,而仅仅是宗教的一种“替代品”,他的极简主义(minimalism)不过是“为简单的欲望而写的简单的音乐”。

塔文纳本人对这些讽刺挖苦不予理会。他曾经这样说:“准确地说我们生活在一个黑暗的时代,任何事,只要它带有一丝神圣的火光,都值得我们去做,无论它来自何方。”

这番话正是塔文纳自己的写照。他用音乐直面生命的终极问题,乐如其人,引领人们走近他那充满魅力、温和、谦恭与奇想的世界。如今,作曲家已与世长辞,面纱终于落下,他的作品依然如同星辰闪烁光芒。