跨界与流动:中国电视综艺节目明星形象的重构与再生产

2014-03-24孙瑛

孙瑛

摘要 在当前的中国电视综艺节目中,明星成为重要的元素,并以一种跨界和流动的形象重构和再生产来完成电视综艺节目的制作,提供给大众更多的娱乐。本文主要研究的正是在当前中国消费文化语境中电视综艺节目里明星形成重构与再生产,从三个面向来论述明星在电视综艺节目的劳动体现。

关键词 明星形象;电视综艺节目;重构

中图分类号G220 文献标识码A

新世纪以来,包括电视在内的大众传播媒介的经济属性日益鲜明,其对大众文化的流行与入侵表现出的欲拒还休的暖昧态度更是直接导致了大众传媒“偶像”的历史性变革,一大批活跃于影视、歌舞、体育、网络界的各色明星逐渐取代了传统的生产型英雄(如劳动模范、战斗英雄、科学家等)而一跃“成为世俗的乌托邦中的新神”。而大众文化在为大众传媒提供最充沛的娱乐资源的同时,也将自己属意的明星范式不着痕迹地巧妙融合在了兼具其传播载体与组成要素双重身份的大众传媒中。这其中,当代中国电视综艺节目的表现极具典型性。电视综艺节目一方面能够迅速捧红一位明星,另一方面,明星也被电视节目“使用和满足”,以增强传播效果。

事实上,在媒介文化领域里,“明星是一个具有辐射性的研究新基点,一条对媒介文化的思考线索。从明星这一研究基点出发能从整体上形成对媒介文化的观照,并为审视当代社会和文化提供一种洞察力”。在《关键概念:传播与文化研究辞典》一书中,“明星”一词被定义为“由于在银幕上与其他媒介上的公开表演而出名,并被视为各种文化群体之内与之间重要象征的个体”。他们由于在各自领域(如影视表演、歌舞、主持、广告、体育等)的才华以及借助大众媒体的表演而成为大众所知的“明星”。随着大众消费文化的勃兴,我们也会发现在新时期的大众传媒里建构明星形象的一个突出性的变化就是流动与跨界,即明星离开其专业领域开始穿梭于不同的媒介形态和媒介文本中,使得明星形象成为一种多元文本互相指涉后的产物。加上中国电视行业娱乐特性日益突出,各大电视台对明星的使用和争夺也就愈加明显。本文主要研究的正是在当前中国消费文化语境中电视综艺节目里明星形成重构与再生产。

一、明星转型成为评审

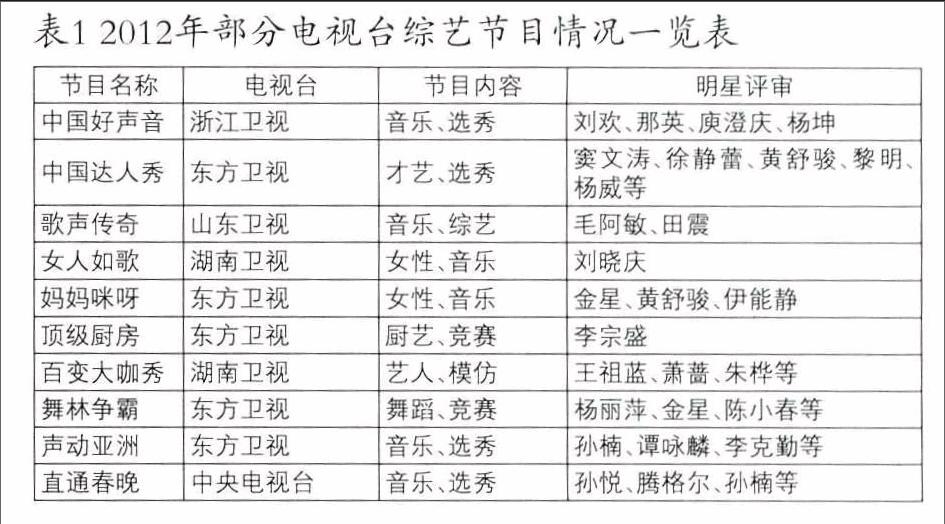

当前中国电视综艺节目竞争激烈,各大地方卫视在收视率的压力下群雄逐鹿。2005年湖南卫视《超级女生》引爆中国真人秀节目的导火索,使得选秀类节目成为2005年以降中国电视屏幕上最蔚为奇观的电视综艺节目类型。作为才艺选秀类节目,为了增强节目的权威性和公信力,《超级女生》在节目中设置了明星评审,他们以其专业性的知识、经验以及现场表现能力,与那些选秀明星们同样凭借电视媒体这个强势的大众平台一炮走红,其中柯以敏、黑楠(网友戏称“柯南组合”)最为有名。作为评审,他们使得自己的曝光率(几乎每周在电视上出现一次)高涨,知名度也迅速增加,通过电视媒体使得其明星形象反复出现并达到一种叠加效果,完成其明星形象的再生产以及重构,有一些明星开始迎来自己事业的第二春。一方面,明星被综艺节目以评审身份“使用和满足”,以增加选秀节目的权威性和公正性,并靠这些有表现力的明星评审提升电视节目的可看性和收视率;另一方面,明星凭借电视这个大众媒介以及综艺娱乐这个最受欢迎的节目类型而完成自己形象的再生产,与电视台达成一种双赢式的“共谋”。自此,明星们开始频繁出现在各大电视台选秀类节目的评审席,他们发挥着点评选手表现、投票参与决定选手去留的功能,以“老师”、“导师”的权威性的“过来人”的姿态出现,更主要的是,他们与选手、主持人以及评审之间的互动为节目带来更多的趣味性、话题性,包小柏、杨二车娜姆、周立波、伊能静、高晓松等明星成为近些年来最受大众关注的评审。而随着中国电视综艺节目竞争的加剧,有影响力、权威性以及表现力的明星正在被各大电视台抢夺成为节目的评审。仅2012年,中国多家电视台有影响力的综艺选秀节目几乎都采用了重量级且有影响力的明星评审(表1),2013年东方卫视的《舞林争霸》更是邀请到了杨丽萍、金星、陈小春、方俊等舞蹈界的明星作为评审。

如果说电视台“使用”明星正是为“满足”其节目内容的需要,那么明星们为何愿意离开其专业领域的表演而加入电视节目的制作呢?这是因为明星们也发现通过评审身份的表演除了能够换取经济价值的利润回报外,更重要的是能够完成其明星形象的重构,然而再回馈到将来的表演中。我们以《中国好声音》为例,这档2012年最为红火的电视节目使得四位评审老师再次走入观众视野,他们以其在音乐方面的专业性、自然亲和的表现力获得观众的喜爱并红极一时。为了邀请他们加入节目,节目组开出高额的出场费,而在后期的电视中,观众能够观察到这四位明星凭借其公开亮相的评审身份建构了其在音乐表演领域之外极富个性化、有魅力的个人形象:知性稳重的刘欢、幽默机灵的庾澄庆、爽朗大气的那英、感性可爱的杨坤,这些形象叠加上其音乐方面的明星形象,更能够吸引大众的消费,使其回馈到未来的表演中,换取更为长远的经济价值。在节目播出的同期以及后期,四位评委导师都进行了其演唱会的演出,尤其是杨坤的“32场”演唱会因为其在节目中屡次提及而变得家喻户晓。

当然,明星转型成为评审身份完成其明星形象的叠加时,其实也是一种双刃剑的行为。他们一方面可以通过其在媒体出现次数的频繁有利于大众形成记忆并加深印象,同时也通过其在媒体上所表现正面的、良好的形象使其获得大众的好感从而以获得明星形象的长久确立。但另一方面,通过长期在媒体曝光,明星以往较为神秘而固定的形象会被放大,尤其是较为私人化、个性化的一面会被更多的观众所熟知,如果明星一旦在评审席表现出了不太良好的一面,其在专业领域的明星形象也会被颠覆和摧毁,从而失去观众(粉丝)的支持。早期的选秀节目中,一些明星评审靠“毒舌”点评以博出位,甚至为配合节目效果不惜造假、与其他评审争斗,如2007年重庆卫视《第一次心动》中评审柯以敏与杨二车娜姆在节目中的“唇枪舌战”所带来的恶劣影响,不仅使得该节目被广电总局紧急叫停,也导致二人的明星形象被损害,之后再无出现在电视屏幕中,事业上受挫。因此,近些年来的明星评审开始日益以专业点评、亲和柔情的面目为现,在点评选手的时候也多以鼓励为主。

二、明星的真人秀表演

随着目前中国电视格局的激烈竞争、真人秀节目的大力发展,明星真人秀也成为新时期中国电视娱乐节目中的新宠。明星本身具有一定的名人效应,本身就是个话题,他们有吸引力、号召力以及个人魅力,能够为媒体创造更大的轰动效应,并且能以自己个人的亲和力,增进观众对媒体的信任,提高媒体的美誉度。作为一种资源,他们所具有的显著性和趣味性,具有很大的新闻价值,是媒体和受众关注的焦点,也成为媒体争夺的资源。因此,让明星参与到真人秀节目成为当下电视娱乐节目制造卖点的一大法宝。明星真人秀节目将明星资源运用到真实竞赛单元里,实际上是把真人秀节目嫁接到传统娱乐节目上,但相比于传统娱乐节目,明星真人秀节目中明星的状态更加真实,媒体对明星资源的创新性使用,实现了传统娱乐节目不可企及的真实的传播效果。这类节目可以简单分为两种:

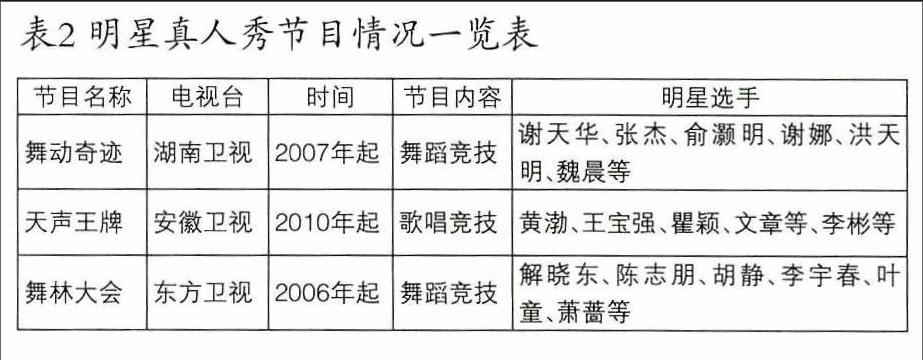

一是明星离开其专业领域的非专业竞赛表演。按照传统的概念,明星是在其专业领域所拥有的才华以及所获得的成就而成为明星,是这种专业性的东西使其区别于普罗大众而拥有了一定的光芒。但是大多数的明星真人秀节目让这些明星放弃其专业领域的才能而回到“普通人”身份进行竞赛,让观众看到他们多方面的才华以及为非专业领域的竞技所付出的努力、坚持的美好品质,从而为其明星形象加分,使大众在所有与之有关的文本中形成对其明星形象的认知和记忆。明星在不同领域或多领域里的流动与跨界,使其知名度不断提升,明星形象也在叠加中更富有魅力。近些年中,最为有名的此类节目有《天声王牌》(安徽卫视)、《名声大震》(湖南卫视)、《舞林大会》(东方卫视)、《舞林争霸》(东方卫视)等(表2)。在这些节目中,非歌唱明星参加歌唱竞技节目,非舞蹈明星参加舞蹈竞技,他们一方面与“草根选秀”一样拥有不确定和戏剧性,另一方面又因为其本身的明星身份而拥有其话题性和可看性。

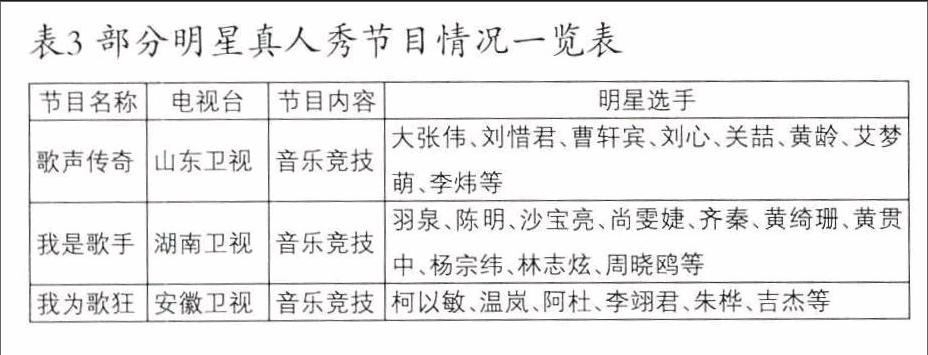

二是明星在其专业领域里进行真实竞技。这是明星真人秀节目新发展与趋势。明星已经在自己专业领域获得一定的成就,但是真人秀节目要求他们回归到原点,进行“回炉”式真实性的比拼,由现场观众进行投票决定明星们的去留,这打破了传统选秀节目由明星来决定普通人的格局,使得电视彻底发挥其大众媒体的特性。但是要求明星们放下其明星的位置和架子去接受大众的评比以及接受被淘汰掉的结局,让明星从世俗神话的扮演者回到凡人,这无疑是一个挑战。但也正因为如此,节目就更讲求明星的专业实力。反过来说,当节目标榜是实力竞争的时候,能够有勇气参加节目的明星首先就证明并再次确定其实力派的地位。因此,电视节目与明星之间相互“利用”:电视节目需要实力明星的精彩表演以完成其娱乐、综艺功能的实现,而明星也借助电视媒体从而进行自己专业实力的证明以及明星形象的确认。如果说2012年山东卫视的《歌声传奇》中,各种年轻歌手在节目中进行比拼算是此类真人秀节目的滥觞的话,那么湖南卫视的《我是歌手》则是最为典型的代表。该节目引进韩国电视的原版版权,每期有7位实力歌手进行比拼,两周淘汰一名,然后再补位一名继续竞争。节目一经推出,引起观众的巨大关注。这些明星们重新进入观众视线,观众在获得音乐享受的同时,也开始对他们的明星形象进行新的认知(表3)。因此,部分选手在参加此类节目后声名大震,如黄绮珊就是该节目获益最多的明星,参加节目之后,其商演价格已经被炒到45万,是原先的20倍左右。

三、明星作为一种商品化的劳动

从营销学的角度来说,明星即一种可供大众消费的娱乐产品或商品。明星正是因为具有商业性的价值才能称之为明星。这种经济意义尚的交换价值和使用价值,使明星成为一个物化的商品。在当前的电视娱乐节目中,他们作为劳工,进行一定的生产劳动,参与到节目里,通过体现一整套特定的期望,并延伸出某种特定的快感,成为电视台给观众提供可预期保证的基本手段之一,明星也因此成为当前电视工业资本化的运作以及生产链中的一个元素。他们服从和服务于电视节目的需求,无法更大发挥个人的主观能动性。他们之所以愿意接受电视节目制作人的召唤、操控以及卖力的演出,最主要的是因为他们想通过劳动来换取经济报酬。他们类似工厂里的工人计件收费一样,通过自己的每一场的演出来获得经济价值。

随着两岸电视合作的密切,内地电视制作与文化理念也深受台湾地区影响,电视综艺、娱乐节目也急需一些有表现力、档期以及较为廉价的明星加入,因此近些年里,明星作为“通告艺人”进行劳动以换取经济回报在中国内地电视中现象也较为普遍,比如大张伟、贾玲、白凯南等人。在此,我们以大张伟为例,作为花儿乐队主唱,乐队解散后他频繁参与各大综艺节目,仅2012年他就在《歌声传奇》、《百变大咖秀》、《快乐大本营》、《黄金年代》、《年代秀》等栏目中多次亮相,由于其前乐队主唱的身份、机智灵活的反应能力以及极强的现场表现力,使得他成为众多栏目编导、制作人经常邀请的明星,也成为电视节目的收视法宝。对于大张伟来说,他凭借自己以上的特性重构了自己的明星形象,并从摇滚主唱的身份转型为“通告艺人”,通过自己的生产劳动,在其离开专业领域的表演之外获得经济上的回报。2013年,中国电视荧幕上最具争议的莫过于“跳水”节目,一批明星们在江苏卫视的《星跳水立方》和浙江卫视的《中国星跳跃》里“水花四溅”,以辛苦的劳动和“博命”的姿态完成演艺圈的生产一劳动过程。在《百变大咖秀》中,大张伟几乎作为固定班底出现在节目中,用心地模仿了胡彦斌、易中天、付笛声、罗大佑、毛阿敏、selinna、朴树、张震岳、刘欢、蔡琴、吴宗宪等明星,以自己的才华与敬业精神使得电视节目更具有可看性,同时也获得了其在演艺圈生存的资本。

参考文献

[1]陈刚.大众文化与当代乌托邦[M].北京:作家出版社,1996:70.

[2]岳璐.当代中国大众传媒的明星生产与消费[M].湖南:岳麓书社,2009:8.

[3](美)约翰·费斯克等著.李彬译注.关键概念:传播与文化研究辞典[M].北京:新华出版社,2004:270.

[4]数据来自新浪娱乐新闻,2013年2月17日,http:∥ent.sina.com.cn/y/2013-02-17/17493858175.shtml