武落钟离山地望新考

2014-03-22谷斌

谷斌

(湖北省恩施电视台,湖北 恩施,445000)

武落钟离山地望新考

谷斌

(湖北省恩施电视台,湖北 恩施,445000)

武落钟离山地望考证是目前学术界讨论的热点之一。史料记载,巴人先祖廪君出于武落钟离山。千百年来,民间也一直有相关的地名与之对应。然而,到20世纪80年代,人们却发现难觅其踪。后来,虽然不断有人声称发现了武落钟离山,但质疑之声也不绝于耳。这里拟从史料记载的武落钟离山的地名沿革、方位、地貌特点等方面,对其地望做进一步的探究。

巴人;武落钟离山;廪君;难留城;三里城

史料记载,巴人先祖廪君出于夷水 (今鄂西清江)之滨的武落钟离山,这并不仅是一种神话传说,千百年来,民间也一直有相关的地名与之对应。然而,到20世纪80年代,当人们开始寻找它的时候,却发现早已不知其踪。后来,虽然不断有人声称发现了武落钟离山,但质疑之声也不绝于耳。这座古代巴人心目中的圣山究竟在哪里?这里拟从史料记载的武落钟离山的地名沿革、方位、地貌特点等方面,对其地望做进一步的探究。

一、武落钟离山的地名沿革及地望考证

“武落钟离山”这个地名最早见于先秦时期相传由史官修撰的 《世本》,该书早已佚失,只有部分内容散见于各种典籍。南朝刘宋时期范晔所撰的 《后汉书》记载:“巴郡南郡蛮,本有五姓:巴氏、樊氏、瞫氏、相氏、郑氏。皆出于武落钟离山。其山有赤黑二穴,巴氏之子生于赤穴……是为廪君。”[1]2840虽然范晔没有说明以上文字的出处,但唐代李贤在注释里交代得很清楚:“此已上并见 《代本》也。”[1](唐代避唐太宗李世民讳,《世本》改称 《代本》)注者还引述南朝盛弘之所撰 《荆州记》记载:“昔廪君浮夷水,射盐神于阳石之上,案今施州清江县水一名盐水,源出清江县西都亭山。”又引 《荆州图副》载:“县西一独山有石穴……”[1]2840“独山”即武落钟离山。显然,人们当时并不认为这是一个虚构的故事,“廪君”不仅真有其人,“射盐神”也真有其事,更重要的是武落钟离山真有其地。

在相当长的一段历史时期内,武落钟离山又名难留城。为什么叫难留城呢?据史料记载,因这座山的东北面有一个地势险要且可容纳数百人避难的山洞而得名。难留城最早见于东晋袁山松所著 《宜都记》,文云:“自盐水西北行五十余里,有一山,独立峻绝, 名为难留城。”[2]34此后, 《荆州记》《水经注》《太平寰宇记》《宜昌府志》《长阳县志》等史志均有引载,武落钟离山逐渐为难留城、难留山或难留城山所取代。

关于难留城的地貌特征,《水经注·夷水》的描写较为详实,“夷水东径难留城南,城即山也,独立峻绝,西面上里余得石穴,把火行百许步,得二大石碛,并立穴中,相去一丈,俗名阴阳石……东北面又有石室,可容数百人,每乱,民入室避贼,无可攻理,因名难留城也”[3]863。其他史籍关于难留城的记载与 《水经注》的记载基本一致,山形“独立峻绝”,西面石穴有 “阴阳石”,东北面有“避难石室”等,这说明古人在相当长的时间内对难留城的方位、地貌及其来历并没有争议。直到清末民初,著名历史地理学家杨守敬还在其所著的《水经注图》上,对难留城作了明确标注。

然而,在19世纪末20世纪初,由于兵匪战乱席卷中国大地,武落钟离山和难留城这两个地名逐渐地被人遗忘,就连世代生活在清江流域的本地人也不知这座山的具体方位。当人们再次想起要去寻找它的时候,历史的时钟已经指向了20世纪80年代,时任湖北省长阳县图书馆馆长的张希周在 《四川大学学报》(哲学社会科学版)1982年第1期发表论文 《试论古代巴人发源于湖北长阳佷山》,称“佷山及其附近几个峰峦的总称便叫武落钟离山。”长阳寻找武落钟离山是在该县争取成立土家族自治县的大背景下推进的,当地政府在人、财、物等方面都给予了大量的投入。“一九八〇年,湖北长阳县成立地名办公室,结合地名普查调查古代巴人遗址、遗物和遗风。在全县范围内,考察了七千多个地名,终于在一九八一年三月三日发现了武落钟离山。原来该山就是汉代相当有名的佷山。”[4]在这段文字中,“发现”一词值得注意,说明武落钟离山的地名沿革的确存在断层,后来 “佷山说”引起了史学界的广泛关注,其观点至今仍为研究巴文化的许多学者所引用。

就在人们以为这个历史遗留问题已经 “顺利解决”的时候,武落钟离山地望考证问题又掀波澜。1983年,曾参加清江流域文物调查工作的黄道华(曾任枝江博物馆馆长)撰文对张希周的 “新发现”提出质疑,认为张希周所述 “巴人遗迹”与其调查结果不符,并提出 “清江上游 (长阳县境内)的柘洞,有可能是被古代先民利用过的洞穴。”[5]这为后来者探寻武落钟离山提供了新的线索。2005年,武汉大学宫哲兵在 《中南民族大学学报》(人文社会科学版)2005年第1期上发表论文 《廪君巴人发源地 “武落钟离山”新考——兼论 “赤、黑二穴”在长阳柳山》,认为佷山即武落钟离山的观点不能成立,并提出新的观点——长阳西部今柳山为武落钟离山所在地。

柳山即武落钟离山的观点在长阳县引起了较大的反响,因为在此之前,佷山经过数十年的经营,已经成为一个知名的旅游景点,佷山即武落钟离山的观点已得到当地政府和文化界的认可。2010年,长阳县地方志办公室的习明山撰文对宫哲兵的观点逐条地进行反驳,“认为柳山即武落钟离山的观点还存在重大疑点,值得商榷。”[6]仍然维护佷山即武落钟离山的观点。

当武落钟离山 “佷山说”和 “柳山说”论战正酣时,一个更新的观点又出现了。2009年6月13日,巴东县水布垭镇中心学校校长郑国晋在 《恩施日报》发表文章 《武落钟离山应是水布垭的三里城》,这一观点在学术界引起了更强烈的反响。同时也引来不少质疑的声音,认为三里城的地貌特征不具 “唯一性”,三里城没有出土 “早期巴人的遗存”等。

我们认为,不论是 “佷山说”“柳山说”还是“三里城说”,都持之有据,都有一定的道理,但以上观点不可能都正确,也许有对有错,也许都不正确,那么,有没有一种观点更符合或更接近史料的记载呢?

二、长阳佷山、柳山不是武落钟离山

“佷山说”“柳山说”都认可难留城即武落钟离山,但在方位和地貌特征上,却与难留城的相关记载对不上号。

(一)佷山不是武落钟离山

佷山本来是长阳历史上数一数二的名山。西汉初年,古长阳地设佷山县,佷山县因佷山而得名,其县治与佷山隔江相望,今地名州衙坪。此后,佷山在史志中出现的频率并不比难留城少,但自古至今,没有任何史书明确地记载佷山就是难留城。下面,我们就从方位、地貌及地下文物等方面谈谈佷山为什么不是武落钟离山?

首先,佷山与难留城的方位不符。“佷山说”首先遇到的问题就是方位不对。张希周在论证武落钟离山的方位时,最重要的依据就是北宋初期的《太平寰宇记》,其卷147载:“武落山一名难留山,距县西北七十八里,本廪君所出也。”他认为,基于长阳县治宋初已迁至今长阳县城龙舟坪镇,因此应该从龙舟坪往西北方向寻找难留山,其考察结果就是 “今日考核此山 (佷山)的总方位和绝对距离(水路)完全相符。”[4]

事实果真是这样吗?《太平寰宇记》的相关记载是:“廪君种。不知何代。初有巴、樊、曋 (音审)、相、郑五姓,皆出于武落钟离山 (原注:今峡州巴山县)。”[7]卷178南蛮三“廪君“条,3397这段文字的注释明确地记载武落钟离山在 “今峡州巴山县”。《新唐书》卷40载:“长阳,本隶南郡。武德四年(621年)以县置睦州,并置巴山、盐水二县。八年 (625年)州废,省盐水,以长阳、巴山隶东松州,州废来属,天宝八载 (749年),省巴山入长阳。”[8]1028也就是说,巴山县从设置到废除均在唐代,“今峡州巴山县”显然是典型的唐人说法。由此可见,峡州巴山县的县治不可能是宋代的长阳县城龙舟坪。

巴山县的县治究竟在哪里?《宜昌府志》载:“巴山废县,在县西九十里,唐武德 (618-626年)置。今其地仍名为巴山,治形无存”[2]99。 《长阳县志》也记载得非常清楚,“长阳在夷陵州西南八十里,本汉佷山县,属武陵郡,隋改名长杨,唐改杨为阳,其故城即今治西七十里,废巴山县,即古捍关。”[9]449古捍关所在地就是古巴山县治,今考其地名仍叫巴山,附近还有巴山村。因此,难留城的准确位置应该在巴山以西的地方去寻找。

据 《水经注》载:“夷水东径难留城南……”[3],说明武落钟离山在清江北岸。清同治三年 (1864年)编纂的 《宜昌府志》在同一页将武落钟离山与佷山单列记载,一座在县西北200余里,一座在县西北80里[2]34。清末民初的宜都籍著名历史地理学家杨守敬也在其 《水经注图》上将两座山作了单列记载,以更直观的方式,将难留城标注在温泉以西的清江北岸,佷山则标注在温泉以东的清江南岸(如图一)[10]410。以上史料均说明武落钟离山与佷山是两座不同的山。

图一 杨守敬 《水经注图》将难留城与佷山单列记载

其次,与难留城的地貌不符。史籍记载,难留城西面有阴阳石,东北面有可容数百人的避难山洞,佷山有没有相应的地理标识呢?

没有避难山洞。佷山位于长阳中东部的都镇湾附近,与佷山县故城州衙坪隔江相望,主峰海拔仅397.5m,称此山 “独立峻绝”的确有些夸张,更重要的是,在此山的东北面根本就没有可容纳数百人且地势险要的山洞。因此,这里自然也不会成为当地民众避难的首选之地,称佷山即难留城与其来历不符。

阴阳石与史料记载不符。阴阳石也是难留城的一个重要标识,张希周在佷山找到的阴阳石是个什么样子呢?“阴阳石,长约三十米,宽近二十米,高七、八米,是一块天然石盖,构成三个石穴……这块巨石大半部常燥,仅小半部常阴湿渗水,故名阴阳石。”[4]我们把张希周的叙述与史料的记载作一简单的对照,就会发现其中的问题,俗话说:“阴阳石,天地生一双。”先不说石穴的方位是否正确,仅并立穴中的 “二大石碛”就与 “一块天然石盖”明显不符。

佷山没有发现早期巴人文化遗存。张希周称在佷山上还发现有很多如 “巴人符号、天然石斧、虎钮錞于”等巴人遗存,这些 “遗存”是不是早期巴人留下的呢?对此,曾任枝江博物馆馆长的黄道华在实地考察后这样认为,“张希周同志在佷山脚下固仓坪找到的所谓 ‘巴人遗迹’,实际上是魏晋南北朝时的长方形券顶砖室墓,张将墓砖上的几何形纹饰当作巴人的 ‘文字符号’,这是由于不了解汉魏砖室墓墓砖的基本特征”[5]。

在佷山,唯一与巴人有关的遗物是一件虎钮錞于,但这已是战国时期的巴人青铜器,与早期巴人无关。

(二)柳山不是武落钟离山

为寻找真正的武落钟离山,武汉大学宫哲兵查阅了大量的文史资料,也做了大量的艰苦细致的田野调查工作,他一直找到长阳县的最西边——盐井寺 (盐池河),认为柳山才是难留城即武落钟离山。应该说,这个结论离历史真相更近了一步,但柳山也不是史料记载的武落钟离山。

首先,柳山与难留城的方位不符。“柳山说”首先遇到的问题也是与史料记载的方位不符,柳山就是今盐井寺东边的那座山,这一带早年以产盐而远近闻名。故我们要弄清武落钟离山的方位就有必要确定盐阳的位置。

清江在不同的河段有不同的名称,流经盐井寺的清江段又名盐水。清同治 《宜昌府志》载:“盐井寺下即盐水,温泉在焉。”[2]100现在,这里还有一远近闻名的温泉山庄。古人以 “山南水北为阳”。盐水以北地区 (今盐井寺一带)称作盐阳是合乎情理的,现在研究巴文化的学者 (包括宫哲兵、张希周)也大多认同古盐阳即盐井寺一带的观点。

《水经注》对清江的流向及经过的地点记载清楚:“夷水自沙渠入县……东径难留城南……夷水又东与温泉三水合……”[3]864。由此可见,难留城位于盐水温泉以西,还有一段史料也可以证明这一点。东晋 《宜都记》载:“自盐水西北行五十余里,有一山,独立峻绝,名为难留城。”按长阳的建置沿革,东晋时期尚无盐水县,盐水县于唐武德二年(619年)设置,因而文中的 “盐水”并不是县治,而是地名——今盐池河。盐池河西距巴东县界不足5里,很明显,向西北行50余里,难留城已不在长阳县境内。

“柳山说”最大的不足在于将武落钟离山与盐阳地名重叠甚至东移,使廪君与盐水神女同居一山甚至同居一穴,从而无法解释 《水经注》中记载的“(廪君)乃乘土舟,从夷水下至盐阳”[3]863,然后射杀盐水神女的这一段历史。

其次,与难留城的地貌特征不符。宫哲兵认为“柳山是难留水的山,所以称为难留山。”[11]前文已经介绍,难留城因其东北面有一避难山洞而得名,故这种解释与史籍记载明显不符。另外,宫哲兵认为盐池以东约2km的榨洞是赤穴,并认为洞中的两根石柱为阴阳石,从方位上看,也明显与史料记载不符。实际上,史料记载廪君所居的赤穴,与西面有阴阳石的石穴以及东北面的避难石室各为一洞,不能混为一谈。

最后,难留城是一座孤山而不是山脉。2010年,宫哲兵又修正了自己的观点,认为 “武落钟离山应该是由许多山组成的山脉,柳山一带是武落钟离山的山峰,巴东水布垭大坝、长阳柳山、榨洞、盐池河、招徕河属于武落钟离山的中心地区,香炉石、白虎垅都属于武落钟离山的范围。”[12]2012年底,宫哲兵再次撰文指出:“长阳西部与整个巴东南部的清江北岸,都是难留城山的范围。”[13]我们认为,这种人为地扩大武落钟离山范围的方法并不可取,他定义的所谓 “武落钟离山”,称作廪君巴人的发源地或许更贴切一些,而我们现在要寻找的是史料记载的廪君出生地——武落钟离山,这是两个不同的概念。从史料记载,难留城必称其 “独立峻绝”也可以看出,难留城是一座山,而不是现代人所称的山脉。南朝范晔 《后汉书》引 《荆州图副》载:“县西一独山有石穴,有二大石并立穴中,相去可一丈,俗名为阴阳石。”[1]这座有阴阳石的“独山”,指的显然就是武落钟离山。

从20世纪80年代初,长阳的文史工作者开始寻找武落钟离山,至今已经整整30年了,其间很多人付出了艰辛的努力,如提出长阳 “佷山说”的张希周、提出 “柳山说”的宫哲兵以及提出巴东 “三里城说”的郑国晋,不论他们的观点是否正确,他们努力探求历史真相的精神都值得我们尊重,正是因为他们的不懈努力,才使更多人开始关注武落钟离山,才让我们今天一步步地接近事实的真相。

三、巴东三里城才是史料记载的武落钟离山

对于郑国晋提出的 “三里城说”,我们经过查阅史料和多次实地考察,认为其论点是成立的,但是在论据上还存在一些需要完善的地方。

(一)三里城与难留城的方位基本相符

唐代以后,古长阳的县名和治所经历了多次变迁,巴山县故城在古捍关,今长阳县巴山一带;宋以后长阳县城在今龙舟坪,一直延续至今。正因为如此,关于难留山的位置,史书上主要有两种说法。一种是 《太平寰宇记》记载的 “难留山距县西北七十八里。”另一种说法是 “难留城山,县西北二百余里,一名武落钟离山,交施南、建始界。”[12]34由于巴山县存续的时间相对较短,清代及其以后的《宜昌府志》《长阳县志》一般采用后一种说法。但是200余里也只是一个大致的距离,我们无法以此计算出难留城的准确位置。

前文已经介绍,古地名盐池河又称盐水,这里西距巴东县界不足5里。东晋袁山松 《宜都记》载:“自盐水西北行五十余里,有一山,独立峻绝,名为难留城。”按此推算,难留城当在巴东县境内。因为古代8寸为1尺,10尺为1丈,150丈为1里。东晋时候的50余里,相当于今天35-40里的距离。而三里城东距盐池河约20公里,这与史料记载难留城与盐水的距离基本吻合。

(二)三里城与难留城的地貌特征相符

1.“独立峻绝”的三里城。如果说在清江中游地区有哪一座山 “独立峻绝”,应该首推巴东县水布垭镇境内的三里城。三里城位于清江北岸,主峰海拔1 248m,山顶面积约2.5km2,山体呈半岛状向南延伸,仅一道狭窄的山梁与外界相通。尽管由于附近的水布垭大坝蓄水,降低了它的相对高度,但我们现在还是可以看到,在桥河和清江的环绕下,巨大的山体三面环水,三面绝壁,高达千米,称得上是一座险峻难攀的 “独山”。

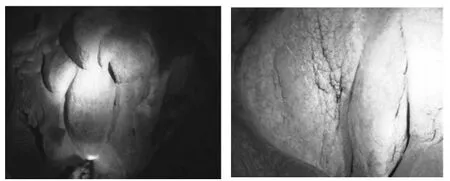

2.东北部有避难山洞。在三里城的东部,清江北岸一处数百米高的悬崖上,确有一个可容纳数百人的出水山洞,洞外不远处有古人留下的灶台、引水槽等生活遗迹。在洞内石壁上,有两排人工开凿的铆孔。据当地村民介绍,这些铆孔是当年用来铺设木板的,以便避难的民众居住。在洞外石壁上,前人所书的 “良民避难”4个大字还有部分字迹依稀可辨。这个避难山洞的存在,用事实证明了 《水经注》等史料记载的真实性,有力地佐证了三里城就是难留城。

图二左 可容数百人的避难山洞 (向勇摄)图二右 山洞右侧前人所书的 “良民避难”四个大字依稀可辨 (向勇摄)

3.西面山洞有阴阳石。阴阳石是难留城的重要标识物,史志上记载的是两大 “石碛”,但具体是个什么样子,谁也说不清。根据我们在互联网上查到的资料,阴阳石又叫雌雄石,由两块酷似男女外生殖器的天然原石组成,现在我国最有名的广东韶关和甘南冶力关的阴阳石都是这种形状。三里城有没有阴阳石?如果有的话,又会是什么样子的呢?

在当地村民的带领下,我们在三里城西面的红岩湾,果真找到了一个有 “阴阳石”的洞穴。我们打着手电走了10m多,看见洞内的确有两个酷似男女外生殖器的石笋并排而立,距离也恰好是 “相去一丈”。据村民们介绍,这就是他们先辈求雨祈晴的 “阴阳石”。

图三 “相去一丈”的 “阴阳石” (谷斌摄)

图四 酷似男女外生殖器的 “阳石”和 “阴石” (谷斌摄)

巧合的是,在盐井寺对岸的桅杆坪遗址出土的大溪文化中晚期遗物中,也有一件 “用墨石制作的男性生殖崇拜物——石祖”[14]79。尽管已残缺不全,但龟头部分保存完好,形态逼真,被发掘者誉为 “石雕佳作”。石祖的出土和阴阳石的发现,说明清江流域的古人类很早就有生殖崇拜的习俗。

四、结语

根据史料对武落钟离山的记载,长阳佷山和柳山无论是从方位还是从地貌特征上看均不相符,唯一符合史料记载的只有巴东三里城,它不仅有难留城特有的标识物 “阴阳石”和 “避难山洞”,而且其方位也与史料的记载完全相符。因此,我们认为,现在有充分的史料依据证明:三里城就是难留城,即史料记载的武落钟离山。

也许还会有人提出质疑,三里城没有出土早期巴人遗存。目前在三里城山体上的确没有发现早期巴人文化遗存,但三里城山脚下的桃符口、南滩河及附近的水布垭大坝一带已发掘出大量夏商时期的巴人文化遗物,说明这一地区也属于早期巴人活动频繁的地区,在这里发现武落钟离山是合乎情理的。从另外一个角度来看,三里城是否发现早期巴人文化遗存,其实并不影响武落钟离山的地望论证,因为现代考古学在中国只有不到100年的历史,而关于武落钟离山的文献记载、民间传说和地名沿革已有数千年的历史,难道说20世纪以前,武落钟离山就不存在吗?这显然是荒谬的。千百年来,武落钟离山一直耸立在清江之滨,耸立在众多巴人后裔的心目中,这是一个不争的事实,尽管它曾短暂淡出过人们的视野,但它从未真正地消失过,因为这不是一个普通的地名,它是古代巴人心目中的圣山,是现代土家人的精神寄托,是一个古老民族的发祥地。

[1][南朝·宋]范晔,著;[唐]李贤注.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[2][清]裴宜喜.宜昌府志[M].宜昌:宜昌雅江印务有限公司,2001.

[3][北魏]郦道元,著;陈桥驿,校.水经注校证[M].北京:中华书局,2007.

[4]张希周.试论古代巴人发源于湖北长阳佷山[J].四川大学学报,1982(1).

[5]黄道华.湖北长阳“巴人阴阳洞”调查所见——兼与张希周同志商榷[J].四川大学学报,1983(3).

[6]习明山.辩柳山即武落钟离山——兼与宫哲兵教授商榷[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2010 (1).

[7][宋]乐史,撰;王文楚,校点.太平寰宇记[M].北京:中华书局,2007.

[8][宋]欧阳修,[宋]宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[9][清]谭大动,纂;陈惟模,修.长阳县志[M].南京:江苏古籍出版社,1866.

[10][清]杨守敬.水经注图[M].北京:中华书局,2009.

[11]宫哲兵.廪君巴人发源地“武落钟离山”新考——兼论“赤、黑二穴”在长阳柳山[J].中南民族大学学报,2005(1).

[12]宫哲兵,贺智斌.武落钟离山在水布垭大坝一带——从一幅古地图分析巴人发祥地[J].湖北民族学院学报,2010(3).

[13]宫哲兵,蔡鹏飞.早期巴人发祥地:清江中游[J].湖北民族学院学报,2012(6).

[14]王善才.清江考古[M].北京:科学出版社,2004.

[责任编辑:丹 涪]

K928.5

A

1674-3652(2014)06-0037-06

2014-08-27

2014年度湖北省社科联“基层社科研究资助”项目(hbssk114jz123)。

谷斌,男(白族),湖北鹤峰人,主任编辑,主要从事中国南方少数民族文化研究。