重庆“非遗”的申遗之路一场看不见硝烟的战役

2014-03-22段毅陈勇简文相黄荣莉

文+段毅 图+陈勇 简文相 黄荣莉

重庆“非遗”的申遗之路一场看不见硝烟的战役

Intangible Cultural Heritages in Chongqing

文+段毅 图+陈勇 简文相 黄荣莉

2009年,重庆剪纸与山西、甘肃等省市的剪纸联合组成的“中国剪纸”申报项目,成功入选了联合国教科文组织《人类口头和非物质遗产代表作名录》。

事实上,与物质文化遗产相比,非物质文化遗产的申遗之路更加艰难,原因就在于很多“非遗”属于偏门技艺,一旦传承断代,就难以通过审查。

如今,那些在重庆市预备清单中苦苦等待、翘首以盼申报国际级非物质文化遗产的项目,无不是早在几年前甚至十几年前就已经开始筹备。而当我们跟随着一位位申遗参与者、见证者,再次回述那些已经成功的重庆“非遗”项目的申遗过往时,才真正地明白,为什么会有人把申遗形容成一场看不见硝烟的战役。

英文导读: It is covered by kinds of intangible cultural heritage in Chongqing. For protecting them, people try hard to gain the honour.

一通神秘的电话

木板年画与竹帘、灯戏齐名,是梁平“三绝”之一。2006年5月20日,梁平木板年画通过国务院批准列入第一批《国家级非物质文化遗产名录》。

然而,此件宝贝的申遗之路,可谓命悬一发,百密一疏。

记得那年正值申报的最后冲刺阶段,时任重庆市社文处处长的王明凯与申遗小组其他成员一起已经为此项申报忙活了很长时间。成员们各尽其责,史学专家梳理年画的发展,民俗学者分析年画风俗,年轻的工作人员忙碌地统计着传承人情况和传承作品数量。

右上页图:从图中可看出重庆多数区县均有分布。

左下页图:图为民俗类的国家级“非遗”丰都县庙会的表演现场。

从北京请来的专家对年画也是赞不绝口,无疑为年画的申遗增添了砝码。正当大家信心满满之时,申遗团队忽然接到一个噩耗,国家非物质遗产评选规则中有一条,要求申报项目必须有百年以上历史,并有实物为证——这恰恰成了最大的难题。虽说历史上年画出现时间可以追溯到清朝末年,但真要交出上百岁的木板年画的原版模子,几乎是不可能的事!

正当大家一筹莫展之时,一通神秘电话打到了一位评审专家的手机上,要他支开随行官员,带着其他专家在某时某分,坐某路公交到一个指定的站台下车,然后再按照手机指示,与一个特定的人接头。“那人会带你们到一个地方,你们绝对不会后悔。”神秘人补上这么一句后便挂断了电话。

这位评审专家也是胆大,按照电话的指示,带上王明凯(当时因为其作家身份而被暂划出官员的行列,后来担任重庆市作家协会党组书记)和一众学者找到了接头人,在深街小巷中七拐八绕后来到一处小宅,找到了电话里的神秘人。他们见到此人后,才赫然发现,大家苦思不得的古代年画模子,就在这位男子手中。细问之后才知道,神秘男原是本地的中学老师,因开办年画教学班而早早囤积了不少民间年画,视若珍宝。这次听闻年画申遗因找不到模板实物有可能失败而归时,他既想支持一把,又担心自己的年画从此被政府“收走”,只能出此下策。

有了模板作为证据,年画申遗顺利通过,而那些珍贵的模子则一直被这位老师保存,每次复核团队来到梁平,都要专程到他家里探访。梁平年画也在无意之间,成为了真正藏在民间的非物质文化遗产。

两千八百八十多天的等待

2014年7月16日,文化部办公厅对第四批国家级非物质文化遗产代表性项目推荐名单进行了公示,丰都庙会与广阳镇民间故事、大足宝顶架香庙会等5项非物质文化遗产项目进入了公示名单,这预示着丰都庙会正式成了国家级“非遗”。

此时此刻,丰都县非遗办负责人吴春莲正低头看着文件,一直紧闭的办公室大门忽然被人推开。“我们过了,庙会申报成功了。”吴春莲的同事带着激动的嗓音对她喊到。

左右页图:丰都庙会起源于明代,又称“二月香会”。相传,农历三月初三是阎罗天子和天子娘娘——卢瑛的结婚纪念日。因而这一天便被定为进香日,成群结队的人们纷纷朝山进香,以求安康如意。

整个办公室的气氛先是一片安静,之后迅速沸腾升温,丰都非遗办全体成员欣喜若狂。但吴春莲却没有加入到欢庆的人群中,她只是静静地坐在角落里,泪水覆盖了本该欢喜的面孔……她终于可以释然了,丰都庙会八年的申遗之路终于有了结果。此刻,尽管她的表情湖水般平静,但内心深处却翻滚着炽热的岩浆。震惊、兴奋、激动、感慨、无言,一个胜利者面对成功时所有的滋味霎那间都涌上了心头。

时间回到2007年5月,丰都庙会刚刚成为重庆市第一批非物质文化遗产,正逢国家拉开非物质文化遗产保护工程的帷幕。在各省市第一批省市级非物质文化遗产名录确定后,紧接着就启动了国家级第一批《非物质文化遗产名录》申报工作,丰都庙会作为重庆市的重点“非遗”项目被上报到了文化部。文化部在对丰都庙会的审查过程中,因为申报材料中含有“鬼神”字眼而引起较大争议,导致最终落选。

2010年初,国家第三批《非物质文化遗产名录》申报工作启动。这时,吴春莲因有一定的文字功底被“抽调”加入了丰都县申遗办小组。申遗办小组汲取了第一次申遗失败的教训,在申报文本中对“鬼神”之说进行了较为隐晦的说明。经过几个月的努力,吴春莲跟着调研员夏祥斌重新制作了申报文本,重新录制了视频,再次将丰都庙会上报到文化部。遗憾的是,最后审查时,文化部还是担心丰都庙会容易让人们的意识形态发生偏差,没将丰都庙会纳入《国家级非物质文化遗产名录》,丰都庙会的申遗再次落败。

面对这样的结果,吴春莲很无奈。她说,丰都庙会作为丰都县重要的“非遗”项目,承载着历代丰都人的信仰、风俗和情感,是历史文化的积淀和延续。其价值不是表象所宣扬的迷信色彩,而是沉淀着中华民族在步入法制社会前夕的传统伦理道德观,它折射的是丰都人的精神寄托和情感向往。

之后的几年,吴春莲都在琢磨如何改进丰都庙会的申报材料。在此期间,她的身份也从申遗小组成员变成了负责人。她对比了前两次的申报材料,发现里面的内容都只是隔靴搔痒的小改,对于文化部所规避的“鬼神”之说并未进行实质性的改动。于是,2013年,在重庆市非物质文化遗产中心的指导下,吴春莲对之前的申报文本进行了大幅度删减,弱化了其中一些涉及鬼神崇拜、民间祭祀活动及迷信色彩的内容,增加了传统文化的展示。

在丰都县非遗办,笔者看到了丰都庙会的第一次申报材料和第三次申报材料,进行对比后发现,第三次申报材料几乎摒除了“鬼神”、“阴间”、“往生”等词汇,将重点放在了丰都庙会的千年传承与承载丰都庙会的国家级风景名胜景点名山上。

2013年,经过数次易稿,吴春莲完成了最终的申报材料。当她把申报材料交到重庆市非遗中心,已经连续两次经手丰都庙会申遗事宜的中心副主任谭小兵却泼来一盆冷水。他皱着眉头对吴春莲说:“前两次都失败了,估计这一次又是白整。”但是,当吴春莲再一次详尽地道出丰都庙会蕴含的巨大文化价值后,谭小兵还是被说服了,决定将丰都庙会加入重庆市申报第四批国家级非物质文化遗产的38个项目中,再一次和全国上千个申报项目一起进行“大军过独木桥”式地角逐。

近一年的漫长等待,终于在2014年7月16日有了结果,丰都庙会成了重庆38个申遗项目中最后过审的5个幸运儿之一,终于进入了国家级第四批《非物质文化遗产名录》之中。

八年三次申报,两千八百八十多天仿佛是一次超级马拉松赛,那些不平凡的日日夜夜,对于吴春莲来说,绝对是一段刻骨铭心的记忆。所以,当成功申遗的消息传来时,她情不自禁地喜极而泣。“未来的路还有很长。”吴春莲说,“申遗成功只是万里长征第一步,今后对丰都庙会的保护任重而道远。”

留下遗憾的申遗人

如果说,吴春莲见证了丰都庙会入选第四批《国家级非物质文化遗产名录》的整个过程。那么,彭水苗族土家族自治县文史专家简文相,就是彭水朗溪竹板桥造纸、木腊庄傩戏成功申遗的真正“耕耘人”。

彭水朗溪竹板桥造纸首次呈现在世人面前,还得从报纸上的一篇名叫《深山里的蔡伦部落》说起。2002年,为了促进阿依河旅游开发,彭水自治县邀请了一批媒体前来采风报道。也就是在这次宣传活动中,有媒体人意外地发现了紧邻阿依河的竹板桥造纸术。古老的人工造纸技艺,让现场所有媒体人震惊了。于是,在阿依河名声渐显之时,朗溪竹板桥造纸也逐渐被人们所熟知。

2003年,彭水自治县开展了一场关于非物质文化遗产项目的普查活动。当时,简文相正在《彭水县志》当主编,便被临时“抽调”出来协助这次普查,简文相又一次想到了竹板桥造纸术。

简文相告诉笔者,平时坐车的时候,虽然常常看到阿依河边有人在砍竹子舀纸,但都只是远远一瞥,没有真正去探访过那到底是什么东西。从彭水县城出发,沿着蜿蜒的山道开车近两个小时,再坐摩托车沿一条乱石横呈的机耕道前行约半个小时,简文相终于到了朗溪乡竹板桥村。

为了确定朗溪竹板桥造纸的年代,他采访了村里所有的造纸人,但他们都只能笼统地说有几百年,没人能把具体年限说得清楚。为了弄清这一点,简文相来到竹板桥村最远的一户人家,这里保留有一本类似族谱的辈份录,上面详细记载了刘氏一脉从何处迁徙过来,在此居住了多久,经历了多少代。为了证实辈份录上的情况是否属实,简文相还“拜访”了竹板桥所有上了年代的坟墓。“人可以说谎、本子可以造假,但坟墓总不会造假吧。”最终,简文相确定,朗溪乡刘氏造纸从刘国伦到今天的“恩”字辈,传承了11代,至今已有300余年的历史。

之后,为了拍照和录像,简文相独自去了4次朗溪乡。因为朗溪竹板桥造纸在彭水自治县甚至重庆都具有独特性,2004年,朗溪竹板桥造纸毫无悬念地进入了彭水苗族土家族自治县的“非遗”名录。3年之后,朗溪竹板桥造纸成功入选重庆市第一批《非物质文化遗产名录》。

就在为朗溪竹板桥造纸申遗的同时,简文相还参与到了另一个“非遗”项目的申报中。

2005年,重庆市民族宗教委员会与国家民族宗教委员会共同开展了“中国民族文化典藏”的活动。彭水自治县随即也在全县拉开了一场声势浩大的普查活动,大垭乡木腊庄的傩戏就这样被发现了。

有了朗溪竹板桥造纸独立成功申报的经验,简文相自然成了调研组的一员。2005年7月,他们从县城出发去往木腊庄。那时,通往木腊庄的道路还没修好,一路上到处可见狰狞的山崖和峡谷,因为经常塌方,还被称为“死亡之谷”。当他们的车开到一处山崖时,刚好遇到塌方。车是开不进去了,只能下车步行。调研小组在崎岖的山路上,足足走了一个多小时,才到达木腊庄。

左页图:丰都,地处四川盆地东南边缘的丘陵地带,自古就流行有“鬼巫”民俗和“鬼文化”,这些都在庙会中得以体现。

右页图:竹板桥刘氏继承和发展了蔡伦造纸术,利用长溪河两岸丰富的竹资源生产环保草纸,家家有作坊,人人会造纸,被世人称之为“大山里的蔡伦部落”。

当他们到达木腊庄时,傩戏的表演者已经在村头等着。在观看了他们的表演后,简文相震惊了。几个普普通通的农民,在穿上傩戏服、带上面具后就像完全变了一个人,用简文相自己的话说就是“真的像是神仙附体”。

“中国民族文化典藏”的调研小组离开彭水后,彭水自治县文广新局决定将木腊庄傩戏申报为非物质文化遗产。但之前搜集的资料并不全面,还需要重新搜集整理,可是彭水自治县文广新局又没人懂这些“非遗”项目,最后重任又落在了简文相的肩上,他开始不断地往返于县城和木腊庄之间,一次次地下乡考察。

为了更加详细地了解木腊庄傩戏的历史传承和表演套路。2006年1月,因为傩戏里面常有的“还愿”活动,简文相跟随木腊庄傩戏队到了贵州,为一家曾“许愿”的人家“还愿”。在这里,简文相和傩戏传承人一起生活了3天,记录下了傩戏的一整套流程,并复制了他们十几个唱本。

有了详尽的资料,木腊庄傩戏在申报重庆市第二批非物质文化遗产时,没有遇到什么波折,一路顺畅便成功入选名录。可是,当木腊庄傩戏向国家级非物质文化遗产发起冲刺时,却败下阵来。

失败的原因不是因为傩戏资格不够,而是被人家抢先撞线。木腊庄是大垭乡的一个小村庄,处于渝黔交界边缘地带,与贵州省的务川、道真两个县的少数民族聚居地紧紧相连。三个地方都有傩戏,并同属一脉,都是从龙龟寺长老曾妙兴那里传下来的,三个地方表演傩戏的人要么是师兄弟,要么是师徒关系。但是道真、务川的傩戏已经抢先一步申报了国家级非物质文化遗产,自然就让木腊庄傩戏丧失了竞争力。“现在,木腊庄傩戏要想申报成国家级非物质文化遗产,希望不大了。”作为彭水自治县两大项目成功申报为市级“非遗”的第一功臣,简文相最大的遗憾就是没能让它们更进一步。

一个人的申遗路

左页图:随着阿依河的声名鹊起,竹板桥造纸技术逐渐为世人所知。

与丰都庙会、彭水朗溪竹板桥造纸、木腊庄傩戏相比,荣昌缠丝拳的申遗之路就显得更加坎坷。丰都庙会有吴春莲和她的申遗小组,彭水自治县的申遗项目除了简文相个人的劳苦奔波,背后还有县文化馆、旅游局、文广新局的重视,但荣昌缠丝拳的申遗却没有得到任何人的支持,这一路全都是由荣昌缠丝拳传承人邹朝文独自完成。

从2003年开始收集整理资料到2009年成功入选《重庆市第二批非物质文化遗产名录》,邹朝文在荣昌缠丝拳申遗路上独行了足足8年。

邹朝文8岁时,便拜在荣昌县河包乡的彭华军门下练习小洪拳。小洪拳练了10年,1987年,邹朝文一接触缠丝拳,就被缠丝拳的含蓄内敛深深吸引,经过师门引荐,邹朝文又拜在了时任荣昌县武术馆馆长邱延亮处学习缠丝拳,由之前刚劲的外家拳转练了柔敛的内家拳,这一练就是整整30年。

说到为何要将荣昌缠丝拳拿去申报重庆市非物质文化遗产,邹朝文说,那是在2003年,重庆市武术协会、重庆市武术运动管理中心联合重庆市体育委员会搞了一个“挖掘、整理巴渝武术的活动”,主要目的就是对重庆市的武术进行归类整理。武术界瞬间刮起了武术溯源之风,作为荣昌缠丝拳的青壮实力派,邹朝文积极地投入到这场运动中。“练缠丝拳练了几十年,除了本门祖师爷,甚少关心缠丝拳的源起。”邹朝文告诉笔者:“通过这一次活动,我搜集整理了一些缠丝拳的资料,发现荣昌缠丝拳在清代就已经开宗立派,既然有这么悠久的历史,我就想着将缠丝拳申报‘非遗’。”

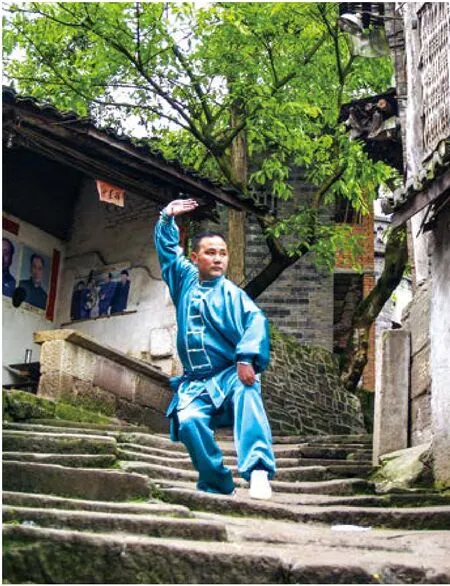

右页图:经过8年的努力,缠丝拳传承人邹朝文终于走完了艰辛的申遗之路。

当时,荣昌县还没有成立单独的申遗办,邹朝文只有向武术协会的直属上级荣昌县体育馆询问申遗事宜,得到的答复是他们也不清楚,而且之前也没听说武术入选‘非遗’的先例,相比于荣昌陶器、折扇和夏布的广泛知名度,缠丝拳虽有人习练,但都是作为一种健身的手段,对于缠丝拳申遗的事情,体育馆明显表示了不支持。

为了解申遗的具体事宜,邹朝文又来到重庆市非遗中心。非遗中心告诉邹朝文,武术作为一项民间竞技,可以申遗,但是申报条件比较苛刻,不仅需要很多文字和录像资料,而且申报项目首先得有百年以上的历史,然后要有至少四代以上的传承,中间还不能断代,并且在当地要有一定影响力。

了解清楚情况后,邹朝文喜忧参半,喜的是武术可以申遗,忧的是那一系列苛刻条件。回到荣昌后,邹朝文将他了解的情况反映给了荣昌县政府和主管文化的部门,希望能够得到他们的支持,但是县政府却以希望渺茫为由拒绝了邹朝文的提议。带着愤慨的心情,邹朝文决定自己独立完成缠丝拳的申报工作。

在之前的“挖掘、整理巴渝武术的活动”中,邹朝文就收集了一些缠丝拳的资料,当他在此基础上开始细致收集整理时,邹朝文才知晓其中的困难。

因为缠丝拳分布极广,不仅荣昌有,大足、江津、永川都有一定分布,为了收集资料,邹朝文走遍了所有地方。而缠丝拳内部分支更是错综复杂,光是在荣昌就有于派、唐派、蔡派等不同的分支,各大门派之间互不交流。当邹朝文逐一登门拜访,要求拍摄缠丝拳的招式时,很多老拳师并不配合。为了防止徒弟的武功赶超师傅,他们在教授徒弟时尚且“留一手”,更别说要将自己的“拿手绝技”公之于众。最后,他只能说服本门的前辈师傅,通过他们的缠丝拳展示收集视频图片资料。

左右页图:按照《道门缠丝》一书所载,缠丝拳法“如太极之自体而用,安步稳健以求精微。”

在追溯缠丝拳历史的时候,各门派关于祖师爷的来历也是众说纷纭。

一种说法是,缠门始祖为报父仇,挟重金叩请太极拳高师传技而成(当时应该尚无杨、武、吴、孙各系太极拳)。为求速成,该祖师求太极高师直接传授应敌发放之术。太极高师在查悉其已有相当武术基础的情况下对其略加点拨后,就直接授其太极打手。由于在施教过程中常常提到缠丝法、缠丝劲之类术语,故祖师技成出师之后即以“缠丝拳”为术名传流后世。

另一种说法中,缠丝拳的历史就更为久远了。翻看荣昌蔡系老拳谱,从蔡德泉、姚玉堂、何庆山、何武堂、杨为善、黄益川,断断续续逆述而上,竟能追溯到全真教龙门派邱长春、王重阳、吕纯阳、王正阳,每人均有详细的生卒日时,授受传袭典故记录在谱。

邹朝文只能选择大多数拳师都认定的说法,将荣昌缠丝拳的历史认定在清朝雍正年间,尊黄益川为荣昌缠丝拳祖师,并肯定了姚玉堂、周吉祥等宗师对近代缠丝拳的传承过程中所作的巨大贡献。

为了扩大缠丝拳的影响力,消除各派系的门户之见,便于缠丝拳门人相互交流学习,从2003年开始,邹朝文每年都会拉赞助举办一到两次缠丝拳比赛,有时候赞助拉不到,他就自己掏腰包。

2008年,邹朝文将荣昌缠丝拳的申报材料提交到了市非遗中心,一年之后,荣昌缠丝拳正式入选第二批《重庆市非物质文化遗产名录》。如今,邹朝文正在积极参与缠丝拳国家级非物质文化遗产的申报工作。“荣昌非遗办在几年前已经成立。”他说,“以后的路肯定会轻松许多,起码不再是孤军奋战了。”