特大城市中心体系产业空间关联特征

2014-03-15胡昕宇杨俊宴

胡昕宇 杨俊宴 史 宜

(东南大学建筑学院,南京210096)

从西方的中心体系发展历程来看,特大城市中心体系的发展,受到经济、文化、社会等多种因素的制约,同时也与城市产业的发展相关联.我国正处于经济的高速增长时期,随着城镇化步伐的加快和产业结构的升级,城市(尤其是特大城市)构成了经济增长的主体.在城市经济总量的持续增长以及第三产业的蓬勃发展的同时,中心体系的发展需要以相关产业的发展作为基础.

未江涛[1]认为城市中心区产业结构的优化对城市产业结构的优化调整有带动作用.杨俊宴等[2]认为CBD的空间规模与城市商务产业之间存在互动规律.本文结合城市规划和产业经济的相关研究成果,分析中心体系的职能构成与城市产业构成之间的互动规律,将中心体系的规模分别与城市经济的总量、城市第三产业等相关经济数据进行逐项标准化对比.揭示城市中心体系的职能规模与城市产业经济的互动规律,进而将中心体系的构成与城市第三产业的构成进行分解对比,明确城市中心体系各项职能与城市生产型服务业、城市生活型服务业以及城市社会型服务业的对应关系,为城市中心体系的发展找到城市产业经济的支撑.

1 研究理论与数据来源

在城市中心体系产业空间关联特征的传统研究中,通常以中心体系整体规模作为研究对象,这种分析方式虽然可以得到在经济发展等影响要素推动下,中心体系整体规模的变化特征,但无法从中心体系诸多空间类型中剥离出中心体系规模扩张的关键性要素,因而在解释中心体系空间发展的动力机制中存在限制.

在此基础上,本文从中心体系空间职能的角度入手,将中心体系的整体空间拆解为由各个产业空间构成的空间系统,分别研究各个产业类型的空间规模与城市经济总量之间的相关规律,以此为依据来深入解释中心体系空间扩展的内在机制.

1.1 产业经济视角下的中心体系空间类型

关于城市中心体系的产业职能构成,吴明伟等[3]对中心区的功能构成给出了概括而全面的解释.城市中心区是城市发展进程中最具活力的地区,城市中心体系作为服务于城市和区域的功能聚集区,其功能也必然要适应和受制于城市自身的要求和城市辐射地区的需要.不同功能的分区组合形成城市中心体系不同的景观和活力.城市中心体系在服务职能上主要包括的几个方面见表1.

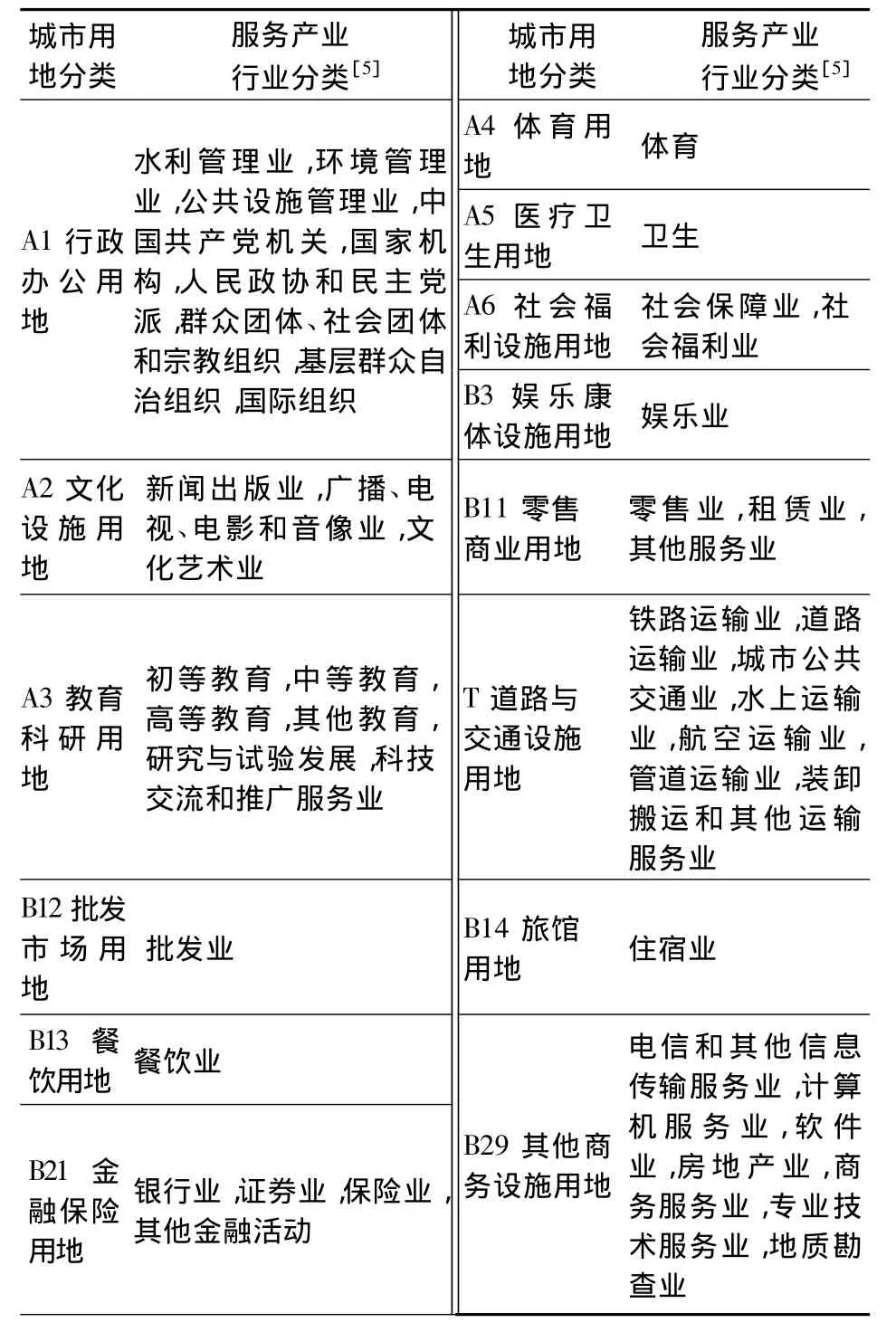

在城市中心体系职能划分的基础上,可以依据产业类型与用地类型的对应关系进行整合.按照文献[4]的划分,将服务产业大致分为15个门类,48个大类;而按照文献[5]的划分,将城市用地分为8个大类,35种类,43小类.2种分类方法存在着一定的错位关系.因此本文研究的基础是将两者进行大致的行业对位划分与整合,其结果如表2所示.通过国民经济产业与城市规划相关用地以及城市中心体系职能构成之间关系的梳理,搭建了相关平台,完成城市规划学科与经济学门类之间的衔接,并成为中心体系空间规模与产业经济关联研究的重要基础.

1.2 研究数据来源

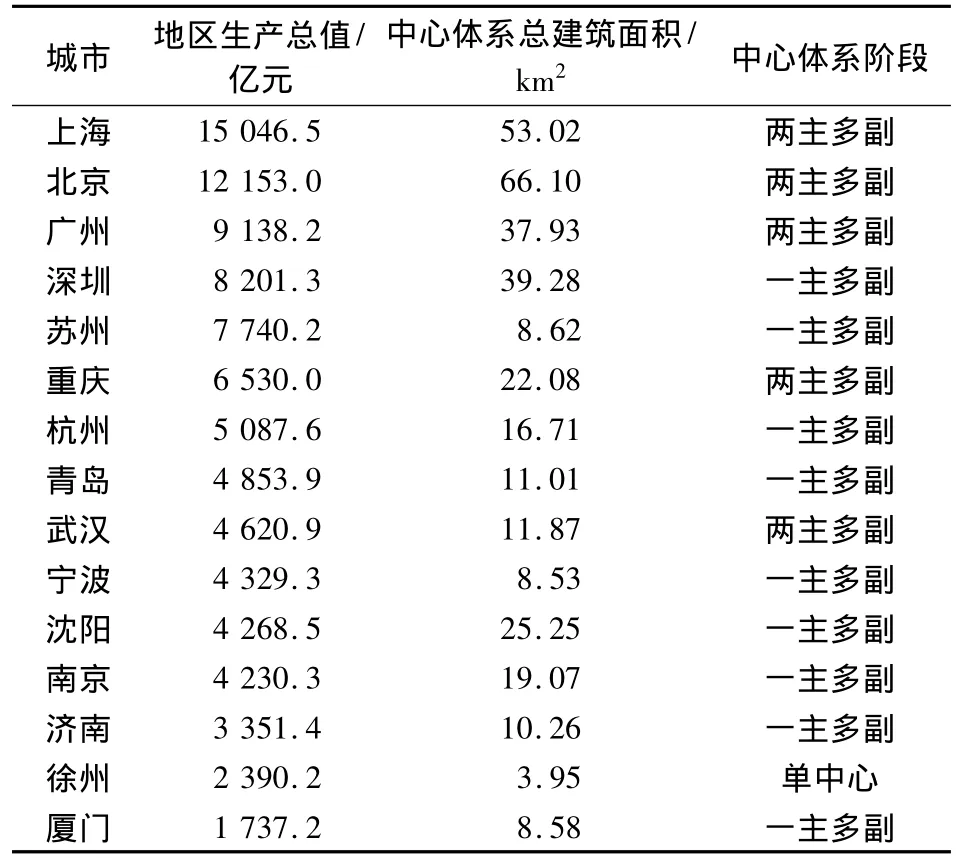

本文以上海、北京、广州、深圳、苏州、杭州、青岛等我国15个特大城市的中心体系职能以及产业经济作为研究对象,采用“墨菲密度指数界定法”界定的15个城市中心体系数据以及2010年中国城市产业经济统计数据作为本研究的数据来源(见表3).

表1 中心体系的服务职能构成[4]

表2 城市规划用地与经济产业行业整合对应表

表3 特大城市中心体系特征与经济数据[6]

2 中心体系空间规模与产业总体发展水平的关联

通过对案例城市的6种中心体系空间职能的建筑规模与产业总体发展水平的数据(即地区生产总值、人均地区生产总值和地区生产总值增长率)进行相关度分析,运用皮尔逊相关系数法进行运算,得到相关性数据,用以判断中心体系空间职能的建筑规模与产业总体发展水平之间的关系.

表4 产业经济与中心体系空间职能相关性系数

为判断这4类职能与地区生产总值之间的相互关系,将职能规模和地区生产总值的实际数据标准化后按照从低到高的数据排列,以折线图表的形式直观反映两者的映射关系.

2.1 地区生产总值与生产服务职能的关联分析

城市经济活动的变化要求物质设施与之相适应,城市生产服务职能的规模取决于城市产业经济发展的需求.从全球视野来看,中心体系生产服务职能规模就表现出某种层次性,如纽约等全球中心城市,中心体系内的生产职能规模在20 km2左右,而芝加哥等国际性城市在10 km2左右,地区性中心城市如费城则在6 km2以上.

从图1(a)中可以看出,我国特大城市地区生产总值的规模标准化曲线和中心体系生产服务职能的规模标准化曲线的趋势虽然都呈增长态势,但二者间有很大不同:在地区生产总值规模低于1 900亿元的城市中,如厦门等,其生产服务职能规模标准化值比地区生产总值标准化值高,而在徐州、济南、南京、沈阳等地区生产总值规模高于1 900亿元,而低于4 300亿元的城市中,生产服务职能标准化值与地区生产总值标准化值相近,而在宁波、武汉、青岛、杭州、重庆、苏州、深圳、广州、上海、北京等地区生产总值规模高于4 300亿元的城市中,生产服务职能标准化值通常小于地区生产总值标准化值.这说明,在城市经济规模由小向大发展过程中,生产服务职能的空间利用效率将越集约高效,能够使更小的单位产业面积生产更多的物质财富.

2.2 地区生产总值与生活服务职能的关联分析

城市生活服务职能规模是城市中心体系中必不可少的部分,其规模与城市产业经济水平密切相关,由图1(b)中可以看出,我国特大城市地区生产总值的规模标准化曲线的趋势线与生活服务职能的趋势线较为接近,但略低于后者.从各个城市来看,生活服务职能标准化值围绕地区生产总值标准化值在+30~-30区间内上下波动,厦门、沈阳、南京、重庆、深圳、北京等城市的生活服务职能标准化值高于地区生产总值规模标准化值,但有8个城市标准化值较低,并主要集中在地区生产总值规模为4 300亿元至8 000亿元之间.这说明,在城市经济规模由小向大发展过程中,生活服务职能的规模大小与城市产业经济发展水平呈现阶段性正相关态势.交替式的发展态势也说明,随着经济规模总量的增加,生活服务职能的空间利用效率并没有得到明显的增强.

图1 各职能与地区生产总值规模标准化的相关度

2.3 地区生产总值与社会服务职能的关联分析

城市社会服务职能主要包括文化活动、教育培训、医疗保健、社会福利等.这一职能主要由政府提供,表4说明了该职能与城市地区生产总值之间的强相关性.由图1(c)中可以看出,我国特大城市中心体系社会服务职能标准化曲线的趋势线与地区生产总值总量的趋势线在地区生产总值规模较小时接近,随着经济总量的增加,二者差距越来越大.从标准化曲线波动态势来看,社会服务职能标准化曲线与生产服务职能标准化曲线趋势接近.这说明,在城市经济规模较低的阶段,社会服务职能的规模与政府的供给能力相关,随着城市经济规模的增加,政府供给能力逐步增加,单位面积的社会服务设施的服务能力提高,但社会服务设施的总面积并未显著增加,因而空间利用效率越高效.

2.4 地区生产总值与居住职能的关联分析

城市居住职能规模是城市中心体系中必不可少的部分,其规模与城市产业经济水平密切相关,由表1中可知,二者具备较强的相关性.由图1(d)可见,2条趋势线几乎平行,说明城市中心体系的居住职能规模与城市产业经济水平具有较强的互动规律.这是由于在城市中心体系中,居住职能也参与到了市场的竞争环节中来,随着城市产业经济水平提高,城市中心体系聚集-扩散效益的加剧,只有提高原有的集聚强度,形成优势才能在市场竞争中不被淘汰.由图1(d)中可以看出,居住职能标准化值围绕地区生产总值标准化值上下波动,除了个别城市如苏州、深圳外,均在+10~-10区间内;这类城市的产业经济或中心体系居住职能规模通常情况特殊,如苏州市内县级市的产业经济较为发达,深圳市中心体系内部的居住建筑容积率远超过国家标准.

3 中心体系空间规模与产业结构的关联分析

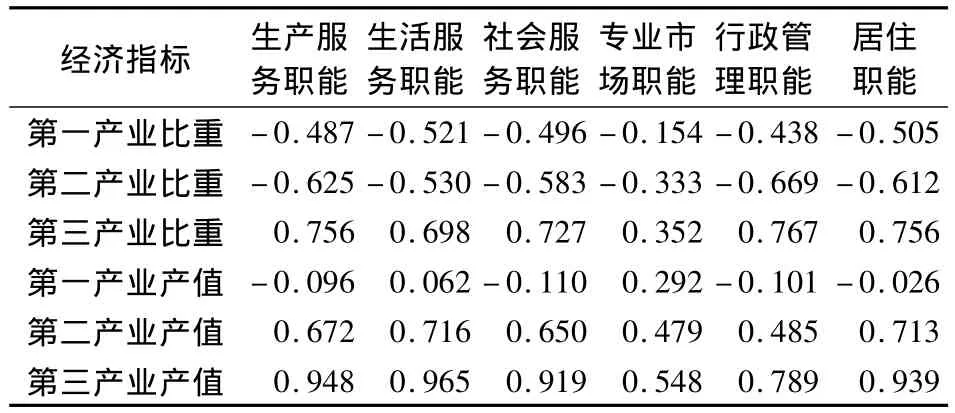

分别对案例城市的6种中心体系空间职能的建筑总面积与第一、二、三产业的产值及比重数据进行相关度分析.运用皮尔逊相关系数法进行运算,得到结果如表5所示.

表5 第一、二、三产业经济指标与中心区空间职能相关性系数

由表5可得,除了专业市场职能与行政管理职能外,第三业产产值与中心体系各职能为高度相关.第三产业可以归纳为生活型服务业、生产型服务业、社会型服务业、市场型服务业、管理型服务业5种产业类型.

由于专业市场职能及行政管理职能与第三产业的中度相关,因此本节仅对中心区职能中的生产服务职能、生活服务职能、社会服务职能与第三产业中对应的生活型服务业、商务型服务业和社会型服务业的关联特征进行分析.在对城市三类服务业规模以及城市中心体系三类服务职能规模标准化之后,按照地区生产总值从低到高的数据排列,以图表的形式直观反映两者的映射关系.

3.1 生产型服务业与对应中心体系职能的关联分析

城市生产型服务业是拉动城市经济发展的重要产业,城市中心体系生产型职能不仅包含了表1中各项用地职能,还包括混合类用地中的生产型服务职能.通过皮尔逊系数法可得到城市生产型服务业与城市中心体系生产型职能之间高度相关.从图2(a)中可以看出,随着城市规模的由低到高,生产型服务业的增长趋势较大,并在地区生产总值高于8 000亿元的城市中出现了急剧增长的现象.在15个城市的生产型服务业相关度曲线图中,上海、北京的生产型服务产业标准化值最高,相应的城市中心体系中生产型服务职能规模标准化值也最大,无论从城市中心体系的构成还是城市经济产业支撑来看,都是我国生产型服务业的顶级城市.厦门、徐州等城市的生产型服务业和中心体系生产服务职能值都最低,在未来发展中需要进一步集聚城市生产型服务业,加强城市商务核心功能,以发挥其经济辐射作用.部分城市产业数据远大于职能规模数据,如深圳、苏州、宁波,在未来发展中需要将生产型服务业聚集在城市中心区内,加强城市中心体系的核心带动作用.

图2 各中心体系空间规模与产业结构的关联分析

3.2 生活型服务业与对应中心体系职能的关联分析

城市中心体系生活型服务职能与城市居民生活密切相关,不仅包含了表1中各项用地职能,还包括混合类用地中的生活型服务职能.其与城市生活型服务业之间高度相关.从图2(b)中可以看出,在城市经济规模由小向大发展过程中,生活型服务业曲线一直处于稳定增长的态势,增长趋势线平缓,从标准化值来看,生活型服务职能在城市中心体系所占比重远小于另外2种职能,标准化值仅为49.此外,生活型服务职能曲线围绕生活型服务业曲线呈轻微波动增长态势,波动幅度较小,在+20~-20区间之内,但两者对应关系十分明显,尤其是徐州、宁波、武汉、青岛、杭州等城市,两者几乎重合.这说明,单个城市中心体系生活型服务职能与城市生活型服务业发展息息相关,根据城市生活型服务业的发展水平,基本可以推断出该城市中心体系的生活服务职能的规模状况.

3.3 社会型服务业与对应中心体系职能的关联分析

社会型服务职能包含了文化、体育、医疗卫生、教育科研.与对应服务业高度相关.从图2(c)中可以看出,在三类服务业与三类职能中社会型服务职能与所占比例均较低,此外,随着城市规模由小到大,社会型服务业标准化值的增长速度快于社会服务职能.这说明,社会服务职能并不是城市中心体系的主导职能,并不参与市场竞争,主要由政府供给.从选址布局上来说,除了重要建筑及城市中心体系空间扩张而吞并的原外缘设施外,社会型服务设施一般不布局于城市中心体系之内.此外,由于“自上而下”的供给模式与行政管理机构调节的滞后性,导致城市服务设施的建设滞后于城市社会型公共服务业的发展.在图2(c)的15个城市之中,北京的社会型服务业规模标准化值最高,相应的社会型服务职能的标准化值也最大;厦门和徐州的数值最低,均为0.这也与政府的供给能力相符.

4 关联特征及机制分析

4.1 关联特征分析

研究表明:城市经济发展水平会对中心体系结构产生较为深远的影响,主要是中心体系的等级、建设规模、用地规模以及产业规模等方面[7].城市中心体系的空间构成与所在城市的第三产业构成也存在明显的对应关系,这一结论解释了城市中心体系发展与城市产业经济发展具有典型的交互作用,随着产业经济总量的增加,不同类型中心体系职能空间规模总量与不同类型服务业总量具有不同的作用机制.

从城市产业经济总量与城市中心体系各个职能的关联特征来说,经济总量的规模大小不同,对各个职能具备不同作用机制.对生产型服务职能与社会型服务职能两者作用类似,都表现为先约束再促进;对生活型服务职能,虽然同样表现为先约束再促进,但转折点与前两者不同;对居住职能,则表现出协和的关联机制.

从城市第三产业结构与城市中心体系相应职能的关联特征来说,随着地区生产总值规模的增长,生产型服务业与社会型服务业对对应中心体系职能的作用机制表现为先约束再促进作用;生活型服务业与对于相应的中心体系职能的作用机制表现为高度的协调一致.

4.2 关联机制分析

1)产业聚集机制[8]生产型服务业就是以资本、知识、技术为投入,对城市乃至区域的物质生产起控制、协调、服务作用的行业群.首先,根据经济产业的聚集-扩散原则,在城市经济规模较低的阶段,生产型服务业聚集缓慢,生产型服务设施的建设受产业约束,难以发展;随着经济的发展,生产型服务业加速在城市内部聚集,生产型服务设施的建设得到迅速发展.其次,生产型服务业在产业特性上呈现出盈利能力强、辐射范围广的特征;在空间区位选择方面对机动车交通可达性要求较高,集聚区位通常位于城市核心地段.最后,随着城市发展,城市中心体系的用地日趋紧张,生产型服务业的空间载体呈现“高强度发展”、“纵向发展”的特点,使得在用地面积相同的情况下,生产型服务业的聚集会带来生产服务职能空间利用效率的集约高效,能够使更小的单位产业面积生产更多的物质财富.

2)人口分布机制 生活型服务业与生产型服务业一样都参与市场竞争,但与生产型服务业不同的是,其必须满足整个城市消费市场的要求,其空间分布必须同时满足为每一个居民提供均衡活动的机会与争取尽可能大而有效的服务范围2个条件.这就决定了生活型服务业与城市人口规模、经济发展水平等密切相关.而城市中心体系中的生活型服务设施的聚集经济效益要求其位于城市居民购买力分布重心地区,购买力主要是由城市人口分布状况与城市经济发展水平所决定的,因此,城市生活型服务业与城市中心体系生活型公共服务职能在规模总量上出现了高度协调一致的特征.

3)政府推动机制 社会型服务业主要是为了保障社会公平而由政府统一安排的产业类型,以政府供给为主,具备“自上而下”的政策推动以及收益低、见效慢等特征,而不完全遵循市场经济的规律.其空间布局强调的是相对均质化与“空间公平”,但在我国城市实际发展过程中,城市发展水平决定了政府对社会型服务业的供给能力,经济发展水平较高的城市,社会型服务业出现了一定程度的集聚,并在引导城市中心体系拓展方面发挥着重要的作用.典型的方式即通过新行政中心或者体育中心等公益服务中心的修建,吸引市场投资并注入仍处于发展起步阶段的城市片区,促使社会型服务业快速发展.

5 结语

本文研究表明,城市中心体系内部各项职能与城市的产业经济总量与结构具有明显的对应关系与相应的关联特征.这一结论解释了城市中心体系发展与城市产业经济发展具有典型的交互作用.当然,除此之外,城市中心体系的发展受到许多发展因素的作用,包含文化、社会等各项要素,对城市中心体系发展的影响因素的研究也是城市未来的发展趋势之一,通过调节产业机构与政策导向,合理发展城市中心体系,也是体现规划科学性、社会性甚至政策性的重要方式之一.

References)

[1] 未江涛.城市中心区产业结构调整优化研究综述[J].经济前沿,2008(1):49-51.Wei Jiangtao.Review of the central area of the industrial structure optimization[J].Forward Position in Economics,2008(1):49-51.(in Chinese)

[2] 杨俊宴,吴明伟.城市CBD与产业规模结构量化比较[J].城市规划,2006,30(3):13-19.Yang Junyan,Wu Mingwei.Quantitative comparison of the scale of the industry structure and urban CBD [J].City Planning Review,2006,30(3):13-19.(in Chinese)

[3] 吴明伟,孔令龙,陈联.城市中心区规划[M].南京:东南大学出版社,2000:148-149.

[4] 中华人民共和国住房与城乡建设部.GB 50137—2011城市用地分类与规划建设用地标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[5] 中华人民共和国国家统计局.GB/T 4754—2002国民经济行业分类[S].北京:中国标准出版社,2002.

[6] 国家统计局城市社会经济调查司.中国城市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2011:112-119.

[7] 杨俊宴,史北祥.特大城市中心区圈核结构模式的空间增长过程研究[J].城市规划,2012,36(9):29-38.Yang Junyan,Shi Beixiang.Study on spatial growth process of circle-core mode at urban central area:quantitati[J].City Planning Review,2012,36(9):29-38.(in Chinese)

[8] Yang Junyan,Chen Wen.Research on the evaluation model of the modernization level of urban construction in Jiangsu Province[J].Science China,2010,53(9):2510-2514.