农村新型社区建设的可行性评价方法和规划体系*

2014-03-09渠立权邵远征舒帮荣

渠立权,邵远征,舒帮荣

(1.江苏师范大学国土资源研究所,徐州 221116;2.乔治梅森大学空间信息系统中心,费尔法克斯弗吉尼亚州 22032)

农村社区,既有别于传统的行政村,又不同于城市社区,它是由若干自然村合并在一起,统一规划,统一建设,形成的新型社区。科学地进行农村新型社区建设,有利于满足农民日益增长的物质文化需求,逐步打破城乡二元结构,增加农地面积和提高农地使用效率。农村新型社区取代传统的零星分散的乡村聚落是历史趋势。

2006年,中国共产党十六届六中全会明确作出“积极推进农村社区建设”的重大决策。之后,多省区进行了农村新型社区的建设实践,学术界也涌现出一批关于新农村社区建设的研究成果。综合建设实践和理论研究,其观点和成果主要体现在3个方面。

关于农村新型社区空间分布形态。邱杨等[1]在对农村居民点分布形态现状分析的基础上,提出了点式、块式、点块结合式的农村新型社区空间布局形态,并设计了新型社区之间的交通等联系方式。河南巩义城乡规划研究中心杨保民等在《关于进一步优化新型农村社区空间布局的调研报告》中提出农村新型社区布局的4条原则。

关于农村新型社区建设模式。艾志平[2]借鉴欧美国家农村社区化发展经验,提出新型农村社区建设的3种模式:传统的需求驱动的社区发展模式、非传统的关注资本和才能的社区发展模式和基于资产的社区发展模式。针对不同地区农村经济发展水平和资源环境的差异,陆耀邦[3]在总结广西建设新农村的基础上,提出了基础设施拉动模式、产业发展推动模式、经济能人带动模式、企业开发联 (带)动模式和政府整村扶持建设模式。除此之外,浙江、湖北、山东、江苏等省份的一些地方也提出了农村新型社区建设模式。

关于农村新型社区规划。王立等[4]等探讨了新型农村社区规划的基本原理,提出了新型农村社区规划体系。陈娜[5]提出了发达地区城郊农村建立在生态产业基础上的网络化发展模式和空间形态。王镜如[6]、王立等[4]提出了农村新型社区基础设施和公共服务设施规划的具体内容和方法。文灵亚和蒋祖民[7]则更加理性地指出目前我国农村新型社区规划还存在诸多问题。

可见,在当地政府的主导下,不少地方进行了农村新型社区建设的大胆尝试,积累一些宝贵经验。例如河南巩义提出的农村新型社区布局的四条原则,就具有广泛的适用性;农业部调研组[8]通过对重庆市新农村建设的调查,也指出领导组织、科学规划、资金保障和重点项目带动在新农村建设中的重要作用。另外,一些学者对农村新型社区建设的理论探索也将进一步推动建设实践。

农村新型社区建设是一项复杂的系统工程。从传统村落到新型社区,改变的不仅仅是农民的居住模式,还会引起生产生活方式、利益分配模式的变化。农民能否普遍接收这种变化,将直接影响农村新型社区工程的开展。可见,农村社区建设的可行性分析要比建设一个基础设施完善、功能健全的宜居社区本身更为重要。另外,为提高社区建设的科学性,编制建设规划具有必要性,它是农村新型社区布局合理、建设科学的保障,也是保护农村传统文化和提高土地资源利用效率的手段。目前,对农村新型社区建设的可行性分析方法和规划体系研究较为少见,多数地方的建设活动具有一定的盲目性和缺乏系统性。

该文在厘清农村新型社区建设工作流程的基础上,重点讨论农村新型社区建设的可行性分析方法和规划体系,以期为科学进行农村新型社区建设提供帮助。

1 农村新型社区建设的工作流程

1.1 农村新型社区建设的目标和原则

新型农村社区建设,既不能等同于村庄翻新,也不是简单的人口聚居,而是要加快缩小城乡差距,在农村营造一种新的社会生活形态,让农民享受到跟城城市居民一样的公共服务。

建设新型农村社区,要实现以下目标:

(1)提高居住用地建筑容积率,复耕原分散的农村居民点,增加耕地面积。

(2)分离农地承包权和经营权,促进农地经营权的流转和集中,实现农地的集约化和规模化经营,提高农地使用效率。

(3)建设功能完善的农民居住社区,方便农民的生产和生活。

(4)增加农民收入来源,提高收入水平和生活质量。

另外,农村新型社区建设不能破坏历史建筑和体现于建筑的农村传统文化,并要为农村非物质文化的延续和发展提供空间。

建设新型农村社区,首先要坚持农民自愿的原则。农民是自然人,不是经济人,其行为不仅受经济利益的驱动,还受文化程度、家庭背景、社会关系等多种因素的影响。要实现农民自愿到新型农村社区买房或建房,腾出农村旧址复耕,并且支持农地经营制度变革,需要新型农村社区建设的组织者不仅要做广泛的社会调查,摸清农民的想法,尊重农民的意愿,客观进行可行性分析,还要动员农民参与各个环节的决策,增强农民的主人翁意识。只有让农民成为新型农村社区建设的参与者和决策者,才能保证该工作的顺利推行。其次,要坚持规划先行的原则。农村新型社区建设不仅仅是建设一个宜居社区,而且是一个包含众多目标和内容的系统工程,只有将规划设计纳入投资预算,科学编制规划,然后再依据规划进行建设,才能保证农村新型社区建设的科学性。

1.2 农村新型社区建设的工作流程

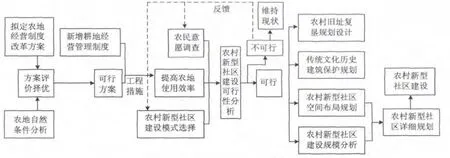

依据上述目标和原则,可确定农村新型社区建设的基本程序:农地经营制度改革、新型社区建设可行性分析、规划设计、建设实施 (见图1)。

农地经营制度改革是一种趋势。家庭联产承包经营责任制是我国农用地的基本使用制度,30年来该制度促进了农村生产力的稳步提高和农村经济的快速发展。但是,随着我国城市化进程的推进和市场经济的快速发展,家庭联产承包经营责任制局限性逐渐显现:农地产权主体不清、难以形成规模经营,农地承包经营权权利体系不完善,阻碍了农村经济的发展[9]。在保护农民对集体土地承包权的基础上,将承包权和经营权分离,实现农地企业化经营管理,提高农地利用的集约化和规模化程度,提高农地使用效率,将是农地经营制度变革的基本方向。同时,农地经营制度变革也是农村新型社区建设可行性分析的主要内容之一。

农村新型社区具体的建设组织,可以借鉴城市居住区开发建设经验,在此不作赘述。下面重点讨论农村新型社区建设的可行性分析和规划设计。

图1 农村新型社区建设工作流程

2 农村新型社区建设的可行性分析

2.1 农村新型社区建设的影响因素

土地的自然条件、农民意愿、农地经营制度改革和农村新型社区建设模式等主客观因素共同决定了新型社区建设的可行性。土地的自然条件是影响农地经营制度变革的客观因素,同时影响农业生产作业半径。在众多主观影响因素中,农民意愿是核心,其他因素也多是首先直接影响到农民意愿进而作用于新型社区建设的可行性。作为新型社区建设的主要目标之一,农地经营制度变革从一定程度上决定了农村新型社区建设价值的大小,同时它也通过作用于农民意愿影响社区建设的可行性。农村新型社区建设模式直接决定了社区建设的融资方式和操作程序,对农民最为敏感的对象——经济负担,产生重大影响,所以,建设模式的选择也是可行性分析的一项重要内容。另外,体现于村落建筑的农村传统文化保护价值,也在一定程度上决定了农村新型社区建设的可行性。

2.1.1 土地自然条件

土地自然条件主要指地形条件 (平整度)、地块大小和规则程度。土地坡度大,地块小,形状不规则,则不适宜大规模机械化作业,农民耕作半径也小,所以不利于农村聚落合并建设新型社区,反之亦然。

2.1.2 农民意愿

农民意愿是农民对放弃传统的各自经营的农地经营模式和在农村聚落小聚居的居住方式,接受新型的规模化经营的农地经营模式和在农村社区大聚居的居住方式的心理倾向。这种心理倾向受农民习惯、观念等主观因素的影响,也会随客观环境的变化而改变。

向农民传输现代化农地经营理念,发展地方非农产业、疏通农村劳动力进城务工的渠道以减少农民对农业收入的依赖,进一步完善社会保障制度,建立能让农民触摸和感受的功能完善的农村新型社区试点区等等,这些措施都有助于改变农民传统观念,有利于推动农村新型社区建设。

2.1.3 农地经营制度变革

农地经营制度变革涉及农民就业、农地流转方式、农地经营者选择、农民权益保障等诸多问题,并且不同地区情况各异。总的来讲,平坦的地形条件、农民的坚定支持、发达的地方非农产业、通畅的劳动力输出渠道、完善的社会保障和一定数量的资金支持将有利于推行农地经营制度变革。农地经营制度变革的前提是保护农民的土地承包权,具体可以选择土地批租、入股等等形式集中土地经营,提高农地使用效率。

2.1.4 农村新型社区建设模式

农村新型社区建设模式主要指谁来主导建设、用谁的资金建设以及如何进行投资回报等。目前,有建设实践的农村新型社区建设模式主要有市场运作模式、企业参与模式、政府主导模式、政策引导模式和自筹自建模式。

每种模式均有其适用条件,任何地区不能照搬别的地区的建设模式。但任何地区选择建设模式,均应坚持一个原则,就是短期内不能过于加重农民经济负担,长期不能侵害农民经济利益。在众多的建设模式中,基于政府主导的利用企业资金将社区建设 (Building)、农地和社区商业设施经营 (Operation)、社区管理 (Management)一体化的运作模式 (简称BOM模式),将有更广泛的适用性。对农民来讲,不需要自己出资就能搬进新的社区,这将有利于提高农民的积极性;对政府来讲,也避免了融资的困难,减轻了财政压力;对企业来讲,这种BOM方式也兼具可操作性和可持续性:社区建设所需资金相当于企业扩大生产的原始投资,视农地、社区商业设施经营收益和社区管理以及其他运营成本分别为年度现金流入和现金流出,可以得到年度净现金流。企业根据理想的投资回收期,核算单位面积农地每年可以给农民多少回报,以此作为投资农村社区建设的谈判底线。如果这个回报数额得到双方的认可,BOM模式则可进入实际操作阶段。

2.1.5 农村聚落传统文化保护价值

农村聚落是农村传统文化的主要载体。诸如山西的大院、安徽的徽派建筑、福建的客家土楼等极具历史价值,不能因建设农村新型社区而破坏这种农村的传统文化。

2.2 农村新型社区建设的可行性分析方法

农村新型社区建设的可行性分析宜采用多因素分析法。建立以土地自然条件、农民意愿、土地经营权流转可能性、建设模式被接受程度等为控制层,包含15项具体指标的评价指标体系,指标体系见表1。采用问卷调查、资料查阅、现场调查等方法获取指标分值,用德尔菲法 (Delphi)和层次分析法 (AHP)相结合的方法获取指标权重,然后根据K=∑Wi。Xi计算可行性综合指数K(式中Xi为第i个指标,Wi为第i个指标的权重,i=1,2……15),根据K值分布区间判断农村新型社区建设的可行性。需要注意的是,对于一些主观指标,问卷调查是获取临界分值的主要方法,调查结果是对指标赋值的依据;有一些指标诸如农民乡土情结、当前居住条件、农村聚落传统文化保护价值等,指标赋值大小与现实情况呈反向,因为农民乡土情结越重、当前居住条件越好、传统文化保护价值越大,越不利于新型社区建设,所以指标赋值也应越小。

3 农村新型社区规划体系及内容

农村新型社区建设是一项复杂的系统工程,投资巨大,在一定程度上具有不可逆性。为保证建筑科学,配套完善,空间布局合理,并处理好社区建设与农村传统文化保护和农村旧址复耕的关系。在农村社区建设实施之前,相关部门应组织编制传统文化和历史建筑保护规划、农村新型社区空间布局规划、农村新型社区详细规划和农村旧址复垦规划,组成农村新型社区规划体系。

3.1 传统文化和历史建筑保护规划

农村聚落是我国传统文化的重要载体,其中也不乏文物古迹和历史建筑。保护这些传统文化和历史建筑,以防因建设新型农村社区而破坏,具有重要意义。

县级政府应该是编制该规划的主导者,因为以县域是编制该规划的理想空间尺度。保护规划的编制应建立在调查、分析和评价的基础之上,不仅要明确保护对象的类型、价值和保护方法,还要编绘规划图,明确保护红线范围。

传统文化和历史建筑保护规划要作为其他新型农村社区规划编制的基础,其他新型农村社区规划不能违背传统文化和历史建筑保护规划。

3.2 农村新型社区空间布局规划

为避免单个农村新型社区建设位置选择的盲目性,县级政府应主导编制本县域范围内的农村新型社区空间布局规划。新型社区空间布局应坚持靠近较大居民点 (如乡镇驻地)、方便交通、方便农民生产生活的原则。

表1 农村新型社区建设可行性评价指标体系及权重

合理确定独立农村新型社区建设规模 (依城而建的非独立社区规模则具有灵活性,不作研究)是编制社区空间布局规划的重点内容。基于基础设施服务合理性的独立社区人口规模计算具有现实意义。农村新型社区之间的空间距离要远大于原有自然村落之间的距离,小学成为独立社区的必要设施。借鉴佩里(Clarence Perry)邻里单位理论[10],可依下式确定社区人口规模 (M)。

式中,S为一所小学学生数,r为当地6~12岁小学学龄儿童占总人口的比例。然后,根据下式计算村庄的人数P,并据此确定整合的村庄数。

式中,α为规划期末城镇化转化率,β为农村新型社区规划建设期的城镇转化折算系数。

农村新型社区空间布局规划与传统文化和历史建筑保护规划一样,两者均属较高层次规划,其编制时间要早于其他新型农村社区规划。

3.3 农村新型社区详细规划

社区详细规划是规划体系的核心,包括如下内容:规定各类不同使用性质的用地位置;规定各项控制指标,如建筑容积率、建筑密度、道路宽度、绿化率、停车场位置等;确定电力、电讯、消防、环卫等各项公共设施的位置、范围;规划绿地的位置、范围;综合安排各种管线的走向、管径。

规划成果除了规划文本外,还应有控制性详细规划图、单项规划设计图等图件。

3.4 农村旧址复垦规划

在农村新型社区规划体系中,农村旧址复垦规划属于相对独立的部分。其目的是改变建设用地性质,恢复土地的生态功能。农村旧址复垦应坚持农业利用优先的原则,拟定多种复垦方案,综合分析每种方案的生态价值并进行投资收益分析,最终确定最优方案。另外,如果将农村旧址复垦为农业用地,规划成果中还应体现新增耕地的经营管理及收益分配方式这部分内容。

农村新型社区规划具有很强的专业性。因此,对于各层次的规划,应由县级政府或农村新型社区建设的组织者聘请具有规划设计资质的单位进行编制。

4 结语

改变农民传统零星分散的居住方式,建设农村新型社区,是提高农地使用效率、改善农村环境、提高农民生活质量、缩小城乡差距的重要途径。多因素分析法是农村新型社区建设可行性评价的主要方法。影响社区建设的主要因素包括土地自然条件、农民意愿、农地经营制度变革方式、农村聚落传统文化的保护价值和社区建设模式等,BOM模式是一种较好的农村社区建设组织模式。传统文化和历史建筑保护规划、农村新型社区空间布局规划、农村新型社区详细规划和农村旧址复垦规划构成农村新型社区规划体系,前两个属于较高层次规划,应有县级政府主导编制,其它规划可由社区建设的组织者聘请具有规划设计资质的单位进行。

[1]邱杨,曹宇.农村新型社区空间分布形态的思考.四川建筑,2008,28(6):7~10

[2]艾志平.农村新型社区发展强调个性.企业观察家,2012,(5):46~47

[3]陆耀邦.广西新农村建设模式.中国农业资源与区划,2008,29(3):42~45

[4]王立,刘明华,王义民.城乡空间互动——整合演进中的新型农村社区规划体系设计.人文地理,2011,(4):73~78

[5]陈娜.发达地区城郊农村聚居空间布局规划方法研究——以成都市新都区农村新型社区规划为例.中国优秀硕士学位论文全文数据库,2011

[6]王镜如.星海新型农村社区项目规划设计及其实施研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库,2011

[7]文灵亚,蒋祖民.关于新型农村社区规划的思考.中外建筑,2009,(2):82~83

[8]农业部调研组.重庆市加强新农村建设和农村综合改革问题研究.中国农业资源与区划,2009,30(4):1~5

[9]渠立权,张庆利,苏楠.农地股份制经营的可行性分析——以江苏南京和淮安为例.安徽农业科学,2008,36(35):15702~15704

[10]陈友华,赵民.城市规划概论.上海:上海科技文献出版社,2000,93