顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用法对食用植物油中易挥发成分的分析

2014-03-08陈侨侨张生万李美萍王志娟王洪燕

陈侨侨,张生万*,李美萍,王志娟,王洪燕,李 璐,李 焕

(山西大学生命科学学院,山西 太原 030006)

顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用法对食用植物油中易挥发成分的分析

陈侨侨,张生万*,李美萍,王志娟,王洪燕,李 璐,李 焕

(山西大学生命科学学院,山西 太原 030006)

采用顶空固相微萃取技术对7 种食用植物油(菜籽油、亚麻籽油、芝麻油、花生油、玉米胚芽油、葵花籽油和大豆油)中易挥发成分进行萃取富集,然后采用气相色谱-质谱联用法对其化学组成进行分离及定性,共检测出118 种化合物,其中包括:酸类、醛类、醇类、酮类、烃类、醚类、硫甙降解物、吡嗪类、呋喃类、芳香类、酚类、吡咯类、吡啶类、吡喃类、噻唑类、酯类及其他类型化合物。并对各油种间主要易挥发成分的差异进行了分析评价。

顶空固相微萃取;气相色谱-质谱联用;食用植物油;易挥发成分

食用油是日常生活的必需品。随着生活水平的提高,人们对食用油提出了除基本功能之外的更高要求,对营养价值、健康指标的关注度极大提升[1]。虽然大豆油、花生油、葵花籽油等的消费占主导,但小品种食用油的消费量也开始显现[2]。在北方民间压榨的菜籽油和亚麻籽油因其特殊风味深受当地人们的喜爱,其中的易挥发成分在一定程度上决定了油的感官质量,是存在于油中的次生特异性标志物,使植物油具有独特的风味[3]。所以,对植物油中易挥发成分进行分析、比较各油种之间易挥发成分的差异具有重要意义。

刘晓君等[4]建立了顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用法,鉴定花生油易挥发成分的分析方法;秦早等[5]采用顶空固相微萃取结合气质联用技术对 芝麻油和芝麻香精的易挥发成分进行了研究,确定了芝麻油和芝麻香精的易挥发成分在种类上和相对含量上的差异;Steeson等[6]研究了大豆油和玉米油易挥发成分的萃取富集、分离条件。但对民间食用的菜籽油、亚麻籽油及市售多种精炼油间易挥发成分的分析比较尚未见报道。

本实验采用顶空固相微萃取技术对7 种食用植物油(菜籽油、亚麻籽油、芝麻油、花生油、玉米胚芽油、葵花籽油和大豆油)中易挥发成分进行了萃取富集,然后,采用气相色谱-质谱联用技术对其化学组成进行分离及定性,并对各油种间易挥发成分的差异进行了初步评价。其结果为食用植物油的安全性评价、油种的特征风味评价、掺假鉴定以及改善加工工艺等提供了一定的参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

一级压榨芝麻油、花生油、玉米胚芽油、葵花籽油及一级浸提大豆油 市购;菜籽油 山西阳泉小作坊;压榨亚麻籽油(胡麻油) 山西大同小作坊。

1.2 仪器与设备

75 μm碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(carboxen/ polydimethylsiloxane,CAR/PDMS)固相微萃取头、100 μm聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)固相微萃取头、50/30 μm聚二乙烯苯/碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane,DVB/CAR/PDMS)固相微萃取头及萃取手柄 美国Supelco公司;7890-N5973气相色谱-质谱联用仪(配有质量选择检测器(mass selective detector,MSD)化学工作站和NIST 05质谱数据库)及20 mL顶空萃取瓶(带有聚四氟乙烯隔垫和铝帽) 美国Agilent公司;DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器 郑州长城科工贸有限公司。

1.3 方法

1.3.1 样品易挥发成分的萃取富集方法

用10 mL移液管准确移取8.0 mL油样置于20 mL顶空瓶中,用带有隔垫的瓶盖密封,置于集热式恒温加热磁力搅拌器中,在60 ℃条件下搅拌平衡20 min,然后通过隔垫将已老化(温度250 ℃、时间20 min)好的50/30 μm DVB/CAR/PDMS固相微萃取头插入顶空瓶中距离液面1 cm处,吸附60 min,待气相色谱-质谱联用分析。

1.3.2 气相色谱-质谱联用分析条件

色谱条件:色谱柱:RTX-WAX(30 m×0.25 mm,0.5 μm);升温程序:40 ℃保持3 min,以4 ℃/min升至75 ℃,以8 ℃/min升至250 ℃,保持10 min;载气(He)流速0.35 mL/min;进样口温度265 ℃;不分流。

质谱条件:电子电离(electron ionization,EI)源;电子能量70 eV;离子源温度175 ℃;接口温度280 ℃;四极杆温度150 ℃;质量扫描范围m/z 20~450;质谱谱库为NIST 05质谱库。

1.3.3 气相色谱-质谱联用分析方法

在1.3.2节气相色谱-质谱联用分析条件下,将已按1.3.1节方法萃取富集被测样品中易挥发成分的萃取头插入气相色谱进样口,在265 ℃解吸5 min,随后进行色谱扫描。并对其质谱进行解析、与NIST 05质谱库相应标准谱图进行比对,同时结合相关文献数据确定各易挥发成分的分子结构,并采用峰面积归一化法求得各组分相对含量。

2 结果与分析

2.1 顶空固相微萃取富集及气相色谱-质谱联用分析条件的选择

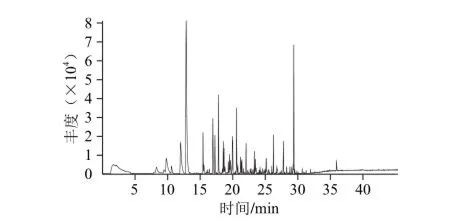

对固相微萃取头(50/30 μm DVB/CAR/PDMS、75 μm CAR/PDMS、100 μm PDMS)、萃取温度、萃取时间以及气相色谱-质谱联用分析条件等进行了选择,发现按实验方法的条件,对食用植物油易挥发成分的萃取富集、分离效果最好,其典型的总离子流图见图1。

图1 菜籽油易挥发成分总离子流图Fig.1 Total ion current chromatograms of volatile compounds in rapeseed oil

从图1可知,除了空气峰(保留时间1~5 min)和来自萃取头的硅氧烷类杂质峰(保留时间10.722 min)分离欠佳之外,其他峰分离效果均较好。

2.2 易挥发成分组成分析

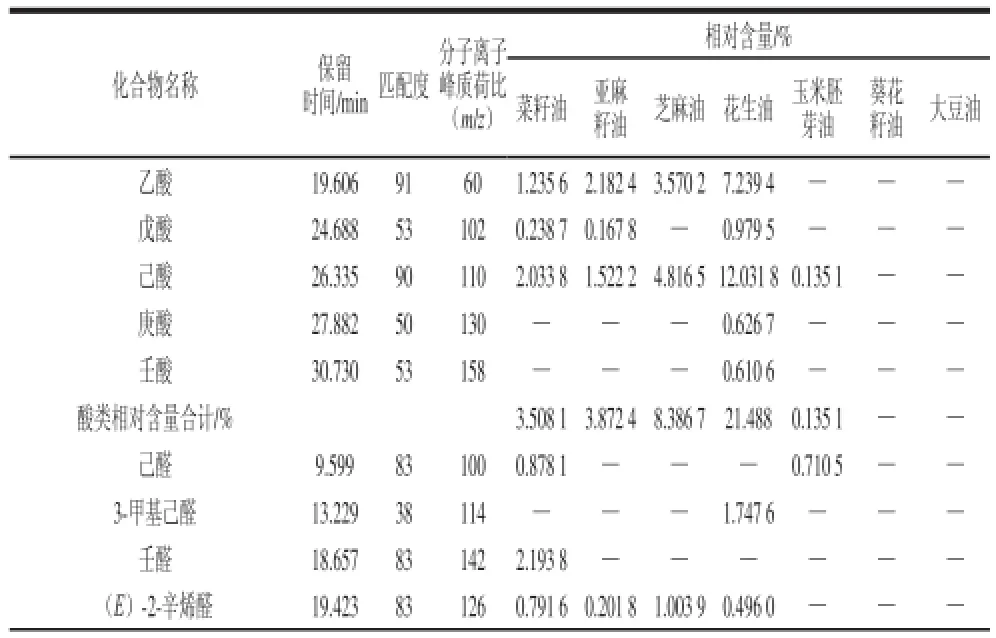

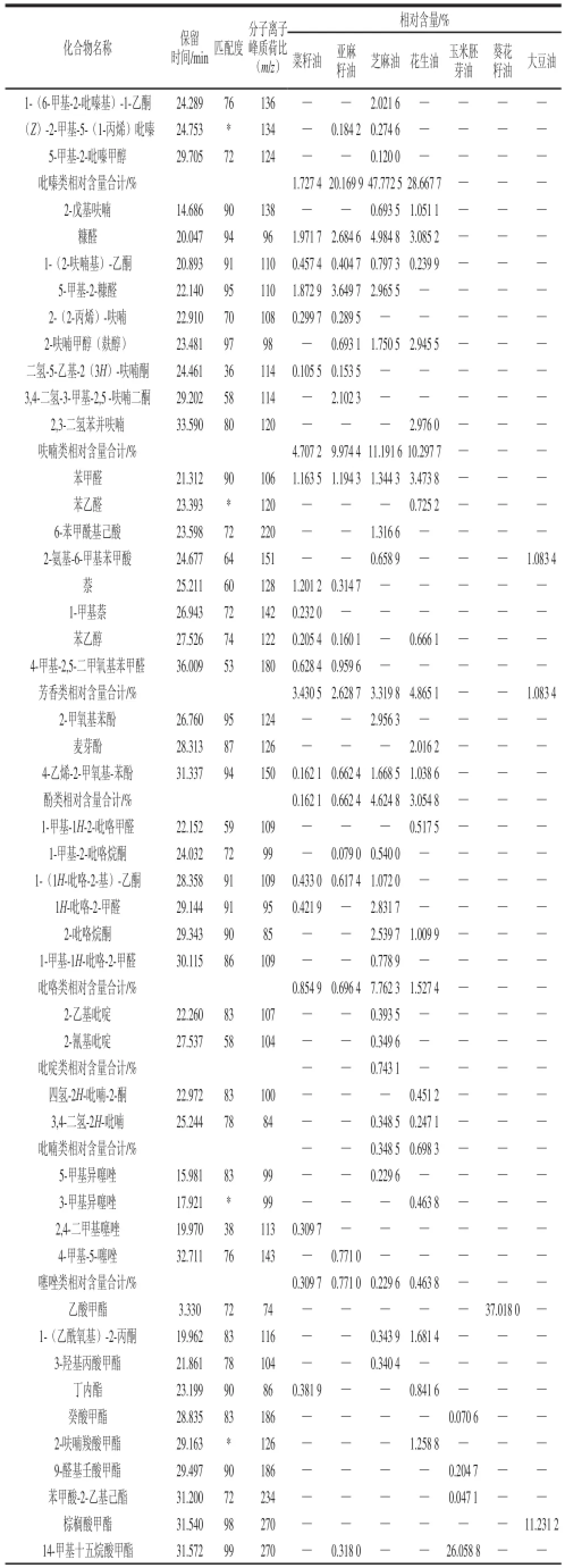

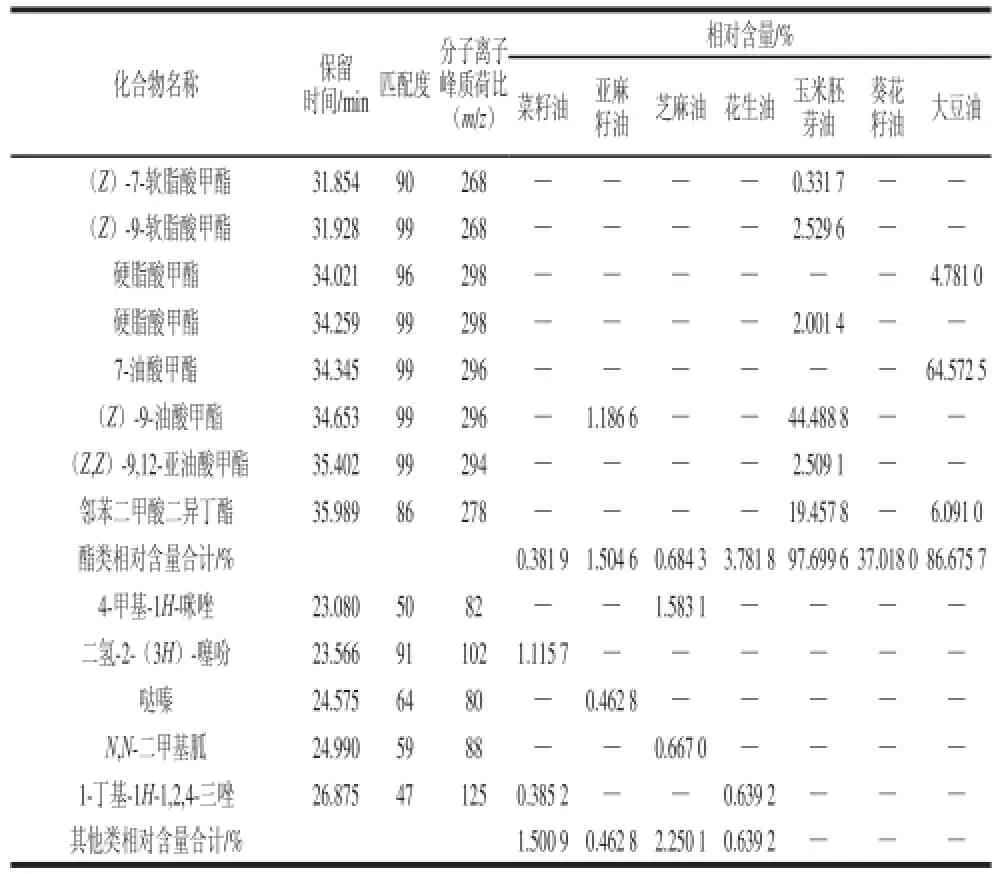

按实验方法,对菜籽油、亚麻籽油、芝麻油、花生油、玉米胚芽油、葵花籽油和大豆油中易挥发成分进行了顶空固相微萃取气相色谱-质谱联用分析,对其质谱进行了解析,并与NIST 05质谱库相应标准谱图进行了比对,同时结合相关文献[7]数据确定了118 种易挥发成分,并采用峰面积归一化法测定了各组分的相对含量,其各组分的化合物名称、色谱保留时间、与标准谱的匹配度、分子离子峰质荷比、各组分的相对含量均列于表1。

表1 7 种食用植物油易挥发成分组成Table 1 Volatile components and contents of seven kinds of edible vegetable oils

续表1

续表1

续表1

由表1可知,菜籽油、亚麻籽油、芝麻油、花生油、玉米胚芽油、葵花籽油和大豆油中共确定118 种易挥发化合物,包括:酸类、醛类、醇类、酮类、烃类、醚类、硫甙降解物、吡嗪类、呋喃类、芳香类、酚类、吡咯类、吡啶类、吡喃类、噻唑类、酯类及其他含氮类化合物。菜籽油和亚麻籽油中分别确定了44 种和46 种化合物,占易挥发成分总峰面积的85.67%和90.36%,其中,硫甙降解物[8]相对含量最高,分别占易挥发成分总峰面积的52.53%和21.28%,另外,亚麻籽油中吡嗪类化合物含量也相对较高(20.17%)。芝麻油和花生油中分别确定了48 种和40 种化合物,占易挥发成分总峰面积的92.65%和87.93%,且吡嗪类化合物相对含量最高,分别为47.77%和28.67%,此外,芝麻油中呋喃类化合物的相对含量也较高(11.19%),而花生油中相对含量较高的物质为酸类化合物(21.49%);本实验使用的玉米胚芽油、葵花籽油和大豆油中的易挥发成分相对较少,分别为13 种、5 种和6 种,相对含量分别占易挥发成分总峰面积的98.67%、91.40%和90.78%,另外,在玉米胚芽油和大豆油中均检测出邻苯二甲酸二异丁酯(diisobutyl phthalate,DIBP),分别占易挥发成分总峰面积的19.46%、6.09%。

2.3 各油种间主要易挥发成分的差异

2.3.1 吡嗪及其他杂环类化合物

由表1可知,吡嗪类化合物在芝麻油、花生油和亚麻籽油的易挥发成分组成中占有较大比重,分别占易挥发成分总出峰面积的47.77%、28.67%和20.17%,而在其他4 种油中含量甚微或没有。吡嗪类化合物阈值极低,呈现典型焙烤坚果香气,是构成亚麻籽油、芝麻油、花生油风味的主要贡献物质[9]。如:2-乙酰基吡嗪具有类似爆米花的香味,且比具有烘烤香、爆玉米和坚果仁香气成分的2-甲基吡嗪的香气更强烈[10]。

芝麻油、亚麻籽油、花生油、菜籽油中吡嗪类化合物分别有15、9、6 种和3 种,吡嗪类化合物的种类和相对含量的不同可能是构成各油种具有不同风味特征的主要原因。另外,存在于亚麻籽油、芝麻油、花生油中含量较高的吡嗪类化合物依次为2,5-二甲基吡嗪、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪。2,5-二甲基吡嗪的阈值(80 μg/L)非常低[11-12],但其在亚麻籽油、芝麻油、花生油中的相对含量都非常高,分别占易挥发成分总峰面积的7.33%、11.06%和13.06%,所以推测2,5-二甲基吡嗪对芝麻油、亚麻籽油、花生油风味的形成具有很大的贡献。另外,2-甲基吡嗪、2-乙酰基吡嗪、1-(6-甲基-2-吡嗪基)-1-乙酮和2-乙基吡嗪等几乎只存在于芝麻油中,相对含量分别为12.24%、2.34%、2.02%、1.06%,也是构成芝麻油特殊风味的重要组成成分。另外,呋喃、噻唑、吡咯、吡啶类化合物的不同香气对植物油的风味也有一定贡献,如某些呋喃类化合物具有各种果香和烤香[13]、吡咯类化合物一般呈青香和坚果香味[14]等。这些杂环类化合物的含量会随着油料在加工过程中采用不同的蒸炒温度而发生变化[15]。

2.3.2 硫甙降解产物

菜籽油和亚麻籽油中硫甙降解物的含量相对较高,分别为52.53%和21.278%,花生油(6.54%)次之,芝麻油、玉米胚芽油、葵花籽油、大豆油中均未检测到硫甙降解产物,这可能与这些油料作物属于不同的科属有关。硫甙广泛存在于十字花科植物中,目前在油菜中发现有20余种[16]。硫甙的降解产物是菜籽油的主要风味物质,Tripathi等[17]综述了硫甙自身无生物活性,但会降解产生异硫氰酸酯、腈类化合物等,且腈类化合物会影响动物肝脏和肾的生理功能;异硫氰酸酯在食物中呈现出高度的生物活性,能够有效的防止饮食中多种物质(如多环芳烃、杂环胺和亚硝胺)所引起的DNA损伤和致癌作用,但高剂量的异硫氰酸酯也具有基因毒性,可能会引起哺乳动物细胞姐妹染色体变异和染色体失常,从而引起突变和致癌[18]。

2.3.3 酸、醛、酮类化合物

酸、醛、酮类化合物是油脂分解或氧化产物[19]。植物油的氧化会导致碳氢过氧化物的形成,其会生成各种易挥发的短链次生氧化产物,有些产物因其易挥发会产生不愉快的气味影响植物油的整体风味[20]。但其中有些化合物对植物油的风味具有一定贡献,如(E,E)-2,4-庚二烯醛是亚麻酸的主要氧化产物,具有青草、水果、脂肪和香辛料的香味[21]。(E,E)-2,4-庚二烯醛存在于菜籽油、亚麻籽油、芝麻油3种植物油中。而菜籽油和亚麻籽油中(E,E)-2,4-庚二烯醛的含量较高,分别为3.97%、8.40%,这可能与菜籽油、亚麻籽油中亚麻酸含量高有关。

2.3.4 邻苯二甲酸二异丁酯

这7 种油虽都采用塑料包装,但仅在玉米胚芽油和大豆油中检测出邻苯二甲酸二异丁酯,分别占玉米胚芽油和大豆油易挥发成分总峰面积的19.46%、6.0 9%,可能是来自于油脂加工过程或包装材料的增塑剂,其绝对含量是否在安全范围内,以及采用顶空固相微萃取方法测定油中邻苯二甲酸酯类化合物分析条件的选择,有待进一步研究。邻苯二甲酸酯(phthalates,PAEs)是热塑性塑料生产中常用的一类增塑剂,其在塑料中质量分数高达20%~30%[22]。PAEs能从食用油塑料包装材料向油中迁移污染食用油,污染程度随油在塑料瓶中存储时间延长而增加[23]。且一旦进入人体,便很快积蓄在脂肪组织里,不易排泄出去,从而导致人体内残留着高浓度的邻苯二甲酸酯[24]。有些邻苯二甲酸酯对动物的生长发育具有毒性作用[25],且会干扰人体的内分泌系统[26]。

3 结 论

采用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用方法,分别对7 种植物油样品进行了萃取富集、定性和归一化含量分析,共检测出118 种易挥发成分,其中菜籽油以硫甙降解产物(7 种)为主;芝麻油以吡嗪类(15 种)为主,亚麻籽油以吡嗪类(9 种)和硫甙降解产物(6 种)为主,花生油以吡嗪类(6 种)和酸类(5 种)为主,且芝麻油、亚麻籽油、花生油所含的吡嗪类化合物在种类和相对含量上的不同,是影响这些油种特征风味的重要因素;本实验的玉米胚芽油、葵花籽油、大豆油的易挥发成分以烃类和酯类为主,几乎无特别风味。对于食用植物油的安全性评价、油种特征风味鉴定有待作进一步研究。

[1] 石帅, 张大红, 骆耀峰. 上海市食用油消费调查及消费者需求偏好研究[J]. 中国油脂, 2010, 35(10): 1-5.

[2] 周金星, 徐方旭, 匡立学, 等. 沈阳市食用油消费意识现状与分析[J].中国油脂, 2012, 37(9): 1-5.

[3] 刘晓君, 金青哲, 王珊珊, 等. HS-SPME-GC/MS分析花生油易挥发成分技术的优化[J]. 食品与生物技术学报, 2010, 29(4): 1673-1689.

[4] 杨湄, 刘昌盛, 周琦, 等. 加工工艺对油菜籽主要易挥发风味成分的影响[J]. 中国油 料作物学报, 2010, 32(4): 551-557.

[5] 秦早, 杨冉, 高桂圆, 等. 顶空固相微萃取结合气质联用分析芝麻油和芝麻香精的易挥发成分[J]. 食品科学, 2012, 33(24): 263-268.

[6] STEENSON D F, LEE J H, MIN D B. Solid phase microextraction of volatile soybean oil and corn oil compounds[J]. Journal of Food Science, 2002, 67(1): 71-76.

[7] 陈晓明, 朱鼎程. 固相微萃取-气质联用分析芝麻油的挥发性成分的研究[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(2): 570-574.

[8] 谢婧, 徐俐, 张秋红, 等. 顶空固相微萃取法提取菜籽油挥发性风味成分[J]. 食品科学, 2013, 34(12): 281-285.

[9] 李丽, 高彦祥, 袁芳. 坚果焙烤香气化合物的研究进展[J]. 中国食品添加剂, 2011(3): 164-169.

[10] 卫舒平, 张华, 徐晓彬, 等. 吡嗪衍生物的天然存在及其在食品香精中的应用[J]. 香料香精化妆品, 2000(2): 25-31.

[11] JUNG M Y, BOCK J y, BACK S O, et al. Pyrazine contents and oxidative stabilities of roasted soybean oils[J]. Food Chemistry, 1997, 60(1): 95-102.

[12] 罗涛, 范文来, 徐岩, 等. 我国江浙沪黄酒中特征挥发性物质香气活力研究[J]. 中国酿造, 2009, 28(2): 14-19.

[13] 林旭辉. 食品香精香料及加香技术[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2010: 102.

[14] 刘晓君, 金青哲, 刘元法, 等. 花生油易挥发风味成分的鉴定[J]. 中国油脂, 2008, 33(8): 40-42.

[15] 吴浪, 徐俐, 谢婧, 等. 不同炒制温度对菜籽油易挥发风昧物质的影响[J]. 中国油脂, 2012, 37(11): 39-41.

[16] 谢婧, 徐俐, 吴浪, 等. SPME-GC-MS对菜籽毛油和精炼菜籽油易挥发风味成分的分析[J]. 中国油脂, 2012, 37(8): 84-87.

[17] TRIPATHI M K, MISHRA A S. Glucosinolates in animal nutrition: a review[J]. Animal Feed Science and Technology, 2007, 132(1/2): 1-27.

[18] 张清峰, 姜子涛, 李荣. 辣根等十字花科蔬菜中硫甙水解产物异硫氰酸酯的生物活性[J]. 食品研究与开发, 2005, 26(3): 83-88.

[19] 王兴国, 金青哲. 油脂化学[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 72-77.

[20] ULLRICH F, GROSCH W. Identification of the most intense odor compounds formed during autoxidation of methyl at room temperature[J]. Journal of the American Oil Chemists Society, 1988, 65(8): 1313-1317.

[21] SELKE E, FRANKEL E N. Dynamic headspace capillary gas chromatographic analysis of soybean oil volatiles[J]. Journal of the American Oil Chemists Society, 1987, 64(5): 749-753.

[22] 叶常明, 田康. 邻苯二甲酸酯类化合物生物降解动力学[J]. 环境科学学报, 1989, 9(1): 37-41.

[23] FUKUOKA M, KOBAYASHI T, ZHOU Y, et al. Mechanism of testicular atrophy induced by di-n-butyl phthalate in rats, part 4, changes in the activity of succinate debydrogenase and the levels of transferring and ferritin in the sertoli and germ cells[J]. Journal of Applied Toricology, 2006, 13: 241-246.

[24] 李明元, 胡银川. 食品塑料包装中PAEs迁移危害研究现状[J]. 食品与生物技术学报, 2010, 29(1): 14-17.

[25] HOWDESHEL K L, WILSON V S, FURR J, et al. A mixture of five phthala te esters inhibits fetal testicular testosterone production in the Sprague-Dawley rat in a cumulative, dose-additive manner[J]. Toxicology, 2008, 105(1): 153-165.

[26] MATSUMOTO M, HIRATA-KOIZUMI M, EMA M, et al. Potential adverse effects of phthalic acid esters on human health: a review of recent studies on reproduction[J]. Regulatory Toxicology Pharmacology, 2008, 50(1): 37-49.

Analysis of Volatile Compounds in Edible Vegetable Oils Using Headspace Solid Phase Micro-Extraction and GC-MS

CHEN Qiao-qiao, ZHANG Sheng-wan*, LI Mei-ping, WANG Zhi-juan, WANG Hong-yan, LI Lu, LI Huan

(College of Life Sciences, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

The volatile compounds in seven kinds of edible vegetable oil including rapeseed oil, flaxseed oil, sesame oil, peanut oil, corn oil, sunflower seed oil, and soybean oil, were extracted and concentrated by headspace solid phase microextraction (HS-SPME), and then separated and identified by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Totally 118 compounds were identified, including acids, aldehydes, alcohols, ketones, hydrocarbons, ethers, degradation products of glucosinolates, pyrazines, furans, aromatic compounds, phenols, pyrroles, pyridines, pyrans, thiazoles, esters and other compounds. Differences in major volatile compounds from these edible vegetable oils were analyzed and evaluated.

headspace solid phase micro-extraction; gas chromatography-mass spectrometry; edible vegetable oils; volatile compounds

TS227

A

1002-6630(2014)14-0097-05

10.7506/spkx1002-6630-201414019

2013-11-15

国家自然科学基金面上项目(31171748);山西省普通高校特色重点学科建设项目(011352011)

陈侨侨(1990—),女,硕士研究生,研究方向为食品化学。Email:15234031142@163.com

*通信作者:张生万(1955—),男,教授,学士,研究方向为食品化学。Email:zswan@sxu.edu.cn