苗乡苗人那些傩人、匠人与歌者们

2014-03-08曾金迷雾无忌简文相凤子黄荣莉

文+曾金 迷雾 图+无忌 简文相 凤子 黄荣莉

苗乡苗人那些傩人、匠人与歌者们

Those Local Artists in Miao Village

文+曾金 迷雾 图+无忌 简文相 凤子 黄荣莉

“在彭水,浓郁的苗乡风情并不是安放在厚厚的史料里,而是鲜活地存在于生活中。千年的苗族文化,在这片神秘的大地上繁衍生息,一场傩戏,一曲苗歌,抑或是一张按照古老技法造出的纸页,都透露出山水之间的灵气。”

作为重庆唯一以苗族为主的少数民族自治县,苗人几乎占了彭水人口基数的一半。在彭水的各行各业,都能见到苗人的身影。无论是能与鬼神对话的冉瑞财,还是孜孜不倦坚持土法造纸45年的刘开胜,或是唱了一辈子山歌的“苗歌歌王”任云新……他们为彭水贡献着自己的才情,也让这座山水之城更加鲜活明亮。

英文导读: There are many Miao people in Pengshui. Those local artists are always versatile and contribute their skills to every field.

傩戏传人冉瑞财:沟通鬼神的媒灵

冉瑞江、冉瑞财两兄弟至今都还记得第一次看父亲冉正高跳傩戏的场景。那时冉正高已经是木腊庄傩戏的掌坛师,十来岁的两兄弟看着父亲脸上戴着大红色的脸谱,脚下踏着四方八正的步法,嘴里念叨着神秘的咒文,心里咯噔一下,感觉父亲突然变了一个人似的。

旁边的村民告诉他们,这时候,你爸爸已经不是你爸爸了。“不是爸爸那是什么?”他们有些不解。村民说:“神仙上身了。”后来,跟着父亲学习傩戏的冉家兄弟才知道,父亲当时进行的是木腊庄傩戏中的开坛仪式,请“傩公傩母”也就是掌管傩坛的神灵下凡,但凡木腊庄傩戏开场,不管是什么法事,这都是必须做的步骤,来不得半点马虎。

这样的开坛仪式,随着木腊庄傩戏的传承,已经延续了数千年。这种古老的傩戏集中分布在彭水大垭乡木腊庄附近,这里东与贵州省务川仡佬族苗族自治县浞水镇相连,西面与南面和贵州省道真仡佬族苗族自治县忠信、桃园两镇接壤,北面及东北面则与湖北、湖南毗邻。

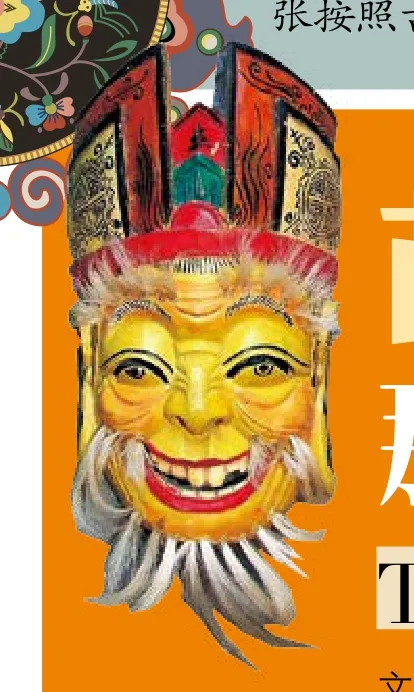

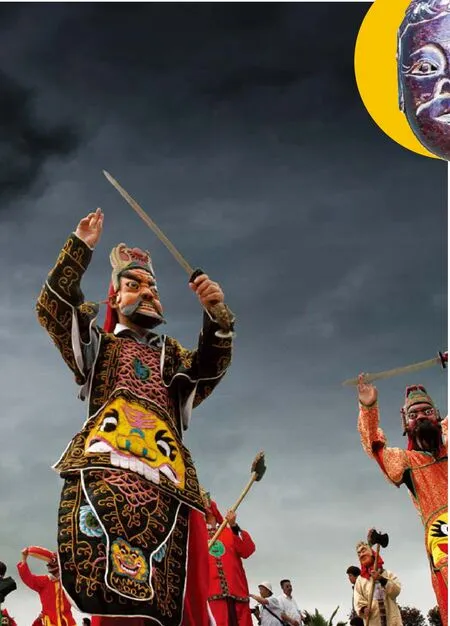

左右页图:从春秋战国时期到现在,木腊庄傩戏已经延续千年,虽然形式有所变化,但依旧保持着浓厚的神秘色彩。

历史上,这里基本上就是“蜀道难”的真实写照。彭水旅游局文史专家简文相形容了一下古时木腊庄的环境:“基本就是深山老林,境内有大大小小8条溪流,在沟壑溪流间长期有狼出没,走在草丛当中都要小心翼翼,不知道会不会踩到剧毒的蝮蛇。这种环境下,基本上每年都有人死于非命。”

出于对祖先的敬重,对鬼神的敬畏,也是为了为自己祈福。居住在此的先民们开始带着敬意以歌舞愉悦祖先和鬼神,这就形成了最初的木蜡庄傩戏。到了春秋战国时期已具规模。《太平寰宇记》载:彭水地区“其风淫祀”,居住在这里的廪君部落“俗尚巫鬼”,僚人“性尤畏鬼。”到了明清,祭祀鬼神的活动更是达到了高峰,康熙《彭水自治县志》记载:“民俗信鬼神……有疾病则酬神愿。”

“之后,就不行了。”简文相说。特别是抗日战争爆发后,民不聊生,开坛还愿者日渐稀少,木腊庄傩戏开始衰败。到1948年,曾经繁荣的木腊庄傩戏凋零到只有龙龟寺僧人冉玄清师兄弟3人可以掌坛的地步。

左右页图:对于木腊庄的村民来说,傩戏就犹如一场盛会。除了神秘的仪式之外,他们还能欣赏一场可能会延续几天的盛大戏剧演出。

这位冉玄清,就是冉正高的师傅,也是冉家两兄弟的师祖。他也差点成了木腊庄傩戏最后的传人。中华人民共和国成立后,1951年取缔龙龟寺佛事等活动,冉玄清回乡劳动。“文化大革命”期间,傩戏被视为 “迷信活动”,冉玄清遭到批斗。就在冉玄清考虑要不要带着这门古老技艺离开人世的时候,从小对傩戏痴迷的冉正高找到这位木腊庄傩戏仅剩的掌坛师,诚恳地拜师学艺,这门古老技艺才得以流传下来。

木腊庄傩戏的规矩是传外不传子,也就是说只论师徒关系,哪怕是子侄没有通过考核也不能传承。他们这一派的始传人是邻近龙龟寺的长老曾妙兴,从他开始排了“妙、法、玄、真、宝、应、道、普、贤、通”十辈,只有出师之后才能分到代表辈分的“法名”。冉正高的法名是“冉真文”,是真字辈惟一也是最后的掌坛师。

学习木腊庄傩戏是一个相当漫长的过程。需要熟悉傩戏的所有细节,从整个流程、步法、咒文到每位神灵的法名都要记得,冉瑞财从1987年开始跟着父亲学戏,直到1989年才获准出师。而他的兄弟冉瑞江,学了几年傩戏后却没有走上这条道路,如今是一名公务员的冉瑞江虽然已经不太接触傩戏,但是依旧清清楚楚地记得木蜡庄傩戏的每个动作和含义。

出师那天,冉正高赐给冉瑞财“冉宝灵”的法名,这标志着冉瑞财正式成为木腊庄傩戏的掌坛师,从此以后可以自己开坛做法。他记得父亲一共收了10多位徒弟,最后只有他、李应忠、杜举文、廖金强、黄其、王明成6人出师。父亲过世后,冉瑞财代表的“宝”字辈,就成了木腊庄傩戏最年长的一辈。

如今冉瑞财也收起了徒弟,最小的才22岁。只是想学戏的人还是不多,冉瑞财说:“只要有人肯学,他就肯教。但是就算人再少,也绝对不会放低标准。”对这位木腊庄傩戏的传承人来说,收徒是件神圣的事情,“要对得起祖宗,对得起鬼神。”

悦神悦鬼又悦人

在贵州打工的张顺才遇到一件怪事,工地宿舍里面,每到半夜都有一只老鼠来咬他的脚趾甲,这老鼠精怪得很,张顺才几次装睡想引它出来,它却从不会出现。被咬了半个月后,一位上了年纪的老乡告诉他:“这个事情太邪,你去找冉师傅做台法事吧。”

这位老乡口中的冉师傅,就是冉正高。这个故事是笔者从一位木腊庄村民口中听来的,是真是假无法辨清,不过村里人也对此见怪不怪,因为经常有人慕名前来,请冉正高做法事。所求不外乎几样:清宅、祛病及驱灾。理由更是千奇百怪,比这个故事离奇百倍的都有。

每当傩戏开坛的时候,整个庄子的气氛就像过节一样隆重。木腊庄傩戏的时长通常由主人定夺,短则三天三夜,最长能有七七四十九天。“除非是很不得了的事情,不然一般做三天三夜就够了。”冉瑞财说。

以一台三天三夜的傩戏为例,基本可以拆分成三个部分。第一个是开坛仪式,冉瑞财再三强调这是整场傩戏最重要的环节。简单来说,这个环节表现的是“迎神”。开坛仪式开始后,掌坛师先要“起锣焰火”,请来傩公、傩母,之后“申文奏疏”言明请他们来的事由后,这台傩戏才算正式开始。接着是“搭桥迎宾”,掌坛师要铺开一条画满诸天神佛的长卷,从傩坛一直铺到河边,画卷之中要留一处白,摆上一只活鸡作为祭品。

这个环节,让原本不信鬼神的小伙子阿南差点拜在冉瑞财门下。他回忆当时看到的场景:“冉法师把祭品鸡放在长卷上面,原本活蹦乱跳的鸡一下子就不动了,你怎么驱赶它也不走。就像是丢了魂一样。”

在开坛仪式完结之后,木腊庄傩戏就进入第二个部分。这是整个傩戏的高潮,也是围观村民们最喜欢的环节。“傩戏,傩戏,既有傩,又有戏才像样嘛。”一位经常看傩戏的村民如此总结。

这些戏其实没太多讲究,掌坛师和弟子们不仅要唱和“傩”有关的戏,例如《伏羲姊妹治人烟》、《出二郎》、《出灵官》、《出土地》,也会演一些如《太子送子》、《歪嘴婆娘》等俚俗“花戏”。唱戏的时候,法师们戴着造型各异、变形夸张的面具,演着生旦净末丑,一下子变成了专业的戏班子。

这台戏差不多要唱一天。到了最后一天,傩戏进入收尾工作。这个时候,就要根据办法事的人不同的需求进行特殊的仪式了。例如“上刀山”,这又被称为“解关塞”,法师需要踩着48把磨得锋利的铁刀和木刀做成的“刀杆”向上爬。

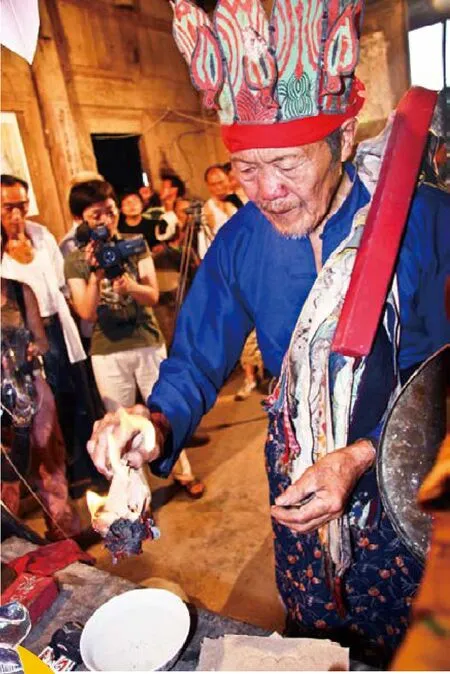

家里有人过世,就要“破域”,将铁火盆锅放在木炭火中烧红后,法师赤手拨开熊熊燃烧的木炭,由一名法师将火盆锅取出后,端在手里,口念咒语,在院坝内早已布置好的域内破解各种炼狱,让亡灵免受酷刑之苦。亲眼看过“破域”的简文相,至今都觉得有些渗人,“烧得通红的铁盆,法师拿在手上却一点不会被烫伤,我后来摸了他的手,一片冰凉,你一下子就觉得空气中是不是真的有鬼魅,大白天都背心发凉。”

而“煞铧”主要用于驱鬼。将用过的生铁铧放入木炭火中烧红后,由一名法师口念咒语,赤脚伸入火堆拨开铧周围的木炭,再到铧面摩擦,待青烟升腾后,一手用生桃木夹夹住铧尾,一手拿铧尖,再将铧尖衔在齿间,双手托铧,在掌坛师、法师的咒语中,按照鼓点节拍在出现怪异的房间走三圈。但奇就奇在,烧得通红的生铁铧,法师咬起来好像没事一样。

之后,主办人需要在傩坛面前杀猪宰羊,这叫“领牲”,是为了“送神”准备的祭品。送神完毕后,掌坛师封坛,一场木腊庄傩戏便落下帷幕。“其实,木腊庄傩戏就是悦神悦鬼又悦人。”冉瑞财总结道,隆重的仪式是为了悦神,祭祀的牲口是为了悦鬼,而连唱几天的戏,自然是悦人。

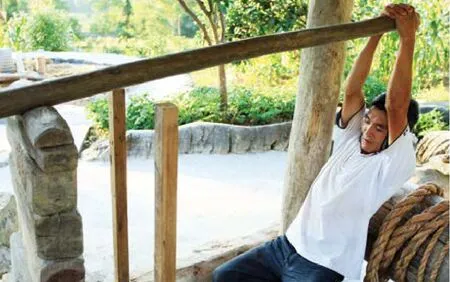

土法造纸传人刘开胜:孤独舀纸45年

在距彭水县城70公里的一处峡谷内,阿依河静静地流淌着,碧绿的河水引出了重庆的最美漂流地,也带出了隐藏在它边上的最原始的造纸术——朗溪竹板桥造纸。在朗溪竹板桥造纸技艺三百多年的传承过程中,如今仅剩下刘氏一脉,所以人们也把“朗溪竹板桥造纸”称为“刘氏造纸”。

清康熙年间,刘氏老祖为了避难,从江西举家西迁,在途经彭水自治县朗溪乡的竹板桥时,因看到这个大峡谷河水清澈,两岸竹海成林,便决定在此扎根下来。此后,刘氏族人采伐河竹,运用土法造纸术开始了土纸的生产。

而关于刘氏造纸术的源承,向来说法不一。一种说法是刘氏造纸术乃家族私传,刘氏老祖从江西迁居至此时就带了过来;另一种说法却是朗溪乡当地本身就流传着这一造纸术,刘氏族人到此之后对造纸术进行了改进,就一代代传承了下来。

左页下图:根据傩戏传承人的说法,木腊庄傩戏的精神在于“悦神悦鬼又悦人”。

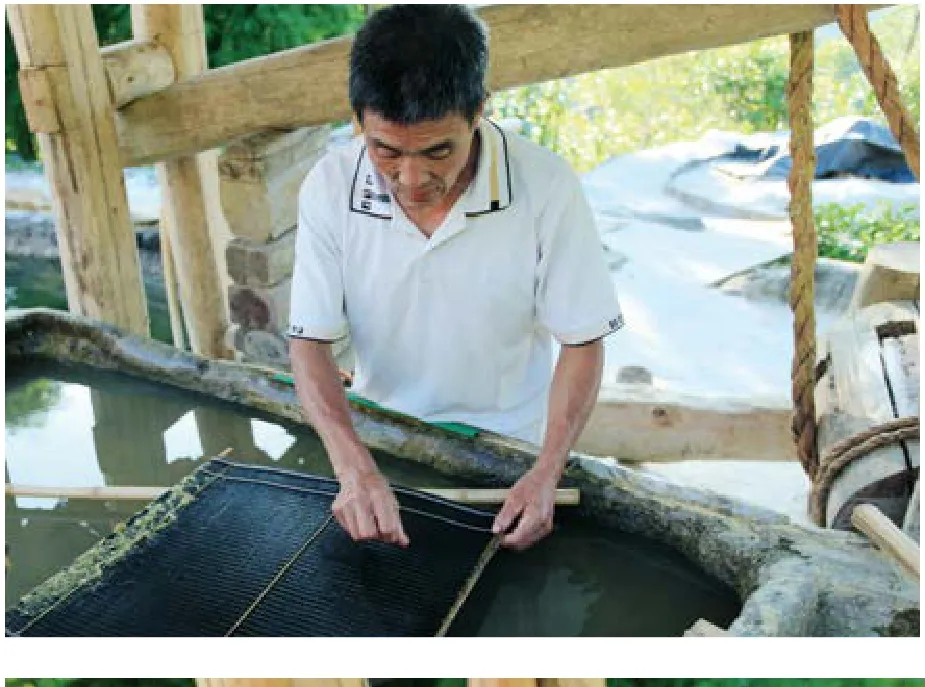

右页图:在朗溪竹板桥造纸的整个工艺流程中,以制纤维、舀纸、揭纸最为重要, 揭纸技术要求高,所以称“舀纸是匠,揭纸是师”。右上图为碾轧泡竹的石碾盘。

不论哪种说法,从刘氏老祖迁居至今,刘氏造纸技艺到刘开胜这里已经默默传承了十代人。笔者见到刘开胜,正值太阳暴晒的午后,刘开胜啃着包谷的样子给人一种市井的亲切感。

刘开胜告诉笔者,在刘氏造纸三百余年的传承中,对造纸工艺进行过两次改进。第一次是20世纪50年代,大胆引进生石灰浸竹工艺,取代了原先蒸煮制料的方法,碾压法取代了碓捣法,大大提高了工作效率,碾轧出来的纤维也更加细腻;第二次改进是20世纪70年代,刘开胜创研的舀纸工艺,他加宽舀纸用的帘子,中间用细线分割,一次就可以舀出两张纸,效率足足提高了一倍。

在谈及如何想出这种方法对造纸工艺进行改进时,刘开胜说:“当年那种一张一舀,舀起来太轻松,一点不带劲,所以就想法整成了两张一舀。”从14岁初中毕业接手土法造纸开始,刘开胜已经舀了足足45年,45年间几乎从未中断过。要知道传承自古老蔡伦造纸术的朗溪竹板桥造纸工序十分复杂,素来有“七十二道脚手,除开吹那一口”的说法。其工艺主要有取料、制料、制浆、成型、干燥、包装、保管等几大步骤。从阳历二三月份砍采嫩竹开始到浸泡再到最后的打条包装,一张纸的成形要花费整整5个月的时间。

年少时没有浆池高的刘开胜,就垫着木头站在池边舀。时间不仅仅积攒了脸上的皱纹,也积累了他对造纸工艺的经验,所以当彭水自治县对竹板桥18户造纸人家进行“选精”时,刘开胜才能最终脱颖而出,成为竹板桥造纸唯一的传承人。在采访过程中,他自豪地说:“我生产出来的纸张,即使上面没写‘刘开胜’三个字,但是只要看上一眼,都能知道出自我手。”

为了寻找到更清澈更方便的水源,刘开胜将造纸作坊进行了两次搬迁,从对岸搬到河沟,最后在半山腰寻到一处清澈的山泉,才在此定居下来。他说,作坊生产土纸用的水都是能直接饮用的。

45年的时间,刘开胜基本将他一生的时间都用在了造纸上面,他一直坚持用最好的技艺造纸,虽然工序复杂,每天的收入也不过100多元,这还得像他这样娴熟的老艺人,工作十个小时才能达到。也正是因为这门传统工艺,收入低、工序多、耗时长,村里很多人都选择外出打工,他的儿子去重庆从事了服务行业,挣的钱多,还没这么累。刘开胜却独独坚持了下来,他说:“我现在记录的是一份历史,我能够感受到它在我肩头的责任,如果连我都不做了,这个古老的造纸术就没有人做了。”

临走时,刘开胜告诉笔者,他虽然快60岁了,但身体还好,没什么毛病,他会继续用传统手艺来造纸,一直做到70岁,甚至更久,直到做不动了为止。为了方便,他还在屋后山上种了一片竹林。他说,大自然给了他这么好的环境,有山有水,只要自己肯做,一样能赚钱,还不需要什么成本。等过几年,他做不动了,就培养他的儿子学习这门造纸的手艺,要让这门造纸技艺得以更好地发展和传承。

“苗歌歌王”任云新:唱着山歌找媳妇儿

坐车从彭水县城出发,沿乌江画廊向东北方向前行,穿过鬼斧神工的龙门峡,雄伟延绵的东山盖下,横陈着一座灰墙林立,青瓦栉比,富有明清建筑风格的古老乡镇,这就是声名显外的鞍子苗寨。这里是彭水苗族聚居最多,苗寨保存最完整,苗俗

左右页图:每年暖和的时节,刘开胜都会操起帘子站在水池旁,不停地重复着舀纸 的动作。习惯最浓郁的山乡。鞍子苗歌传承人任云新就出生在这个地方。

初见任云新,他正为一场篝火晚会积极筹备着,笔者趁筹备的空隙找到了他。他说,像这种表演活动,一年中有很多次,最多的时候,一个月能来个5、6次。随后,聊起鞍子苗歌,已经64岁稍显消瘦的任云新立即打开了话匣子,一张口就为笔者唱起了彭水自治县流传最广的《娇阿依》:“山歌不唱哦就不开怀哟,娇阿依,磨儿不推不转来哦,酒不劝郎哦郎不醉哟,娇阿依,花不逢春不乱开哦……凉风绕绕哦天要晴哟,娇阿依,庄稼只望雨来淋哦……”他说,“娇阿依”是苗语,“娇”是美女的女子,“阿”指阿哥,“依”是苗语里的方言,表示“依依不舍”之意,和在一起意思就是“阿妹和阿哥互相喜欢得不得了,一刻都舍不得分开”。除了是鞍子苗歌的典型代表,《娇阿依》已经成为鞍子苗歌的一个“词牌名”,属于情歌的专用曲调,基本上所有表现爱情的内容都可以往《娇阿依》的调子上靠,有时甚至拿《娇阿依》直接来代指整个鞍子苗歌。

像《娇阿依》这类情歌,对任云新那一代人来说,是他们生活中不可缺少的部分。从任云新记事起,身边就围绕着各种山歌。“当时人人都会唱山歌,我的山歌、情歌就是从身边接触到的人那里学来的,爷爷、爸爸、母亲,甚至乡邻。”在放牛的坡上,他学到了采茶歌与盘歌;在割猪草的时候,他学到了打闹歌;进学堂的时候,他学到了杂歌与情歌。

1962年,刚满十岁的任云新又拜“歌师傅”任远碧为师,成为鞍子苗歌第五代传人。在任远碧“手把手”的教导下,任云新学到了如何把山歌的音唱得更高,更是将鞍子乡所有类型的苗歌都涉猎了一遍。

左右页图:在彭水像任云新这样的歌者还有很多,他们长在山歌里,山歌成了他们 生活的一部分,所以每次山歌出口,总是那样余音绕梁。

因为上过初中,任云新认识很多字,于是,他就把学来的的山歌、情歌、盘歌都记到本子上去,本子记了几大本。那时,他拿着歌本,每天都放开嗓子唱。犁地时,向牛儿唱;砍柴时,向森林唱;放牧时,向大山唱;打闹时,给薅草人唱。因为会的苗歌太多,任云新从早到晚可以不唱重样。

后来,鞍子苗寨的人都知道了他叫任云新,都知道他能够把调子拖得比蜜蜂翅膀振动的声音还响,乡里的人都说二十岁的任云新比白胡子老汉会唱的山歌还要多。

也正因为山歌唱得好,任云新通过唱山歌找到了他的另一半。在聊起这段往事时,已是耳顺之年的任云新,少见地露出了羞涩。他笑着告诉笔者:“我们那个年代,通讯方式不发达,唱山歌成了吸引异性关注的唯一方式。而且那时不像现在这么直白,她看到你只会脸红,又没有什么说的,于是就没话找话说。比如:你教我唱那个山歌嘛。本来她就会唱,所以是假的,只是想找你摆龙门阵。有时又叫你写一下歌词,白天来,晚上也来,一天要来好几遍。后来,就慢慢开始对歌,对着对着,感情就出来了,也不要‘三媒六证’,就这样在一起了。”

到现在任云新还清楚地记得和妻子唱得最多的情歌。“这位妹子好抽条,头上梳的马安桥。走在人中逗人爱,路过山中雀都闹。”这是赞美情人花容月貌的;“一爱姐的好眉毛,眉毛弯弯一脸笑;二爱姐的好头发,梳子梳来篦子刮;三爱姐的好双手,恰似荷塘出水藕。”这是大胆示爱的;“白布帕儿圈打圈,我不是想你天把天,我一年想你十二月,我一月想你三十天。”“郎想姐,姐想郎,犹如鹦哥想凤凰,鹦哥都有凤凰想,就像情妹配小郎。”这是表现两人分开后的想念;“金竹打水细细飞,江边洗衣不用捶。细石磨刀不用水,我两结交不用媒。”这是表明两人已经私定终身……从初识到诘问,从赞慕到初恋,从迷恋到相思,从结婚到送郎,从思别到苦情……笔者仿佛跟着任云新的歌声重新经历了一遍他的爱情故事。

时间到了1996年,当时的彭水自治县文化馆为了采集鞍子苗歌的曲调和歌词开始走访民间,他们把鞍子苗寨会唱歌的人都集中到一起,通过会唱歌曲的数量,以及唱山歌时展露出来的音域,挑选出几个最能唱的。任云新自然从中脱颖而出。

随后,文化馆找来了专业的音乐老师,训练他们如何在舞台上走好台步。2006年10月,任云新和鞍子民歌团代表重庆到北京参加全国第三届少数民族文艺汇演,他们演唱的《娇阿依》震惊了在场观众,最终夺得金奖。同年12月28日,任云新在彭水自治县首届“娇阿依民族文化艺术周”上,毫无争议地获得了“苗家歌王”的称号。