松墨天牛种群动态与不同健康马尾松林分的关系

2014-03-07曹金亮

曹 金 亮

(福建省将乐县林业局,福建 将乐353300)

松墨天牛(Monochamus alternatusHope) 又名松天牛、松褐天牛,属于鞘翅目(Coleoptera)天牛科(Cerambycidae)墨天牛属(Monochamus)[1]。国外主要分布于美国、加拿大、墨西哥、日本、韩国、朝鲜、老挝、越南、希腊和葡萄牙等;国内几乎全国各地均有分布[2]。松墨天牛的寄主有马尾松、黑松、雪松、云杉、火炬松、落叶松、思茅松、冷杉、华山松、云南松等[3]。松墨天牛是松材线虫病的主要传播媒介,为森林植物检疫对象[4-5]。松墨天牛主要为害松林中的长势衰弱松木、频死木和新伐倒木,在受到自然灾害的马尾松林中松墨天牛危害更猖獗。松墨天牛以低龄幼虫寄生在松木的韧皮部,破坏或切断筛管,影响养分输送,2龄后幼虫蛀食松木的木质部,影响水分运输;成虫取食嫩枝补充营养,产卵时在树干咬出产卵刻槽,最终导致树势衰弱、生长缓慢,甚至成片枯死,出材率和材质受到严重影响[6-10]。松墨天牛广泛分布于我省各地,在局部地区常暴发成灾,严重阻碍我省林业的健康发展,并且造成巨大的经济损失。为了探讨松墨天牛种群在不同健康林分的种群消长规律,笔者于2013年开展了松墨天牛种群动态与不同健康林分的关系研究,旨在为该虫的监测和防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 标准地的设置与调查

1.1.1 标准地概况在全面踏查的基础上,根据靳爱仙[11]对马尾松人工林健康评价,以马尾松种群活力、植被群落生态健康、林分抵抗活力为功能结构层;以郁闭度、马尾松完整率、病虫害指数、物种丰富度、林分自然干扰指数(风灾、火灾、冻害)、土壤表层腐殖质平均厚度指数等为指标层的方法,评价马尾松人工林健康状况,将其分为健康林分、亚健康林分、不健康林分3个等级[11]。结合试验地马尾松林的不同生境条件、林分状况共设立3块松墨天牛监测标准地,标准地位于将乐县余坊乡,地理座标界于东经117°14′,北纬26°53′。1号标准地设在余坊乡周厝村33林班2大班1小班,面积8.2 hm2,23年生松阔混交林,松林内有零星分布的木荷、枫树。2号标准地设在余坊乡余坊村19林班4大班3小班,面积14.27 hm2,26年生马尾松人工纯林,受马尾松毛虫严重危害后的林分。3号标准地设在余坊乡余坊村19林班5大班1小班,面积9.13 hm2,26年生马尾松人工纯林。每块标准地随机抽取样株30株,并用红漆给各样株标号,各标准地基本概况见表1。

表1 松墨天牛监测标准地基本概况

1.1.2 植株受害标准的划分松墨天牛主要以幼虫蛀入松树树干危害松林,属于钻蛀性害虫,参照林业部《森林病虫害预测预报管理办法》蛀干害虫的危害程度分级标准,将危害程度划分如下:被害株率10%以下为1级,表示轻度危害;11%~20%为2级,表示中度危害;21%以上为3级,表示重度危害[3,6]。

1.1.3 标准地的调查绘制标准地调查表,以幼虫扁圆形侵入孔、成虫圆形羽化孔以及产卵刻槽为特征[3,6,10],记录标准地受害株数、死亡株数、侵入孔、羽化孔等指标,自2013年5月开始,每10 d调查1次,至2013年10月止,共调查18次。

1.2 松墨天牛成虫的诱捕

1.2.1 诱捕设备引诱剂为APF-Ⅰ型松墨天牛化学引诱剂, 由厦门三涌生物科技有限公司生产;诱捕器采用增加涂层的撞板式诱捕器。

1.2.2 监测点的设立在各标准地内分别设诱捕器监测点1个,分别为监测点A、B、C,各监测点与同一林分中标准地相距200 m以上,避免诱捕器监测点对林分中标准株危害程度调查的影响。

1.2.3 诱捕器的悬挂和引诱剂在林分较中心的地带,选择两株相距较近的马尾松树,用铁丝将组装好的诱捕器悬挂于两树之间,底部离地面的高度约 1.5 m,各诱捕器底部集虫器中均添加少量敌敌畏,以防止捕获的松墨天牛逃逸。自设置诱捕器起始之日起,每隔10 d更换1次诱芯,并向集虫器添加少量敌敌畏,检查、收回、统计和记录各监测点诱捕器捕获松墨天牛雌雄数量。

2 结果与分析

2.1 松墨天牛监测标准地的系统调查结果

从2013年5月开始,每10 d对设立的3块松墨天牛监测标准地调查1次,至2013年10月止,各监测标准地样松墨天牛株被害情况见表2。由表2可知,松墨天牛在松阔混交林中危害程度为轻度;而在亚健康的松纯林林分中为中度危害,被害株率达23.3%;在受松毛虫危害的不健康林分中松墨天牛为重度危害,被害株率达43.3%。

表2 松墨天牛监测标准地样株被害情况

2.2 松墨天牛成虫种群消长动态

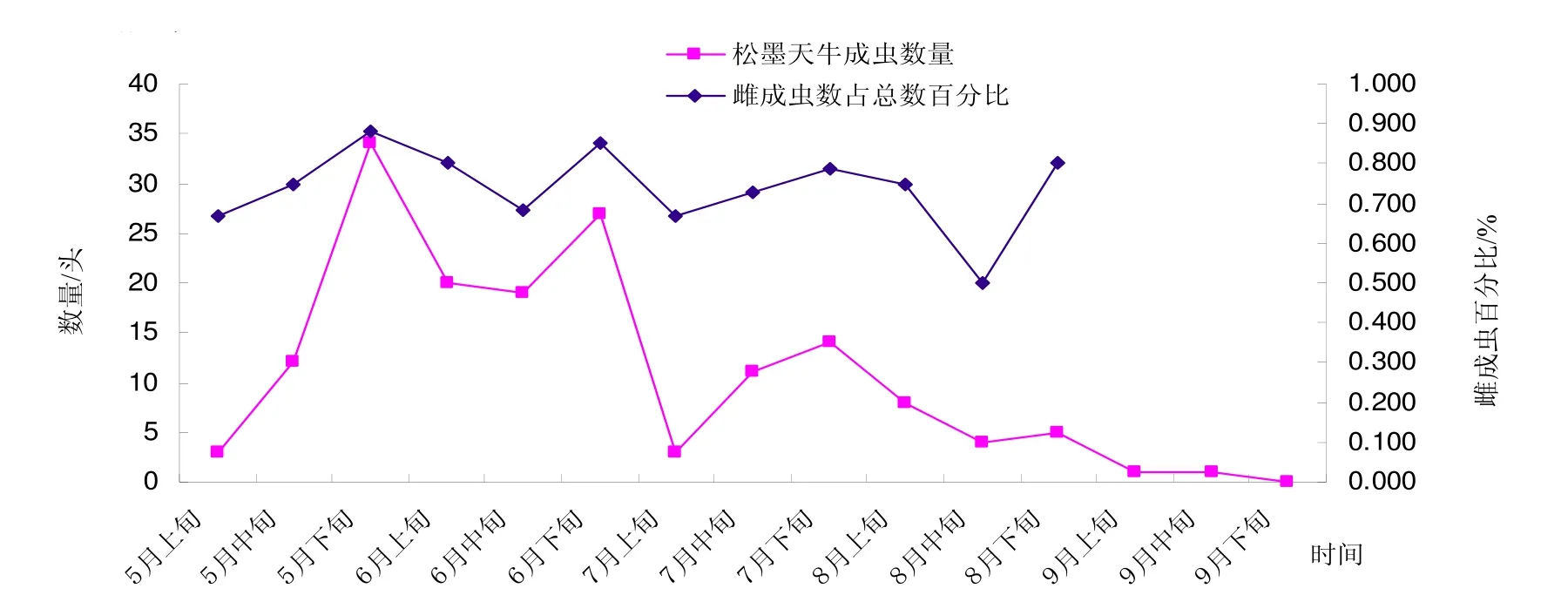

2.2.1 健康林分松墨天牛成虫种群消长特点健康马尾松林分(监测点A)松墨天牛成虫的种群数量动态见图1。由图1可知,松墨天牛在将乐1 a发生1代,成虫发生期较长,林间成虫始见于5月上旬,终见于9月中旬。5月上旬松墨天牛成虫开始频繁活动,种群数量高峰出现在 5 月中旬到6月中旬,也是成虫补充营养、交配、产卵的高峰期;7月上旬到7月中旬出现种群数量第2个高峰,之后种群数量迅速减少,到9月中旬后林间没有诱到成虫。第1个高峰的发生量大于第2个高峰,持续时间长于第2个高峰,诱捕到的成虫数量占总诱捕量的63.5%,两次高峰期诱捕到的成虫数量占总诱捕量的82.6%。

图1 应用APF-Ⅰ型诱剂监测健康林分松墨天牛种群动态

从图1中还可以看出,各个时期雌成虫的比例均在50%以上。雌雄数量动态变化趋势,除6月上旬外,其变化趋势和松墨天牛成虫的种群数量动态变化相一致。

2.2.2 亚健康松林松墨天牛成虫种群消长特点亚健康林(监测点B)分松墨天牛成虫的种群数量动态见图2。由图2可知,成虫发生期较长,林间成虫始见于5月上旬,终见于9月中旬。5月随着温度的上升,松墨天牛成虫纷纷出孔活动,5月中旬到6月下旬种群数量达到高峰,高峰持续时间长达50 d左右。在7月中旬和8月中旬相继出现2个小高峰,8月中旬之后种群数量显著减少,到9月中旬后林间没有诱捕到松墨天牛成虫。第1个高峰在数量和持续时间上都超过后2个小高峰。第1个高峰期诱捕到的成虫数量占总诱捕量的69.1%,3个高峰期诱捕到的成虫数量占总诱捕量的86.1%。从图2中还可以看出,各个时期雌成虫的比例约占50%。

图2 应用APF-Ⅰ型诱剂监测亚健康林分松墨天牛种群动态

2.3.3 不健康林分松墨天牛成虫种群消长特点不健康林分(监测点C)松墨天牛成虫的种群数量动态见图3。由图3可知,林间松墨天牛成虫始见于5月上旬,终见于9月上旬,活动时间至少长达5个月。5月中旬达到种群数量高峰,持续到6月下旬,7月中旬和8月中旬相继出现2个小高峰,8月中旬后种群数量迅速减少,到9月中旬后结束。第1个高峰在数量和持续时间上都超过后2个小高峰。第1个高峰期诱捕到的成虫数量占总诱捕量的72.3%,3个高峰期诱捕到的成虫数量占总诱捕量的89.1%。从图3中可以看出,除7月上旬外其它各个时期雌成虫的比例都超过50%。

图3 应用APF-Ⅰ型诱剂监测不健康林分松墨天牛种群动态

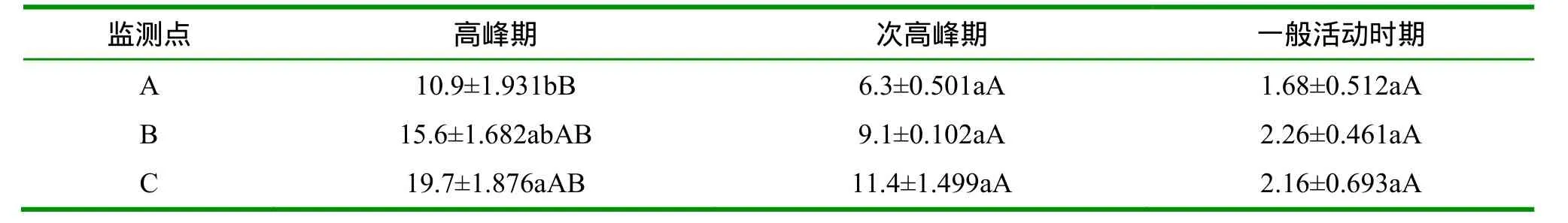

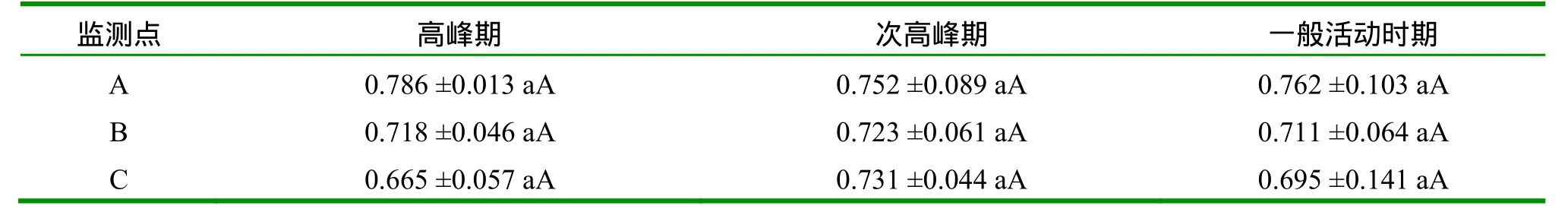

根据林间各个时间段诱捕到松墨天牛成虫的数量,将松墨天牛活动时间分为高峰期、次高峰期、一般活动期3个时期,对不同健康类型马尾松林分在高峰期、次高峰期、一般活动期诱捕到的松墨天牛数量进行差异性分析,结果见表3。由表3可知:在松墨天牛发生的高峰期不同健康类型马尾松林分每旬诱捕量的顺序依次为:不健康林分>亚健康林分>健康林分,并且不健康林分和健康林分诱捕松墨天牛数量差异极显著,不健康林分和亚健康林分松墨天牛发生量差异显著,各不同健康类型林分次高峰期和一般活动期松墨天牛成虫诱捕量差异不显著。

表3 不同健康类型马尾松林分各时期诱捕到的松墨天牛数量的差异性

表4 不同健康类型马尾松林分各时期诱捕到的松墨天牛雌成虫比例的差异性

3 小结与讨论

(1)通过对松墨天牛监测标准地的系统调查,结果表明:松墨天牛在健康林分(混交林)、亚健康林分(松纯林)、不健康林分(受马尾松毛虫危害林)的危害程度分别为:轻度危害、中度危害、重度危害。从3个监测点连续1年诱捕松墨天牛成虫的情况看,健康林分、亚健康林分、不健康林分的监测点诱捕到的松墨天牛成虫数量分别为71、112、148头,说明松墨天牛的发生及其种群数量与林分的健康状况关系密切,混交林能有效降低松墨天牛的危害。

(2)松墨天牛在将乐1 a发生1代,林间各监测点松墨天牛成虫均始见于5月上旬,不健康林分和健康林分中松墨天牛成虫终见于9月中旬,而亚健康林分中松墨天牛成虫终见于9月下旬。健康林分、亚健康林分、不健康林分中各个监测点诱捕到的松墨天牛成虫数量占总诱捕量的比例分别为:21.45%、33.84%和44.71%,从数量高到低依次为不健康林分、亚健康林分、健康林分。健康林分中松墨天牛种群在时序上分布相对较均匀,而在亚健康林分、不健康林分中其分布相对较集中。对不同健康类型马尾松林分在高峰期、次高峰期、一般活动期诱捕到的松墨天牛数量和雌成虫百分比进行差异性分析,发现不健康林分和健康林分诱捕松墨天牛数量差异极显著,而各不同健康类型林分次高峰期和一般活动期松墨天牛成虫诱捕量差异不显著。说明在将乐不同健康林分,松墨天牛的种群数量高峰主要集中在5月中旬至6月中旬。因此,该时期是防治松墨天牛成虫的最适期。

致谢:福建农林大学欧文胜同学参加部分室外调查工作,特此致谢!

[1]张星耀, 骆有庆主编, 王鸿斌等编著.中国森林重大生物灾害[M].北京: 中国林业出版社, 2003.

[2]曹露凡, 杨龙, 高峰, 等.松墨天牛生物学特性及防治的研究进展[J].山东林业科技, 2010, 40(2): 111-115.

[3]陈顺立, 林庆源, 黄金聪.南方主要树种害虫综合管理[M].厦门: 厦门大学出版社, 2004:160-163.

[4]赵宇翔, 董燕, 徐正会.松墨天牛生物学特性及种群密度研究[J].西部林业科学, 2006, 35(1): 83-86.

[5]萧刚柔.中国森林昆虫[M].2版.北京:中国林业出版社,1992: 483-485.

[6]王玲萍, 陈顺立, 武福华, 等.松墨天牛幼虫空间格局的研究[J].福建林学院学报, 2002, 22(1): 78-80.

[7]李广武, 邵桂英, 俞伯能.松墨天牛的初步观察[J].昆虫知识, 1986, 23(4): 169-170.

[8]李成德.森林昆虫学[M].北京: 中国林业出版社, 2004.

[9]宋世涵, 张连芹, 黄焕华, 等.松墨天牛生物学的初步研究[J].林业科技通讯, 1991(6): 9-13.

[10]王玲萍.松墨天牛生物学特性的研究[J].福建林业科技, 2004, 31(3): 23-26.

[11]靳爱仙.马尾松人工林健康评价及生态恢复模式研究[D].长沙: 中南林业科技大学, 2012.