《亲爱的》:三重视角下的伦理困境

2014-03-06谢红莲

谢红莲

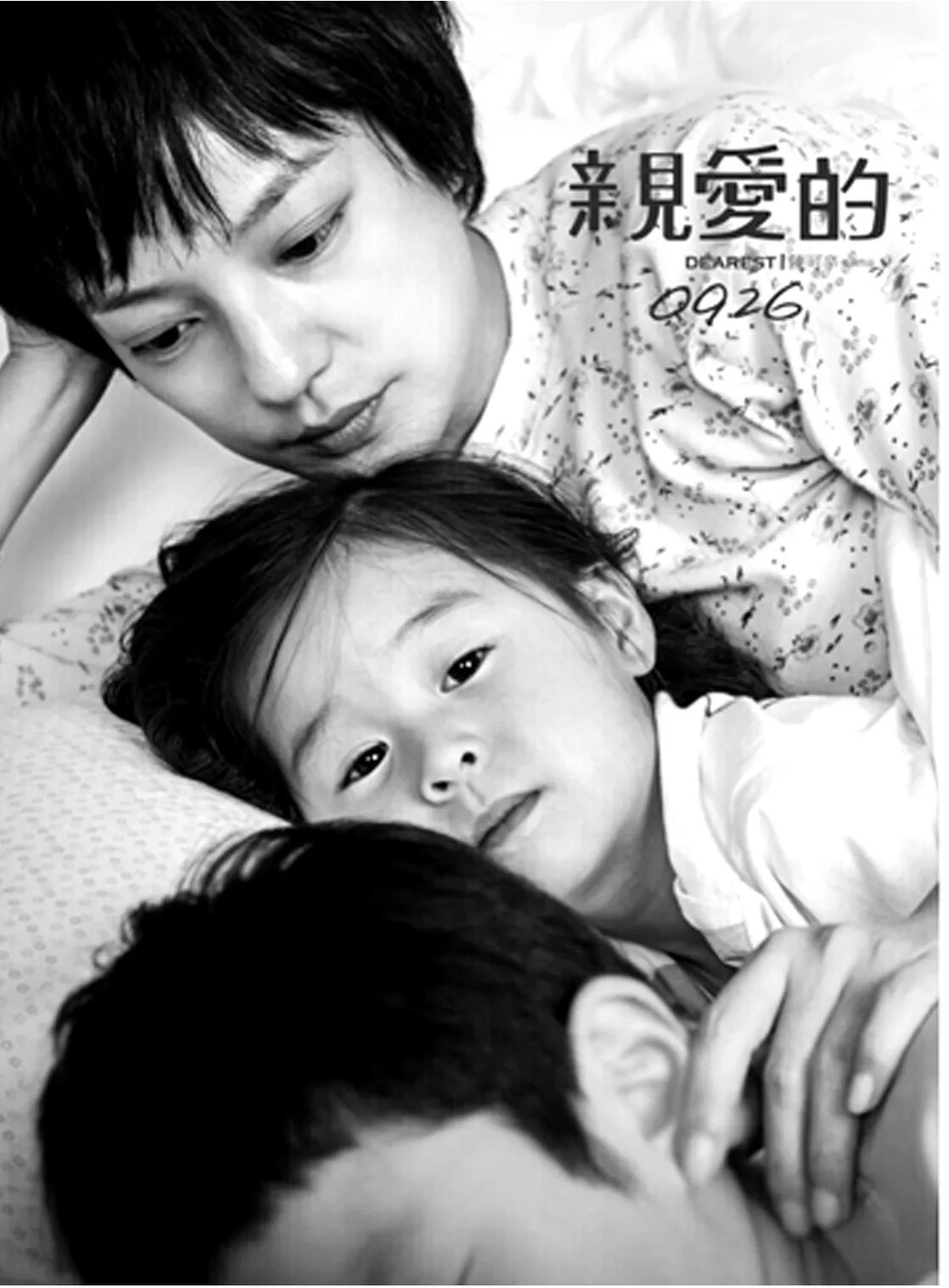

电影《亲爱的》剧照

导演创作一部电影是把自己的某种感受寄托在电影之上,将自己对情感对社会的看法通过电影表现出来,而观众消费一部电影,一方面是享受电影带给自己的乐趣,一方面则是体会一些自己没有经历过的情感,从而填补自己内心的某种空缺。陈璐在《我是电影:告诉你我看到的世界》中说道:在一部影片中,导演总是要为观众精心设计好一个观看故事的角度,用不断转换视点的方式告诉着我们是“谁”在“看”,以此调度着观众的心理视觉和生理视觉,引导观众从不同方面去关注事件的起因、发展和结果,以及与之有关的人物。[1]

《亲爱的》是陈可辛导演2014 年出品的一部“打拐题材”电影,电影主要讲述以田文军为首的一群失去孩子的父母去寻孩子以及养育被拐孩子的农村妇女李红琴如何为夺取孩子做抗争的故事。影片中导演视听语言先后给出了三个视角。第一个是被拐儿童父母的视角,第二个是人贩子妻子李红琴的视角。第三个是观众自己的视角。前两个视角从孩子父母和人贩子妻子的两个辩证角度,客观展现出了“打拐”带来的亲情纠葛之痛,给观众带来很强的代入感,从而引发观众自己的思考,得出自己的结论。而这三重视角中又各自展现了不同的社会家庭伦理的困境。

一

首先是从被拐儿童父母的视角出发,讲述了黄渤扮演的田文军,郝蕾扮演的前妻鲁晓娟,由于粗心丢了儿子,连续几年苦苦追寻未果。经过千辛万苦找到了,却换来与孩子相见却不相识的揪心事实。从被拐儿童父母的视角,费尽心思千辛万苦找到了日思夜想的孩子,渴望的是一家人相逢之后相拥而泣,以慰藉多年找孩子所受之苦。但是事实却是孩子经过多年与养母的生活已经不再认识自己的亲生父母。这对于丢失孩子的父母来说是多么的悲痛,因此对人贩子就更加的愤恨。

电影中最精彩的也是节奏最快的场景就是田文军和前妻到安徽农村找到孩子之后与李红琴和当地村民追逐争抢孩子的那场戏。镜头的切换和摇晃都表现出了田文军和鲁晓娟迫切想带走孩子的心情。特别是当孩子鹏鹏试图逃跑的时候(影片第00:56:30 处开始),镜头采用了近景和特写表现了田文军捧着儿子的脸用陕西方言的放声哭喊,鲁晓娟也通过痛哭宣泄自己失而复得之后的复杂情绪。影片中田文军坐在楼梯口哭得泣不成声(影片第01:06:00 处开始),从被拐儿童的父母视角看,孩子失去后经过重重困难最终找回,却得不到孩子的相认,心中的激动、开心、痛苦各种滋味只有被拐儿童父母能深切体会。

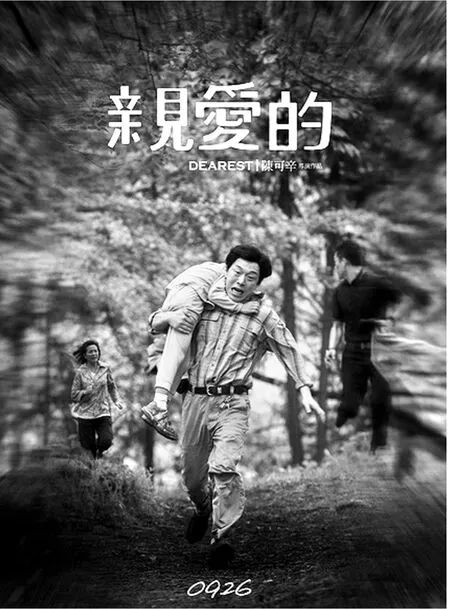

电影《亲爱的》海报

当孩子找到并回到自己身边生活时,因为与父母长久分别住在乡下,城乡之间的差异造成诸多生活习惯的改变,随地吐痰、说方言、不愿意用马桶这些给田文军带来了很大的困扰。从本该每天都能听见孩子声音到现在连叫声爸爸的感情都要重新培养。特别是失而复得之后的那种恐惧感,害怕孩子再次丢失连丢垃圾都会把孩子扛在肩头。鲁晓娟作为孩子的亲生母亲也为如何处理自己在失而复得的孩子和新家庭之间情感的平衡而挣扎。因此,从被拐孩子父母的视角出发,他们有足够的理由去恨李红琴这个女人。但是李红琴辛苦把孩子带大跟孩子之间培养出一份深深的母子之情,她自己不清楚这种母子情是错误的,是建立在另一个破碎家庭的基础上的。所以田文军做不到把这份仇恨强加到李红琴的身上。因此在当被拐孩子的父母全都围拥过来殴打李红琴的时候他选择了阻拦,但是因为李红琴丈夫的错误给自己的家庭带来了太多无力诉说的伤害和苦难,所以田文军对于李红琴的态度是矛盾的。影片中在狭窄破旧的小巷子中的对话和画面充分体现了血缘与亲情的冲突。李红琴不是孩子的亲生母亲,两人没有血缘关系,这种亲情没有法律保护。所以田文军说:“你自己得清楚,你不是孩子他妈。”但是当李红琴为了视如己出的孩子说到:“别让孩子吃桃,他会过敏。”这时候背景音乐响起,田文军转身离开,流下了眼泪。通过中近景可以清楚感受到田文军内心的复杂情绪,他想恨这个女人,但是他也同情爱自己孩子的这个女人。原本应该理所应当恨之入骨的人,因为亲情伦理的影响,最终也只能内心煎熬的想恨不能恨。

二

从人贩子妻子李红琴的视角来看,讲述了由赵薇扮演的一脸土气、文化程度不高的农村女性李红琴,含辛茹苦的养着一双儿女,但是却没想到自己成了人贩子老婆,导致两个孩子最终都被带离开自己的身边。心痛无奈至极却从不能向命运低头,努力积极地去诉求。学习收养法、找律师,甚至不惜出卖自己的肉体换来可贵的证据。竟然发现自己怀孕了,而孩子的父亲正是那个证明吉芳是弃婴,同自己有过一次性行为的老乡,这对于一个农村传统女性来说是一个莫大的耻辱,因此毋庸置疑李红琴在整个影片中是个悲剧性的人物。

电影《亲爱的》剧照

从人贩子的妻子的视角出发,李红琴的矛盾在于自己尴尬的身份,她是令人深恶痛绝的人贩子的妻子,但她同时又是杨吉芳和鹏鹏情感上的母亲。孩子不是她拐回家的,她也不知道这孩子是拐来的,她做的只是把孩子养大付出一个母亲的勤劳和情感。当被拐孩子的亲生父母第一次出现在自己家时,作为一个母亲她下意识的认为是来偷小孩的,因此她穷追不舍,即使被推倒在地,即使那么长的一段路,也并尽全力追回自己的孩子。在追“偷”自己孩子的人的那场戏中,赵薇通过自己精湛的表演,在镜头前一边呼喊孩子的名字一边奋力奔跑,脸上充满了恐慌,表现出了作为孩子的抚养母亲对孩子的真情实感。虽然自己一手带大孩子,千分不舍,万般无奈,但是不得不接受孩子都离开自己的悲痛事实。

作为人贩子妻子的身份,从她的视角出发,她对所有孩子被拐的家庭是心有所愧的。当被拐孩子的父母一拥而上来打李红琴(影片第01:36:01处开始)时,她双手合十作出道歉的手势,甚至跪下来诚挚的道歉。她拉起田文军的手臂泪流满面的说了一声:“对不起!”即使不是自己拐的小孩,但是她知道丈夫的行为给其他家庭带来的巨大伤害,所以她不顾自己的委屈和无奈真挚的向被拐孩子的父母道歉。

孩子离开之后李红琴并没有向命运低头,她来到陌生的大城市不惜一切积极地争取着吉芳的抚养权,她想见女儿求见福利院院长未果,于是晚上爬水管上去隔着窗口看吉芳,而小吉芳也哭喊着要妈妈。这一幕不仅仅是拐卖者家属看见会很心痛,就连被拐孩子的父母也无法不为这份深深的母爱动容。事实上以李红琴为代表的拐卖者家属,他们得不到常人的理解,得不到社会的安抚,他们受尽世人白眼,却又无处倾诉,所以他们也是拐卖事件中的被伤害者。影片最后李红琴得知自己怀孕了,蹲在走廊上放声哭泣,狭长昏暗的过道上一个身影离镜头越拉越远,带离观众走出影片回归到现实中。

三

最后从观众的视角出发,电影是一种视觉的艺术,更是一种感觉的艺术。它不仅让观众走进电影,去看故事的发生和发展,看故事中的人的语言、行为和人的命运,更让观众走进人的内心,去看人的意识深层中人的思想和情感,看故事里所蕴藏的深刻内涵。[2]坐在银幕前感同身受的观众,或者是社会中千千万万孩子被拐卖的家庭来讲,都会忍不住潸然泪下。作为观众我们了解影片中的全部细节和所有人物的心理及命运。可以随时对人物的思想及行为做出解释和评价。我们会为了被拐的家庭失去孩子,寻找孩子所受的苦难而心痛,会去理所当然地痛恨人贩子的恶性。但是当我们看见人贩子的妻子李红琴的那刻,作为观众我们会跟田文军一样无法恨这个女人。

电影《亲爱的》海报

当我们看见影片中的田文军失去孩子后,不惜一切的寻找孩子。即使知道是骗子也想要去尝试,只为了一线希望。我们是很同情这个瘦小的努力坚强的父亲的。当我们看见有那么多的家庭因为失去孩子而相聚在一起相互鼓励,却因为希望渺茫而放声哭泣的时候,看见一张张因为失去孩子而憔悴心碎的面容,我们是跟他们一样痛恨人贩子的。痛恨人贩子的恶性,给如此多的家庭带来了难以言表无法愈合的伤痛。

但是就在影片中我们都痛恨的人贩子妻子出现的时候,观众视角下的情感却发生了彻底的变化。在警察调查李红英的那场戏中,李红琴一直都只是在画面中的上面或者右边一小部分,画面的大部分被镜头所遮挡。镜头的角度也是俯视,在观众的角度看李红琴的形象又小又脆弱的。这是导演想引导观众镜头里的这个女人是脆弱的,是需要被理解和同情的。从观众的视角出发,李红琴都是无辜的,因为孩子不是她拐来的,甚至她都不知道丈夫的拐孩子的行为。观众需要原谅她。

观众不仅原谅了人贩子的妻子,还会同情甚至想要帮助这个伟大的母亲。突如其来的变化使得自己含辛茹苦养大的儿女全都离开了,母女被强行分离后,什么都没有地农村妇女只身一人来到陌生的城市,想尽一切的办法争取女儿的抚养权。当看见福利院院长大声斥责李红琴的时候,我们是心有愤恨的,因为作为观众我们理解李红琴的爱女心切。影片后来李红琴则发现自己竟然能够怀孕,痛苦地蹲在地上,这样的开放式压抑结局,谁也没有赢家。我们可以乐观地认为李红琴原来可以怀孕,可以有自己亲身骨肉。也可以悲观地认为李红琴和死去老公的朋友发生关系意外怀孕,更无法领回吉芳。每个观众都应该有各自看法,这也是关于亲情和血缘之间的伦理困境。

结语

导演陈可辛通过《亲爱的》向观众展现出血淋淋的“拐卖儿童”残酷现实,并告诉观众人情无法凌驾于法律。片尾真实的人物原形,现实中田文军的原型彭高峰去探望独居的李红琴原型高永侠。不管是从被拐儿童的父母视角,还是从人贩子的妻子的视角,还是从观众的视角看,这都是整个电影最中最美的一个镜头。

[1][2]陈璐.我是电影:告诉你我看到的世界[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2011:19,22 -23.