为何外汇占款对流动性的影响力减弱

2014-03-04谢亚轩

谢亚轩

摘要:外汇占款是分析国内流动性的重要变量,经验表明,两者原本存在稳定的相关性,但在2013年四季度这一关系出现紊乱,表现为外汇占款对流动性的影响力减弱。本文从流动性供求及需求的角度,从四个方面分析了造成这一现象的原因,并对2014年货币政策和流动性的相关情况作了预测。

关键词:外汇占款 流动性 货币政策

外汇占款与流动性原本存在稳定相关性

外汇占款直接影响基础货币的投放,分析和预测国内流动性状况,外汇占款无疑是一个重要变量。经验表明,外汇占款与流动性存在稳定相关性,如果外汇占款增加量明显超预期,则国内银行间流动性趋于宽松,利率回落;相反,如果外汇占款的增加量显著下降甚至负增长,则国内银行间流动性趋紧,利率上升。

应该说,2013年6月的钱荒比较充分地证明了国际资本流动、外汇占款与国内流动性之间的关系。人民银行在日前发布的《2013年第四季度中国货币政策执行报告》(以下简称《货币政策执行报告》)中指出,“2013年6月份货币市场出现了一次较大的波动。这与市场传闻扰动、企业税收集中清缴、端午节假期现金需求、外汇市场变化及商业银行半年末指标考核等多种因素叠加有关。”的确,在外汇占款方面,2013年6月,由于市场强化对美联储退出QE的预期等多种因素迭加影响,金融机构新增外汇占款由前4个月的月均远超3000亿元回落到-412亿元,降幅非常明显。在此期间,银行间7天回购利率最高达12.2521%,月平均7.0844%,远高于前4个月3.3155%的平均水平。外汇占款的减少导致基础货币供应减少,推高了市场利率。

2013年第四季度外汇占款与流动性的关系出现紊乱

外汇占款与流动性原本稳定的关系在2013年第四季度出现紊乱,外汇占款明显增加但银行间流动性却日趋收紧,外汇占款对流动性的影响力减弱。

首先观察当时外汇占款变化。笔者坚持辩证分析美联储QE退出对我国国际资本流动的影响,认为QE退出对我国外汇占款的影响更多是阶段性的,曾判断外汇占款有望在2013年第三季度恢复正增长。事实证明,金融机构新增外汇占款在2013年9月已回升至1263.6亿元,10月的增量更是达到4416亿元并维持在高位。2013年整个第四季度,新增外汇占款月平均达3708亿元,处于历史较高水平。

再看当时的流动性变化。从图1可见,银行间流动性不仅没有出现宽松迹象,反而是越来越紧。仍以银行间7天回购利率为例,2013年8月和9月其平均值为4.0194%,10月上升至4.3803%,11月升至4.5557%,12月更是高达5.3336%。第四季度7天回购利率的绝对水平虽然不像6月那样陡然上升,但一直维持走高的趋势,流动性没有跟随外汇占款的回升而回落(见图1)。

图1 2013年9月以来流动性并未随着外汇占款的增加而出现好转

资料来源:Wind资讯、招商证券

外汇占款对银行间流动性影响力减弱的四因素

变量间的稳定关系出现异常时需要认真反思。结合最新的数据和事实,笔者认为造成2013年第四季度以来外汇占款对银行间流动性影响力减弱的主要因素有四个。《货币政策执行报告》提出,“作为资金价格的市场利率,其变化是流动性供求相互作用和平衡的结果”,本文列举的这四个因素中,前两个与流动性的供给有关系,后两个与流动性的需求有关系。

(一)人民银行出于防风险目的开始采取稳中偏紧的货币政策

从2013年6月开始,人民银行的货币政策逐步由稳健变为稳中偏紧,这是导致四季度以来外汇占款影响力减弱,银行间流动性明显偏紧的关键原因,也是6月钱荒以来流动性环境改变的最根本原因。人民银行虽然没有通过调整常规“武器”——提高基准利率和法定存款准备金率来释放偏紧的信号,但是通过不断收缩公开市场净投放规模(见图2),以及主动引导银行间回购招标利率上升达到了调控目的。2013年第三季度公开市场货币净投放规模只有2012年同期的四成,第四季度公开市场更是不断净回笼货币。除了数量信号外,人民银行同样通过价格发出偏紧的信号。人民银行将7天逆回购招标利率从年初的3.35%提升至第三季度的3.90%,在第四季度初进一步提升至4.10%,其态度和传递的信号都很明确。

图2 2013年下半年公开市场操作规模不断缩量

资料来源:Wind资讯、招商证券

此外,常备借贷便利(SLF)余额在2013年第四季度减少2860亿元,也是对外汇占款增加的一个对冲。值得强调的是,人民银行在货币政策工具上的创新使其能够更为有效地实现货币政策的调控效果,降低外汇占款对流动性的影响。在过去,外汇占款之所以能够对流动性产生影响,一定程度上是因为外汇占款的流入是连续的,不断对流动性带来改善作用;而货币政策的调整则往往是滞后的、缓慢的、离散的,比如提高一次法定存款准备金率往往要间隔一个月以上。那么,这个政策空档期间,流动性会因外汇占款的增加而阶段性改善。但是,人民银行在2013年创造了更多流动性调节工具,可以根据国际收支形势和资金流动的变化更加灵活地调节流动性,更有效地体现其政策意图。例如,人民银行在2013年第三季度开展央票的锁长放短操作,冻结长期流动性并提供短期流动性。再如,人民银行采取常备借贷便利操作,接受高等级债券和优质信贷资产等合格抵押品,对短期流动性进行调节。从《货币政策执行报告》可以看出,2013年8月外汇占款由负转正、仅恢复小幅正增长之后,9月末的常备借贷便利余额就开始减少,比6月末下降300亿元;到12月末更是减少2860亿元,余额仅为1000亿元。可以说,常备借贷便利余额在第四季度减少2860亿元也是对外汇占款增加的一个对冲,减弱其对流动性的影响力。2013年12月末金融机构超额准备金率为2.3%,比9月末提高0.2个百分比,处于近年来比较低的水平,是人民银行多方面多手段调控的结果。

更值得深思的问题是,人民银行前所未有地在通胀威胁并不显著的情况下维持偏紧的货币政策而且态度强硬,其目的是什么?笔者认为,人民银行的目的在于防风险,这是人民银行态度发生质变的深层次原因。

《货币政策执行报告》首次提出,中国货币政策主要有四个目标:稳增长、调结构、控通胀、防风险。尽管防风险位列最后,但我国的政策一贯希望“外松内紧”,排在最后并不意味着最不重要。人民银行突出防风险目标与新一届政府对于经济风险的认识有密切的关系。中央财经领导小组办公室主任刘鹤的著作《两次全球大危机的比较研究》阐述了一个基本结论,即引发两次危机(20世纪30年代大萧条和2008年爆发的全球金融危机)的一个核心问题是货币和金融环境过于宽松,忽视了防范系统性风险。中国潜在经济增速下滑,政府债务持续上升,影子银行的风险正在增加,这是中国经济面临的重大现实问题和核心矛盾之一。但是宏观的审慎与微观个体的激励并不总是相容的,市场对宏观风险不够重视。2012年底以来,金融机构依然在加杠杆,表外业务快速上升的势头也没有得到有效遏制。因此,人民银行通过2013年6月钱荒收紧流动性,引导商业银行加强流动性和资产负债管理,调整资产负债总量和期限结构,推动了各方对于防风险和去杠杆政策目标的认识。在此基础上,人民银行获得国务院授权牵头建立了一行三会金融监管协调部际联席会议制度,并加强对影子银行的监管。

《货币政策执行报告》强调:“下半年以来,金融机构贷款过快投放、同业业务加速扩张和期限错配等问题均有所改善。”很显然,从防风险这一政策目标推论,短期看,如果货币信贷增速不能达到目标,则货币政策难言放松;中期看,除非埋藏在中国宏观经济中的系统性风险——影子银行得到有效监管、地方和房地产投资冲动得到有效抑制,房地产等资产价格能够平稳着陆,否则很难寄希望于人民银行货币政策的放松。

(二)第四季度人民币跨境资金净流出超过2300亿元,减少了流动性供给

根据《货币政策执行报告》的数据,2013 年跨境贸易人民币结算业务实收1.88 万亿元,实付2.75 万亿元,收付比为1:1.46。直接投资方面,2013 年全年银行累计办理对外直接投资结算金额856.1 亿元,同比增长1.8 倍;外商直接投资结算金额4481.3 亿元,同比增长76.7%。整体看,全年跨境人民币贸易和直接投资净对外支付额约为5075(=27500-18800+856-4481)亿元。同理可以测算到,2013年上半年人民币净对外支付1352亿元,第三季度净对外支付1385亿元,据此可以推算2013年第四季度人民币跨境对外净支付2338(=5075-1385-1352)亿元。鉴于这 2300多亿元人民币的绝大多数未通过RQFII(人民币合格境外投资者)等渠道回流(进一步的数据需等待国家外汇管理局的有关报告披露),都已离开中国的银行体系。因此这2300亿元人民币对外净支付可以视为基础货币的减少,是对外汇占款增加的一个对冲,减弱了外汇占款上升对银行间流动性的改善程度。

(三)对非标资产配置需求的上升挤占债券投资需求

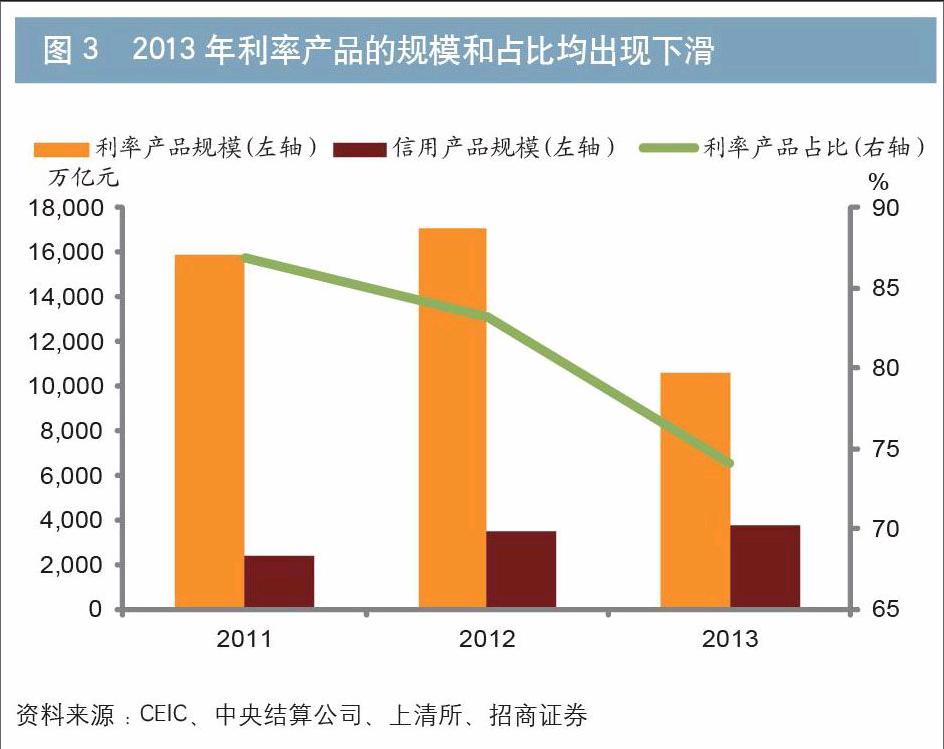

表面上看,2013年下半年以来,利率市场化导致资金来源端成本上升,迫使银行、保险等金融机构在资金运用方增加对收益更高的非标资产的配置比重,降低对收益相对较低的债券的配置比重,减少了对债券的投资需求;而2013年下半年债券的供应量不仅没有减少,还在增加。债券市场本身供求此消彼长的变化导致债券价格下跌,收益率上升。以债券市场的重要买家——保险公司为例,2014年全国保险监管工作会议报告指出,2013年企业债和另类投资等高收益资产占比较年初分别增加2个百分点和6.3个百分点,全行业的投资收益率上升至5.04%,比上年提高1.65个百分点。这表明,保险公司在过去的一年中把更多的资金投向了非标资产以提高收益率,降低了债券需求。再看市场的另一个重要买家——银行,从图3可见,近三年全国性商业银行和城市商业银行增持利率产品占全部债券资产的比率是逐年下降的,特别是2013年不仅利率产品的规模出现了明显下滑,其占比也下降了近一成。

更深层次地分析非标资产挤占债券背后的原因,需要回答究竟是利率市场化导致资金来源方利率上升,进而推动运用方配置非标资产,还是运用方无视风险只顾收益给出了虚高利率,金融机构为此加剧在来源端的争夺,导致利率上升。笔者认为,这不仅是来源端的问题,而更多是运用方的问题。人民银行在《货币政策执行报告》中提出,“一些财务软约束部门资金需求量大,对利率敏感性相对较低,其大量融资也推高了全社会融资成本”。所谓财务软约束部门就是指地方政府,其债务融资需求的无序扩张推高了市场利率。未来,如果看不到在影子银行监管和控制地方政府借贷冲动方面有实质进展,那么目前非标资产挤占债券的局面很难得到根本改变。

图3 2013年利率产品的规模和占比均出现下滑

(编者注:图例中的“利率产品”改为“利率产品规模”,“信用产品”改为“信用产品规模”,“占比”改为“利率产品占比”,左轴单位“万亿”改为“万亿元”)

资料来源:CEIC、中债登、上清所、招商证券

(四)利率市场化导致的存款碎片化推高关键时点流动性需求

利率市场化导致金融机构存款竞争白热化,存款出现理财化的倾向。而存款争夺和存款理财化导致存款在大行和中小行之间的分布更不均匀、更不确定。这打乱了过去银行间市场习惯性局面,即大行在月末等关键时点向市场融出资金、小行融入资金。现在在月末时点,不时出现大行上午还在向市场拆出资金,下午却被迫融入资金或者向人民银行求助的局面,这种情况的变化加剧了银行间市场在月末、季末时点的波动。

对2014年货币政策和流动性的看法

综上所述,外汇占款对国内流动性影响力减弱是货币政策目标转换等中期因素在起作用。笔者不认为2014年货币政策会有放松的机会,除非经济出现剧烈的下滑,否则人民银行货币政策基调仍将是稳中偏紧。当然,在此货币政策基调下,流动性环境仍可能阶段性改善。从资金供应方来看,货币政策带来改善的空间有限,只能观察国际资本流入和外汇占款是否会出现超预期的增长。从需求端来看,笔者认为如果流动性出现改善,需要满足充分和必要两个条件:充分条件是对影子银行的控制和监管能够切实加强,对于地方政府政绩考核及地方债务纳入预算的相关改革有实质性进展,需关注“两会”之前预算法及相关条例是否会修订;必要条件是通胀有所回落,因此要密切观察在2014年年中,通胀水平会不会如期回落。