公安监管行业智能分析应用

2014-03-02王金权

■ 王金权

背景介绍

公安监管场所作为羁押各类犯罪嫌疑人的特殊关押场所,其安全管理工作一直是社会关注的焦点,作为监所的基层干警虽然工作在室内,但坚守的则是“高墙内的一线”,工作强度和压力均较大。随着社会科技的进步,监所的信息化程度得到了显著的加强,在一定程度上提升了监所安全管理水平,但是要达到“向科技要警力”这句话还尚有距离。以视频监控为例,它是整个监所安防系统的基础,它既保证了在押人员的所有活动都在监所值班民警的视线范围之内,同时又保证了出现事故后有视频录像文件可供事后查证。目前,国内监所单位基本均已建设了模拟或数字网络等不同类型的视频监控系统,但在大多时候只能用于事后取证,在预防、预警方面无法发挥作用,更多的还是依靠警力盯防。这也是目前很多公安监所单位普遍遇到的问题,就是信息化技术手段只解决了初始问题,但智能化程度不足,不能充分解放警力。

智能视频分析技术正是在这种背景下产生的,它以数字化、网络化视频监控为基础,但又有别于一般的网络化视频监控,是一种全新灵活的视频监控应用。智能视频分析系统能够识别不同的物体及行为,发现监控画面中的异常情况,并能够以最快和最佳的方式发出警报和提供有用信息,从而能够更加有效的协助安全人员处理危机,这就是最简捷的对于智能监控的普遍理解。当然智能监控的技术及发展远不止视频智能分析这一块,与系统集成技术、物联网技术的结合都会商是发展的重要方向。

本文以公安监所单位的视频监控系统为例,结合苏州科达科技股份有限公司在监所智能化领域的丰富实践,介绍目前公安监所单位视频监控、视频智能分析系统的应用现状、遇到的问题、发展的趋势以及如何将信息技术与监所管理深度融合,从而进一步提升监所智能化管理水平。

视频智能分析系统介绍

视频智能分析技术,起源于计算机视觉技术。计算机视觉,是人工智能研究的分支之一,它在图像及图像描述之间建立映射关系,从而通过数字图像处理和分析来理解视频画面中的内容。它使计算机得以从纷繁的视频图像中分辩、识别出关键目标。应用于安防视频监控系统后,其可借助计算机强大的数据处理能力过滤掉图像中无用的或干扰信息,并自动分析、抽取视频源中关键的有用信息,使监控系统不但有眼睛(摄像机),更由于智能视频分析计算机或专用DSP处理器,使监控系统具有智慧的大脑功能,使监控变得“聪明”,能自动学习和思考,从而替代人力或者协助人力进行监控。视频分析要建立在背景分析、目标跟踪、特征提取、分析反馈等过程之上,主要利用以上过程的结果,根据目标出现的时间、位置、速度、大小等因素,并结合之前设置好的行为规则,实现分析判断,如入侵、起身、越界、逗留等。

图1:智能视频分析过程

算法规则 检测区域 布防时段 效果反馈视频诊断 监所全部摄像机均适用 全天适用 准确度优,报警量低剧烈运动(含声音) 监室居多,放风场适用 主要白天 准确度中,报警量高限高警戒线 监室、放风场适用 全天适用 准确度优,报警量低起身检测 监室床铺区域适用 夜间适用 准确度良,报警量高区域看防 监室厕所区域适用 夜间适用 准确度优,报警量中值岗检测 监室走道区域适用 夜间适用 准确度良,报警量中

监所视频智能分析现状分析

目前经过多年的建设,各地很多看守所已经建设了相当一部分的视频智能分析系统,我们通过一些单位的历史数据抽取调查分析,对监室视频智能分析应用描述汇总如下(各地情况可能略有差异,供参考):

对于上述统计从字面上看,整体看还是不错的,6个算法里有3个反馈都是效果较优的,2个算法效果良好,只有剧烈运动一般。但目前整个监管行业对视频智能分析在监所的应用普遍反应是效果尚待提高,这是一个值得分析和探讨的现象,主要一方面是以剧烈运动算法为主的一些算法准确率有待提升,另一方面则是视频智能分析还未能充分发挥作用,对监所日常管理工作实质改变有限。

在算法应用上面我们将现有算法分类来说明,一类是直接风险类,另一类是间接风险类。直接风险类的包括限高警戒线和剧烈运动检测,一旦在押人员出现爬高或者打架肯定容易直接出现安全风险,看守所值班民警对于此类算法关注度肯定最高。实际情况中限高警戒线相对成熟且实际爬高的情况极少,给人印象不深,而剧烈运动算法准确度一般,且监室人员众多所以报警量就偏高,很难发挥视频智能分析的作用。间接风险类的主要是像视频诊断、起身检测、区域看防、值岗检测,这几个算法都是以管理约束或辅助监控为主,比如某个在押人员起身了或在厕所待的时间超过一定的时间,这些并不会直接带来危险因素,只能辅助日常监控,这一类算法的应用更需要制度与人员的配合。

其次我们可以再进一步分析一下,为什么只有剧烈运动算法准确度处于明显略低的水平?因为无论是限高、起身、逗留、值岗这些都是有相对固定的行为模型,而打架则明显不同,人的大脑对于打架的理解都千差万别,如相互推搡、拳打脚踢、大声争执、追逐打闹等太多场景可以定义为打架,而看守所人员相对密集,在人员密集的场景中去检测一个行为模型都很难固定的动作,很难有满意的答案,这也是剧烈运动面临的尴尬境地,期望很高但仅能辅助监控,并不能精确预报每一次的打架类行为。

最后,对于诸如值岗检测、起身检测、区域看防等这类间接风险或者叫偏管理算法的应用则受到使用单位实际管理程度的影响,有些省市监所单位认为通过值岗检测管理好夜晚监室值班的两个在押人员,基本上就不会出太多的问题,有些省市则对在押人员的夜值班管理稍显松散,在实施时也就出现了对值岗检测这个算法重视程度不一样,其他几个算法也是类似的情景,导致这类算法虽然准确率尚可,给人的印象却不深,这也是目前的普遍现象。

如何应对目前智能应用的困境

监所视频智能分析的应用给监所管理带来了一种全新的手段,但是上面也提到了,在推广应用的这几年也遇到了不少水土不服的问题,常见的包括:

实用的智能算法不多

目前市面上的监所智能分析算法已经有多年未有更新,而现有这些算法的源头也仅是一两家企业的产品有了这几个功能,后续企业跟进做一样的产品,有多少是用户需求最真实的表达不得而知,这样的算法也难得到使用单位更多的响应。所以作为企业要积极调研市场,深入用户单位沟通,作为监所的管理者也应整理自己对于视频智能化管理的需求,结合企业技术积累来碰撞出合适的应用算法及场景,如同智能交通行业中的电警管理、车牌识别等也是经过多年磨合,包括算法研究、路面标示、车牌制作、法规制定等多方因素共同促进下才取得今天智能交通应用的成绩。

智能算法不够准确

通过前面的描述我们已经知道,给目前市场造成算法不够准确印象的最重要的原因是剧烈运动(打架)算法不够准确,因为打架算法也是目前算法里最受关注的一个应用算法,但深究其不准确的原因不光是技术层面的问题,也有监所打架事件的模型不确定性的因素,导致算法很难全面定义打架。所以对于这种情况就需要明确算法的一些行为模型,例如我们可以把剧烈运动检测定义为对于一些声音持续争吵(算法定义持续时间)和多人出现肢体大幅动作的场景,照此目标算法其实是可以提高准确度,降低报警量、对这一类动作可以起到预警防范的作用,后续有新算法提出时也注意一定是那些行为模型可以相对固定的动作。

对于现有其他一些算法需要注意通过策略来调整报警的有效性,比如起身可以只做重点人员的检测,对每一个在押人员均做起身检测然后报警联动没有意义,对布防时间也需要管控,如剧烈运动夜间就不需要布防,只要盯住夜间值岗的在押人员和厕所、风场区域即可,这些是应用层面可以完成的事情,当然算法本身应该也需要更好的环境适应性,通过大量样本的学习优化算法的准确率。

智能建设成本高

现有主流的智能分析设备一般的接入量都是16路左右摄像机,一般监所监室会有两台摄像机、放风场一台摄像机,这样算法下来一台智能分析设备仅能分析5-6间左右监室,一般的中型监所都需要10台以上的智能分析设备,这对于监所来说是一笔不小的投资,所以这块需要智能设备企业尽快优化算法效率、推出接入能力可以达到64路或者128路算法的设备,减少智能化设备的投入,同时注意兼容监所现有监控进行智能分析,不能出现因为建设智能分析而改造监控的局面。

监控采集的局限性

视频智能分析需要以监控系统为基础,而监控作为影像采集系统在做复杂行为分析时本身存在一定的局限性如多维空间遮挡的问题、监控覆盖、画面近远端大小变化、环境变量等多方因素的影响,所以智能监控不仅需要视频行为分析,还需借助其他技术手段来进一步完善部分因监控局限的场景或动作,如物联网传感器等。

拓展智能监控的应用

这几年在监所行业由于各企业的宣传包括各地实际的建设,我们已经把智能监控局限到就是视频行为分析,甚至就是监室内的起身、剧烈运动、区域看防等几个智能算法,这严重制约了智能监控在监所行业的发展,也影响了企业在这一块的技术投入方向。智能监控应该是一个立体多维的系统,它以视频监控为基础、结合音视频智能处理技术、自动化集成报警联动技术、新型物联网技术、监所电子化办公综合业务流程等新型信息技术,不仅可以实现监控、存储、上墙,更能实现预警防范、侦查辅助、报警联动、统计研判等,通过这些手段深挖监控、解放警力才是智能监控更高层次的目标。

挖掘声音智能化的应用

通过声音智能分析可以是未来技术的一个方向,目前很多地方已经将限噪功能(超过一定分贝报警)加入了视频智能分析系统,但声音智能化并不仅仅停留在超过一定分贝报警这样简单的应用上。主要包括:

声音特征布控

首先是可以将限噪功能再提升一下,可以适应监所嘈杂的声音环境并适应这样的声音环境,可以提取出争吵声、敲击声、玻璃碎声、脚步声等具有特点的声音信号进行布控并加以识别提示。

声音内容布控

通过后台语音识别技术实时分析监室内人员的说话内容,当出现影响安全的内容如“打死xxx”“逃出去”等布防字眼均可以自动提醒,也可以对出现说话的声音片段进行分类管理,方便事后追溯,自动跳过无说话内容部分。

说话人布控

通过声纹识别技术可以在声音中提取出人的身份特征,确定是谁在说话,可以对重点人员进行布控,当该在押人员说话时可以单独录下,在视频画面上也可以实时提示某人在说话,同时提醒值班民警注意监听。

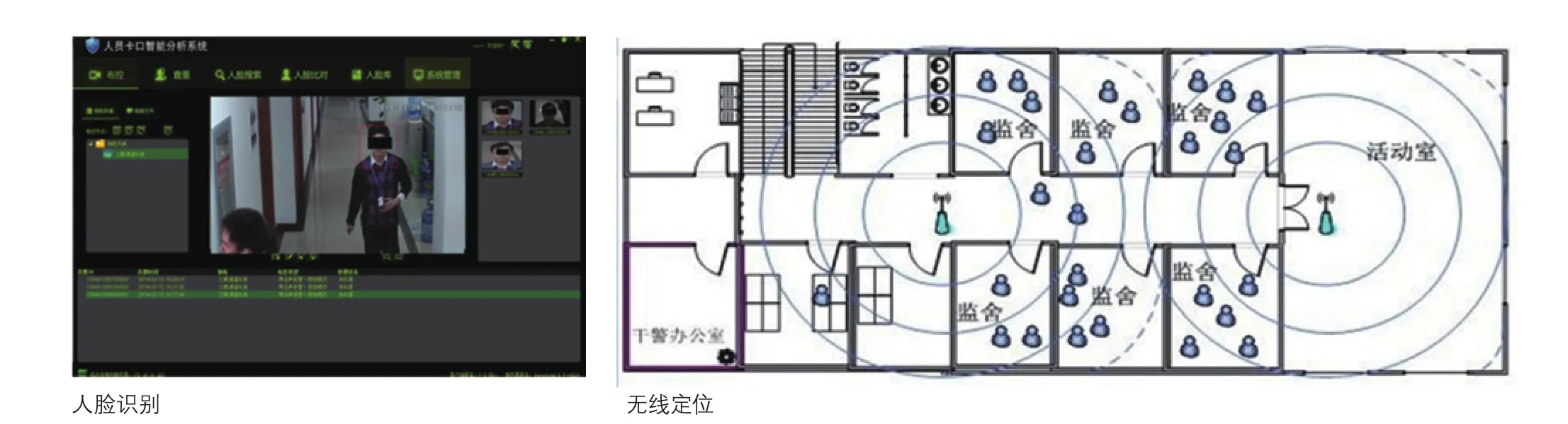

监控基础上的人脸识别技术

人脸识别技术与指纹技术一样是当下比较热门的生物识别技术,在门禁管理的应用中早已经产品化,市面上很容易就看到具备人脸识别的门禁控制产品,这里指的更多是如何利用普通监控来达到人脸识别以及扩展它在监所管理中的应用。

人员进出布控

通过对监所出入口通道监控摄像机进行一定的角度及灯光调整,可以实现对出入监所的人脸照片进行自动抓拍,当出现未识别或识别为所内在押人员的情况均可以自动提醒,可以提醒总控中心进行相应复核查验。

监室在押人员管理

通过与监室摄像机配合,进行在押人员的身份甄别可以应用到日常的点名、出监室提讯身份复核。系统可以联动语音对讲系统,识别出身份系统可以报出人员姓名,可以在监室指定区域进行人脸识别。

物联网技术深化应用

RFID无线射频技术是一种可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据的通信技术,通过在民警佩戴卡片或具备RFID功能的手持终端,对于在押人员配备防拆的电子腕带均可以实现无线管理,具体:

民警巡视及警力分布管理

通过RFID技术可以对民警巡视过程自动记录、跟踪、联动监控,对巡视路径可以回放、统计,并能对每条路线的巡视完成度进行考核。通过设置在各主要通道及出入口的RFID阅读器可以实现全所警力分布的展现,可以在总控中心一目了然监区内警力分布情况。

在押人员位置跟踪

通过在押人员佩戴的防拆腕带可以定位其位置信息,一旦在押人员在非规定时间外出、停留或脱逃系统可以自动报警,联动附近摄像机自动跟踪监控,在一些出入口位置当有在押人员经过可以将其基本信息显示在监控画面上供值班民警复核。

在押人员生物信息管理

通过视频监控查询监室可以调取监室关押人员信息,除去常见的基本信息之外结合生物腕带技术还可以调取该名在押人员的生物健康信息如心率、血压、睡眠等实时及历史信息,供管理者判断在押人员的心里及健康情况,腕带上可以设置手动报警装置,可以在疾病或受虐情况下紧急报警。

人员一卡通系统集成

通过芯片集成,将腕带的功能扩大化,具备类似一卡通系统的功能,可以进行信息查询、消费统计、会见控制等日常使用功能,将腕带或电子标签卡塑造成在押人员在监所中的生活必需品而非监督他的控制品,一来可以提升腕带(也可以是其他形式的RFID产品)的接受度,二来也可以提高人员管控的集中度,避免一人多卡的局面。

上述仅仅是将目前智能化和物联网技术应用的几个点做了一些阐述,供监所管理者和安防企业进行参考,实际的技术和方向远不止于此,人工智能、物联网技术的逐渐成熟也会给监所管理带来更多更丰富的技术应用。

结语

最后,视频智能分析技术的出现实现了监控方式由被动到主动的转变,能够实现全天候不间断地对视频进行检测,自动发现监控画面中的异常情况,从而能够更加有效的协助值班民警发现和处理危机,但是作为一种新的技术它的应用也存在着一定的局限性,不能被“万能化”,在实际应用中要做到“有所为有所不为”,它的推广普及也需要制度的配合、技术的推动以及应用的创新,这才能充分发挥这项技术的力量。当然,我们更不能简单的把智能视频分析技术就等同于智能监控,甚至是智能监所,监所智能监控的概念需要上升到一个涵盖网络监控、系统集成、视频分析、物联网应用、业务集成的新型监控方式,有了这样的高度才不至于将监所智能化发展束缚在视频智能分析技术这个小的框框里面,充分吸收这个互联网时代新技术的力量。