关于中美“新型大国关系”的几点认知

2014-02-14江凌飞/文

江凌飞/文

中美致力于建设“新型大国关系”是一个战略性、开创性的命题,这个命题需要认真加以论证

2014年是中美建交35周年。经过三十多年的发展,中美双方合作的领域不断拓展、互动的频度日益提高,双边关系正处在新的历史起点上。2013年6月,中美两国领导人达成了建立中美“新型大国关系”的共识。何谓“新型大国关系”?对它的内涵,中国国家主席习近平进行了概括:“不冲突、不对抗”;“相互尊重”;“合作共赢”。说得更集中一点,就是在守成的世界大国美国和崛起的新兴大国中国之间,发展起一种不是相互挑战、冲突的关系,而是相互认同、合作的关系。这就是“新型大国关系”的主旨。

这种关系历史上有过吗?西班牙与葡萄牙,英国先后同它的四个竞争敌手西班牙、荷兰、法国和德国,美国与德国、日本,前苏联与美国,都是历史上曾经出现过的守成大国与崛起大国的事例。它们没有一个不是通过对抗解决问题。只有一个例外,就是美国和英国的霸权更替,是通过和平与合作的方式实现的。这其中有非常复杂的历史原因和历史条件,而且同美英两个国家和民族之间的特殊渊源及其相同的社会制度和价值体系有很大关系。中国和美国则不同,社会、历史、文化、传统、制度、价值观几乎在所有方面差异都很大,在这样两个异质的国家中建立起用合作信任取代猜疑冲突的基本关系,的确是史无前例的开创性举动。可以说是“前无古人,后启来者”。

现在只能说两国现任领导人对此达成了共识。要使之成为中美两国从上到下的全社会的共识和持之以恒传承下去的共同的政治遗产,还需要进行充分的论证。在没有经过充分证伪之前,它的真实性、可信性和可持续性都是存在问题的。一遇风浪,就可能被颠覆。这是有历史教训可查的。在克林顿政府的第二任期,中美两国领导人达成了中美致力于建立“建设性合作伙伴关系”的共识,但小布什一上台,就把前任的这个共识给推翻了,说它是个“伪命题”,是不真实的。尽管后来小布什在中美关系上又有所回调,但这一页还是翻过去不作数了。

再往前看,历史上这方面的例子也有不少。19世纪末20世纪初,德国强势崛起,与英国的霸权利益发生冲突。德英两国政府都在致力于改善他们之间日趋紧张的关系。当时英国的外交高官艾尔·克劳撰写了一篇著名的分析文章。他提出的重要问题在今天仍具有现实意义:即估量英美关系的性质和走向,是看德国的能力还是德国的意愿?他的结论是:当时德国战略利益和对外关系的走向以及英国必然要作出的反应,是由力量结构的变化和国际权力政治的历史逻辑所规定的。而不在于德英两国当政者头脑里一时的想法和德国政府向世界做过什么承诺和宣示。这篇文章发表于1907年,七年以后爆发第一次世界大战,德英两国兵戎相见。

时隔40年之后,第二次世界大战刚刚结束。在战时,罗斯福和斯大林的战略合作成功地引领了世界反法西斯统一战线。将苏美战时的合作关系推及战后,建立苏美合作管理世界的模式,是罗斯福总统生前的设想。所以才有雅尔塔会议大国对战后世界权力和势力范围的划分。苏美合作共管世界是罗斯福留给杜鲁门的遗产。在此关头,美国著名外交官乔治·凯南1946年从莫斯科给美国政府发回一份8000字电报。从国际权力政治和现实主义逻辑出发,深刻分析了战后国际政治的现实,指出二战中和战后苏美合作局面的短暂性以及苏联共产主义和大俄罗斯民族主义扩张的必然性,为美国对苏联施行冷战遏制战略提供了政策理念的支撑。凯南遂被美国战略学界推崇为冷战之父。

今天,当中国崛起之时,美国国内质疑中国崛起意图的空气十分浓重。中美两国存在着严重的战略上的互相猜疑与不信任。最具代表性的是美国资深国际政治学者米尔斯海默前几年出版的《大国政治的悲剧》。他认为:无论中美两国领导人相互抱有怎样美好的愿望和做出何种努力,美中两国都避免不了大国霸权竞争的历史循环。

这些在国际权力结构变动的转折关头箴言式的言论,有两个已为历史所证实,还有一个有待实践的验证。

上述这些事例都说明,“中美新型大国关系”固然是一个美好的愿景,但在现实中要能够得以确立,在实践中要能够得以坚持,对它成立不成立的根据是要认真加以论证的。只有如此,才经得起历史风浪的考验。

中美建立“新型大国关系”符合中美两国各自的战略利益,同时又是中美两国应对全球化挑战的共同利益的需要

第一,中国的和平发展需要中美“新型大国关系”

三十多年来,中国的现代化进程取得了举世瞩目的成就。为什么会有这个成就,因为我们走了一条正确的道路。这包括两个方面:内部的政策就是改革开放,外部的路线就是和平发展。这些年我们的对外战略就是八个字:“立足发展、绸缪和平”。

冷战结束后,世界上有些国家在打仗,而中国没有战争;世界上有些地区闹动乱,而中国及其相关的外部关系没有乱,所以我们迅速发展起来了。中华民族、中国人民从这个和平发展路线中得到了巨大的利益。那么这个“和平发展”路线得以实行是有几块压仓石的,其中很重的一块就是健康稳定的中美关系。所以中国历代领导人,从毛泽东、周恩来,到邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平,都高度重视谋划中美关系、致力于搞好中美关系,把它作为中国和平发展路线的重中之重。

改革开放以来,中国的对美方针就是16个字:“增加信任、减少麻烦、发展合作、不搞对抗。”核心是“不搞对抗”,一直到这次“新型大国关系”的提出,核心还是发展合作、不搞对抗。中国方面对中美关系的期许是一以贯之、一脉相承的。中国领导人世代交替时都有一个政治交代,这个政治交代不是别的,就是交代中美关系问题,中美关系不允许搞坏了。因为稳住了中美关系,就稳住了中国和平发展的大局。中美关系于中国的战略利益就是这么重要、这么关键。

第二,美国的战略利益需要中美“新型大国关系”

既然健康稳定的中美关系符合中国的战略利益,那么给中美关系制造麻烦、搞坏中美关系就应当符合美国的战略利益,这是抱持着传统思维的一些人的逻辑。一些美国人这么想,一些中国人也这么想。

事实上,我们可以反观一下这些年来美国历届政府处理中美关系的历史轨迹。中美结束全面对抗关系以来,已经历了八任美国总统,历时四十多年,几近半个世纪了。每一任美国总统都有他那个任期的中美关系的难题,但都做出了他那一任对中美关系特有的贡献。结果是四十多年走下来,中美关系已经向不断改善的方向大大推进了,合作交往的广度和深度已不可同日而语。试问,新型的中美关系如果只是有利于中国的战略利益,而不符合美国的战略利益,何至于所有的美国总统都为此而努力,为此而加分,中美关系发展的历史趋势是逐渐向好而不是相反呢?

四十多年前,针对美方认为美国对中国无所求的说法,毛泽东在会见尼克松时就指出,如果美国对中国真的无所求,那是什么因素使我们两家走到一起来的呢?更值得注意的是,这些年,中美关系并不是在风平浪静中度过的,而是在风急浪高中前行,有的时候甚至是惊涛骇浪。

中美关系面临几次大的倒退。最突出的是布什父子执政时期。老布什执政时期,美国借东欧剧变、苏联解体产生的冲击效应和中国国内发生“政治风波”的动荡,率领整个西方世界对中国实施制裁,中美关系一下跌到谷底,最后还是在双方努力下,美国出于长远战略利益的考虑,最终又解除了制裁;小布什上台伊始,霸气十足,视中国为正在上升的对美国构成威胁的力量,质疑其前任关于中美关系定位的真实性,公开宣称要奉行中国第一、俄罗斯第二的方针,显然是要把中国作为主要对手。但“9·11”事件后,小布什的对华政策倾向急速转向,2002年2月22日来华访问。时任江泽民主席说,这是一个特殊的日子,在天文历法上叫做“回文日”,而在历史上的1972年2月22日则是中美打破坚冰、改善关系的日子,因而判断这是小布什精心谋划的动作,目的就是要把面临恶化的中美关系重新拉回来。在美国的反恐战略框架下,中国成了美国的重要合作伙伴,美中关系的定位又发生回调,先被定义为“建设性合作关系”,后美方又提出了“负责任的利益攸关方”的概念,美中关系出现了一个“蜜月期”。

克林顿政府时期,中美关系也一度因人权和台海问题受到影响,对华政策在接触与遏制之间摇摆,但中美合作的经济利益符合克林顿政府振兴美国经济的大战略目标,经过双方的博弈与互动,美国战略界为此也经过一场大讨论,最终确定对华实行以接触为主、遏制为辅的方针,随后,两国元首会晤将美中关系确定为“致力于建立面向21世纪建设性战略伙伴关系”。

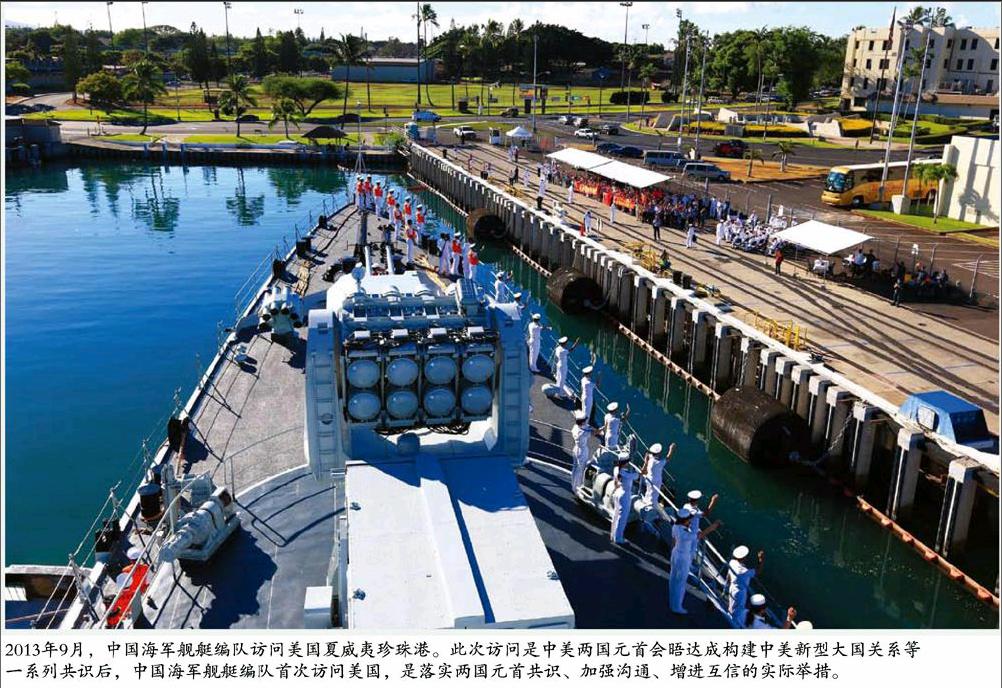

奥巴马上台后,着力修正小布什政府的失误,将主要力量从反恐和大中东转移出来,不再使用反恐战争的提法。面对中国力量的增长和新兴大国的崛起,美国将主要注意力放在崛起的大国而不是恐怖主义,战略重心向亚太转移,对华战略中牵制、遏制、防范的成分增强。但是随着对中美之间越来越多的利益共同体成分的权衡考量,奥巴马显然又有了新的想法,所以与习近平主席在加州安纳伯格庄园达成了建立中美新型大国关系的共识。

以上这个简短的回顾说明,尽管中美之间始终存在着相互对抗的利益冲突和推动冲突的主观冲动,但谋求发展合作、不搞对抗的新型大国关系却一直是中美关系发展轨迹的主流,说明发展这种新型关系同样也符合美国的根本战略利益。

第三,全球化的有效治理需要中美“新型大国关系”

我们现在所处的时代是全球化的时代,世界在发生大变动,人类社会面临大变革。所以各国新一代领导人打的都是“变革”的旗帜,奥巴马是这样,普京是这样,习近平也是这样。

这样一个大变动的时代,主要表现在几个方面:

一是世界上所有国家都在发生转型。大家都要实现工业化、再工业化,整个国际社会从前现代性向现代性或后现代性转型。先是东欧剧变、苏联解体,中国走市场经济之路。紧接着,2007年以来的全球性的经济金融危机在资本主义心脏地区爆发充分暴露了资本主义发达国家的经济和政治问题。虚拟经济与实体经济脱节、产业空心化、扯皮民主政治等弊端凸显。所以发达国家同样也需要转型,也在发生转型。接下来是发展中国家的转型,西亚北非事变就是阿拉伯国家向现代化转型的第一波。如上所述,社会转型避免不了发生动荡,全球社会的大转型搞不好就要出大乱子。

二是国际力量对比和国际格局的大变动。力量的对比和格局的变动带来的是世界权力的转移和利益的重新分配,随之就必然产生对各方利益的调节和对矛盾冲突化解的需求,而旧的力量结构和管控机制在力量变动的情况下又处于严重弱化之中。世界政治出现了权力真空地带。也就是说,世界在大变动时期很可能会失控。

三是技术力量的改变。我们现在既不是蒸汽时代、也不是电力时代和核时代,而是网络时代。整个社会都可以深切地体会到网络技术的巨大动员力、整合力、联通力和破坏力。网络技术改变了一切,也要求人类行为方式的创新性改变,否则它就会从造福人类的工具变成毁灭人类的杀手。因为它比核技术更容易普及、更难以控制,斯诺登事件的巨大颠覆性就是最有力的证明。

四是人类活动对自然环境的破坏已经突破了临界值。人类外部环境的空前恶化已生成了危及人类生存的自然生态危机,自然力量正在全面地介入到人类的社会经济政治之中,治理社会和治理自然已经成为全球治理的双重重任。

五是全球普遍工业化进程推动海洋工业文明时代开启,基于物质资源利益的海上争夺与对抗凸起。随着全球化将越来越多的发展中国家卷入现代化和工业化的潮流,国际社会对物质资源的需求空前增长,而人类陆地生存环境的急剧恶化和陆地资源的几尽枯竭,导致全球工业化向海洋方向寻找出路,标志着海洋工业文明时代的来临。海洋工业文明与即将成为历史的海洋商业文明的区别在于,后者是通过海上贸易的方式为陆地工业文明提供服务,而前者是直接把海洋作为工业化的场所来进行开发生产。由此发生人类发展的地缘空间向海洋的战略性转进,导致了地缘政治博弈的大转移和海洋争端的突起。各个国家的核心利益在海洋上发生激烈碰撞。海权较量的中心正从海上交通线转入滨海地带。20世纪上半叶欧洲工业化时期,西方列强为争夺陆地资源打了两场世界大战,今天更多的国家进入工业化,会不会重蹈历史覆辙,为争夺海洋资源大打出手呢?

这就是全球化时代摆在人类社会和所有国家面前的深刻矛盾、深刻问题、深刻危机和深刻挑战。这些问题迫切呼唤得到有效的全球治理。

在这些危机和任务面前,中美两个世界大国负有不可推卸的领导责任,而两国的任何一国又无力单独负起这个责任。在这个全球化的危机面前,世界更不可能承受美中相互冲突的巨大灾难。因而,在全球治理的巨大责任面前,历史已把中美两国推到了事实上的利益共同体的地位。这就是中美“新型大国关系”的现实性根据所在。

(作者系国防大学战略研究中心研究员,当代世界研究中心特约研究员)

(责任编辑:张凯)