中医理论体系的数学科学基础研究

2014-02-07孙喜灵郑秋生林霞刘卓军王永华刘孟安

孙喜灵郑秋生林 霞刘卓军王永华刘孟安

(1滨州医学院(烟台校区)中医证候研究中心,烟台,264005;2山东省中医证候研究重点实验室,烟台,264001;3中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100019;4中国中医科学院,北京,100070;5烟台长恩医院,烟台,264005)

理论研究

中医理论体系的数学科学基础研究

孙喜灵1郑秋生2林 霞2刘卓军3王永华4刘孟安5

(1滨州医学院(烟台校区)中医证候研究中心,烟台,264005;2山东省中医证候研究重点实验室,烟台,264001;3中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100019;4中国中医科学院,北京,100070;5烟台长恩医院,烟台,264005)

世界科学的演进过程,产生并发展了数学;同时自然科学各学科的发展,又离不开数学基础。中医理论具有自然科学的属性,自然应该有其数学科学基础,其发展同样离不开对其理论体系数学内涵的挖掘与应用。对中医理论体系核心内容证候理论的数学内涵进行研究,结果表明中医证候复杂结构呈现出的是“点集拓扑结构”,彰显出了中医理论体系的数学科学基础,这为中医理论的现代语言阐释提供了新的概念。

中医理论体系;自然科学;数学科学;证候理论;拓扑结构

世界自然科学的兴起与发展的脉络依次是数学→物理学(天文学)→化学→生物学(医学),数学是自然科学发展的基础;反过来说,任何一门自然科学都有其数学科学的基础,中医学也不可能例外。对于一门自然科学的学科发展与数学的密切关系,历史上有很多著名的论断。恩格斯早在一百多年前,根据当时数学方法在各学科应用的情况,曾做过如下概括:数学的应用,在固体力学中是绝对的,在气体力学中是近似的,在液体力学中已经比较困难了;在物理学中多半是尝试性的和相对性的;在化学中是最简单的一次方程式,在生物学中=0[1]。马克思更精辟地指出,一种科学只有当它达到了能够运用数学时,才算真正发展了[2]。康德(E·Kant)则“坚定地认为:任何一门自然科学,只有当它能应用数学工具进行研究时,才能算是一门发展渐趋完善的科学……而且一门科学对于数学工具的应用程度,就是这门科学渐变为真实科学的发展程度”[3]。如今,数学不仅成了物理学、天文学发展的基础,在化学中也得到了广泛的应用,而在生物学、西医学中,也正是由于数学知识的渗透、应用,才有了迅猛的发展。由此,可以推断,中医学的发展,离不开对其数学内涵的挖掘。

1 引子:从中医学的“博大精深”说起

1.1 对“博大精深”的释义 中医学是世界上所有学科兴起发展最长,且生命力强大的一门学科,随着近代科学技术的兴起,古代许多学科相继被融合、淘汰后,唯独中医学以一个完整的理论体系发展到现在。

中医理论体系的知识内容非常广博,其“上知天文,下知地理,中晓人事”,是世界上古代文明传承下来的其他任何学科知识都难以企及的,其呈现出的独特“时空—社会—心理—生物”医学模式,是现代医学模式无法涵盖的。汉字的传承与发展,至今已历三千多年的历史,而中医学理论体系形成距今已有2 500多年的历史。因此,可以说中医学是在人类文明早期产生的,是人类文明进程中产生最早的学科知识体系,是世界上生存时间最长、至今生命力依然强大的学科。

中医学是以先秦人文哲学为基础构建的,《黄帝内经》蕴涵朴素的唯物辨证法思想,是中医学“精”的奥妙所在,认为世界是物质的,是动态的,世界的统一性就在于它的物质性、发展性。辨证论治是中医学的精髓,贯穿其中的理法方药知识体系,都是建立在以阴阳学说和五行学说为基础的物质结构观和辨证运动观之上的,其理论基础的根基之深,至今还没有探到“底”;也就是说,对于中医理论体系的自然科学基础问题,我们还远远没有研究清楚。

1.2 两个问题 在这里我们提出两个问题:一是为什么中医学的生命力是如此超常强大?二是为什么中医学没有在中国大陆这一地域之外的欧亚非美大陆出现?历史上的地域、物种、人文、社会及科技等因素在其中的影响力有多大,应如何来看待?

从世界自然科学的演进历史看,数学是各门自然学科发展的先导,但却不是孕育和兴起的决定因素。一门自然学科经过一个历史阶段的孕育后逐渐兴起,但其快速发展则离不开数学科学知识的渗透。追溯世界自然科学发展的足迹,中医理论体系孕育和兴起的过程,数学本身还远没有成为科学意义上的学科。如果说中医理论体系有自然科学的基础,有数学科学的基础,难道说中国古代的先贤对中医理论体系的构建,远远超越了现代自然科学体系的知识背景?或者说中医理论体系中蕴涵的自然科学知识,难道是超越现今自然科学的?

1.3 中医理论研究产生的困惑 借助于近代医学成功的经验和知识创新的研究模式,半个多世纪来,对中医理论的研究,首先把实验医学的方法和手段移植过来,从器官、组织、细胞、分子水平上,来阐释中医脏腑经络气血以及病因理论,但是这些工作并没有对中医理论的发展起到很好的推动作用。进而,又引入了西方科技哲学中老三论和新三论,以及运用化学、物理学、数学等多学科提供的方法和手段,来研究中医理论,依然是所获不多。至今,中医学与现代自然科学的“融合点”还没有出现。

2 “李约瑟难题”的启示

2.1 世界科学演进过程中的中医学 中国的自然科学与西方的自然科学,在历史上存在一个融合的过程。李约瑟在研究世界科学的演进律发现,数理科学这一方面,东西方的数学、天文学是物理学史一拍即合的,到明朝末年的1644年,中国和欧洲的数学、天文学和物理学已经没有显著差异,他们已完全融合,浑然一体了。中国和欧洲植物学方面,其融合点在1880年[4]。

世界植物学的发展进程,必须提到李时珍的《本草纲目》。《本草纲目》在1569年出版以后,不仅在国内产生巨大的影响,并随着国际间的文化交流,还先后被译成多种文字。李时珍创立了先进的药用植物分类方法以及生物分类方法,他已开始认识到了自然界生物的“自然等级”和“遗传属性”。被誉为西方植物学鼻祖的瑞典分学家林奈,其代表著作《自然系统》于1735年出版,比《本草纲目》要晚139年,林奈时代《本草纲目》已传到欧洲,李时珍的观点对林奈本人也许会有一定的影响[5]。

关于东西方的医学理论和医学实践,至今还未融合。由此,分析世界科学的演进过程,可以看出一门学科愈是具有生物学特点,它所研究的对象有机性愈强,融合的过程所需的时间似乎愈长。研究人体和动物的健康与疾病的科学,其融合点至今尚未完成[4]。

2.2 关于“李约瑟难题” “李约瑟问题”通常有两种表述形式:第一,为什么在公元前1世纪到公元16世纪之间,在将人类的自然知识应用于实用目的方面,中国较之西方更为有效。也就是说,古代中国人在科学和技术方面曾经有过辉煌,其发达的程度远远超过同时期的欧洲,原因是什么?第二,这问题的另一种提法是一种“为什么”式的,就是为什么近代科学或者说科学革命没有产生在中国,而是在17世纪的西方,特别是文艺复兴之后的欧洲[4]。这是“李约瑟问题”一正一反的表述形式。这一点,是否与中国的数学发展进程是相辅相成的?即中国古代数学发达的时代,科学技术亦发达;中国的数学在近代发展被西方超越了,由此科学技术亦随之落后了。这其中,是否也映射出了中医学发展进程的影子呢?

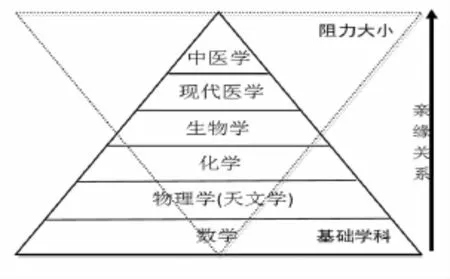

2.3 中医理论的“奇点”特性 如果以一门学科研究对象的有机程度来划分层次,研究对象有机程度低的学科为低层次的学科;反之,为高层次的学科。低层次学科知识在高层次学科中的渗透量的多少,取决于高层次学科对低层次学科有机程度的差值。差值越小,低层次学科知识对相应的高层次学科的渗透量越大,这两门学科间的亲缘关系越近。各门学科研究对象的有机程度从低到高的排列次序为:数学→天文学、物理学→化学→生物学→西医学……中医学。由研究显示,各门自然科学在中医学的直接渗透量都趋于零[6]。东西方各学科相互融合的先后次序及渗透阻力和各学科间亲缘关系,具体见如下图1。

图1 自然学科亲缘关系远近与渗透阻力大小示意图

对中医理论体系来说,各门自然科学都是其发展的基础学科。目前,各门学科尚没有直接、实质性内容向中医学移植,但中医学对来自各学科知识的渗透的反应却是积极而灵敏的。中医学能够接受各门学科思想的大量渗透,却不允许其具体、直接的内容在中医学中的移植、生存,就是说,中医学理论能吞吸掉多学科所提供的物质、能量和信息,这一现象类似现代天体物理学中的“黑洞”,中医理论成了自然科学发展史上的“奇点”[6]。

中医学理论体系在科技发展史上所表现出来的稳定性及对多学科知识渗透的吸附性,其内在机制与中国传统文化的哲学特点——宏观、模糊、不可捉摸密切相关。中医理论中整体观念、辨证观念的思想正在向自认科学各学科中回归,是逆渗透,似乎反映了高层次学科的逆渗透过程。中医整个理论体系的演进,不仅是与西医学的相互融合和渗透,还是生命、人体科学与自然科学的融合[7]。

3 中医理论对人体未知结构层次上运动规律的认识和探索

3.1 人体未知结构层次上运动规律问题 中医学认为,人体是一个统一的有机整体。人体的脏腑、经络、上下、内外、既相互联系,又可划分为相互对立的阴阳部分。

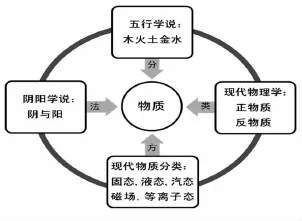

中医阴阳学说是建构中医理论的基石,五行学说主要是关于事物多样性的统一性的整体认识论基础;在中医天人关系模式的构建中,五行理论具有重要的媒介作用,并形成了中医学传统的时空观。在五行学说指导下,《黄帝内经》建立了以五脏为中心的五大藏象系统,并借用木火土金水五类物质的特性、分类方法和五行生克规律,具体地说明人与自然的关系以及人体正常生理功能、疾病变化以及指导临床诊断、治疗、预后判断和康复。五行学说的本质属性有物质性、功能性、关系性、时空性。在中医发展中五行学说为中医提供整体观的方法论和取象比类的思维方法[8-9]。从图2可以进一步看出,中国古代阴阳五行学说对世界物质分类与现代物理学对世界物质分类相互之间的关联。

图2 阴阳五行学说与现代物理学物质分类之间的关联

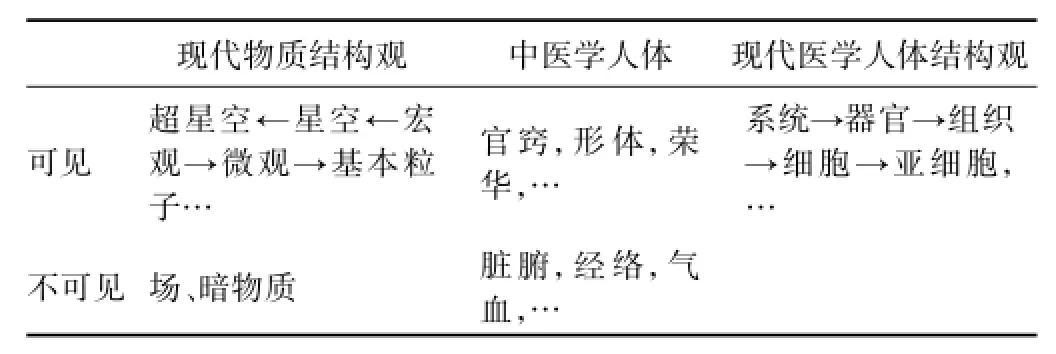

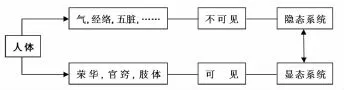

阴阳是“至大无外,至小无内”的,阴阳相对性概括成的人体层次结构是层层深入的。其结构系统与现代医学所描述的系统→器官→组织→细胞四层结构有着天然的相似之处。现代物质观认为宇宙的由固态、液态、气态、磁场、张网液态等物质集合而成,简单地讲宇宙物质可以分为正物质和反(暗)物质,这与中医学阴阳五行物质观有着异曲同工之妙。而现代结构观认为宇宙物质分为可见的超星空→星空→宏观→微观→基本粒子,不可见的例如场、暗物质等。而中医学人体结构观亦由官窍、形体、荣华等可见的物质和脏腑、经络、气血等不可见的物质组成[7]。在这里,一阴一阳的辨证唯物论表现的淋漓尽致。具体见表1。

表1 中医学人体结构观与现代物质结构观的联系

3.2 阴阳学说的物质观对现代科学技术发展的深远影响 计算机引领我们进入的数字化时代,与量子力学带领我们步入的现代物理时代,都和中国古老的阴阳学说有着密切的关系。

计算机二进位制原理来源于阴阳学说:阴阳学说其他领域亦得到很好的运用,西方数学家莱布尼兹是微积分和二进制数学的创始人,是计算机的先躯。它对伏羲氏六十四卦方位图的研究成果说明:八卦图系阴阳交的排列体系,非常巧妙地包含着二进位制和十进位制等的记数原理。在八卦图系启示下,莱布尼兹顺利地解决和研制出当时最新型的乘法计算机。现代电子计算机正是以二进制为记数基础的。

阴阳学说对建立波尔量子力学的影响:被称为“量子论之父”的波尔于1937年访问中国,这个时候他的量子力学已经到了精致完美的地步。他认为物质是以看来互不相容的方式表现自己,当他接触到中国的阴阳思想时,如晴天霹雳,他大为震惊,他怎么也没想到,多年来他通过最尖端的物理技术所作出的举世闻名的理论,竟然与几千年前中国圣贤的智慧相似,当丹麦为了感谢波尔的科学成就和对丹麦文化的重大贡献,封他为爵士的时候,他选择了中国阴阳太极图,因为他认为太极图是他的互补理论最佳象征和表述,并且他在徽章上写下几个字:对立即互补。

4 中医学人体结构理论假说的提出

现代生物学研究表明,形态结构与功能在有机体中是一一对应的。从人体到系统、器官、组织、不同层次上的形态结构有着不同水平的功能表现。形态结构与生理功能是整个生命相互联系、相互制约的两个方面,是在长期进化中逐步形成的。形态结构式生理功能的物质基础,生理功能则为形态结构的运动形式。中医学把人体的结构规范为两个层次系统:一个层次系统是以气为中心的脏腑经络,这个结构系统类似于非实物粒子性质,像场物质,是以不可见形态结构的形式存在,称其为隐态系统;另一个层次是与隐态系统相对而言,为中医学的“五体”“五官”“荣华”等,这个结构系统类似于实物粒子性质的,称其为显态系统。即人体是由隐态系统和显态系统构成的有机统一体。

图3 人体隐态系统与显态系统

5 千年中医学理论内蕴的数学科学——证候理论中的拓扑学

5.1 中医证侯结构研究的难题 证候理论是中医理论体系中理法方药的核心,所以证候理论是研究的焦点问题、关键问题。纵观近十几年来对证候内涵及本质的认识和研究,许多学者没有取得实质性的进展,究其原因在于证候的复杂性[10-11],认为中医证候存在着高阶多维的数学结构,这一难题不解决,将一直会成为制约中医理论发展的瓶颈。

5.2 中医证候发生过程及其动态演化规律 人体隐态系统和显态系统的理论认为:在疾病变化发展过程中,存在着隐性病变与显性病变。隐性病症,即机体脏腑的隐匿性病理变化的反映,这时机体内在脏腑的病理机制已开始启动,但病人无明显感觉或五体五官仅出现一般性的脏腑功能紊乱;显性病症是机体进入疾病的发展阶段,并表现出明显的临床征象,甚则病人表现出明显的器质性变形症状[12-13]。

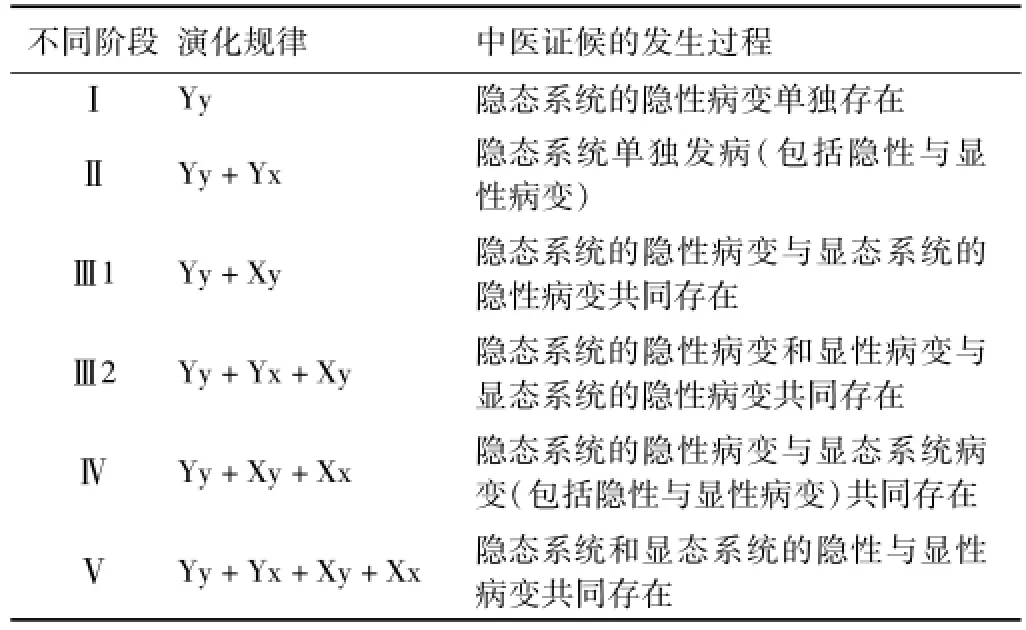

致病因素一旦作用于人体后,脉象、舌象为构成证候的第一序列症状,即隐态系统的病变有隐性病症(舌象和脉象,记为Yy);脏腑经络气血紊乱的表现为构成证候的第二序列症状,即显性病症两种状态(脏腑经络功能紊乱的症状,记为Yx);形体官窍荣华等的紊乱表现为构成证候的第三序列症状,即显态系统的病变也有隐性病症(官窍荣华等络属功能紊乱的症状,记为Xy);形体官窍荣华等的变形表现为构成证候的第四序列症状,即显性病症(即官窍荣华等络属变形的症状,记为Xx)两种状态,这样形成了隐态和显态两种系统和四种病变状态关系[14-15]。而这四种病变关系在证候的发生过程中,表现出了证候产生发展过程的五个阶段,反映出了证候从无到有、从简单到复杂、由初始到终结的全过程。具体见表2。

表2 中医证候的发生过程及其表现出的五个阶段

5.3 中医证候理论中的拓扑学

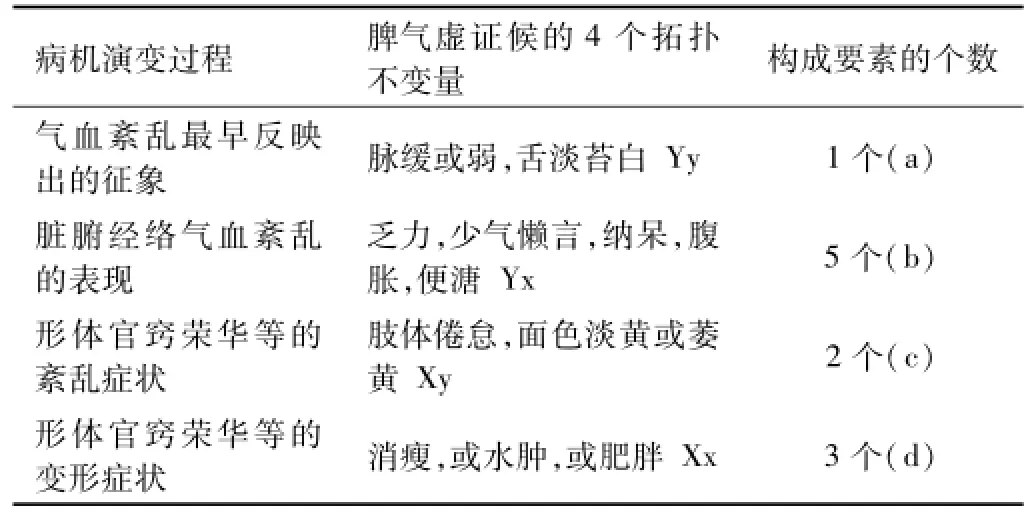

5.3.1 中医证候拓扑特征不变量的提出 对于中医证候发生过程中表现出的构成要素的4个先后序列,运用拓扑学的语言进行描述,恰好是中医证候发生过程中表现出的4个拓扑不变量[15]。具体以脾气虚证候为例,见表3。

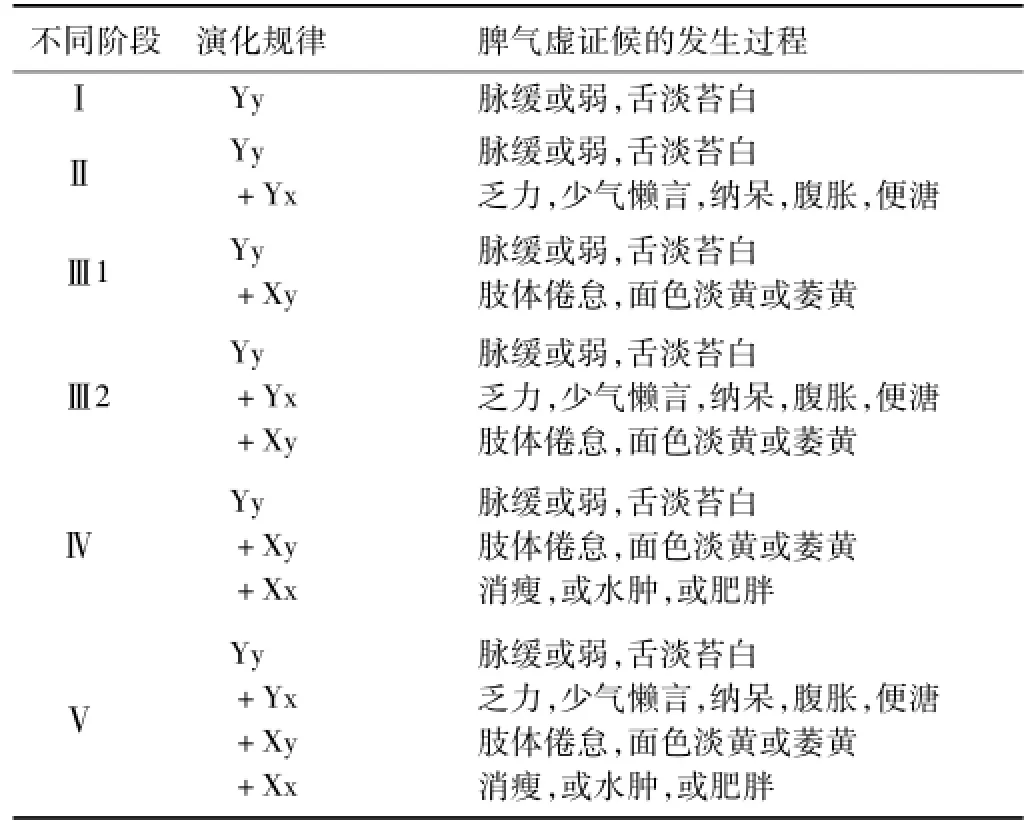

5.3.2 中医证候拓扑不变量的衍生 以脾气虚证候为例,其构成要素如纳呆、腹胀、大便溏稀、乏力、少气懒言、肢体倦怠、面色淡黄或萎黄、消瘦、或水肿、或肥胖、脉缓或弱、舌淡苔白等,在发生过程中表现出的演化规律,如下图表7,这是中医证候拓扑不变量第一次衍生的结果[16]。

表3 病机演变过程反映出的证候的4个拓扑不变量

表4 中医证候动态演化过程的五个阶段

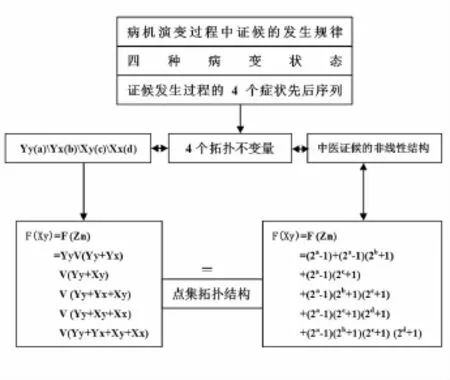

中医证候的4个拓扑不变量经过两次衍生,呈现出全部子集合,反映出了中医证候动态演化的全貌。具体见如下的公式推导。

图4 中医证候的拓扑结构表达公式推导

5.3.3 中医证候结构的拓扑学表达公式的导出 如果证候Z,有n个构成要素,则证候的拓扑结构表达为:F(XY)=F(Zn)=Yy∨(Yy+Yx)∨(Yy+Xy)∨(Yy+Yx+Xy)∨(Yy+Xy+Xx)∨(Yy+Yx+Xy+ Xx)。

那么,中医学一般证候内在演化过程中,所表现出的具体存在形式的个数,则为:F(Xy)=F(Zn)=(2a-1)+(2a-1)(2b+1)+(2a-1)(2c+1)+(2a-1)(2b+1)(2c+1)+(2a-1)(2c+1)(2d+1)+(2a-1)(2b+1)(2c+1)(2d+1)。

其中,a为Yy症状和体征的个数,b为Yx症状和体征的个数,c为Xy症状和体征的个数,d为Xx症状和体征的个数。

总结以上论述,中医证候理论内蕴的拓扑结构导出图示如下[17],见图4。

对于以上中医证候的拓扑结构,可以有一个通俗的比如。有人说:一个高水平的画家,一定具有数学家的天赋。漫画对人的特征不变量进行抽象而出的画面,就是如此。中医证候结构所表现出的不同存在形式,也是从不同角度来看到的中医证候的不同且真实的“影面”或“像面”。中医证候在临床中的“千面孔”,实际上是中医证候复杂结构不同“面”的反映与展现,其实质都是一样的。如同一张白纸,在做不任何切割或破坏的情况下,就可以折叠出几十种、上百种、甚至上千种或更多的不同形状的“叠纸”,但是各式各样的“叠纸”在充分伸展开之后,还是原来的那张“白纸”。在这里,“白纸”如同“证候”,不同形状的“叠纸”则是证候结构的不同“面”。

6 结语

近半个多世界以来,中医理论的科学性一直在受到质疑,其中一个最重要、最直接的原因,是中医理论是否有数学科学说理的基础。而非要说明中医理论体系中是否有数学基础,才能对其科学性进行定论,是件非常不容易的事情。因为,一则中医学的理论体系创立于2 500年以前,那时的数学还远不能为中医学说理所用。二则非要挖掘出中医理论的数学基本内涵,是现今时代提出来的课题,是运用现代学科标准对中医理论进行衡量的结果;也是中医理论发展所必须要经历的,是世界科学演进的自然进程,是大势所趋。

但是,正如数学家Peirce.Benjamin所说的一样:“数学不是规律的发现者,因为他不是归纳。数学也不是理论的缔造者,因为他不是假说。但数学却是规律和理论的裁判和主宰者,因为规律和假说都要向数学表明自己的主张,然后等待数学的裁判。如果没有数学上的认可,则规律不能起作用,理论也不能解释”。中医理论也同样面临着如此的问题。中医理论的发展与提升,不挖掘出其理论内在的数学科学内涵,那么中医理论对人体运动规律的阐释、病理现象的解释、疾病规律的认识、理法方药体系的构建等,便会一直停留在“假说”或“前科学”或“超科学”的阶段,而不能够为人类的健康事业发挥更大的作用。

本研究论述了运用人体隐态和显态系统的理论,来揭示中医证候的自身内在变化规律,从中医证候的发生过程,对证候动态演化规律进行认真细致地观察,导出了中医证候内蕴的拓扑结构,挖掘出了中医理论体系核心内容证候中的数学机制[18],这将会为推动中医理论的发展注入新鲜的血液并产生巨大的动力。

挖掘出中医理论体系中蕴涵的数学科学基础,可以展望未来的研究领域及其要开展的工作。运用中医证候理论内蕴拓扑结构的方法,可以开展中医证候动态演化规律的关键科学问题研究,挖掘出的证候拓扑结构数据[19],来实现对证候动态演化规律全貌的认识;再通过临床数据,可以阐释中医证候判定标准的科学内涵[20],建立起中医证候的判断标准,并为中医理论现代语言的诠释提供了新的概念。由此,可以深入研究中医辨证论治过程中理法方药的结构数据[21-23],来阐明方剂配伍的科学内涵;运用计算机仿真技术,可以建立起中医知识创新数据平台,带动理法方药知识的创新[24-25],丰富和发展中医理论,促进辨证论治水平的大幅度提高,提升中医理论在世界自然科学知识体系中的地位,以更好的为人类的健康事业服务。

[1]恩格斯.自然辩证法[M].北京:人民出版社,1991.

[2]马克思.自然辩证法[M].北京:人民出版社,1991.

[3]康德.宇宙发展史概论[M].上海:上海人民出版社,1972.

[4]李约瑟.世界科学的演变:《李约瑟文集》[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1986.

[5]詹亚华.李时珍对药用植物学的伟大贡献——纪念李时珍逝世390周年[J].植物科学学报,1983,1(2):315-321.

[6]孙喜灵,张晓林.论中医理论体系的“奇点”特性[J].中医研究,1995,8(6):5-7.

[7]孙喜灵.中医学人体结构理论研究[M].北京:中医古籍出版社,2003:25-33.

[8]孟凯韬.阴阳五行数学及其在中医学中的应用[J].上海中医药大学学报,2007,21(6):4-9.

[9]陈吉全,黎敬波.论《内经》应用五行学说的变化[J].山东中医杂志,2011,30(5):291-292.

[10]张志斌,王永炎.辨证方法新体系的建立[J].北京中医药大学学报,2005,28(1):1-3.

[11]郭蕾,王永炎,张志斌,等.证候动态时空特征的复杂性及相应的研究思路[J].中医研究,2006,19(3):1-3.

[12]孙喜灵.人体隐态系统与显态系统[J].山东中医学院学报,1995,19(3):146-148.

[13]孙喜灵.论疾病发展过程中的四种病变状态和五个阶段[J].山东中医药大学学报,2004,28(1):11-14.

[14]孙喜灵,赵岩,刘琳,等.证候症状构成子集合演变规律的理论推证[J].山东中医药大学学报,2008,32(4):279-281.

[15]赵岩,张晓林,孙喜灵,等.证候自然过程中自身内在的演变规律[J].中国中医基础医学杂志,2008,14(4):248-250.

[16]ZhangXiaolin,SunXiling.Discussionon the Five Basic Syndrome Patternsand Their Corresponding Treating Principles and Prescriptions[J]. JTCM,2007,27(4):310-314.

[17]孙喜灵,张晓林,刘琳,等.中医学证候理论内蕴的拓扑结构研究[J].山东中医药大学学报,2010,34(5):383-388.

[18]孙喜灵.破解中医证候数学之谜——心脾证候动态演化规律研究[M].北京:人民卫生出版社,2012:74-75.

[19]孙喜灵,姜伟炜,张晓林,等.中医证候的结构化研究[J].世界中医药,2013,8(2):146-148.

[20]孙喜灵,姜伟炜,张晓林,等.中医学证候动态演化规律研究与证候判定诊断标准科学内涵的阐释[J].中国医药导报,2012,9(25):127-129.

[21]孙喜灵,姜伟炜,刘孟安,等.证候动态演化子集合衍生规律与治法和方药精准对应规律研究[J].中华中医药杂志,2012,27(10):2535-2539.

[22]张晓林,孙喜灵.论证的五种基本存在形式与不同的治法方药[J].中医杂志,2005,46(2):91-92.

[23]孙喜灵,郑秋生,李靖,等.中医证候的发生规律与结构表征研究[J].陕西中医学院学报,2013,36(6):1-21.

[24]孙喜灵,姜伟炜,刘琳,等.论中医理论方药知识创新的基础和支点[J].中医杂志,2013,54(4):277-279.

[25]孙喜灵,郑秋生,王振华,等.中医脏腑理论映射出的诊疗原型系统及其基本结构研究[J].世界中医药,2014,9(1):106-108.

(2014-01-09收稿 责任编辑:曹柏)

Study on the Mathematics Science Foundation of Theoretical System of Traditional Chinese Medicine

Sun Xiling1,Zheng Qiusheng2,Lin Xia2,Liu Zuojun3,Wang Yonghua4,Liu Mengan5

(1 Research Center of Syndrome of TCM,Binzhou Medical University(Yantai Campus),Yantai264005,China;2 Shandong Province Key Laboratory of TCM Syndrome Research,Yantai264001,China;3 Mathematics and Systems Science Research Institute of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100019,China;4 China Academy of Chinese Medical Sciences,Beijing 100070,China;5 Yantai Chang'en Hospital,Yantai264005,China)

The evolution process of the world science produces and develops mathematics.Meanwhile,the development of disciplines of natural science cannot be achieved without mathematics.The theory of Traditional Chinese Medicine(TCM)has the property of natural science,and it naturally shall have its mathematical science foundation,its development also cannot do without the mining and application of mathematical theory system of its connotation.Researching on the mathematical meaning of the core content of theoretical system of TCM syndrome theory shows that TCM complex structure is“point set topology structure”,which manifests the foundation of mathematical and scientific theoretical system of TCM and provides a new concept to the modern language to explain the theory of TCM.

Theoretical system of traditional Chinese medicine;Natural science;Science of mathematics;Syndromes theory;Topological structure

R229

A

10.3969j.issn.1673-7202.2014.12.007

国家自然科学基金项目(编号:81273628);山东省科技发展计划项目(编号:2012GGB14011)

孙喜灵(1964—),男,山东栖霞人,医学博士,教授,主任医师,主要从事中医人体结构理论及心脾病证基础研究

林霞(1986—),女,硕士,助教,主要从事中医藏象脾肺关系的基础和临床研究,E-mail:linxialucky@163.com