健康成人合谷穴、后溪穴的针刺fMRI比较研究

2014-02-07骏李传富徐春生张庆萍陈东晓汪林英朱一芳张威武媛媛黄建军卢

杨 骏李传富徐春生张庆萍陈东晓汪林英朱一芳张 威武媛媛黄建军卢 琦

(1安徽中医药大学第一附属医院针灸科,合肥,230031;2安徽中医药大学第一附属医院影像中心、数字化影像技术实验室,合肥,230031;3安徽中医药大学,合肥,230038)

健康成人合谷穴、后溪穴的针刺fMRI比较研究

杨 骏1李传富2徐春生2张庆萍3陈东晓3汪林英3朱一芳2张 威2武媛媛3黄建军2卢 琦2

(1安徽中医药大学第一附属医院针灸科,合肥,230031;2安徽中医药大学第一附属医院影像中心、数字化影像技术实验室,合肥,230031;3安徽中医药大学,合肥,230038)

目的:利用fMRI探讨针刺合谷穴和后溪穴主治疾病的中枢神经生理学机制及两穴功能的相对特异性。方法:共募集40名健康志愿者,均为右利手。分为针刺合谷穴组与针刺后溪穴组,每组各20名。采用改良后的组块设计方案,用相同的磁共振扫描序列采集针刺两组健康志愿者左侧合谷穴或后溪穴任务态fMRI数据。利用AFNI程序分析脑激活区,对所有的功能数据进行组分析和组间分析,并利用Monte Carlo方法对分析结果进行多重比较校正(P=0.002,α≤0.05)。结果:针刺左侧合谷穴激活脑区包括:双侧中央前回、顶上小叶、颞上回、豆状核、壳核、小脑,右侧中央后回、顶下小叶、额中回、颞中回、缘上回、丘脑、丘脑底核、尾状核、扣带回,左侧额下回、枕中回和脑岛;针刺左侧后溪穴激活脑区包括:双侧脑岛、小脑,右侧中央前回、额中回、尾状核头和体,左侧扣带回、丘脑和腹后内侧核;针刺左侧合谷穴和后溪穴,组间分析结果有统计学意义,合谷穴组较后溪穴组右侧额中回、额下回激活减弱,左侧扣带回、左侧中央前回激活增强。结论:本研究为“面口合谷收”“后溪通督脉”理论提供了客观的证据,一定程度上解释了合谷穴治疗汗症、后溪穴治疗颈项腰背部疾病以及两穴的镇痛作用的中枢神经机制;并进一步从中枢神经层面表明了部位相近的穴位存在功能相对特异性。

针刺;合谷穴;后溪穴;功能特异性;功能磁共振成像

针刺作为中国传统疗法之一,其疗效已被普遍认同,但针刺作用机制目前尚不完全清楚,在世界范围内仍然备受争议[1-5]。“穴位”都是针灸研究领域的基础载体,对于穴位的研究,不仅要探讨针刺穴位的作用机制,更要探讨作用机制的特异性[6-10],这样才能为临床选穴、预知疗效提供依据。一直以来,远端取穴的针刺作用机制相对局部选穴更加难以解释,本实验采用fMRI技术对40例受试者进行研究,选取年龄相对集中的志愿者,分别观察针刺不同经络、相近部位,并具有部分共同主治功效的合谷穴和后溪穴脑功能成像的变化,探讨“面口合谷收”“后溪通督脉”的远端治疗作用及两穴治疗汗症、痛症的中枢机制,从而为传统针灸经典理论的现代研究提供新思路、新方法,并进一步为穴位的功能相对特异性的存在提供客观的依据,本研究结果对更科学的指导临床选穴具有重要意义。

1 资料与方法

1.1 研究对象 40例研究对象,均为安徽中医药大学募集的健康志愿者,且为右利手。其中男性20例,女性20例,年龄20~35岁,平均年龄24.9岁。分为针刺合谷穴组与针刺后溪穴组,各20例。合谷穴组男性10例,女性10例,平均年龄25.2岁;后溪穴组男性10例,女性10例,平均年龄24.6岁。将实验内容告知受试者,自愿签署知情同意书。

1.2 实验步骤 先让志愿者于准备室更衣并休息30 min左右,全身放松后,进入扫描室。嘱受试者平躺,闭眼,用棉球塞耳,戴上专用隔音耳幔,固定头部,以最大限度限制其头部活动,关灯,以减少视觉刺激,除系统噪音外尽可能去除其他一切声音。嘱受试者在扫描过程中,全身尤其是头部保持静止,并尽可能避免心理活动。采用一次性无菌不锈钢毫针(环球牌,直径0.30 mm,长40 mm)针刺受试者左侧合谷穴或后溪穴;用捻针和留针(非捻针)2种手法,捻针用平补平泻方法,左右捻针,频率为1 Hz。针刺由1名多年工作经验的针灸医师完成。实验结束后,详细询问并记录每一例志愿者的针刺感觉和检查过程中的其他感觉或心理活动。

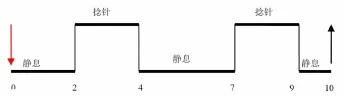

1.3 实验设计 采用改良组块设计,采取静息状态(留针)与刺激状态(捻针)交互进行的方式,扫描开始之前进针,然后开始扫描采集fMRI数据,先静息2 min,然后行捻针刺激2 min,再静息留针3 min,再捻针刺激2min,最后静息留针1 min,功能像采集共持续10 min。实验设计方案见图1。

图1 实验设计模式示意图

1.4 mRI扫描技术参数 实验使用SIEMENS Symphony 1.5 T超导型磁共振扫描机,标准头部线圈进行扫描。解剖像取与前后联合连线平行的横轴位T1WI,共36层,范围覆盖全脑,TR 500 ms,TE 12 ms,扫描野(FOV)230 mm×230 mm,层厚3.0 mm,层间距0.75 mm。功能像采用EPI-BOLD序列,采用与解剖像相同的扫描位置获取脑内血氧水平依赖性信号,TR 4 000 ms,TE 50 ms,层厚3.0 mm,层间距0.75 mm,翻转角(FA)90°,FOV 192 mm×192 mm,分辨率64×64。每4.0 s可获得间隔为0.75 mm的覆盖全脑的36层图像,其中第0—2、4—7、9—10 min为静息状态图像,第2—4、7—9 min为刺激状态图像。3D解剖像扫描采用扰相梯度回波序列T1WI,TI1 100 ms,TR 2 100 ms,TE 3.93 ms,FA 13°;FOV 250 mm×250 mm;层厚1 mm,层间距0.5 mm;分辨率256×256。完成1例实验约需30 min左右。

1.5 图像后处理 实验数据处理在安徽中医药大学第一附属医院数字化影像技术实验室进行。采用AFNI软件,处理过程大体分为数据格式转换,计算个体统计参数图,计算组分析脑活动区以及阈值校正等4个步骤。1)将fMRI原始数据转换成AFNI处理需要的nii格式,并对所有数据进行去倾斜校正(3dWarp)。2)计算个体被试的统计参数图,具体步骤包括:a.去除数据的线性飘移(3dDetrend);b.去除原始数据160个时间点的前4个时间点以避免设备开始扫描之初不稳定因素的影响;c.头动校正(3dvolreg),将剩余156个时间点的数据与第1个时间点的数据对齐,并得到每一个体数据的头动参数,包括上下、左右、前后位移量以及沿着x,y,z三轴的旋转量,扫描过程中头动范围超过2 mm或2°的数据将被剔除;d.数据平滑(3dmerge),采用半高全宽(FWHM)为5 mm高斯函数进行滤波,对数据进行平滑化处理;e.数据标准化,为了消除不同个体或同一个个体不同次扫描数据之间的全局飘移,对数据进行标准化,使得不同数据平均值相同;f.经过上述预处理后的数据,最后利用AFNI的反卷积程序(3dDeconvolve)计算每一个体的统计参数图,具体采用单因素回归模型,将6个头动因素和常量因素作为回归模型基线函数的回归因子。3)将有效研究数据的统计参数图转换到Talairach标准空间,利用单样本t检验计算出研究数据的脑功能活动区。4)阈值校正。采用Monte Carlo模拟校正方法,选择P<0.002,计算出α<0.05的最小数据簇大小(矫正后是9个体素)。通过阈值校正后,显示激活区,统计并记录激活区的位置、Brodmann分区、信号类型和位置坐标。

2 结果

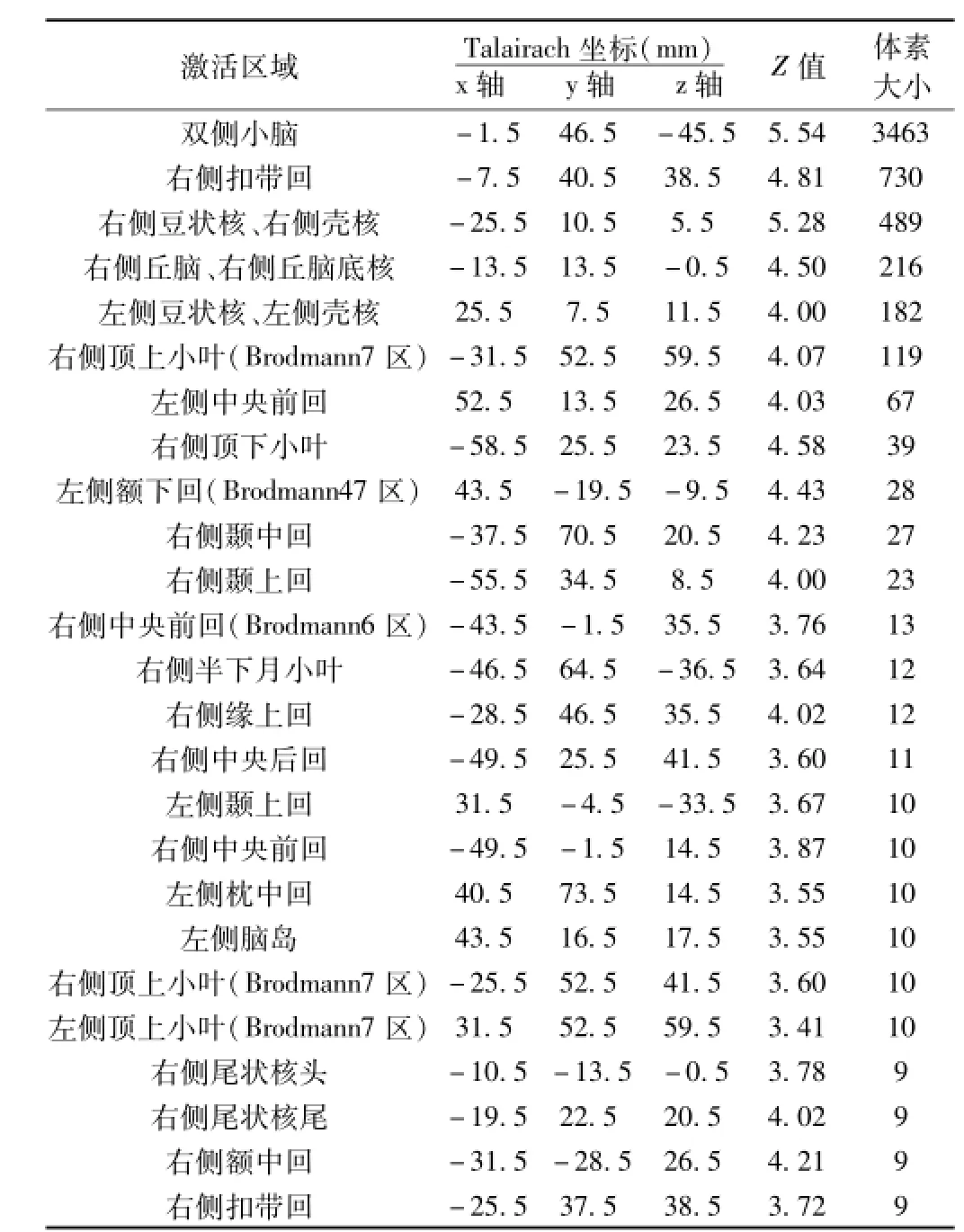

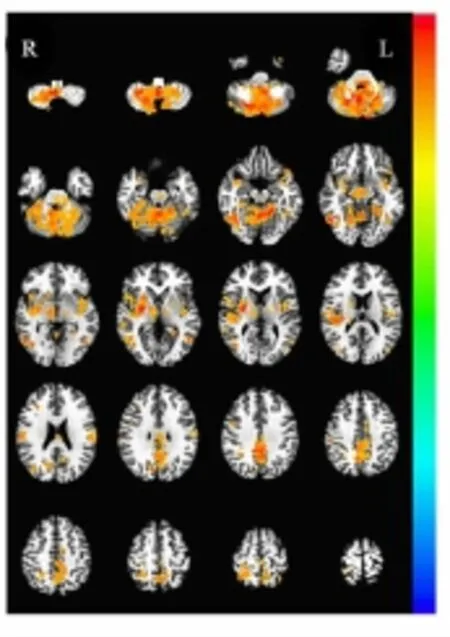

2.1 针刺左侧合谷穴组fMRI结果 脑内多处功能区被激活,均为信号升高区域,包括:双侧小脑、右侧丘脑、丘脑底核、双侧豆状核、壳核、右侧尾状核、右侧扣带回、双侧中央前回、右侧中央后回、双侧顶上小叶、右侧顶下小叶、左侧额下回、右侧额中回、右侧颞中回、双侧颞上回、右侧缘上回、左侧枕中回、左侧脑岛(表1及图2)。

表1 针刺左侧合谷穴脑内激活区分布

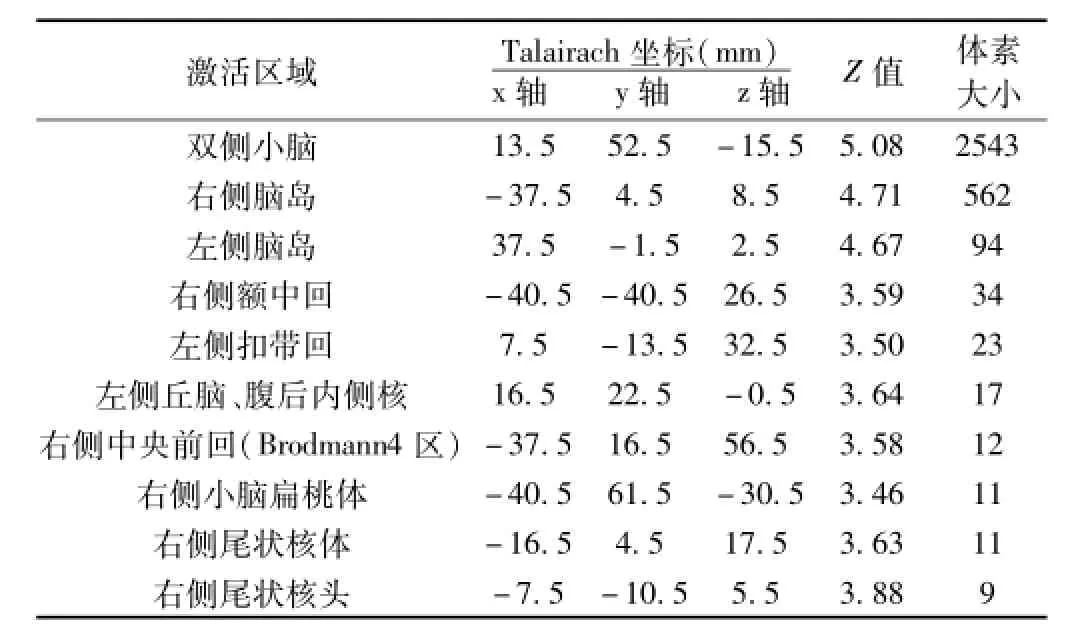

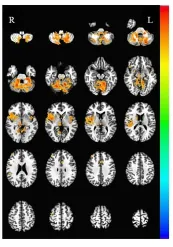

2.2 针刺左侧后溪穴组fMRI结果 脑内多处功能区被激活,均为信号升高区域,包括:双侧小脑、左侧丘脑、腹后内侧核、右侧尾状核头和体、右侧中央前回、右侧额中回、左侧扣带回、双侧脑岛(表2及图3)。

2.3 针刺左侧合谷穴和后溪穴两组组间分析结果

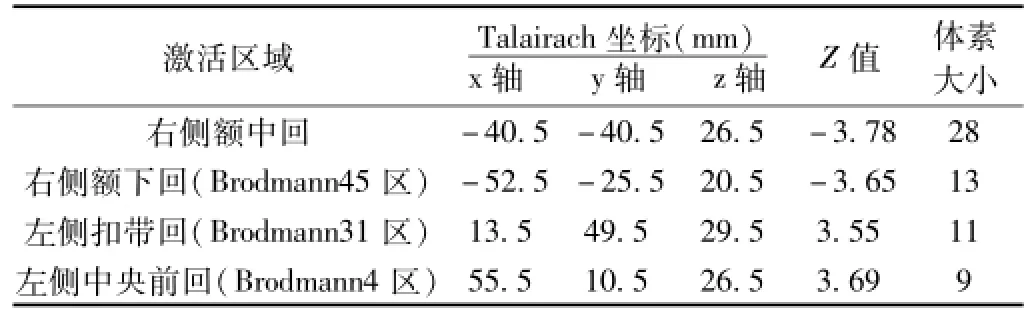

组间分析有统计学意义,合谷穴组较后溪穴组右侧额中回、额下回激活减弱,左侧扣带回、左侧中央前回激活增强(表3及图4)。

表2 针刺左侧后溪穴脑内激活区分布

图2 本组20例受试者针刺左侧合谷穴fMRI脑功能激活区

图3 本组20例受试者针刺左侧后溪穴fMRI脑功能激活区

表3 针刺左侧合谷穴和后溪穴脑激活区组间差异分布

图4 针刺左侧合谷穴组和后溪穴组fMRI组间比较脑功能激活区

3 讨论

合谷穴、后溪穴均是临床常用穴位,在历代中医文献中均有大量记载。合谷穴为手阳明大肠经的原穴,不仅可以治疗相应脏腑疾病,还可应用于临床各科,尤其对面口部疾病的治疗更具特效,古人在《四总穴歌》中有“面口合谷收”的总结。后溪穴为手太阳小肠经输穴,八脉交会穴之一,通督脉,不仅善于单穴针刺治疗督脉上的急慢性痛症,还可以治疗与督脉相关的神志病。两穴均有止痛和治疗汗症的作用。无论“面口合谷收”还是“后溪通督脉”,均为远端取穴的取穴原则,该取穴原则与经络系统密不可分,前者以“经络所过,主治所及”为理论基础,后者以经络系统是一个互相联系的有机整体,十二正经与奇经八脉有着不可分割的关系为理论基础[11]。一直以来,这种远端取穴的针刺作用机制相对局部选穴更加难以解释,诸多学者于此进行了大量的研究,包括解剖学研究[12-14]、临床现象观察[15-18]、红外热像法研究[19]等,直接或间接的对经络系统的存在和作用进行了探讨,肯定了经络系统在远端取穴方法中的重要意义,但经络系统究竟由何组成,发挥作用的生理机制又是什么,仍未获得统一结论。本研究利用fMRI技术,分别观察针刺不同经络、相近部位、并具有部分共同主治功效的合谷穴和后溪穴脑fMRI成像的变化,探讨“面口合谷收”“后溪通督脉”的远端治疗作用及两穴治疗汗症、痛症的可能中枢机制。

3.1 针刺合谷穴fMRI组内分析 在大脑皮质的功能定位中,躯体运动中枢或称第一躯体运动区,位于中央前回和中央旁小叶前部,Brodmann 4区是该区的中心部,身体各部位在运动区的投影有如倒置的人形,但头部仍然是正置的,即中央前回的上部与下肢和躯干的肌肉运动有关,中部与上肢的肌肉运动有关,下部与面、舌和咽喉部的肌肉运动有关。本实验针刺左侧合谷穴表现在双侧中央前回的激活,且激活部位在其中部和下部,即手部和面口部代表区,该部位的激活,说明了在针刺左侧合谷穴时,发生了双侧中央前回手部运动代表区和面口部运动代表区血流动力学的改变,合谷穴与面口部在大脑皮层的运动代表区存在密切的联系,为“面口合谷收”提供一定的理论依据。这一论点与李落意等[10]研究结论相似,区别在于李落意等针刺左侧合谷穴是在右侧中央后回中下部得到激活,而本实验是在双侧中央前回激活,中央后回只有右侧中部小范围激活,其差异可能与操作者不同或受试者个体差异有关,有待进一步研究,但面口部与合谷穴区存在一定的关系是可以肯定的。因此可以推测针刺合谷穴治疗面口部疾病可能就是通过这些影响支配面部肌肉运动的功能皮层,经过皮质核束的传导来调节面部肌肉运动,达到治愈疾病的目的。

除此之外,实验结果还显示,中央前回的激活部位中包括Brodmann 6区,6区上段即额上回、额中回后部,下段位于中央前回下段的前部。6区不仅属于运动前区,组成锥体外系的一部分,与姿势调节和肌张力维持功能有关,还属于自主神经皮质中枢的一部分,称为立毛泌汗区,刺激6区可出现泌汗和立毛,因此推测临床上应用合谷穴治疗汗症,可能与刺激合谷穴激活该脑区有关。至于本次试验中,颞叶、枕叶的激活,可能与合谷穴治疗眼、耳等五官科疾病有关,对该区域的激活有待进一步研究。

3.2 针刺后溪穴fMRI组内分析 针刺左侧后溪穴可使脑内多处功能区被激活,也均为信号升高区域,包括:双侧小脑、左侧丘脑、腹后内侧核、右侧尾状核头和体、右侧中央前回、右侧额中回、左侧扣带回、双侧脑岛。

实验中发现针刺后溪穴也引起了中央前回的激活,但从具体部位看,处于中上部,即手部运动代表区和颈项躯干部运动代表区,笔者认为,该实验结果为“后溪通督脉”理论提供了一定的实验依据。后溪穴主要用于治疗项背腰部的疼痛和活动障碍,具有单穴治疗有效的特点,在临床上得到普遍认可。该实验结果提示,针刺后溪穴治疗督脉疾病,可能是通过支配相应部位的运动皮层发挥作用,协调颈项部、腰背部的肌肉运动而实现的,而在此治疗中,更加离不开止痛的作用,可能与激活的其他脑区相关,于下文详细讨论。

3.3 两组共同激活脑区的分析 本次实验中,发现针刺合谷穴与后溪穴共同激活了小脑、丘脑、尾状核、扣带回和脑岛,笔者认为这些脑区均与两穴明显的镇痛作用有关。

尾状核作为基底节的结构之一,在锥体外系中参与对躯体运动的调控,但近年来研究表明尾状核也参与痛觉调制。有报道发现[20]电刺激尾状核头部可提高痛阈,而损毁尾状核可使电针镇痛效应显著降低。还有报道认为[21]尾状核内含有5-羟色胺、内啡肽和乙酰胆碱等多种与疼痛相关的神经递质,是中枢内源性吗啡类物质含量最高的区域,该区域的激活可能参与了中枢镇痛过程。另外,本实验中发现小脑、丘脑等锥体外系的组成部分也被激活,其中丘脑也是痛觉和痛反应的重要中继站,是痛觉感受和调制的重要中枢之一,近几年的研究报道也多证明了这一点,如韩济生等[22]通过实验证明上丘脑的缰核在痛觉调控机制中具有重要作用,刘晓媛等通过fMRI静息态研究,认为丘脑是舒芬太尼中枢镇痛机制中起到重要作用的脑区。小脑,虽然不在中枢神经系统的中轴上,但它与端脑、间脑、脑干和脊髓都有密切的联系,是躯体运动的协调中枢,而有报道认为,小脑的皮质可以传导慢痛信息的C类传入纤维,提示小脑也可参与痛觉调制过程。扣带回、脑岛属于边缘系统,被认为是自主神经高级中枢的主要所在地,与内脏活动密切相关,又与情绪行为的调节紧密相联,被称为“内脏脑”和“情绪脑”,边缘系统与痛觉情绪反应有关,针刺可抑制痛觉的情绪反应,针刺信息与伤害性信息可到达边缘系统的不同部位起到调控作用。

综上所述,无论哪些脑区参与镇痛,也无论它们在其中起到的作用大小如何,可以明确的是,中枢镇痛是一个复杂的神经活动,单凭一个部位或几个部位的作用是不能完成的,应该是多脑区共同作用的结果。不仅如此,还应强调的是,以上脑区虽然参与针刺镇痛,但不表示这些脑区的激活仅说明针刺合谷穴和后溪穴的镇痛作用,锥体外系和边缘系统均具有更多的功能,可能与针刺两穴的其他作用相关。

3.4 针刺合谷穴、后溪穴fMRI组间分析 实验结果显示,合谷穴组较后溪穴组右侧额中回、额下回激活减弱,且减弱的部位位于额前区,包括Brodmann 45区,这些区域主要与思维、判断、智能、情绪和记忆等活动有关,相当于中医理论中“神”的概念和作用。在额前区发生病变时,常可以产生额叶性神经及精神障碍症状,表现为情感淡漠或盲目欣快、反应迟钝、智能低下、自知力缺乏、记忆力丧失等症状,又相当于中医里“失神”的表现。督脉联系心与脑,“心藏神”“脑为元神之府”,督脉受损可发“失神”,表现为神志病,针刺合谷穴较针刺后溪穴右侧额中回、额下回激活减弱,可以推测后溪穴在治疗“失神”的疾病和症状上较合谷穴具有优势,与后溪通督调神的经典理论相符。

实验结果还显示合谷穴组较后溪穴组在左侧中央前回激活增强,且激活增强的区域在中央前回中下部,即手部运动代表区和面口部运动代表区,不仅验证了“面口合谷收”的经典理论,还进一步验证了“面口合谷收”的特异性,为临床治疗面瘫、面肌痉挛等面口部疾病提供强有力的科学依据。

实验中我们还发现合谷穴组较后溪穴组在左侧扣带回激活增强。扣带回是边缘系统的重要组成部分,是自主神经高级中枢的主要所在地,自主神经也称为植物神经,有控制和协调内脏、血管、腺体等功能,当扣带回受刺激时,可出现瞳孔散大、唾液分泌、立毛泌汗、流泪、徐脉以及血压、呼吸的改变。植物神经分为功能相反的交感和副交感神经互相制约平衡,当平衡被打破,就会出现各种功能障碍,称为植物功能紊乱,表现为情绪不稳,烦燥焦虑、心慌、易紧张、失眠、乏力,记忆力减退等,还可导致胃肠功能紊乱,甚至头痛,头昏,视物模糊等症状。针刺合谷穴较后溪穴在左侧扣带回激活增强,表示合谷穴在治疗有关植物功能紊乱等自主神经疾病方面较后溪穴有优势,这与临床上合谷穴主治腹痛、便秘等胃肠道疾病,滞产、经闭等妇科疾病以及热病,汗症相符合,表明了合谷穴作为“原穴”的特殊意义。扣带回还与情绪行为反应以及“个体生存”和“种族延续”(即食欲、性欲等)有关,针刺合谷穴较后溪穴在左侧扣带回激活增强,说明合谷穴可能在有关情绪、食欲、性欲等方面也具有特殊影响,还需要进一步的实验研究和临床观察。

3.5 问题与展望 本实验利用fMRI对针刺健康志愿者左侧合谷穴、后溪穴进行研究,通过组分析及组间分析,不仅从客观上印证了“面口合谷收”传统理论经验,还进一步验证了“面口合谷收”的特异性,不仅从客观上印证了后溪通督脉止痛的经验应用,还为后溪通督脉调神治疗神志病的特异性作用提供实验依据。同时,本研究仍存在部分问题需进一步探讨,如本实验选取左侧穴位进行针刺,针刺右侧穴位是否得到相似的结果;本实验的对象是健康志愿者,而针刺疾病状态下的患者,结果又如何,是否能更准确地反映穴位功能的作用机制。在实验结果中,发现针刺两穴对小脑均有广泛的激活,目前研究表明小脑具有多种解剖结构和功能,这些与针刺穴位究竟有何关系,应对小脑的激活区进行更精细的分析。

[1]Maurizio P.The autumn of acupuncture[J].Eur J Intern med,2012,23:31-33.

[2]Chae Y,Chang dS,Lee SH,et al.Inserting Need les Into the Body:A meta-Analysis of Brain Activity Associated With Acupuncture Needle Stimulation[J].The Journal of Pain,2013,14,(3):215-222.

[3]徐春生,李传富,鲍风.针刺脑功能成像的研究现状[J].中国中西医结合影像学杂志,2010,8(3):263-266.

[4]徐春生,李传富,鲍风.针刺健康人功能性磁共振成像研究进展[J].中国CT和MRI杂志,2010,8(2):64-67.

[5]朱一芳,李传富.静息态脑功能性磁共振成像在针刺研究中的应用[J].中国中西医结合影像学杂志,2011,9(4):356-358.

[6]Choi EM.,Jiang F,Longhurst JC.Point specificity in acupuncture[J]. Chinese medicine.2012,7(1):4.doi:10.11861749-8546-7-4.

[7]Bai Lijun,Yan Hao,Li Linling,et al.Neural Specificity of Acupuncture Stimulation at Pericardium 6:Evidence From an FMRIStudy[J].Jmagn Reson Imaging,2010,31:71-77.

[8]Fang Jiliang,Jin Zhen,Wang Yin,et al.The Salient Characteristics of the Central Effects of Acupuncture Needling:Limbic-Paralimbic-Neocortical Network modulation[J].Hum Brain mapp,2009,30:1196-1206.

[9]杨骏,李传富,张庆萍,等.合谷穴针刺周围性面瘫患者脑功能成像初步分析[J].长春中医药大学学报,2012,28(4):608-610.

[10]李落意,赵斌,杨骏,等.“面口合谷收”神经生理机制的fMRI研究[J].中国中西医结合影像学杂志,2012,10(1):13-15,22.

[11]沈雪勇,胡玲,裴景春,等.经络腧穴学[M].北京,中国中医药出版社,2004:55.

[12]崔怀瑞,杨新东,徐象党,等.合谷穴的局部解剖学研究[J].针灸临床杂志,2006,22(4):35-37.

[13]孙威,刘洋.针刺合谷穴的解剖学基础[J].黑龙江医学,2011,35(8):570-572.

[14]楼新法,邵华信,戴开宇,等.合谷穴与正中神经返支的定位关系[J].针灸临床杂志,1999,15(4):56-57.

[15]何广富,吴岩,凤梅,等.针灸治疗汗症的临床体会[J].中国实用医药,2011,6(21):195-196.

[16]李煜,符白玲,张永福,等.韩氏穴位神经刺激仪超前镇痛对妇科腹腔镜手术后疼痛影响[J].广州医药,2009,40(3):44-46.

[17]王明月,丁淑强.醒脑开窍针刺法配合合谷穴透刺治疗脑卒中后手指痉挛[J].长春中医药大学学报,2011,27(3):440-441.

[18]张进,黄道耕,郭子林,等.针刺后溪穴合推拿治疗急性腰扭伤临床观察[J].山东中医药大学学报,2009,33(1):49-50.

[19]李顺月,张栋,王淑友,等.针刺合谷穴对正常人面部温度的影响[J].中国针灸,2009,29(增刊):57-59.

[20]马青年.中脑边缘镇痛的神经化学和形态研究[J].生理科学进展,1991,22(3):248.

[21]张吉.针灸镇痛机制与临床[M].北京:人民卫生出版社,2002:152 -156.

[22]韩济生.内源性镇痛系统[J].生理科学进展,1981,12(2):104.

(2014-12-08收稿 责任编辑:洪志强)

An fMRI Study on Need ling in Hegu(LI4)and Houxi(SI3)of Adult Healthy Volunteers

Yang Jun1,Li Chuanfu2,Xu Chunsheng2,Zhang Qingping3,Chen Dongxiao3,Wang Linying3,Zhu Yifang2,Zhang Wei2,Wu Yuanyuan3,Huang Jianjun2,Lu Qi2

(1 Acupuncture and Moxibustion department,The First Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine,Hefei230031,China;2 Medical Imaging Center&digital Imaging Technology Laboratory,The First Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine,Hefei230031,China;3 Anhui University of Chinese Medicine,Hefei230038,China)

Objective:To explore the neurophysiological mechanisms of acupuncture on Hegu(LI4)and Houxi(SI3)curing diseases and the functional specificity of them based on the technique of fMRI.Methods:Forty healthy right-handed volunteers,divided into Hegu(LI4)point group and Houxi(SI3)point group,20 cases in each group.The experiment took the modified block design.A ll healthy volunteers were stimulated at left Hegu(LI4)or Houxi(SI3),acquiring the fMRI data with the same scanning sequences.All fMRI data were analyzed by AFNI program and the results were corrected with Monte Carlo method(P=0.002,α≤0.05).Results:1)Many brain areas were actived with increased signal by stimulating at the left Hegu(LI4)which included:bilateral cerebellum,right thalamus and subthalamic nucleus,bilateral lentiform nucleus and putamen,rightcaudate,right cingulate gyrus,bilateralprecentral gyrus,right posterior central gyrus,bilateralsuperior parietal lobule,right inferior parietal lobule,left inferior frontal gyrus,rightmiddle frontal gyrus,rightmiddle temporal gyrus,bilateral superior temporal gyrus,right supramarginal gyrus,leftm iddle occipital gyrus,left insula.2)As well as many brain areas were actived with increased signalby stimulating at the leftHouxi(SI3)which included:bilateral cerebellum,left thalamus and ventral posteriormedial,right caudate,right precentral gyrus,rightmiddle frontal gyrus,left cingulate gyrus,bilateral insula.3)It showed significantdefferences between the Intergroup analysis results of stimulating at Hegu(LI4)vs Houxi(SI3):the increased signal in left cingulated,precentral gyrus and decreased signal in rightmiddle frontal gyrus,inferior frontal gyrus of Hegu(LI4)than Houxi(SI3).Conclusion:Present research directly illustrated the link of Hegu(LI4)with the face and mouth,aswell as Houxi(SI3)with the neck and torso at the levels of central nervous system.And it also offered the objective neurophysiological evidence to the traditional Chinese medical theory-“fall and hand controlled by Hegu”and“Houxi associating with the governor vessel”.In addition,it explained the mechanism of Hegu treatment to hyperhidrosis,Houxi(SI3)treatment to neck lumbar diseases,and the analgesic function of both acupoints in some degree.Nevertheless,it provided the objective basis of functional specificity of the acupoints which were closed in loca-tion.

Acupuncture;Hegu acupoint(LI4);Houxi acupoint(SI3);Functional specificity;fMRI

R245

A

10.3969j.issn.1673-7202.2014.12.005

国家重点基础研究发展计划(“973”计划)项目:病理状况下面口部与合谷穴区联系的脑功能和突触可塑性研究(编号:2010CB530505);国家自然科学基金项目:基于多模态功能性磁共振成像针刺穴位脑机制偏侧性研究(编号:81202768);安徽省教委重大科研项目:设备场强等关键因素对针刺脑功能成像的影响(编号:KJ2011ZD05);安徽省自然科学基金项目:针刺脑功能成像个体差异及其与中医体质类型的关系研究(编号:1208085MH147)

杨骏,男,主任医师,教授,硕士生导师,研究方向:针刺腧穴中枢机制研究