封面中国

——美国《时代》周刊对中国形象的塑造与传播

2014-02-07朱礼庆王靖雯

■ 朱礼庆 王靖雯

封面中国

——美国《时代》周刊对中国形象的塑造与传播

■ 朱礼庆 王靖雯

本文通过分析美国《时代》周刊杂志有关中国的封面故事,从美好时期、冷战时期、开放时期、遏制时期四个不同的阶段里封面故事对中国形象的呈现来反映《时代》周刊报道倾向与中美关系变化的一致性,从而总结出《时代》周刊所代表的美国主流媒体背后的意识形态与国家利益,为我国国家形象塑造与传播提供借鉴。

《时代》周刊;中国形象;国家利益;意识形态;封面故事

历史地分析美国主流媒体的涉华报道卷帙浩繁,本文将以美国《时代》周刊封面故事历年来对中国形象的呈现为切入口,通过对封面故事的研究,分析《时代》周刊的对华报道角度与倾向,从而观照在中美关系演变的大历史背景下美国主流媒体对中国形象的塑造。

一、《时代》周刊与“封面故事”

《时代》周刊自1923年创刊以来一直是影响世界新闻议题的风向标。尤其是在上世纪,互联网时代的大门还未打开,信息传播还掌控在纸媒手上的年代里,《时代》周刊对中国这个神秘国度的呈现已然推动了国际舆论对中国形象的建构,并且这样的观念在信息有限的年代里是深入人心的。

不同于其他主流媒体的报道,《时代》周刊创造性的提出了“封面故事”(cover story)这一概念,“他们强势处理一条本周最有冲击力、最具新闻价值的新闻,把这条新闻的题目和照片放在杂志封面的突出位置。”①通过对每一期杂志的封面进行创造性的设计,使封面故事既具有视觉上的冲击力与艺术价值,又通过各种符号的隐喻传递出故事中所要投射的观点与意识形态,其在编排中的核心位置则极大地提高了受众对故事的兴趣与重视程度。

二、《时代》周刊中国封面故事的形象演变

《时代》周刊对中国形象的呈现与中美关系密不可分,因此,根据中美关系的发展历程,可将《时代》周刊的中国封面故事分为美好时期、冷战时期、开放时期以及遏制时期四个阶段来分析。

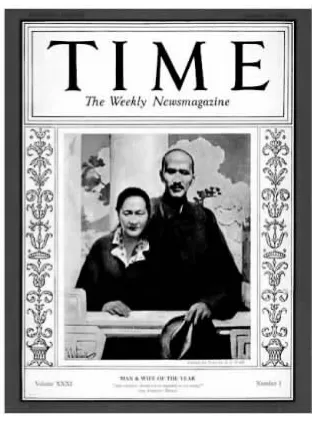

1.美好时期:从1924年到1949年的封面故事分析

1924年9月8日,《时代》周刊杂志的封面上出现了第一个中国面孔。(如图1)这个剃着光头,双目炯炯有神,神情十分凝重的人是吴佩孚。下方的小字写着:“吴将军:中国最高大的人”。此后的25年间,占据《时代》周刊封面的人物除了出现9次的蒋介石(General Chang)(如图2),还有封建皇帝、军事将领以及蒋介石的夫人宋美龄。这一时期的封面故事,在人物形象上都偏向积极,尤其对蒋介石的呈现更是充满了军事家的威猛以及政治家的足智多谋。从蒋介石登上政治舞台开始,《时代》周刊就显示出对其的特殊偏爱,认为蒋介石是“第一个现代大将军(First Modern Generalissimo)”,称蒋介石正完成中国统一大业的正义之举。蒋介石负责军事政治,而宋美龄则负责社会福利,宋美龄接受美国教育,被看作是美国价值观在中国的渗透者。并着重刻画蒋介石和宋美龄夫妇的基督教信仰,如同救世主一般的正面形象。1938年,《时代》周刊更是将蒋介石与宋美龄夫妇推举为1937年的年度新闻人物,图下方配以文字“年度夫妇”(Man&wife of the year)。

图1

图2

图3

回顾这一时期的中美关系历史,便可发现,《时代》周刊的报道倾向反映了当时美国积极在华寻求代理人,扶持蒋介石,奉行反共方针的历史背景,蒋也因此走上了亲美的外交路线。因此,即使是在军阀混战,民不聊生的年代,《时代》周刊所塑造的中国却依然是军事英雄迭出的时代,并且这些军人都不是冷酷无情的,蒋介石的夫人宋美龄的呈现使得这个高高在上的军阀首领有了人情,中国正在这对信仰基督教的夫妇带领之下,向着美国式的民主与自由前进。然而,对于蒋介石所领导的国民政府集权、统治危机却选择忽视。《时代》周刊将中国的形象人物化,通过人物性格表现国家性格,这些性格无疑都会受到西方人的接受和喜爱。这25年成为《时代》周刊对中国形象塑造罕有的美好时期。

2.冷战时期:从1949年到1971年的封面故事分析

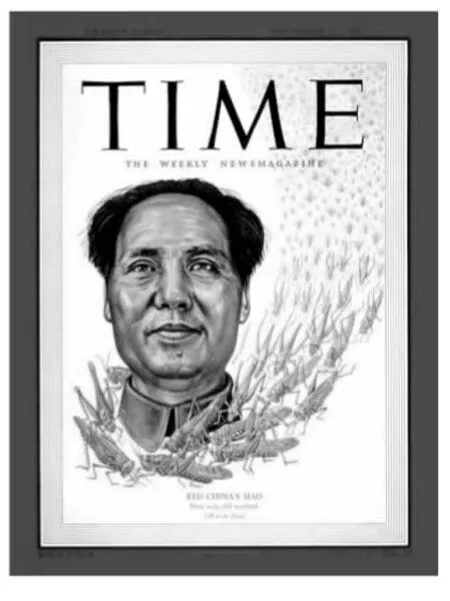

抗日战争胜利后,共产党带领人民取得了解放战争的胜利,一个个共产党人登上历史舞台,而备受《时代》周刊青睐的蒋介石集团江河日下,淡出《时代》周刊的封面舞台。在1949到1971年的这段时间里,一共有10位中国人进入《时代》周刊的封面故事:毛泽东(4次)、周恩来(4次)、蒋介石、吴国桢、罗瑞卿、达赖喇嘛、刘少奇、李富春、陈毅、林彪。从这些人物可见,这段时期《时代》周刊将注意力基本都投向了中国的国内政治局面。通过对毛泽东封面故事的分析,《时代》周刊在这一时期对中国的态度可见一斑。

图4

图5

1949年2月7日,毛泽东作为共产党的领导人,第一次登上了《时代》周刊杂志的封面(如图4),从封面的图片上看并无太大偏颇,但细观下方的小字就可发现其背后对共产党人深深的敌意:“中国的毛泽东,共产党党首,从童年时期就学会了专制”。在该篇封面报道当中,《时代》周刊写道:“对西方而言,这是一件无法估计的灾难。对共产主义,它是自苏联革命以来最大的胜利。对大多数中国人民而言,这意味着和平——即大规模战争的终止。它也同时意味着战争——即对专制政府压迫人民的无声、持续的抗争。对毛泽东,这却表示扬眉吐气。”②从此,“专制”“独裁”“政治压迫”“红色恐怖”等带有严重偏见和敌视的主题成为此后20年内《时代》周刊对中国形象塑造的关键议题,在西方世界的认知里逐渐根深蒂固。

1950年6月,朝鲜战争爆发,对中美两国关系产生极为深远的影响,成为中美关系的重要转折点。战后,两国关系进入长达20年之久的敌对状态。外交政策的改变直接反应在了《时代》周刊报道的字里行间。1950年12月,毛泽等再次登上《时代》周刊的封面(如图5),图片中黝黑扭曲的头像以及围绕脖子的红色蝗虫显示出对毛泽东的极大丑化,小字说明是“红色中国的毛——新战争、旧军阀(Red China'Mao:New War,Old Warlord)”,“Red China”这一描述也成为《时代》周刊乃至整个美国新闻业谈及中国时的关键词,充满了对中国意识形态的歧视。

1958年,中国正值大跃进时期,之后又遭遇了连续三年的自然灾害。《时代》周刊借此大肆渲染,极力描绘出一个社会极其动荡不安,政府政权摇摇欲坠的中国形象,无疑给中国形象带来了极其负面的影响。

图6

1963年《时代》周刊的封面上出现了这幅讽刺意味十足的著名漫画(如图6)。它以中国传统的龙船为主要象征符号,破败的巨型龙船上,有高高在上的毛泽东、周恩来、刘少奇、邓小平四位领导人,象征两弹一星的火箭,以及密密麻麻的人群,高举着“打倒帝国主义”“打到赫鲁晓夫”的横幅,并冠以标题“红色中国:狂妄的被孤立者(Red China:The Arrogant Outcast)”。漫画表达了对中苏关系交恶,与赫鲁晓夫决裂的谴责,呈现出一个混乱、盲目、疯狂却又落后的中国形象。

纵观这20余年里《时代》周刊对中国的封面故事呈现,充斥着大量的负面、偏激报道,以美国利益为出发点,时刻关注中国内部的政治运动与美国间的外交动向。从朝鲜战争到大跃进、达赖出逃、大饥荒、十年文革,这一系列的议题十分夸张地渲染了中国“骇人”的政治统治、红色政权镇压、动乱不堪的社会以及重压下痛苦不堪积贫积弱的中国人民。值得注意的是,对于1949年中华人民共和国的成立,《时代》却选择性失明。

根据美国心理学家洛钦斯提出的首因效应,当人们第一次与某物或某人相接触时会留下深刻印象,个体在社会认知过程中,会通过“第一印象”最先输入的信息对客体以后的认知产生影响。第一印象作用最强,持续的时间也长,比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用更强。而这一时期是《时代》周刊对中国形象大幅度丑化的开始,所给西方世界留下的“第一印象”深入人心,直到今天仍难以摆脱当时所塑造的偏见认知。这也是我国如今在国际传播中步履维艰的原因之一。

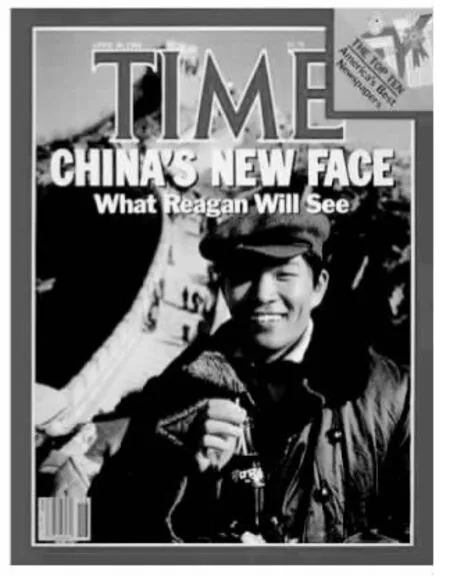

3.开放时期:从1971年到1989年的封面故事分析

图7

图8

图9

1972年2月21日,美国总统尼克松走下飞机,与周恩来总理的手握在了一起。这一历史性的时刻,标志着中美两国关系进入了一个“蜜月期”。《时代》周刊及时地嗅到了这一变化。这一时期的报道涉及邓小平、周恩来、毛泽东、江青和普通中国人。

在1971年的《时代》封面上(如图7),美国乒乓球运动员在长城合影,笑容真诚友好,标题写道“China:A Whole New Game”。这是中美开展乒乓外交的一个缩影,题目中的Game不仅仅指乒乓球运动,更是中美之间的关系要进入一个全新的Game。报道中,美国记者描述了他眼中的中国:“我们开始看到一个十分统一,井井有条的社会——这个国度整体上处在一定程度的贫穷状态,但是绝对没有痛苦,没有饥饿。我的印象是这个民族很有凝聚力,很强大,依赖于真正的信仰而不是警察或执行纪律。这里不但没有乞丐,也没有遭受痛苦的人。”③这样的描述与之前所塑造的邪恶恐怖的“Red China”大相径庭。

在这一时期,尼克松访华、邓小平访美、中美建交等重大事件都在封面报道上有友好的反应。同时,《时代》周刊的焦点也不仅仅局限于对中国政治的追踪,而是逐渐延伸到经济、文化、民生等方面。在1976年的封面报道中(如图8),标题是“中国:朋友还是敌人?”,报道对中国的经济进步进行了肯定,认为在邓小平的农业政策之下,中国的粮食生产稳步增长。此后,随着中国经济政策改变,中美贸易友好往来,有关中国企业改革、对外贸易广泛、私营经济发展、人民物质水平改善等诸多报道使得中国呈现出一个崭新的面貌。随着1978年中国改革开放,《时代》周刊开始通过诸多中国带有西方色彩的细节来表现中国的开放。1984年,《时代》周刊用一幅面露笑容,手拿可口可乐,身着军大衣的中国青年作为封面(如图9),表现出中国正在走向开放。像这样的中国人的“西方热”是很多西方人乐意看到的,也颠覆着之前他们意识里固守的中国保守形象。

但应该看到的是,在态度转变的大氛围之下,《时代》对中国仍心存戒备。1976年的报道(图8)正值周恩来逝世,对于即将接任的邓小平是敌是友?将采取怎样的对美外交政策?中美关系何去何从?这都是这则封面报道中所担忧的。同时,邓小平两度被《时代》周刊评选为年度人物,这位积极促进中美外交,大刀阔斧改革的领导人备受青睐,《时代》周刊认为“邓摆脱了毛的阴影”,“中国正远离马克思”,再加上对文革时期的大量报道,仍旧体现出《时代》周刊浓重的美国意识形态思维。

在开放时期,《时代》周刊封面故事对中国形象的呈现有了极大改善,少了“Red China”的妖魔化报道,多了更加立体客观的呈现。中国形象正逐步向积极参与外交、经济进步、社会文化开放的方向转变,但仍旧无法改变根深蒂固的红色符号。

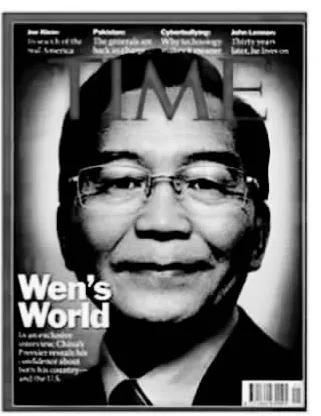

4.遏制时期:从1989年至今的封面故事分析

1989年,中国经历了一场巨大的政治风波。随着东欧剧变,苏联解体,国际局势风云突变,中美关系遇冷,美国开始采取对华的遏制政策。此后的7年里,《时代》周刊进入了中国封面故事的空白期。直到1997年,邓小平逝世的消息让中国重返《时代》的封面故事。

图10

图11

图12

随着中国的迅速崛起,“中国威胁论”的政治论调也成为了《时代》封面故事的报道基调。2005年,身着LV中山装的毛主席形象出现在《时代》周刊的封面上(如图10),配以文字:“中国的新革命,重构我们的世界,就在一瞬间”。报道对中国的对外贸易生产进行了全方位的描述,塑造出一个稳步崛起的进出口贸易大国,极力渲染中国对美国经济利益的巨大冲击。2007年,在红色背景中冉冉升起的五角星成为《时代》封面(如图11),五角星照亮红色的社会主义大地,并配以文字:“一个新王朝的破晓,随着美国陷入伊拉克泥潭,一个新的超级力量已出现,这里会告诉你如何对待它”。《时代》认为“美国对中国控制力的缺乏给美国留下了一个令人不安的未来……中国在给政治全球化与自由化道路设路障,而且特别反对任何传播民主的企图”。④报道还对中国现在的外交格局进行了分析,认为中国内部虽然存在许多的问题,但中国仍在国际上扮演着重要角色。继中国威胁论之后,我们开始读到了中国责任论的论调。2010年,温家宝总理也登上了《时代》周刊的封面故事(如图12),题为“温的世界”,报道了美国国会对人民币施压的举动,体现出面对经济崛起的大国,《时代》对美国利益的担忧。

从上述分析看见,随着中国综合国力的增强,《时代》周刊对中国封面故事的报道数量却并不多,有限的报道当中多以中国民主政治缺陷、经济崛起的威胁为主要论调,体现出《时代》作为美国主流媒体,在中美两个大国较量当中美国意识形态的倾向。

三、国家利益与意识形态背后的国家形象塑造与传播

综上所述,从1924年《时代》周刊出现第一个中国封面报道以来的90年里,中国的国家形象随着中美关系的跌宕起伏而不停变换着。虽然中国与美国在新闻观念上存在很大的不同,但不可否认的是,即使是在强调“客观”“中立”“自由”“第四权力”的西方媒体界,其根源上也摆脱不了“国家机器”的特征。新闻生产社会学认为,国际新闻生产的本质是国内化、本地化的,最终是国家化的,它受到权力结构、文化形态和政治经济利益的制约。⑤政府与媒体之间的关系永远是无法撇清的,完全不掺杂民族、信仰、意识形态的新闻报道是理想主义的。《时代》周刊作为美国的主流媒体,代表着美国政府的国家利益,秉持着美国崇尚自由、资本主义的意识形态,时常为此而在新闻专业主义上做出妥协,刊登了大量涉华的负面甚至不实报道,意在指向中国“不民主”的政治与社会主义制度根源,促使了西方世界对中国“刻板印象”的形成。国家关系与国家利益永远制约着《时代》周刊的报道。而东西方的意识形态差异也是促使偏见和隔膜产生的重要原因。

当然,对于中国国家形象的呈现其背后的原因是复杂的,也不可简单地认为《时代》周刊对中国的报道全部存在偏见,应该看到,随着一个更加开放、发达、自信的中国走向世界,《时代》周刊所代表的美国主流媒体对中国的报道将越来越趋于客观。我们一方面希望国际新闻界能够遵循“客观”“公正”“尊重事实”的新闻专业主义精神,而不仅仅是将新闻专业主义停留在意识形态层面上的呼号;另一方面,还应看到我国在国际新闻传播能力上自身的不足。

长期以来,我国在国际新闻传播当中一直处于弱势地位,在西方媒体所建立起的刻板印象面前声音微弱。对中国国家形象的塑造与传播,我们不能被动地等待,毕竟由国家利益和意识形态主导的西方媒体不可能发生根本上的改变。传播一个真实、客观的中国,国内媒体应该主动出击,改变过去单一、僵化的宣传模式,用世界能够听懂的语言,用多元的传播方式,坚守国家立场、发出中国声音,争取跨文化传播的主动权,让世界看到一个真实的中国,纠正西方媒体的不实报道。作为一个崛起的大国,我国的国际新闻传播任重而道远。

注释:

① 禹建强:《美媒介战略管理案例分析》,华夏出版社2004年版,第149页。

② 姜敬宽:《时代七十年》,台湾天下文化出版股份有限公司1993年版,第119页。

③ Time,1971.4.26。

④ Time,2007.1.11。

⑤ 詹姆斯·库兰:《大众媒介与社会》,杨击译,华夏出版社2006年版,第286页。

(作者朱礼庆系北京电视台文艺节目中心副主任;王靖雯系中国传媒大学新闻传播学部硕士研究生)

【责任编辑:潘可武】