试从言语行为理论分析“把”字句对话的语境

2014-01-29王阿夫

○王阿夫

(北京师范大学 汉语文化学院,北京 100875)

一、问题缘起

“把”字句是现代汉语特有的,而且是运用最频繁的句式之一。这种句式的产生、发展及其运用突出地反映了汉语句法的某些特点,必然成为语法学界密切关注的重大课题(邵敬敏等,2009)。尤其在汉语作为第二语言的学习中,“把”字句被普遍认为是学习的难点,“是外国人学汉语中难以攻克的堡垒”(吕文华,1994),因此“把”字句从1924年黎锦熙先生提出“提宾说”至今,一直是学者们谈论的话题之一。随着汉语语法学界从不同角度探索,越来越多的学者开始从语用的角度对“把”字句的语境进行研究(如金立鑫,1997;李宁、王小珊,2001;刘颂皓、汪燕,2003;丁崇明、荣晶,2007;等等),试图解决汉语作为第二语言学习者“把”字句的应用问题,即什么情况下应该使用“把”字句。本文将基于言语行为理论,对《新实用汉语课本》(刘珣主编,北京语言大学出版社,2013)中“把”字句的语境进行分析,尝试寻求汉语作为第二语言学习者应掌握的“把”字句使用语境的特点,希望能为汉语作为第二语言的学习者掌握“把”字句的应用研究提供一点参考。

本文是在言语行为的理论下,对“把”字句对话语境进行分析研究。因此,下面首先对本文中用到的言语行为理论进行简单的介绍。

二、言语行为理论

(一)奥斯汀的言语行为理论

上世纪50年代,英国的哲学家奥斯汀(J.L.Austin)针对当时盛行的逻辑实证主义语言理论,提出了言语行为理论,即语言不仅是对客观事物描述的工具,而且本身就是一种行为,即言语行为,并提出从语用学的角度分析言语行为(段开成,1988)。奥斯汀1975年在《如何以言行事》中提出其著名的“言语行为三分说”,将言语行为分为话语行为(locutionary act)、话语施事行为(illocutionary act)和话语施效行为(perlocutionary act)。奥斯汀虽然做了开创性的工作,但其理论前后期不一致,缺乏系统性,并且没有在生前进一步研究其理论。美国的语言哲学家舍尔(J.R.Searle)是言语行为理论的集大成者。舍尔修正和发展了奥斯汀的言语行为理论,为言语行为理论提供了语言哲学的理论基础,并阐明了言语行为分类的原则和标准(段开成,1988)。

(二)舍尔的施事行为分类

舍尔(1979)在《表述和意义:言语行为研究》一书中,分析了奥斯汀的分类系统之后,提出了自己的分类标准和体系,将施事行为重新分为以下五类:

1.断言类(assertives),也称描述类(representatives)。指描述世界上的状况或事件的言语行为,如陈述、断言、结论等。

2.指令类(directives),即说话者想让听话者做某事,如建议、请求、命令等。

3.表达类(expressives),在这种言语行为中,说话者表达自己对事物的情感和态度,如感谢、祝贺、道歉、抱怨等。

4.宣告类(declaratives),即说话者改变某种事态实施的言语行为,如任命、提名、辞职等。

5.承诺类(commissives),表达说话者将要做某事的言语行为,如许诺、恐吓等。

(何自然,1997)

(三)舍尔的间接言语行为

舍尔除了重新分类施事行为,还提出了著名的间接言语行为理论。舍尔认为间接言语行为是“通过实施另一种言语行为间接地实施某一种言语行为”(何兆熊,2000)。舍尔指出,要理解间接言语行为这个概念,首先要了解“字面用意”和“言外之意”。舍尔将间接言语行为分为“规约性言语行为”和“非规约性言语行为”。对于“规约性言语行为”,可根据句子的句法形式,按照习惯推断出其“言外之意”。如“Could you bea littlemore quiet?”这个句子的字面意思是“询问”,但人们可以根据习惯推断出它的“言外之意”是“请求”(何自然,1987)。“非规约性言语行为”的“言外之意”则要依赖对话双方共同的背景信息和语境等推断(John R.Searle,1979)。舍尔对施事行为分类的进一步阐述,以及间接言语行为理论的提出,为语言和语境问题的研究提供了理论基础。

下面本文将基于舍尔施事行为的分类,通过分析《新实用汉语课本》中“把”字句对话的语境,试图探究“把”字句表达的施事行为在舍尔施事行为分类中的分布。

三、言语行为理论下的“把”字句分析

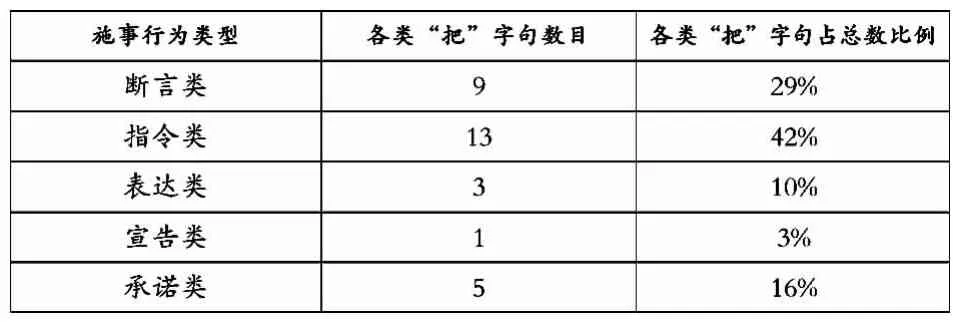

《新实用汉语课本》中“把”字句首次出现在第2册,因此我们对该套教材的2、3、4册课文对话中共出现的31个“把”字句进行分析。根据舍尔对言语行为的分类,这31个“把”字句表达的施事行为的分布情况如下:

表1 “把”字句表达施事行为分布情况

从表1中的数据可以看出,“把”字句表达的施事行为在五类施事行为中,“指令类”的比例最高,占42%,其次是“断言类”,占29%。“承诺类”占比为16%,“表达类”占比为10%,“宣告类”的比例最低,为3%。

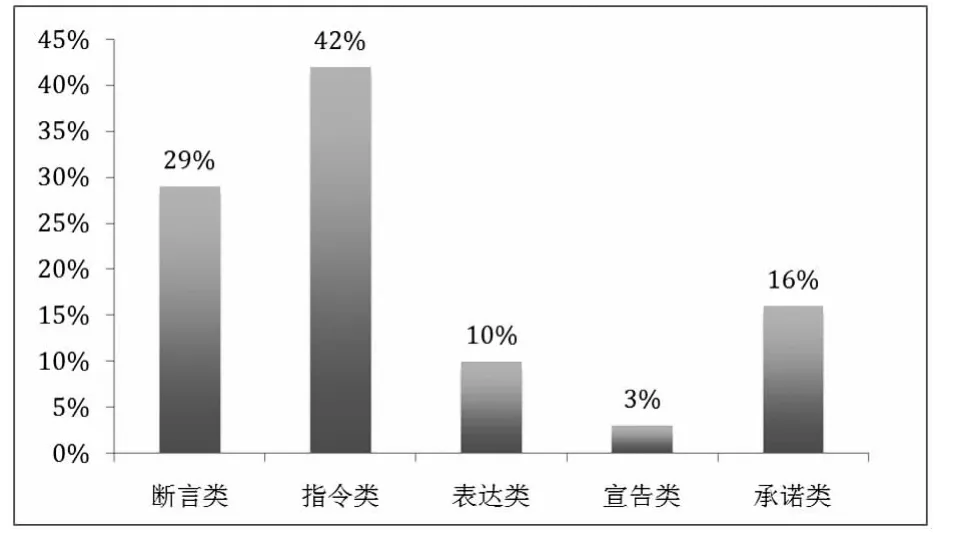

图1 “把”字句表达施事行为比例

图1是根据表1中的数据得出的“把”字句表达的各类施事行为比例的示意图。从图1中可明显看出,“把”字句表达的“指令类”施事行为在五类施事行为中的比例远远高于其他各类,占42%。“断言类”也占有较高的比例。“把”字句在对话中表达的“指令类”和“断言类”两类施事行为的比例占71%,而其他三类的总和仅占29%。

下面,我们将按照“把”字句在五类施事行为中比例的高低顺序,对《新实用汉语课本》对话中出现的部分“把”字句例句的语境进行分析。

表达“指令类”行为的“把”字句例句,如:

(1)我们上楼去,先把借书证办了。

(2)你把这张表和照片交了。

(3)请把包裹通知单给我。

(4)别忘了把您的护照带去。

(5)别忘了把照相机带去。

(6)我得查一查,你把护照带来了吗?

(7)你把电视关了吧。

(8)请把您的电话号码给我。

(9)你把这个消息告诉他们。

(10)把您的决定告诉我们。

(11)要是有,就先把它收好。

例句(1)、(2)是宋华带丁立波去北京图书馆,借书之前需要办理借书证。这两句话都是说话人宋华想让听话人丁立波做的事情,属于“指令类”的言语行为。

例句(3)中邮局的工作人员请马大为出示包裹通知单,属于“指令类”中“请求”的言语行为。

例句(4)、(5)字面的意思虽然是提醒对方不要忘记带护照/照相机,其言外之意是“请求”/“命令”对方带护照/照相机。

例句(6)虽然是丁立波询问马大为是否带了护照,但从上一句的“我得查一查”来看,丁立波并不是在单纯地询问,而是以询问的方式告知对方必须带来护照。

例句(7)和例句(8)表达的均为直接的“请求”的意思,例句(9)和例句(10)表达的是直接的“命令”的意思,例句(11)则是一种“建议”。

因此,我们可以判定,以上的“把”字句例句在对话中都属于言语行为中“指令类”的施事行为。

表达“断言类”行为的“把”字句例句,如:

(12)西方人把食物放在自己的盘子里,把大块切成小块,再把它送到嘴里。

(13)用刀叉吃饭,把手指上的食物舔干净,那是我们的好习惯。

(14)中医看病的时候把手指放在病人的手腕上。

(15)是山楂把你的胃病治好了。

“断言类”的言语行为是指描述世界上的状况或事件的言语行为,如陈述、断言、结论等。例句(12)、(13)是王小云、丁立波等中外同学在一起谈论中西方习惯的不同时的对话,这两句分别是王小云和丁立波各自对西方人吃饭时的习惯的描述,属于“断言”类中的“陈述”。例句(14)也属于“陈述”,留学生林娜在电视中看到中医在看病时将手指放在病人的手腕上,不明白是为什么,所以向王小云描述自己在电视中看到的情景。

例句(15)出现的语境是林娜消化不好去看了中医,她听医生的建议吃了些山楂,感觉身体好了。没吃药病就好了,林娜对此大惑不解,于是告诉了宋华。宋华向林娜解释了山楂在中医上的疗效,“断言”是山楂治好了林娜的病。因此,“是山楂把你的胃病治好了”是“断言类”的施事行为。

表达“承诺类”行为的“把”字句例句,如:

(16)明天我去把钱还他。

(17)我要把它挂在我宿舍的墙上。

(18)我把车停好,马上就来。

(19)我把咖啡喝了就去。

以上4个例句都是表达“将来”要做某事。例句(16)是还钱,是一种承诺;例句(17)是把画挂在宿舍,也可以理解为一种许诺;例句(18)中说话人即将要做的事情是停车;例句(19)中将要做的事情是喝咖啡。因此,例句(16)~(19)属于“表达说话者将要做某事的言语行为”的“承诺类”施事行为。“表达类”施事行为的“把”字句例句,如:

(20)真对不起,这个月太忙,我把这事儿忘了。

(21)糟糕,我把包裹通知单忘了。

(22)几个中国朋友把我围在中间,问了很多问题,问得我没办法回答。

“表达类”是说话人表达自己的感谢、道歉、抱怨等情感和态度的施事行为。在《新实用汉语课本》的对话中,这一类的例句并不多,但课本中出现的以上三个例句,包含了“表达类”施事行为一般表达的情感和态度。例句(20)表达一种歉意,例句(21)表达遗憾、懊恼的情感,例句(22)表达的是一种抱怨的情绪。

借图书馆的图书过期了,是一种不好的行为。因此例句(20)“我把这事儿忘了”不是仅仅告诉图书馆的工作人员自己忘了这件事情的事实,其言外之意有“道歉”的意思,是用解释和说明表示歉意,以请求对方的原谅。

例句(21)的语境是丁立波帮马大为一起去海关取包裹,因为马大为记错了海关的地址,两个人在路上费了一点周折。但是马大为突然发现自己忘了带包裹通知单,可以想象其懊恼的心情。

马大为去黄山旅游时认识了几个中国朋友,聊天时被问到一些涉及个人隐私的问题,马大为觉得非常为难。因此旅游回来后向宋华提及时说“几个中国朋友把我围在中间”例句(22),这里马大为表达的是一种类似“被困其中”的感觉,因此例句(22)属于表达自己抱怨的情感的“表达类”施事行为。

“宣告类”施事行为的“把”字句例句:

在《新实用汉语课本》中的对话里表达“宣告类”施事行为的“把”字句只出现了一句,即例句(23)“我把钱还完了,车就是我的了”。

“宣告类”施事行为是指说话者改变某种事态如任命、提名、辞职等施事的一种言语行为。例句(23)中王小云表达了一种现状的改变,即还完了银行的贷款,拥有车。因此,我们判定例句(23)是“宣告类”的施事行为。

四、结语

综上所述,对话中的“把”字句可以根据言语行为理论,通过分析其会话语境,按照施事行为分类进行归类分析,发现其分布特点。根据我们对《新实用汉语课本》中的语料分析,对话中的“把”字句表达的施事行为分布中,表达“指令类”行为的“把”字句最多,占42%。从前面的分析我们也可以看到,“把”字句表达的某种施事行为是与其前后文语境联系在一起的,例如例(22)“几个中国朋友把我围在中间”本身并无明显的抱怨的含义,但与后文“问得我没办法回答”联系在一起时,其抱怨的语义得以体现。这也进一步说明了语境与句法结构意义的影响。

由于选用语料的局限性,本文的结论还需在大规模的语料分析中验证。不过通过本文的分析我们可以看到,运用言语行为理论对“把”字句的研究,在一定程度上可以告诉汉语作为第二语言的学习者,想表达“指令类”的言语行为时,可以考虑选择“把”字句;同时也有助于学生更好地了解“把”字句的使用语境,从而在语境合适时有意识地主动运用“把”字句。

[1]J.L.Austin.How to Do Things with Words:如何以言行事[M].外语教学与研究出版社,2008.

[2]John R.Searle.表述和意义:言语行为研究[M].外语教学与研究出版社,2001.

[3]丁崇明,荣晶.汉语第二语言学习者应学的“把”字句及其变换[J].语言文字应用,2007(S1).

[4]段开成.舍尔的言语行为理论[J].外语教学与研究,1988(4).

[5]何自然.语用学与英语学习[M].上海外语教育出版社,1997.

[6]何自然.语用学概论[M].湖南教育出版社,1987.

[7]何兆熊.新编语用学概要[M].上海外语教育出版社,2000.

[8]金立鑫.“把”字句的句法、语义、语境特征[J].中国语文,1997(6).

[9]李宁,王小珊.“把”字句的语用功能调查[J].汉语学习,2001(1).

[10]刘颂皓,汪燕.“把”字句练习设计中的语境问题[J].汉语学习,2003(4).

[11]刘珣.新实用汉语课文(2版)[M].北京语言大学出版社,2013.

[12]吕文华.“把”字句的语义类型[J].汉语学习,1994(4).

[13]邵敬敏,任芝锳,等.汉语语法专题研究[M].北京大学出版社,2009.